オウンドメディアを運営する上で、メルマガは読者との関係を深める強力な集客チャネルです。しかし「どうやって登録者を集めればいいのか」「配信後にどんな運用をすれば効果的なのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、メルマガ活用を成功させるための全体像を解説します。

まずは登録者数を獲得するための導線設計や特典設置の工夫を紹介し、その後の配信で必要な読者心理に沿ったコンテンツ設計や効果測定の方法まで網羅しています。

オウンドメディアを「一方通行の情報発信」から「双方向の関係構築」へと成長させるための実践的な内容になっています。

- メルマガはサイト訪問者を逃さずリスト化できる

- 登録者に定期的に情報を届けて信頼を深められる

- 自社の考えや価値を伝え、ブランドを強化できる

- 登録を増やすには記事・CTA・フォームの改善が重要

- 開封率や成果を測定し、法令順守とリスト管理が必須

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

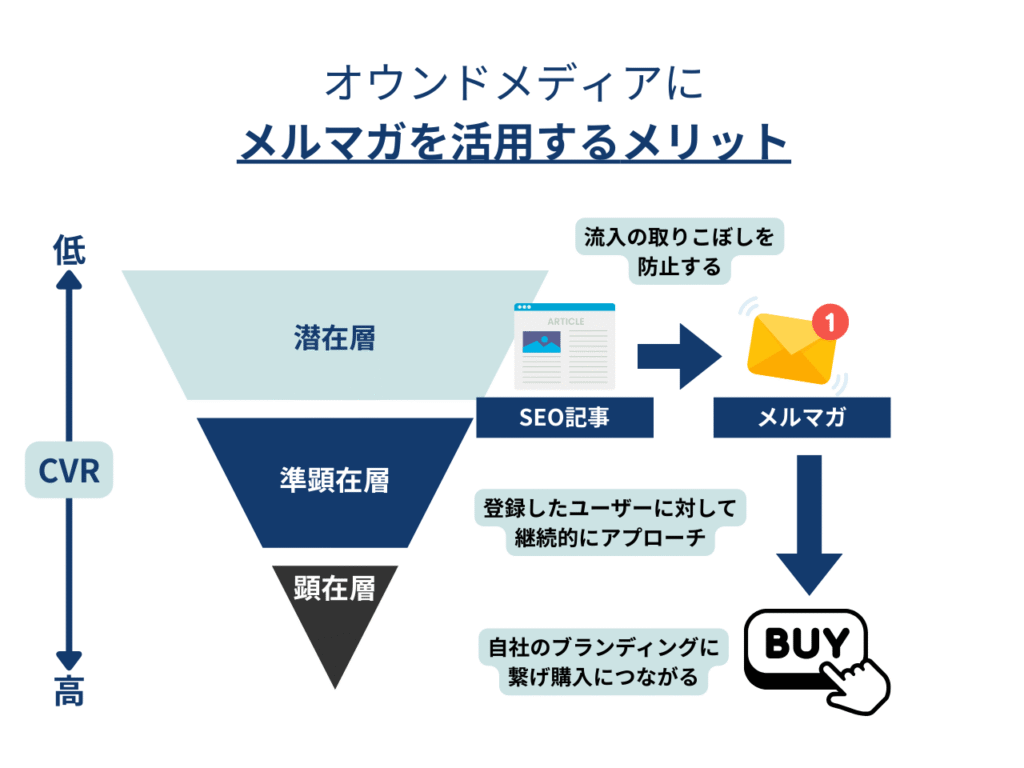

オウンドメディアにおけるメールマガジン施策をやる意味

オウンドメディアでメールマガジン施策を導入する“意味”について、3つの観点から解説します。

- 意味①|獲得した流入を“取りこぼさない”

- 意味②|登録したユーザーに対して継続的にアプローチできる

- 意味③|自社のブランディングに繋げることができる

意味①|獲得した流入を“取りこぼさない”

オウンドメディアでSEOを通じて集客した訪問者のうち、購入に繋がらないキーワードで流入したユーザーは、記事を呼んだだけで去ってしまう可能性が非常に高い層です。

特に購買意欲やニーズの“検討フェーズ初期”のユーザーです。

この段階では「興味はあるが、今すぐ買うつもりはない」「まずは情報収集をしているだけ」といった状態の人が多く、サイトを出てしまうと再び接点を持つのが難しくなります。

メールマガジンに登録してもらうことで、このような“逃げてしまうユーザー”を取りこぼさず、自社側で中長期的にフォローできる資産(リスト)として確保できます。

意味②|登録したユーザーに対して継続的にアプローチできる

オウンドメディアにおけるメールマガジン施策の大きな価値は、一度登録してくれたユーザーに対して継続的にアプローチできる点にあります。

Webサイトの記事やSNS投稿は、その時に読まれて終わってしまう「一過性の接点」になりがちです。

しかし、メルマガであれば定期的に情報を届けられるため、接触回数を積み重ねて信頼関係を深めていくことが可能です。

特に、読者が関心を持つテーマや役立つ情報を継続的に提供することで「このメディアは自分にとって価値がある」と認識され、将来的な商品購入やサービス利用につながります。

また、メルマガは運営側が配信タイミングをコントロールできるため、季節のキャンペーンや新商品の告知なども効果的に行えます。

つまり、継続的なアプローチを可能にするメルマガは、オウンドメディアを単なる集客の場から「長期的な顧客関係を育てる仕組み」へと進化させる役割を果たします。

意味③|自社のブランディングに繋げることができる

メールマガジンは単なる販促ツールではなく、自社ブランドの価値を伝えるための強力なチャネルです。

オウンドメディアの記事で発信する「誰に、どんな価値を提供するか」「どのような思想・スタンスで運営しているか」を、メールでも一貫性を持って伝えることで、ブランドのイメージや信頼度が強化されます。

ブランドの信頼は、再購入や紹介、口コミといった長期的成果につながる要因です。また、ブランディングがしっかりしていれば、価格競争や広告頼みの手法に頼らずとも、適切な価格で価値を理解してもらえる顧客を獲得しやすくなります。

▼関連記事

オウンドメディアによるブランディング大全|NYマーケティングがブランディングに成功した流れも大公開

オウンドメディアでメルマガ登録者数を増やすための施策

アルゴリズム変動で流入が揺れる時代に、オウンドメディアでメルマガ登録者数を増やすための施策メールアドレスという“自社資産”をどれだけ累積できるかが、オウンドメディアのROIを左右します。

登録数を伸ばすための基本レバーを「①集客記事の設計」「②CTAの作り込み」「③EFO(入力フォーム最適化)」の3点に絞り、検索意図への合致・訴求のわかりやすさ・入力負荷の最小化という順で、実装の勘所を具体的に解説します。

- 施策①|集客記事による流入拡大

- 施策②|CTA(Call To Action)の改善

- 施策③|エントリーフォーム(EFO)の改善

施策①|集客記事による流入拡大

登録を増やす第一歩は「誰を、どの記事から、どんな価値提案で登録に導くか」を決めることです。

検索ボリュームだけでなく検索“意図”を軸にトピッククラスターを設計し、各記事に紐づく特典(テンプレ、チェックリスト、診断、ケース集など)を内容と強く連動させると登録率が上がります。

とくに“いますぐ買わない”読者が大半である前提で、記事内で十分に理解と信頼を醸成したうえで登録へ橋渡しする設計が有効です。

配信後は記事別の登録率を常時モニタリングし、見出し・導入・特典の一致度をA/Bテストで微調整します。

さらに、登録後のセグメントやライフサイクル配信を前提に、記事→登録→メール育成で一貫したメッセージを保つと、長期的な反応が安定します。

▼関連記事

トピッククラスター戦略完全ガイド|作り方やSEOでの重要性を解説。

施策②|CTA(Call To Action)の改善

オウンドメディアでメルマガ登録者を増やすには、CTA(Call To Action)の改善が欠かせません。

CTAは「行動を促す一言」であり、ここが弱いとせっかく記事を読んでもらっても登録につながりません。

「具体的なメリットを伝える」ことを意識しましょう。例えば「今すぐ登録して限定ノウハウを受け取る」といった表現は、登録後の価値が明確です。

次に「配置場所を工夫する」ことです。記事の冒頭・本文中・末尾など複数箇所に自然に設置すれば、読み手のタイミングに合わせて訴求できます。

そして「デザインと文言の工夫」です。ボタンの色を目立たせ、短く行動的な言葉(例:「無料で学ぶ」「3分で登録」)を使うと効果が高まります。

小さな改善でもクリック率は大きく変わるため、テストを繰り返して最適化することが重要です。

施策③|エントリーフォーム(EFO)の改善

オウンドメディアでメルマガ登録者を増やすには、エントリーフォーム(EFO)の改善が効果的です。

フォームはユーザーが最初に接触するハードルであり、ここで離脱が多いと登録数は大きく伸びません。改善の第一歩は「入力項目の最小化」です。

スマホユーザーの割合が高い現状では、レスポンシブ対応やタップしやすいボタンサイズも重要です。

デザイン面では、CTAボタンを目立たせる色使いや文言の工夫でクリック率を高められます。

最後に、信頼性を高めるために「個人情報の取り扱い」や「登録後のメリット」を明確に表示し、安心して入力できる環境を整えることが登録率改善につながります。

NY SEOでは、サイト流入から回遊、コンバージョンまで、すべてのKPIを最大化するオウンドメディア専用ツールをご提供します。

内部リンク管理やキーワードグループ化、リライト候補の自動抽出など、改善に直結する機能を網羅。記事制作に時間を割くよりも、効率よく成果を上げたい方に最適です。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

オウンドメディアにおけるメルマガへの導線構築のポイント

オウンドメディアで成果を出すためには、ただ記事を読んでもらうだけでなく「次の行動」へとつなげる仕組みが欠かせません。

そのため、オウンドメディアでメルマガ登録を増やすには、自然でわかりやすい導線設計が重要です。

記事を読んだ流れで自然に登録したくなる仕掛けをつくれば、読者との接点を一度きりで終わらせず、継続的な関係づくりへと発展させられます。

CTA、インセンティブの設計といった、小さな改善の積み重ねが、自然な流れで登録者数を増やす力になります。

- ポイント①|問い合わせに繋がりにくい”集客記事”にCTAを設定する

- ポイント②|対策キーワードによって訴求内容を出し分ける

- ポイント③|登録インセンティブを設計して訴求する

ポイント①|問い合わせに繋がりにくい”集客記事”にCTAを設定する

集客記事、つまり読者の興味・関心を引くキーワードで流入を狙う記事は、検索意図が比較的緩やかであり“すぐに問い合わせをする”段階ではない読者が多数です。

そのため、記事タイトルや冒頭・中盤・末尾の構成に登録を促すCTAを散りばめることで、読者がコンテンツを読み進めていく中で自然と「もっと情報がほしい」「関係を続けたい」という意欲を抱かせることができます。

たとえば、導入部分で「この記事を読むことで○○が改善する」と訴求し、中間部で「チェックリストを無料で受け取る登録はこちら」という形のCTA、最後には「関連するノウハウを定期的にメールでお届けします」という登録誘導を含めましょう。

こうすることで、一回の記事閲読がメルマガ登録に結びつく可能性を高めます。記事が問い合わせに繋がりにくいテーマでも、登録を目的としたモチベーションを育てる導線を設けることが鍵です。

ポイント②|対策キーワードによって訴求内容を出し分ける

SEOで集める流入が異なる検索キーワードにひとまとめの導線では、ミスマッチが起こりやすく登録率が落ちます。

たとえば「○○とは」「○○ やり方」「○○ 比較」など初心者向けのキーワードで来た読者には、基礎知識や導入ステップを丁寧に解説する内容+初心者向けインセンティブ(例:初心者ガイドPDF等)が刺さります。

逆に「○○ 評判」「○○ コスパ」「○○ 導入事例」といった中・上級者向けキーワードでは、具体的成果や比較データ、応用テクニックなど、信頼性重視の訴求を強めた内容+詳細事例や実践ノウハウを望む人向けのインセンティブを用意することで、「自分向きだ」と感じてもらえる登録動機が生まれます。

キーワードごとの読者像(ペルソナ)を想定し、それに応じた見せ方・訴求軸・CTA文言を出し分けることが、登録率改善の大きなポイントです。

ポイント③|登録インセンティブを設計して訴求する

メルマガ登録そのものを“価値提供”と感じさせるインセンティブがなければ、読者は登録せずにページを離れることが多いです。

単なる「最新の記事をお届けします」だけでは弱いため、特典形式や限定情報・先行公開・クーポン・テンプレート・チェックリスト・診断ツールなど、具体的で使えるものを用意し、それを前面に出すことが重要です。

さらに、それに“期限”や“限定枠”、“先着数”などを組み合わせると心理的な訴求力が増します。

インセンティブを設計するときには、その特典が読者の立場から「今すぐ欲しい」と感じられるか、また登録後すぐに特典が提供されるかどうかを重視すること。これがあってこそ読者の登録ハードルが下がります。

ポイント④|計測・改善を継続的に行う

導線を一度設計しただけで満足してはいけません。

どのCTAがクリックされ、どの導線の登録数が多いか、どの位置のCTAが効果的か、といったデータをGoogle Analytics やヒートマップ、A/Bテストツールで取得・分析することが不可欠です。

改善サイクルを短く回すことで、導線の“無駄”を削ぎ、登録率を少しずつ引き上げることができます。具体的にはCTA文言の違い・特典の種類・登録フォーム設置位置を少しずつ変えてみる、モバイル/PC別の離脱率比較を取る、登録後メール開封率との関連を追うなどです。

改善プロセスを可視化し、定期的に見直せる仕組みを社内に組み込めれば、導線設計の質は時間とともに飛躍的に上がるでしょう。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

記事を増やしているのにコンバージョンが伸びない、検索順位は上がっても売上が思うように出ない、そんな課題を抱えていませんか。

多くの企業が同じ壁に直面していますが、原因は往々にして「成果を生む導線設計」と「改善サイクルの不足」です。

NYマーケティングのオウンドメディアツールを使えば、データに基づいた改善が可能です。まずはお気軽にカジュアル相談からご利用ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

オウンドメディアにおけるメルマガ登録後の配信コンテンツ

登録してくれた読者に“放置されない”ことが、メルマガ運用の成否を分けます。

どんなコンテンツを、どれくらいの頻度・タイミングで送るかによって読者の期待値が決まり、開封率・信頼度・最終的なアクション(商品購入や問い合わせなど)への繋がりが変わります。

以下4種類のコンテンツを、どのように企画し、配信するのが効果的かについて、理論・実践両面から掘っていきます。

内容①|業界の最新情報

業界の最新トレンドや市場動向をタイムリーに届けることは、読者にとって「このニュースを知っているならこの人/この会社は信頼できる」という印象を与えます。

たとえば調査データの公表や新法制度の改定、技術革新、新製品・サービスのローンチ情報などをいち早くキャッチし、自社の解釈や影響予測を交えて伝えることで、ただのまとめ記事以上の価値が生まれます。

最新情報を配信する際には、信頼できる出典を明示し、可能であれば図表やポイントまとめを入れて分かりやすくすることが肝要です。

頻度は業界の変化スピードによりますが、月1〜2回か、それ以上の頻度を保つと読者の期待感が高まり、「メルマガをチェックする習慣」がつきやすくなります。

内容②|ウェビナー情報

ウェビナー(オンラインセミナーやライブ配信)は、読者との双方向性を持たせつつ専門性や権威性を演出できる非常に強力なコンテンツです。

メルマガでウェビナーを案内する際に明示すべきポイントは以下の4つです。

- 誰向けか(対象者を明確にする)

- どんな悩みを解決するか(課題やニーズを提示する)

- 何を得られるか(得られる知識や成果を示す)

- 参加しやすさ(日時・方法・費用などをわかりやすく伝える)

案内メールだけで終わるのではなく、リマインドメール(開催前、当日、直後のフォローアップ)も含めた配信設計を行い、参加率を引き上げます。

さらに、ウェビナー後にはアーカイブ動画の配布、および参加できなかった人向けの要点まとめメールを送ることで、未参加者のリーチを広げ、知見の共有とコンテンツ再利用によるコスト効率も向上します。

再利用によって、メルマガ・SNS・サイト記事など複数のチャネルに跨る露出を確保できます。

内容③|お役立ち情報

読者が「すぐに使える」「自分の仕事/生活で役立つ」と感じられる情報こそ、メルマガ継続率を上げる鍵です。

例えば、以下のようなお役立ち情報がおすすめです。

- ノウハウ記事を配信する

- ツール紹介を行う

- チェックリストを提供する

- 失敗しがちなポイントを解説する

- よくある質問への回答を盛り込む

重要なのは、読者が抱えている具体的な課題を事前に洗い出しておくことで、その課題を解決する形式でコンテンツを作ること。

たとえば「○○業界の顧客対応でありがちなミスとその防止策」や「□□設定での効率を上げるコツ」など実務で使える情報が読者に刺さります。

さらにこの種のお役立ち情報を、読者の反応に基づいてカスタマイズ(セグメント別/過去の開封・クリック履歴によるおすすめ)することで、開封率と信頼度の両方が飛躍的に向上します。

内容④|記事の更新情報

自社のオウンドメディアの記事更新情報をメルマガに活用する方法は、読者にとって有益な最新コンテンツをいち早く届けられる点で効果的です。

例えば、新しい記事の要点をまとめて「詳しくは記事でチェック」とリンクを設置すれば、メルマガをきっかけにサイトへの訪問を増やせます。

また、記事全体をそのまま紹介するのではなく、読者が抱える課題や関心に直結する部分を抜き出して見せることで、より「自分のための情報だ」と感じてもらいやすくなります。

さらに、関連記事を組み合わせて紹介することで、サイト内の回遊率向上にもつながります。このように記事更新をコンテンツ化すれば、情報発信の手間を省きながら、継続的に価値を提供できます。

オウンドメディアにおけるメルマガ配信指標

メルマガをただ送るだけではなく、「どの数値で成功と判断するか」が必須です。適切なKPIを設定し、継続的にモニタリング・改善することで、収益やユーザー信頼度を最大化できます。

ここでは特に重要な三つの指標である開封率、クリック率、コンバージョン率のそれぞれの定義・目安・改善のポイントを掘り下げます。

| 指標 | 意味 | 基準・目安 | 改善のポイント |

|---|---|---|---|

| 開封率 | メルマガを開いた読者の割合 | 20〜30%前後が一般的 | 件名の工夫、送信タイミングの最適化 |

| クリック率 | メルマガ内リンクをクリックした割合 | 2〜3%前後が目安 | CTAの改善、リンク位置やデザインの調整 |

| コンバージョン率 | 購入や登録など実際の成果に至った割合 | 1〜3%前後が多い | オファーの魅力、ランディングページ最適化 |

指標①|開封率

開封率とは、配信したメールのうち、実際に受信者がメールを開いた割合を指します。有効配信数(送信成功数=到達した数)を分母に、開封された数を分子として算出されます。重要なのは、メールが読まれなければ本文もリンクも意味を持たないため、開封率がメルマガの“入り口の品質”を示す指標になることです。

業界平均の目安としては、20%前後が多くの企業で想定される値で、業種や読者との関係性が濃い(ロイヤルティが高い、過去購買があるなど)ほど30%を超えることもあります。

例えば医療業界やNPO/行政サービスでは30%近くの開封率を取る例があります。

参考サイト:Benchmark Email 平均メール開封率・クリック率レポート (2024年度版) 業種別・地域別(国別)の最新情報

指標②|クリック率(CTR)

クリック率とは、メルマガ本文中のリンクやCTA(Call To Action)を読者がクリックした割合のことで、開封されたメールの中でどれだけ本文に誘導できたかを示す“中間の動き”の指標です。

開封率が高くてもクリック率が低いと、内容やCTAの訴求力・リンク位置・視覚的デザインなどに問題がある可能性があります。平均的なクリック率は、業種・読者との関係性・メールの目的によって異なりますが、

全体としては1%台前半から2~3%という範囲がよく見られます。例えば、Benchmark Emailのデータでは広告・マーケティング/PR/メディア/デザイン業界で約 1.60% 、不動産や小売業などでも1.3~2.4% 程度の事例があります。

参考サイト:Benchmark Email 平均メール開封率・クリック率レポート (2024年度版) 業種別・地域別(国別)の最新情報

CTRを改善するには、メール中のリンクを少なく絞る、リンク文言をベネフィット訴求にする、CTAのデザイン/位置を目立たせる、モバイルファーストでレイアウトを整えるなどの工夫が有効です。

指標③|コンバージョン率(CVR)

コンバージョン率(CVR)は、メルマガ経由で最終的に“目的とする行動”(商品の購入・問い合わせ・資料請求 etc.)を完了した読者の割合を指し、メルマガ施策の「ゴール遂行力」を見極める最も重要な指標です。

CVRは、クリック率の次ステップであり、「クリックした人がリンク先でどれだけ価値を感じ行動を起こしたか」に依存します。

目安としては、CTRが2%であればCVRはそのおよそ1/10 程度、すなわち0.2%前後というのが一般的なラインとされており、用途や業界によってはこれよりも高く設定されることがあります。

CVRを高めるためには、メール本文の訴求内容とランディングページ(LP)/フォーム先の整合性、遷移先ページの読み込み速度・導線のシンプルさ・モバイル対応、またフォーム入力項目の負荷軽減や信頼性を感じさせる要素(例:レビュー・証拠・約束など)を強化することが求められます。

▼関連記事

オウンドメディアでコンバージョンを最大化する方法と戦略をSEO歴14年の専門家が解説

オウンドメディアにおけるメルマガ施策の注意点

メルマガ施策を成功させるには、登録者数や開封率だけでなく、法令順守・リストの健全性・データ活用を含む「リスク管理」と「継続改善」の両輪が不可欠です。

特に日本国内では、特定電子メール法をはじめとする規制を守らなければ罰則や信用失墜のリスクがあります。以下に3つの注意点を解説します。

- 注意点①|特定電子メール法の遵守をする

- 注意点②|配信リストの質を定期的に管理する

注意点①|特定電子メール法の遵守をする

日本で宣伝目的のメルマガを送信する場合、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(通称「特定電子メール法」)を遵守することは義務です。

この法律は、受信者が望まない迷惑メールを防ぎ、安心してメールを受け取れる環境を整えるために定められています。

具体的なルールとして、まず受信者が事前に「このメールを受け取っても良い」と明確に同意する、いわゆるオプトインの取得が必要です。

これを怠ると、同意していない相手に一方的に広告を送りつける形となり、違反の対象となります。

さらに、送信者の氏名・名称、住所、問い合わせ先などをメール内に明記することも義務付けられています。

加えて、受信者が「もう受け取りたくない」と思った際に、ワンクリックなどで簡単に配信停止できる仕組み(オプトアウト)の提供も必須です。

これらを怠ると、措置命令・罰金または事業改善命令の対象になる可能性があります。

参考:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)

注意点②|配信リストの質を定期的に管理する

リストの“質”とは、登録者が実際にメールを開く・クリックする可能性があるか、アクティブかどうか、あるいはメールアドレスが有効かどうかなどを含みます。

質の低いリストを放置すると、開封率・到達率が下がるだけでなく、メールサービスプロバイダ(ESP)やインターネットサービスプロバイダ(ISP)からの評価低下・スパム判定・到達拒否のリスクが増します。

そのため、定期的になどのプロセスを設けることが重要です。

- 「非アクティブ購読者」を削除する

- ・ハードバウンスとなるアドレスを除外する

- ・二重登録や重複登録をチェックする

- ・ダブルオプトイン方式を採用して登録者の真の意図を確認する

また、リストを細かくセグメントして、関心・行動履歴・地域などで分けることで配信内容を最適化し、読者にとって価値のあるメールを送ることができ、離脱率を抑えることにもつながります。質の高いリスト管理は、長期的に見ればメルマガの成果を大きく左右します。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| メールサービスプロバイダ(ESP) | 企業や個人にメール配信システムを提供するサービス業者(例:Mailchimp、Benchmark Emailなど)。 |

| インターネットサービスプロバイダ(ISP) | インターネット接続やメールサービスを提供する会社(例:Gmail、Yahoo!メール、Outlookなど)。 |

| 到達拒否 | サーバーやプロバイダ側でブロックされ、メールが届かないこと。 |

| 非アクティブ購読者 | 登録はしているが、長期間メールを開封しない・クリックしない読者。 |

| ハードバウンス | アドレスが存在しないなど、恒常的な理由でメールが配信できなかった状態。 |

| ダブルオプトイン方式 | 登録時に確認メールを送り、読者が再度承認することで初めて登録が完了する仕組み。 |

注意点③|成果計測・改善を継続的に行う

メルマガ施策は“送りっぱなし”では成果が出ません。開封率・クリック率・コンバージョン率などの指標を定期的にモニタリングし、具体的な改善施策を立てて実行することが必要です。

たとえば、件名の文言変更・送信時間の切り替え・CTAの文章やデザインの試行・ランディングページの最適化など、A/Bテストを用いてどの要因が成果に効いているかを検証します。

加えて、メールの到達率(メールがそもそも受信トレイに届いているか、スパム扱いされていないか)を把握することも不可欠で、そのためにはSPF・DKIM・DMARCなどのメール認証技術の整備が求められます。

なぜなら、送信元の正当性を証明でき、受信側の迷惑メール判定を回避しやすくなるからです。メルマガが「迷惑メールフォルダ」に振り分けられるリスクを減らし、読者に確実に届く可能性が高まります。

成果計測の際に、メルマガが読者に届いていなければ計測のメリットも少なくなります。

企業が継続的にメルマガを運用する場合は、配信内容の質だけでなく「届ける仕組みの強化」として必須の対策です。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| SPF(Sender Policy Framework) | 「このサーバーから送られるメールは正規のもの」と証明する仕組み。送信元のなりすましを防ぐ。 |

| DKIM(DomainKeys Identified Mail) | メールに電子署名を付けて改ざんされていないことを確認する仕組み。 |

| DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) | SPFやDKIMの結果をもとに、受信側が「受信・隔離・拒否」をどう処理するかを決める仕組み。 |

まとめ

オウンドメディアでメルマガを効果的に活用するには、まず集客記事やCTA設計を通じて登録者を安定的に獲得することが大切です。

その後は、業界ニュースやお役立ち情報、ウェビナー告知などを発信し、読者に継続的な価値を提供し続ける運用が欠かせません。

さらに、開封率・クリック率・CVRを計測し、特定電子メール法の遵守やリストの質の維持を徹底することで、信頼を守りながら成果を最大化できます。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<