SEOの効果を高める上で欠かせないのが「内部リンクの最適化」です。しかし実際に「どこから調べればいいのか」「どんな観点で分析すればいいのか」と悩む方は多いでしょう。

内部リンクは単なるリンク設置ではなく、検索エンジンにサイト構造を正しく伝え、ユーザーの回遊を促す重要な要素です。

本記事では、内部リンク調査の切り口を体系的に整理し、Search Consoleでのリンク分析方法や、その他の無料・有料ツールを使った実践的なチェック手法を解説します。

- 成果の鍵は「入口→間→出口」――特に“間”の行動最適化でCVRを伸ばす

- 記事の役割を明確化(集客/アシスト/エース/LP/エンド)し、意図通りに案内する

- 計測を標準化(GA4×GTM)し、回遊・記事→LP・フォーム到達をKPI化して改善

- 内部リンクとCTAを設計(クラスター化・文脈リンク・導線短縮・EFO)して摩擦を削減

- NY SEOで「入口→間→出口」を一元可視化し、データドリブンに改善を回す

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

内部リンクを調べる切り口

内部リンクとは、自サイトのページ同士を結びつけるリンクのこと。検索エンジンにコンテンツのテーマ性・階層構造を理解させたり、ユーザーが関連情報に迷わずアクセスできる流れを作るために重要です。

| 観点 | 目的・確認ポイント |

|---|---|

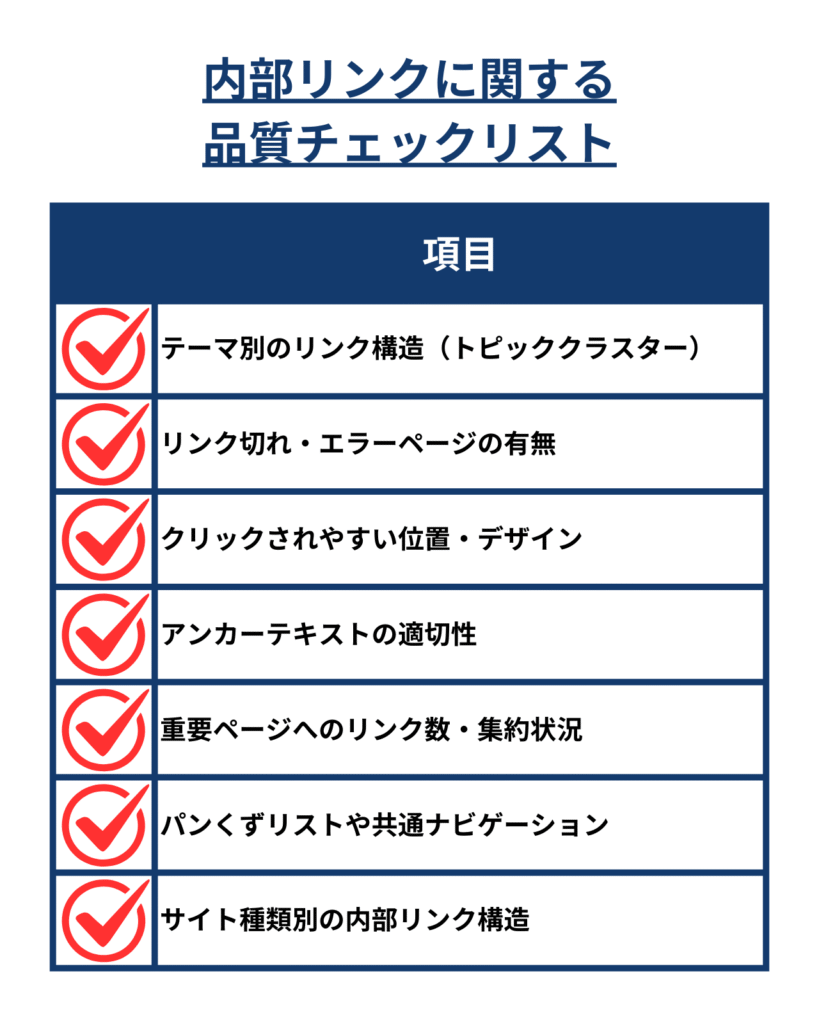

| テーマ別のリンク構造(トピッククラスター) | 記事をテーマごとに整理し、検索エンジンに関連性を伝える |

| リンク切れ・エラーページの有無 | UX低下やSEO評価の損失を防ぐため、定期的にチェック |

| クリックされやすい位置・デザイン | ヒートマップなどで分析し、ユーザーが自然に押せる導線を作る |

| アンカーテキストの適切性 | 文脈に沿った自然な表現で、検索エンジンと読者に分かりやすく伝える |

| 重要ページへのリンク数・集約状況 | 成約や収益につながるページに適切にリンクを集める |

| パンくずリストや共通ナビゲーション | サイト全体の構造を示し、迷わず移動できるようにする |

| サイト種類別の内部リンク構造 | メディア型は回遊性、サービス型はコンバージョン重視など、目的に合わせて最適化 |

観点①|テーマ別のリンク構造(トピッククラスター)

日本の SEO コンサルティング会社やツールで、「トピッククラスターを通じてミドル〜ビッグワードで上位表示を狙いやすくなる」という報告があります。

まずあなたのサイトで「柱記事」が明確にテーマをカバーしているか、クラスターページがその柱にリンクしているか、クラスターページ同士も適度にリンクしあっているかどうかを確認してください。テーマが重複して似た内容の記事が複数あるなら、統合か領域分けをし、重複や薄い記事を減らすことでクラスター構造が強化されます。

▼関連記事

トピッククラスター戦略完全ガイド|作り方やSEOでの重要性を解説。

観点②|リンク切れ・エラーページの有無

内部リンクの健全性において、リンク切れ(404エラー等)や誤ったリダイレクトは極めてマイナス要因です。

ユーザーがリンク先をクリックして「ページが見つかりません」という経験をすると回遊率が下がるだけでなく、検索エンジンのクロール効率にも影響します。

特に大型サイトや長期間運用してきたサイトでは、記事移設・削除・URL変更などの頻度が高くなります。

そのため、定期的にリンク切れをチェックすることが重要です。Google Search Consoleやサイト監査ツールを活用し、エラーリストを抽出しましょう。

見つかったリンク切れは修正するか、適切なリダイレクト(301リダイレクトなど)を設定することが不可欠です。

観点③|クリックされやすいリンク位置・デザイン(ヒートマップ分析)

リンクをただ設置するだけではクリックされません。どの位置にリンクを置くか、どんなデザインなのかでユーザーの注目度・クリック率は大きく変わります。

ヒートマップツール(Clarity、日本製ツールなど)を使って「ページ冒頭」「中間見出しの後」「記事末尾」などのスクロール率・クリック密度を可視化し、リンク設置位置を最適化することが推奨されています。

デザイン面ではリンク色・下線・ボタン風形状など、周囲の余白や見せ方を工夫して「目立ちすぎず、自然だけど気づきやすい」形に調整すると効果が出やすいです。

▼関連動画

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

観点④|アンカーテキストの適切性

アンカーテキストは、リンク先の内容を正確かつ自然に表現していることが SEO に対する信頼性を高める要素です。「リンク先のキーワードを含める」「簡潔でわかりやすい」「過度なキーワード詰め込みは避ける」という形で適切な作り方が推奨されています。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。リンクに文脈を与え、読み手の期待に沿うものです。 アンカー テキストが良好であるほど、ユーザーはサイト内のナビゲーションが容易になり、Google はリンク先のページ内容を把握しやすくなります。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

書き方としては、本文の文脈に自然に馴染む言葉を選び、同じアンカーテキストがサイト内で繰り返されすぎないように注意することが重要です。画像リンクには alt 属性を使い、アンカーリンクとして機能させる必要があります。

観点⑤|重要ページへのリンク数・集約状況

サイト内で特に見せたいページ(例:コンバージョスページ・商品・主要カテゴリなど)には、自然な内部リンクがどれだけ集まっているかを見ます。

リンク数が少ないと、そのページは検索エンジンから“孤立している”と判断されやすく、インデックス優先度・評価が下がる可能性があります。

Googleは内部リンクについての下記のような基本的な考え方が示されています。

関心のあるすべてのページに、同じサイト上の少なくとも 1 つ以上の別のページからのリンクがあることが推奨されます。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

どのページからもリンクされていないページ(孤立したページ)がないかを定期チェックし、必要なら既存記事からの内部リンクを追加するなどリンクを集約する施策が取られています。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

観点⑥|パンくずリストや共通ナビゲーションの有無

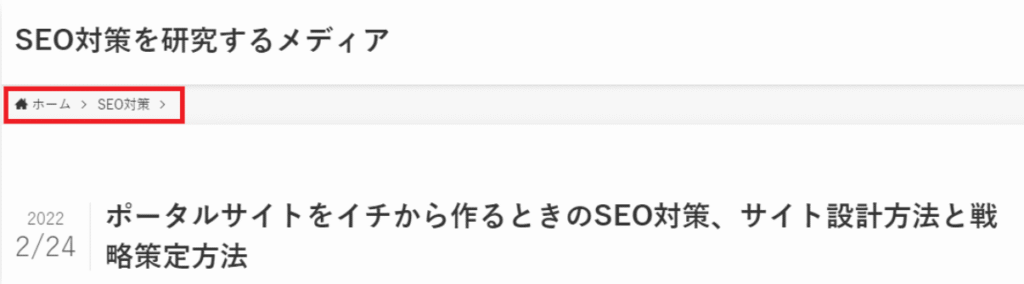

パンくずリストや共通ナビゲーション(ヘッダー、サイドバー、フッターなど)を用いることでサイト全体の階層構造がユーザーにも検索エンジンにもわかりやすくなるというメリットがあります。

パンくずリストとは、「サイト内のどの位置にいるか」を示す内部リンクです。ページの上部に表示されていることが多いです。

特に階層が深くなっているカテゴリやタグ構造が複雑なサイトでは、パンくずリストを設けることで「今自分がどの位置にいるか」が視覚的・構造的に把握できるようになり、離脱率を下げる効果があります。

観点⑦|サイト種類別の内部リンク構造(メディア型/サービス型)

サイトのタイプ(メディア型/ブログ型/商品・サービス紹介型など)によって、内部リンク構造の策略は変わります。

メディア型サイトでは数多くの記事を持つため関連記事やタグ・カテゴリを介した横のつながりが重視され、読者が関連情報を探す導線を多く設けることが望ましいです。

一方、サービス型サイトでは問い合わせや申し込みに繋がるページが成果地点となるため、主要コンバージョンページへのリンクがトップページやカテゴリページからなるべく近く、少ないクリック数で到達できる構造にする必要があります。

サイトの目的が情報提供か販売かでリンクの優先順位・構造設計を変えることが、SEOにもユーザー満足度にも影響します。

内部リンクを調べる際に活用するべきツールとその使い方

内部リンクを調べる際に活用するべきツールとその使い方について解説します。

| ツール名 | 主な役割 | 活用ポイント |

|---|---|---|

Google Search Console | 検索順位・検索クエリの計測 | SEO改善の基本データを把握できる |

Google Analytics | サイト全体のアクセス数値計測 | 流入経路や成果測定に活用可能 |

| NY SEO | ユーザー行動や内部リンク管理 | 回遊性改善や記事間の導線最適化に有効 |

| リンクチェッカー | リンク切れの検出 | UX低下やSEO評価ダウンを防ぐ |

Microsoft Clarity | ヒートマップ・セッション録画 | ユーザーの動きを可視化し改善点を発見 |

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

ツール①|Google Search Console(検索順位計測ツール)

Google Search Console(検索順位計測ツール)のツール概要と使い方について解説します。

1. ツール概要

Google Search Console(サーチコンソール)は、Googleが提供する無料のウェブマスターツールで、サイトが Google にどれくらい認識されているか(クロール/インデックス状態)、検索クエリ、被リンク・内部リンクの構造などを把握できます。

内部リンクについては、「どのページからどのページへリンクが張られているか」「どのページがよくリンクされて強みを持っているか」を知るのに使われています。

たとえば、「リンク」→「内部リンク」のレポートで、各ページに対する内部リンクの数や、上位のリンクされているページ(リンク先として人気のページ)などが見えます。

2. 使い方

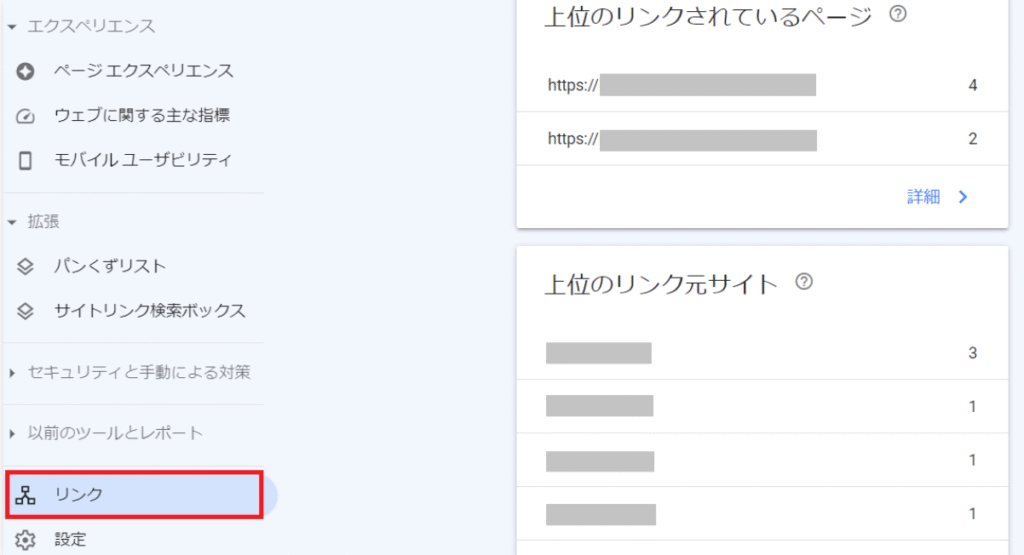

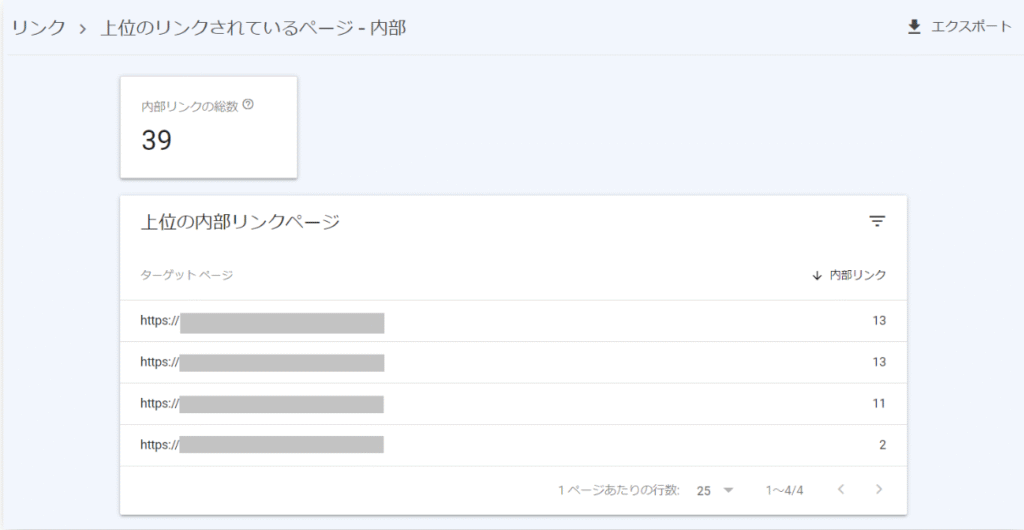

Google Search Console にログインし、対象サイトをプロパティとして登録します。

画面左メニューから「リンク」を選び、「内部リンク」のセクションを探します。

そこにある「上位のリンクされているページ」や「リンクされているページのURL一覧」をクリックすると、そのページごとの内部リンク元が表示されます。

|  |

内部リンクの数が少ない重要ページがあれば、他の記事からリンクを追加するなどでリンク集約を図ります。

さらに、この情報は CSV 等でエクスポート可能なため、スプレッドシートに落として分析・改善案を整理するのが実務的です。

ツール②|Google Analytics(サイト数値計測)

Google Analytics(サイト数値計測)のツール概要と使い方について解説します。

1. ツール概要

Google Analytics(GA)はウェブサイト訪問者の行動を追うためのツールで、ページビュー数、直帰率、滞在時間、流入元などのデータが取れます。

内部リンクの最適化をする際には、どのページがよく読まれていて、そのページからどこへ人が遷移しているかを見ることで、リンクの効果が可視化できます。

2. 使い方

GA4 を使っている場合、行動 → ページおよび画面 → ランディングページや閲覧ページのレポートで、各ページの閲覧数を見ます。

それに加えて、“ページ遷移”/“ページフロー”機能でどのページからどのページへユーザーが移動しているかを確認します。

もし内部リンクがクリックされていないページがあれば、リンクの位置や文言を見直す必要があります。

さらに、特定のリンククリック(アウトバウンドではなく、内部遷移)をイベントとして設定すれば、どのリンクがよく使われているか・使われていないかを数値で把握でき、内部リンクの強化ポイントを洗い出すのに役立ちます。

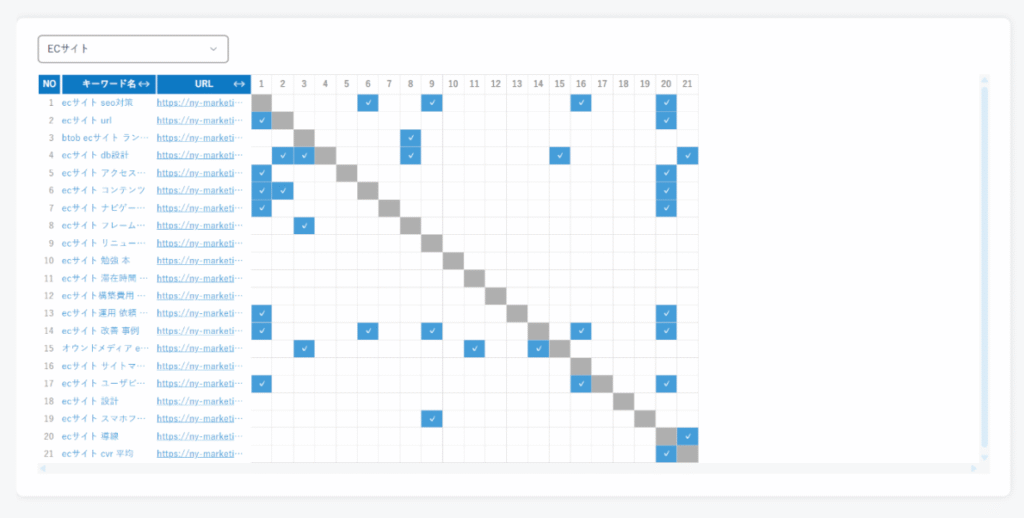

ツール③|NY SEO(ユーザー行動管理ツール)

「オウンドメディア売上UPツール(NY SEO)」のツール概要と使い方について解説します。

1. ツール概要

NYマーケティングが提供する「オウンドメディア売上UPツール(NY SEO)」は、オウンドメディアの運用における様々な KPI を定量的に捉えて改善することを目的としたツール一式です。

内部リンク管理機能が含まれており、どの記事からどの記事へリンクが貼られているかを可視化できるほか、サイト回遊性や流入から問い合わせ(CV)までの遷移経路を追う仕組みが整っています。

さらに、リライトキーワード候補・カニバリゼーション監視・キーワードグループ管理などの付随機能により、内部リンクとコンテンツの整合性を保ちながら SEO パフォーマンスを高めることができます。

2. 使い方

まずサイトを登録し、Google Search Console や Google Analytics のデータを連携させます。

すると、各記事の流入数・回遊率・内部リンクの貼られ具合(リンク元/リンク先)・問い合わせに至るまでの経路などがダッシュボードで見えるようになります。

例えば、ある記事の内部リンクがほとんど貼られていないことが可視化されれば、その記事をピラー(柱)として設定し、類似テーマの記事から内部リンクを設けてクラスター構造を強化するアクションを取れます。

また、リンクが多すぎて重複していたり、同じキーワードで複数記事が競合している(カニバリ現象)箇所を検出し、記事統合やリライトを通じて整理することも可能です。

月次の改善サイクルをこのツール上で設計することで、サイト全体の内部リンクの構造が徐々に洗練され、SEO とユーザー体験の両方が向上します。

ツール④|リンクチェッカー(リンク切れチェックツール)

リンクチェッカー(リンク切れチェックツール)についてツール概要と使い方を解説します。

1. ツール概要

Dead Link Checker は、指定した URL のリンク切れ(404エラーなど)を自動で検出してくれるオンラインツールです。

サイト全体の内部リンクおよび外部リンクを対象に、現在有効でないリンクがどこにあるかを一覧で提示します。

無料版と有償版があり、有償版ではチェック間隔の設定や途中結果の閲覧、広告非表示など利便性の高い機能が提供されます。

2. 使い方

まず、あなたのサイトのドメイン(例:https://www.yoursite.com)を Dead Link Checker に入力して、「チェック」を実行します。

無料版では時間がかかることがありますが、サイト規模があまり大きくない場合は十分実用的です。

チェックが完了すると、リンク切れやリダイレクト先の誤りなど、問題のあるリンクの一覧が表示されます。

それぞれのリンク先 URL とリンク元のページが分かるようになっているため、どの記事にリンクを修正・削除すべきか明確に把握できます。

リンク切れが見つかったら、該当ページを更新するか、リンク先を現在有効なものにリダイレクト設定するなどの対応を行います。

さらに、有償版を使えば、大規模サイトでの定期チェック(たとえば月1回)を自動化するなど、運用コストを下げることが可能です。

ツール⑤|MicrosoftClarity(ヒートマップ)

MicrosoftClarity(ヒートマップ)についてツール概要と使い方を解説します。

1. ツール概要

Microsoft Clarity は無料で使えるサイト行動分析ツールで、ユーザーがどの部分をクリックしたか・どこまでスクロールしたかを可視化するヒートマップ機能や、ユーザーのセッション録画機能などを搭載しています。

日本語対応も進んでおり、初心者〜中小サイト運営者にも使いやすいものです。

2. 使い方

まず Microsoft Clarity にアカウントを作成し、分析対象のウェブサイトをプロジェクト登録します。サイトにトラッキングコードを埋め込む(WordPress プラグインや Google タグマネージャーを使う方法が一般的)ことで利用開始できます。

データが取れたらヒートマップで “どのリンクが注目されているか” を確認し、スクロール深度やクリック密度の薄いリンク位置を改善対象とします。

また「セッション録画」を見て、ユーザーがリンクをクリックしようとしてスクロール戻したり迷っている部分を発見し、UI やリンクの文言・見た目を調整することが効果的です。

Google Search ConsoleやAnalyticsのデータを自動で取り込み、記事ごとの貢献度を可視化。リライトが必要なキーワード候補や、カニバリゼーションの監視、内部リンクの最適化まで一括で管理できます。

属人的な判断に頼らず、明確な根拠をもとに改善を進められるのが大きな特徴です。オウンドメディアの成果を定量的に伸ばしたい方は、今すぐ説明資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

内部リンクを調べてからその後の改善施策

内部リンク調査で「リンク切れ」「孤立ページ」「クリックされにくいリンク位置」などの課題が見つかったら、まず関連性の高い記事同士を本文内リンクで結び、読者の回遊を促す導線を強化します。

次に重要なページ(問い合わせ/売上に繋がるページ)へのリンクを増やし、正規 URL を使ってリンク効果を集中させます。さらにパンくずリストやサイトマップを整備し、クローラーとユーザー双方にとってサイト構造がわかりやすくなるようにしましょう。

施策①|クリックされやすい文脈設計(リーズナブルサーファーモデル適用)

リーズナブルサーファーモデルとは、Google が「リンクがクリックされる可能性」に応じて内部リンクの価値(PageRank のようなもの)を差配するアルゴリズム理論です。

つまり、ただリンクを貼るだけではなく、読者が自然にクリックしたくなる文脈や場所にリンクを設置することが SEO において重要になります。

たとえば記事の冒頭部で、読者ニーズを引き出す段落とその後関連ページへのリンクを設けたり、本文中で「○○の詳細はこちら」といった文脈を整えることで、「この文脈内ならこのリンクをクリックしたい」と思わせる設計をします。

色・フォント・アンカーテキスト・リンクの近くの説明文なども、クリックされやすさに影響します。

内部リンクが本当に「機能するリンク」へとなり、検索上の評価や回遊性が高まります。

施策②|関連性の高い記事同士をつなぐ内部リンク配置

関連性の高いページ同士をリンクで結ぶことは、ユーザーの興味を継続させ、サイト内回遊を促すだけでなく、Google に「そのテーマ領域であなたのサイトはまとまりがある」と認識させるためになります。

Google は、ページの関連性を判断し、クロールする新しいページを見つける際にリンクをシグナルとして使用します。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

具体的には、共通のテーマキーワードを持つコンテンツや、同じトピッククラスター内の記事を相互にリンクさせたり、過去に人気だった記事から最近書いた記事や深掘り記事へリンクを促すなどの設計をします。

関連性が薄いリンクをただ数で増やすだけでは逆に混乱を招くため、リンク元とリンク先が内容や検索意図で整合性があることが肝要です。

施策③|検索ジャーニーを意識した回遊導線

読者が「知る」「比較する」「決める」といった検索意図の段階を経て行動する流れ(検索ジャーニー)を意識し、その各段階に応じたページ間リンクを設計することで、目的のアクション(問い合わせ・購入・メルマガ登録など)へ自然に導けます。

たとえば、ブログ記事で初めて知る層に向けた入門記事から、比較記事やレビュー記事、そしてサービス紹介や購入ページへと繋がるような内部リンクの流れを作ります。

記事末尾やサイドバー、関連記事セクションで「もっと詳しく知りたい方向け」のリンクを設けたり、あえて次のステップを予告するような説明を入れたりすることで回遊率が上がります。

施策④|正規URLを用いたリンク設置

重複ページや似た内容のページが複数あるサイトでは、複数の URL パターン(例: /page、/page/、index.html など)が存在すると、内部リンクが分散し、クローラーにとって評価が分断される恐れがあります。

したがって、正規 URL(canonical URL)を明確にし、リンク先として必ず正規 URL を用いることで内部リンクの力を集中させます。さらに、URL の表記ゆれやパラメータ付き URL をリンク元に用いないようにすると、リンクジュースが散らばるのを防ぎます。

施策⑤|クローラーが巡回しやすい構造づくり

検索エンジンのクローラーがサイト内を効率よく巡回できる構造は SEO の基礎です。サイトマップの整備、適切な階層構造、パンくずリストや共通のナビゲーションのリンク設置、内部リンクの過度なネストを避けることなどが含まれます。

内部リンクが深い階層に埋もれていたり、クリック数が多くない場所にのみリンクがあると、クローラーがそのページを発見・評価しにくくなります。

サイト構造をフラットに保ち、重要ページへのアクセスが数クリック以内になるよう設計することが望ましいです。

▼関連記事

Googleのクローラーとは?申請方法やクロール頻度を高める方法を解説!

施策⑥|nofollow属性を避ける(内部リンクはdofollowに)

内部リンクには通常dofollow属性を用いるのが原則です。

nofollow タグが付いたリンクは検索エンジンにとって“リンクジュースを渡さないor渡す量を制限する”意味を有するため、内部リンクに当たるものを誤って nofollow に設定してしまうと、リンク先ページの評価が十分に伝わらず SEO 効果が削がれる恐れがあります。

外部リンクや広告リンクなどで nofollow を使うのは理解できますが、サイト内導線や回遊を期待するリンクには dofollow を明示的あるいは暗黙的に使うようにチェックすることが改善施策として重要です。

内部リンクを調査する際に考えるべきポイント

内部リンクを調査する際に考えるべきポイントについて解説します。

ポイント①|SEO効果とユーザー動線の両面から評価する

内部リンクを設計・調査する際には、検索エンジン(SEO)側の効果だけでなく、ユーザーがサイトをどのように閲覧し、どの情報を求めてどこに進むかというユーザー動線を意図的に組み込むことが重要です。

SEO的にはクローラーの巡回を助け、インデックスされやすくする構造が評価される一方で、ユーザーにとって記事間のリンクが自然で関連性が高く、読みたい次の記事にスムーズに誘導されることで滞在時間や回遊率が上がります。

検索意図(トピックを知りたい・比較したい・決めたい)それぞれの読者フェーズに応じて、どのリンクが必要かを評価し、導線設計を見直しましょう。

たとえば、入門的な記事には解説系へのリンクを、比較記事には事例やレビューへのリンクを設置するなど、ユーザー行動を想定して評価することが鍵です。

ポイント②|リンク数と配置バランスの最適化

リンクを貼る数が多ければ良いわけではなく、どこに・どれだけ・どの種類のリンクを配置するかのバランスが大切です。

内部リンクが多すぎると、リンクの価値が分散し、クローラーの評価やユーザーの集中力が下がる可能性があります。

リンクの配置場所(本文中冒頭・中盤・記事末尾)、ナビゲーション・サイドバー・関連記事セクションなど、ユーザーの視線が向かいやすい場所を狙って配置すること。

またリンク先の関連性や目的が明確になるようにし、無駄なリンクを削除することもリンク数と配置のバランスをとるうえでは欠かせません。

ポイント③|更新頻度とメンテナンス体制の確立

サイトのコンテンツは公開したまま放置すると情報が古くなり、内部リンク先との整合性が崩れたり、ユーザーのニーズとの乖離が生じてしまいます。

「更新頻度そのものよりも質を保った更新」と「リライト・内部リンク見直し」を定期的に行う運用が効果的です。

具体的には、古い記事の情報更新をリストアップし、リンク切れやアンカーテキストのズレを修正するルーチンを月次または四半期単位でスケジュールに組み込むことが望ましいです。

なぜなら、Googleはフレッシュネスシステムを検索ランキングシステムとして組み込んでいるからです。

Google は、検索クエリに対してより鮮度の高いコンテンツが期待される場合にそのようなコンテンツが上位に表示されるように、「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するさまざまなシステムを導入しています。たとえば、公開されたばかりの映画について検索されたら、おそらくクランクインの時期の記事ではなく最近のレビューを探していると判断します。別の例として、「地震」で検索された場合、平時であれば地震に対する備えや支援などに関する情報を返し、地震が発生して間もないころならニュース記事や鮮度の高いコンテンツを上位に掲載するように努めています。

引用:Google 検索ランキング システムのご紹介 | Google 検索セントラル | Documentation | Google for Developers

新記事を公開するたびに既存記事への内部リンクを追加するプロセスをチーム内ルールとして設定することで、サイト全体の内部リンク構造が徐々に強化されます。

ポイント④|サイトの目的・KPIに沿ったリンク設計の見直し

サイトが何を目的としているか、例えば、商品/サービスの問い合わせを増やす、自社ブランドの権威性を高める、ユーザー教育やファンづくりを重視するなどによって、内部リンクの設計を変えるべきです。

目的に応じてリンクの優先順位を決め、KPI(問い合わせ率・回遊率・滞在時間など)に対してリンク設置の効果を測定できるようにすることが重要です。

たとえば問い合わせが目的であれば、サービスページへのリンクを記事からの導線として目立たせ、コンバージョンページが浅い階層にあるように設計を見直します。

逆に情報提供が中心なら、ユーザーが知りたいテーマを網羅する記事群をリンクで結び、そのテーマがまとまっている印象を検索エンジンに与える構造を意識します。

定期的に KPI ごとのデータを見て、リンク設計の見直しを行うことで、目的に直結するリンク構造が育てられます。

まとめ

内部リンクの調査・改善は、SEOの技術的対策だけでなく、ユーザーがサイト内で迷わず情報を探し「満足」できる体験を提供することが不可欠です。

リンク数・配置・文脈・関連性・更新頻度など多方面を見て、サイト目的や KPI に沿った設計を継続的に見直すことで、検索順位・回遊率・コンバージョン率すべての向上が期待できます。まずは調査から始めて、小さな改善を積み重ねてみてください。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<