広告に頼らずに問い合わせを安定的に獲得したいなら、オウンドメディアの導線設計こそが最も有効な手段です。

弊社では、この設計思想を軸に、広告費ゼロで問い合わせを獲得する仕組みを構築してきました。

記事全体を通じて、単なる集客媒体ではなく“問い合わせの起点”としてのメディア設計を学び、実行に移せる内容をお届けします。

- SEOと接客導線を設計すれば、広告費ゼロでも問い合わせは安定的に増やせる

- オウンドメディアには「集客・回遊・誘導・サービス紹介・CTA」の5ページ構成が必要

- CTA・フォーム・LPのCVR改善で、流入を問い合わせに確実につなげる

- マルチチャネル連動とブランディングで“指名検索”が増え、SEOでも有利に

- NY SEOを活用すれば、接客設計・導線・計測・改善までワンストップで実行可能

オウンドメディアから問い合わせにつながる導線の考え方

オウンドメディアから安定的に問い合わせを獲得するには、単に記事を書いて検索上位を狙うだけでは不十分です。

記事設計・CTA配置・内部導線・分析改善までを含めた“接客設計”こそが鍵を握ります。

検索から訪問したユーザーが、記事を読み終えたあとに「次に何をすればいいか」が明確に提示されているか。導線が曖昧なままでは、どれだけ集客してもCVにはつながりません。

問い合わせに繋げるには”SEO対策”が集客のベースになる

オウンドメディアは「指名検索に依存しない集客装置」です。特に新規リード獲得の起点としては、SEOによる検索流入が最もコスパの良い手段となります。

SNSや広告は瞬発力に優れますが、継続的かつコスト効率の良い流入チャネルとして、SEOは長期的な成果を支える土台になります。

特に注目すべきは、検索ユーザーがすでに“課題意識”や“サービス比較検討”の段階にある点です。

つまり、広告よりも購買意欲が高い層を自然流入で集められるのです。

具体的には、商材に関するキーワードを軸にした記事制作に加え、「比較記事」「導入事例」「失敗回避記事」などの検索意図に応じた多層的な記事群を構築することで、ユーザーを段階的にCV(問い合わせ)へと導けます。

弊社はオウンドメディアで大きく売上を伸ばしました

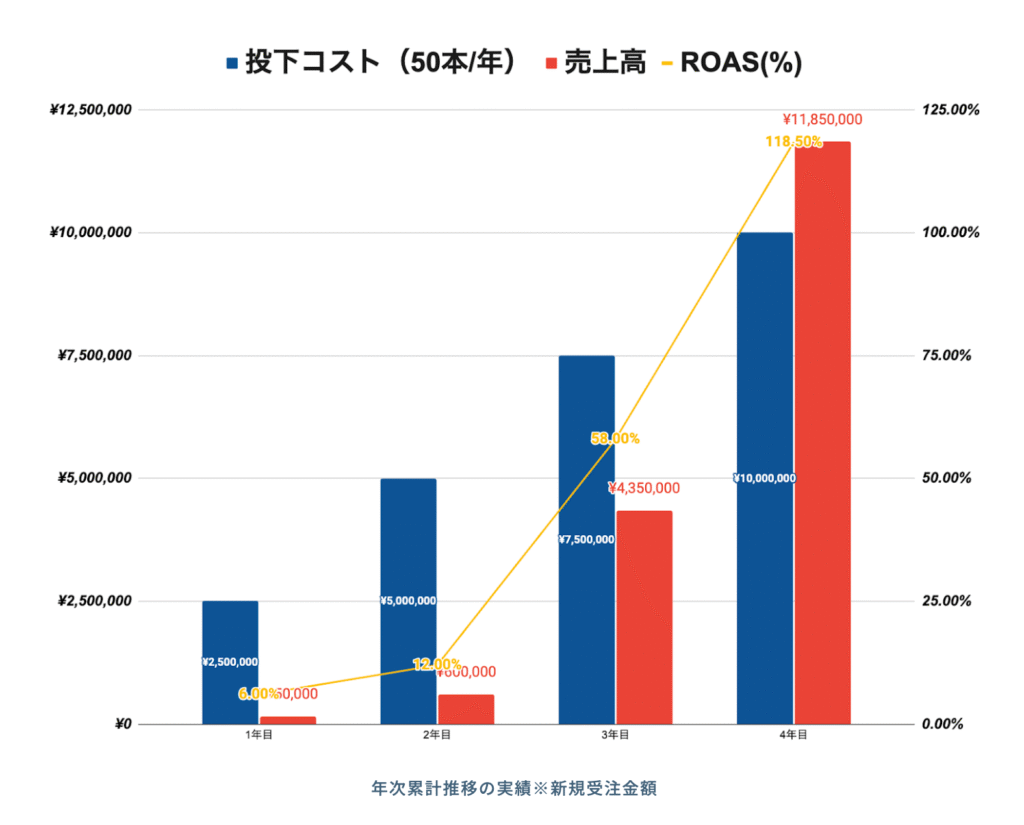

弊社の事例を紹介します。

弊社は3年間で1本5万円ほどの記事を200本以上投資しており、

- 月60万円以上の新規受注

- 年間で1500万円の新規受注

につながっています。

投下コストと売上高、ROASは保守的に見積もったグラフを下記に示します。

3年目には黒字に転じ、4年目にはROASが474%にまで達しています。

1本あたり約5万円の記事を200本以上制作するため、総額で1,000万円を超える投資となります。決して安い金額ではありません。

しかし、オウンドメディアを通して、単月でLTV換算で1,500万円近くの売上高を獲得しています。月換算でも62.5万円以上の売上が安定して毎月入ってくるようになっています。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 月間リード数 | 50件 |

| 平均受注単価 | 50万円 |

| 受注率 | 2.5% |

| 受注数 / 月 | 1.25件 |

| 受注売上 / 月 | 62.5万円 |

| 単月LTV(顧客寿命2年) | 1,500万円(※1件あたり累計) |

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

▼関連記事

オウンドメディアの費用対効果|実施すべき施策や効果測定の方法

問い合わせを増やす上でオウンドメディアを選ぶ意義

結論から言えば、オウンドメディアは“問い合わせが自然と増える構造”を中長期的に実現できる、極めて再現性の高い手法です。

広告費に依存しない継続的な流入を獲得し、ユーザーとの信頼関係を構築しながら、低コストかつ高品質なリードを獲得できる仕組みを作れる点が最大の魅力です。

ここでは、特に問い合わせ数を増やす観点から見たオウンドメディアの「3つの意義」を解説します。

広告やSNS、展示会といった集客チャネルが多様化する中で、「なぜオウンドメディアなのか」を集客コストやリードの質といった観点で表にまとめました。

| チャネル | 集客コスト | リードの質 | 運用負担 | 効果の持続性 | 問い合わせ率 |

|---|---|---|---|---|---|

| オウンドメディア | 初期構築にコストがかかるが、長期的に見ると低コストで安定 | 課題意識が高くCVに直結するリードが多い | 記事制作やSEO設計に手間がかかるが、仕組み化が可能 | 上位表示を維持できれば半永久的に流入が継続 | 導線設計次第で高いCVRを実現可能 |

| SNS | 投稿は無料だが継続的な投稿が必要で時間的コストがかかる | 興味ベースのユーザーが多く、温度感は低め | 頻繁な投稿・コミュニケーション対応が必須 | 投稿の寿命が短く、定期的な発信が求められる | CVにはつながりにくく、認知・ファン化向き |

| 広告 | 常に広告費が発生。CPAやCPCにより高コストになることも | 購買意欲の高い層も狙えるが、広告文とLPの精度に依存 | 入稿・ターゲティング・改善運用に継続的な手間がかかる | 広告を止めた瞬間に流入もゼロになる | LP次第で高CVを狙えるが、広告費に比例する |

| 展示会 | 出展料・人件費・設営など一度の開催で高額な費用が発生 | 対面対応により温度感の高いリードが得られる | 事前準備・当日対応・後追いなど工数が非常に大きい | 単発イベントで継続的な集客には不向き | 名刺交換→フォローアップ次第で成果が変わる |

意義①|広告費に依存しない資産性の高い集客基盤ができる

オウンドメディアの最大の価値は、「コンテンツが資産になる」点にあります。

広告は予算を止めれば即座に流入が止まりますが、SEOに強い記事は一度上位表示されれば継続的にアクセスを生み、時間が経つほどROIが向上します。

特に中小企業やスタートアップにとって、限られたマーケティング予算の中で安定的な集客を確保できる点は大きな強みです。

さらに、広告のように毎回ペルソナやクリエイティブを設定し直す必要がなく、ユーザーが検索という“能動的な行動”で訪れるため、初期から検討意欲が高いことも特徴です。

継続的にコンテンツを蓄積することで、「広告に頼らない問い合わせ導線」を構築できます。

意義②|顧客獲得単価を下げつつ質の高い問い合わせを獲得できる

広告経由の問い合わせはコストが膨らみがちで、CPAが読めない状況もしばしば起こります。

一方、オウンドメディアからの流入はSEOで上位表示を実現すれば、広告費ゼロで安定的にリードを得られます。

特に重要なのが「問い合わせの質」です。

検索で自ら課題を調べて訪れたユーザーは、ニーズが顕在化しており、サービスとの親和性が高い傾向にあります。そのため成約率も高く、営業効率も向上します。

さらに、ホワイトペーパーや事例記事などを組み合わせて“教育コンテンツ”として活用することで、リードナーチャリング(顧客育成)も同時に可能です。

結果として、問い合わせ数だけでなく「質と単価」の両面で最適化が実現します。

意義③|ブランド価値と顧客との信頼関係の構築ができる

オウンドメディアは、単なる集客チャネルにとどまらず、「ブランドを語る場」としても機能します。FAQやコラム、専門家インタビュー、導入事例、失敗談など、コンテンツの中で企業の思想や姿勢、専門性を可視化することで、ユーザーの信頼を獲得できます。

そのためには、今後のオウンドメディアで選ばれるブランドとして指名検索の重要性が上がっています。

なぜなら、近年のGoogle検索のアルゴリズムのトレンドとして、指名検索(=ブランド検索)が多いサイトほど検索結果で上位表示される傾向があると、米国の老舗SEO専門メディアSearch Engine Landもこの点を示唆しています。

私が見る限り、2024 年 3 月の Google コア アップデート以降、ブランド検索で大きな成果を上げていないアフィリエイト サイトの多くがトラフィックを失いました。〜中略〜問題は、小規模サイトがサイトの全体的な権威のせいで大手ブランドを上回ることができないということではなく、小規模サイトがブランド検索を促進していないということなのです。

引用元:Why are so many affiliate sites losing organic traffic?|Search Engine Land(和訳)

まず、ブランド力があると価格勝負に巻き込まれにくくなります。競合との差別化にも有効で、単に「安いから選ばれる」のではなく、「この会社だから頼みたい」と思ってもらえるようになります。

結果として、ブランド力と問い合わせ数の両方を高める強固な土台を築くことができるのです。

▼関連記事

オウンドメディアによるブランディング大全|NYマーケティングがブランディングに成功した流れも大公開

オウンドメディアの問い合わせを増やすための重要な考え方

オウンドメディアで問い合わせを増やすためには、「良い記事を書くだけ」では不十分です。

ユーザーの検索意図に応え、適切な導線を設計し、信頼感やブランド価値を醸成しながら行動を後押しする“設計力”が必要です。

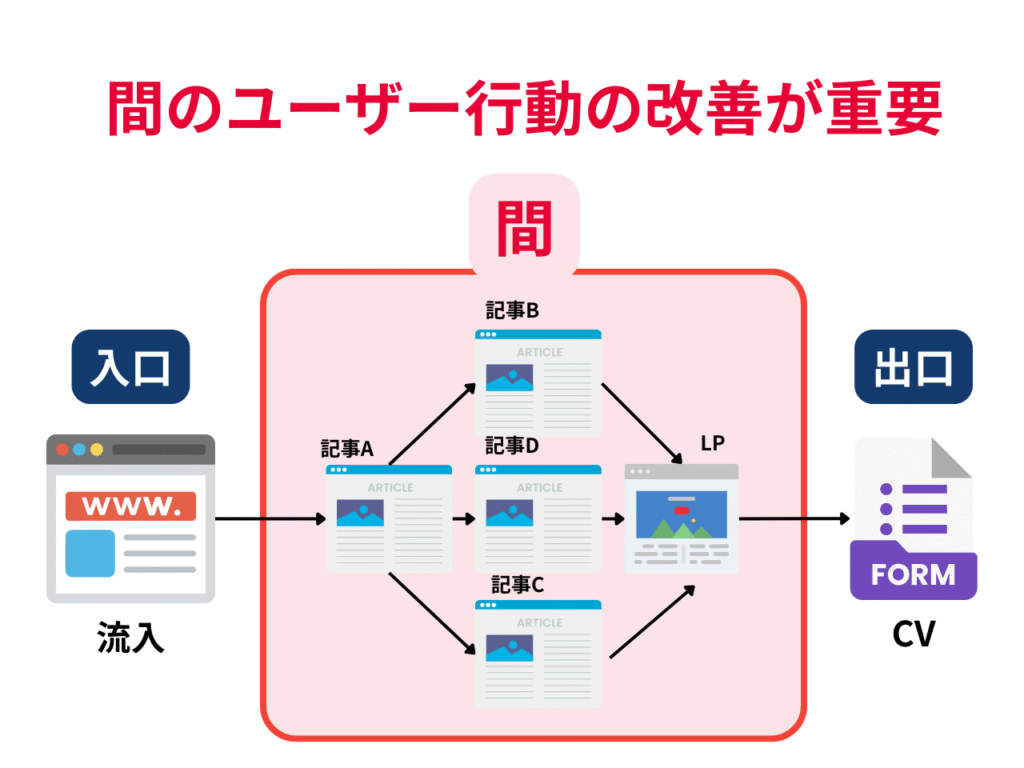

- 考え方①|「入口」「間」「出口」の全体最適化と接客設計

- 考え方②|オウンドメディアを軸としたマルチチャネル戦略

- 考え方③|自社の強みを活かしたブランド戦略による差別化

考え方①|「入口」「間」「出口」の全体最適化と接客設計

オウンドメディアの成果を真に売上へ直結させるには、流入を意味する「入口」と、CVを意味する「出口」だけでなく、両者の間に存在する「ユーザー行動(間)」を可視化し、改善する「接客設計」が最も重要となります。

生成AIの台頭により検索結果からの流入総量が縮小傾向にある時代において、限られた訪問者をいかにCVへ誘導するかが勝敗を分けるため、この「間」の最適化こそがCVR改善における最重要課題です。

弊社では、ユーザーが記事を閲覧してから問い合わせに至るまでの経路をカスタマージャーニーとして事前に設計・可視化し、各ステップの行動を緻密に計測する「イベント設計」を初期段階で実施します。

この接客設計の強化により、アクセス数が横ばいであっても問い合わせ件数を維持・改善することが可能となります。

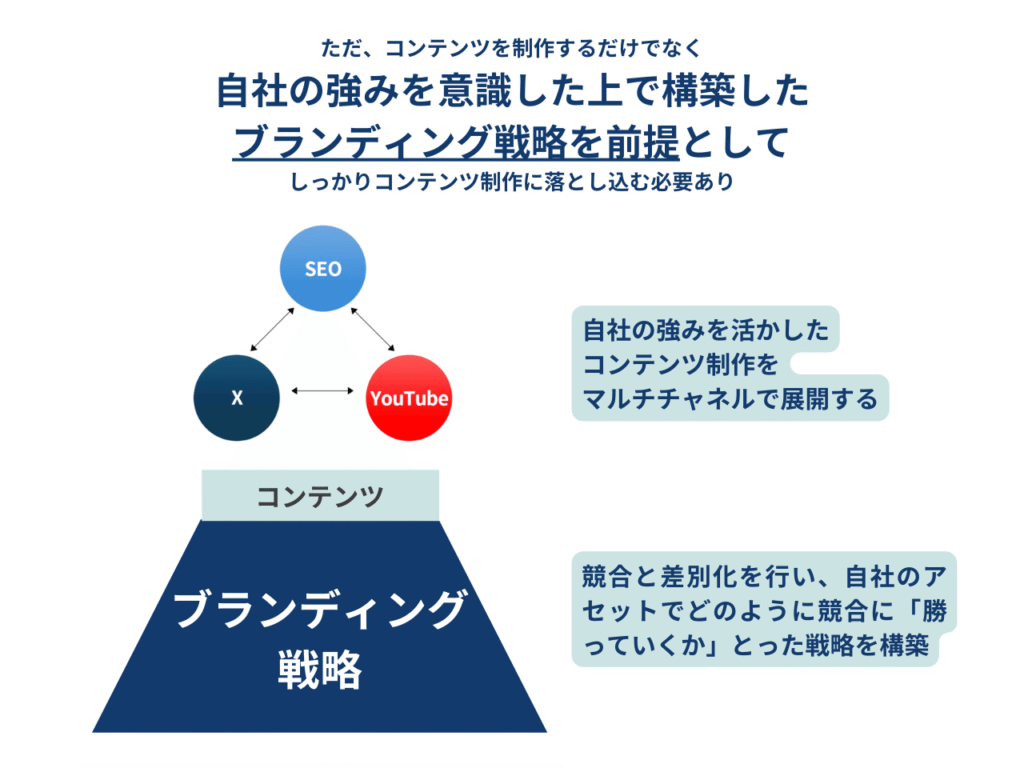

考え方②|オウンドメディアを軸としたマルチチャネル戦略

現代のユーザーの購買意思決定プロセスは非常に複雑化しているため、単一のチャネル(SEOのみなど)に依存する戦略では、成果の最大化は困難です。

オウンドメディアはあくまでコンテンツマーケティングの基盤として位置づけ、SEO、X(旧Twitter)、YouTubeといった複数のチャネルを効果的に連動させるマルチチャネル戦略を採用することが、質の高いリード獲得に不可欠です。

弊社の成功事例では、初期段階でSEO流入がほぼない中でも、即効性の高いXや、個人能力や人柄を知ってもらうためのYouTubeに注力しました。

その結果、2年目にはYouTubeを見た指名での依頼が大半を占めるようになり、受注率50%を超える問い合わせを獲得しています。

さらに3年目には、XとYouTubeの掛け合わせによる相乗効果でチャンネル登録者が急増し、Google検索からの問い合わせ(SEO)も増加するという、全チャネル連動による安定的なリード獲得基盤を確立しています。

各チャネルの特性に合わせてコンテンツを最適化し、ユーザーが各チャネルを行き来しながらブランドイメージを立体的に理解できる状態を構築することが、最終的に安定した問い合わせに繋がるのです。

考え方③|自社の強みを活かしたブランド戦略による差別化

コンテンツマーケティングで着実な成果を出し、競合と差別化を図るためには、単に一般的なノウハウ記事を作成するだけでなく、自社の強みや専門性(アセット)を最大限に活かしたブランド戦略の構築が必須です。

特にBtoB領域では、参入企業の増加によりYouTubeのようなチャネルもレッドオーシャン化しつつあり、単なるノウハウ発信だけでは埋没してしまいます。

企業は、自社のノウハウ、独自の技術、または代表者の持つ独自の考えや専門的な経験(E-E-A-T)独自性のある一次情報や専門的な知見(例えば、大規模サイトSEOのロジカルな知識やマニアックなSEO情報)を前面に押し出すことで、コンテンツの信頼性が高まり、顧客との信頼関係を築きやすくなります。

▼関連記事

オウンドメディアによるブランディング大全|NYマーケティングがブランディングに成功した流れも大公開

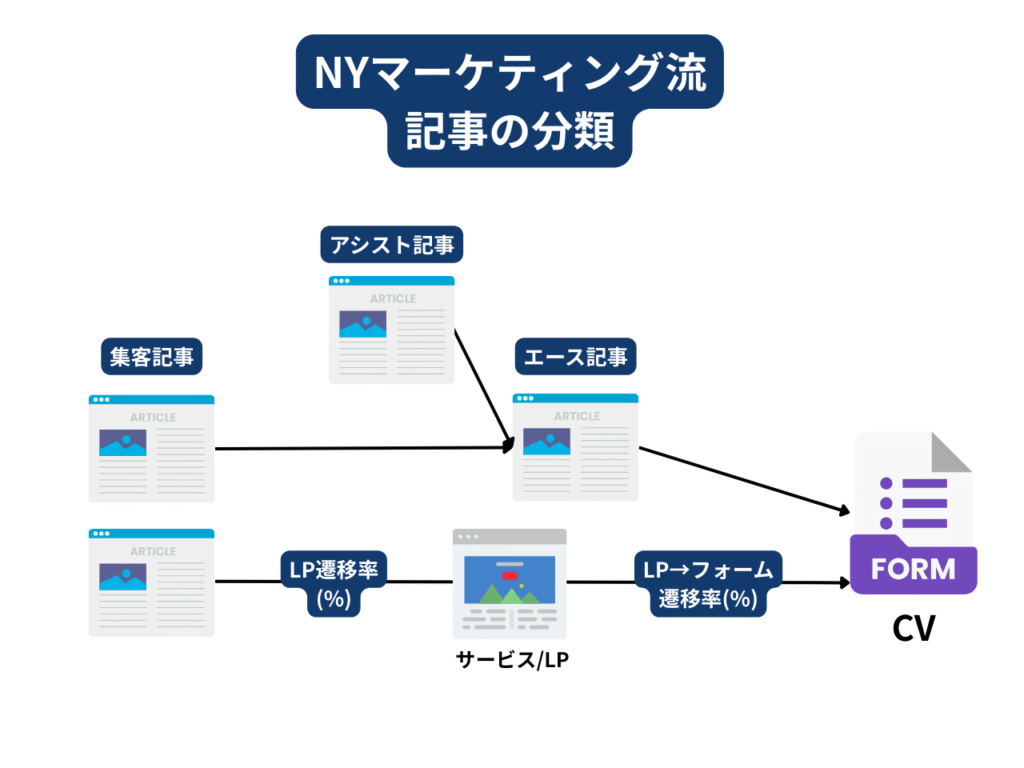

オウンドメディア内に用意するべき記事・ページの種類

オウンドメディアの成果を最大化し、安定的な問い合わせを獲得するためには、単に記事の量を増やすだけでなく、サイト内の各ページに明確な「役割」や戦略的な「導線」「接客設計」の精度が勝敗を分けます。

ここでは、リード獲得の成功に直結する、オウンドメディアが備えるべき5種類のページとその戦略的役割について、専門的な視点から詳細に解説します。

- ページ①|アクセス拡大に繋がる記事(集客記事)

- ページ②|記事同士で回遊させる記事(アシスト記事)

- ページ③|LPに遷移させる記事(エース記事)

- ページ④|サービスページ

- ページ⑤|問い合せフォーム

ページ①|アクセス拡大に繋がる記事(集客記事)

集客記事の役割は、オーガニック検索からの流入を獲得し、オウンドメディアへの「入口」となることです。

主にユーザーが抱える潜在層や準顕在層の課題を解決するためのノウハウや解説を網羅的に提供します。

集客記事を成功させるためには、単に検索ボリュームが大きいビッグキーワードを狙うのではなく、自社のサービスに関連し、顕在層へと繋がる見込みのあるキーワードを選定し、その検索意図を深く満たす高品質なコンテンツを制作する必要があります。

効果測定においては、記事ごとのUU(ユニークユーザー)数が最も基本的なKPIとなり、コンテンツがどれだけ集客に貢献しているかを測りましょう。

UU数が減少傾向にある記事は、コンテンツのテーマ・キーワード選定の良否を判断し、リライトの優先候補として抽出して順位や表示回数の改善を狙ったアクションに繋げます。

集客記事の流入を増やすことで、その後のCVR改善施策の母数を確保できます。

ページ②|記事同士で回遊させる記事(アシスト記事)

アシスト記事は、ユーザーの関心を深め、記事同士を「橋渡し」する中継点の役割を担います。

ユーザーが1つの記事を読み終えた後、関連性の高い別の記事へスムーズに遷移させることで、サイト内での情報収集意欲を刺激し、結果的にCVに至る可能性を押し上げます。

CVR改善における「間」の設計の一部であり、特にBtoB分野のようにユーザーが複数の情報を経由して検討を深める傾向が強い領域では、アシスト記事の存在は極めて重要です。

アシスト記事の成果を測る指標は記事間回遊率であり、この数値が高い記事は「アシスト力」が高い、つまり戦略的に重要な資産であると評価されます。

よって、内部リンクの最適化は、アシスト記事のパフォーマンスを向上させる中核施策であり、ユーザーが次に知りたい情報へと自然に誘導するよう、文脈と関連性の高いリンクを適切に配置することが求められます。

回遊率の高いユーザーは、そうでないユーザーと比較してコンバージョンしやすく、獲得できる問い合わせの質も高い傾向にあるため、アシスト記事は直接CVを生まなくても成果に貢献していることを理解することが大切です。

ページ③|LPに遷移させる記事(エース記事)

エース記事は、最終的に問い合わせ・資料請求・商談予約といったアクションを起こしてもらうために、ユーザーを誘導する「訴求力の強い記事」です。

広告LP的な構成要素(見せ場、ベネフィット、証明、導線)を記事形式に落とし込んだイメージです。

この種の記事では、「問題 → 解決策提示 → 導入メリット → 導入事例/裏付け → 行動ボタン(CTA)」という流れを意識します。

記事内で、サービスページや問い合わせフォームへのリンクを必ず設け、CTAの文言・ボタン位置・訴求内容を動線設計と一致させましょう。

ページ④|サービスページ

サービスページとは、あなたの提供する商品・サービス内容を体系的かつ詳細に説明するページ群です。機能説明、料金体系、導入メリット、FAQ、他社比較、導入プロセスなどを含めます。

このページの成果を測る中核的なKPIは、LPからフォーム送信に至る確率(CVR)であり、リード獲得に最も直結する指標です。

CVRが低い場合は、LPの訴求内容や構成、UI/UXに課題がある可能性が高く、LPO(ランディングページ最適化)を実施し、CTAクリック数とフォーム送信数の両方を計測してボトルネックを特定する必要があります

ページ⑤|問い合せフォーム

問い合わせフォームは、最終アクション地点です。ここは“シンプル・明快・安心感”を重視するべきページで、入力項目は最小限にし、バリデーションや確認画面を設けて離脱率を下げる設計が求められます。

また、入力前のハードルを下げるため、資料請求・無料相談といった選択肢を設け、入力ボタン周辺に説明文や補足文言を挿入する工夫も効果的です。

送信完了率が低い場合、その原因として、入力項目が多すぎる、必須項目の条件が厳しい、あるいはモバイルフレンドリーでないなど、ユーザー負担が大きいことが挙げられます。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

問い合わせにつながるオウンドメディア記事制作のポイント

オウンドメディアの目的は、単にアクセスを集めることではありません。本質は「質の高い問い合わせ(CV)を獲得する仕組みを作ること」です。

ここでは、コンバージョンにつなげるために欠かせない4つの重要ポイントを解説します。

- 必須①|CVに繋がるキーワード戦略

- 必須②|高品質な記事制作

- 必須③|CTAを徹底的に作り込む

- 必須④|内部リンクの最適化

必須①|CVに繋がるキーワード戦略

記事制作の起点となるのは、キーワード戦略です。CVに直結するオウンドメディアでは、「検索ボリューム」よりも「検索意図の深さ」を優先すべきです。

たとえば「●●とは」ではなく「●● 導入 比較」や「●● デメリット」といった“比較・検討フェーズ”のキーワードを狙うことで、より問い合わせに近い読者を獲得できます。(「●●とは」の執筆は避けた方が良いわけではなく、優先順位の問題です)

加えて、1記事ごとに「どのフェーズの読者を対象にするのか(認知・検討・決断)」を明確にし、それに応じたコンテンツ設計を行うことが必須です。

▼関連記事

SEOで勝てるキーワード選定のやり方や無料で使えるツールを紹介

必須②|高品質な記事制作

検索上位に表示され、かつ問い合わせにつながる記事には共通して「信頼される構造と内容」があります。

まず、見出し構成は“読者の検索意図”に沿ったロジックで設計されている必要があります。

さらに、単なる情報の羅列ではなく、「具体例・データ・一次情報・権威性のある引用」などを織り交ぜ、読者が“納得しやすい”記事に仕上げることが大切です。

加えて、読みやすさ(文章リズム・余白・視認性)も重要であり、UXの観点からも画像や図表の挿入を検討すべきです。

必須③|CTAを徹底的に作り込む

どれだけ優れた記事を書いても、行動を促す導線(CTA)が弱ければ、問い合わせにはつながりません。

CTA(Call To Action)は、ただ「お問い合わせはこちら」と貼るだけでは不十分です。

読者が今抱えている疑問や課題に対し、「今すぐこの行動を取るべき理由」を明示する必要があります。

たとえば、「この課題があるなら、こちらの資料が役に立ちます」や、「無料相談で〇〇を解決できます」といった、読者目線のベネフィット訴求が重要です。

記事のどの位置に、どんな文言で、どんなデザインで配置するかも含めて設計しましょう。可能であれば、複数のCTAをA/Bテストし、CVRが高いパターンを精査することも成果に直結します。

必須④|内部リンクの最適化

オウンドメディアにおけるCV導線の要となるのが“内部リンク戦略”です。

単なる関連記事の紹介に留まらず、「ユーザーの検討段階に応じた情報への誘導」を意識したリンク設計が不可欠です。

たとえば、「●●とは」記事から「●●のメリット・デメリット」「●●の導入事例」へつなぎ、最終的にLPやエース記事に遷移させることで、段階的に信頼と理解を深めさせながらCVへと導けます。

さらに、アンカーテキストの文言も重要で、「こちら」や「詳細はこちら」ではなく、「●●を解決する導入事例はこちら」など、クリック意図が明確な表現にすることでCTRが向上します。

オウンドメディアの問い合わせを増やすには「CVR改善」は必須

どれだけSEOで流入を集めても、コンバージョン(問い合わせ)につながらなければ意味がありません。

特にオウンドメディアは、検索経由で「課題意識の高いユーザー」が流入してくるため、CVR(コンバージョン率)を改善することで成果が劇的に変わります。

ここでは、オウンドメディアにおけるCVR向上のための3大施策であるCTA最適化・フォーム改善(EFO)・LPO(ランディングページ最適化)を解説します。

- 施策①|ABテストによるCTA最適化

- 施策②|離脱を防ぎ入力を促すフォーム最適化(EFO)

- 施策③|CVRに直結するLPやサービスページの最適化(LPO)

施策①|ABテストによるCTA最適化

オウンドメディアにおけるCTA(Call To Action)は、問い合わせ獲得の最重要ポイントです。しかし、多くのメディアでは「お問い合わせはこちら」や「無料相談受付中」など、テンプレート的な文言しか使われていません。これでは読者の心は動きません。

そこで必要なのがABテストです。ボタン文言・配置場所・色・サイズ・動線構成などを複数パターン検証し、最もCVRが高いパターンを発見・定着させます。

特に意識したいのは、「読者の不安・期待・興味」に応じた文脈CTA(例:『料金が気になる方はこちら』『●●に悩んでいるなら無料相談へ』)の活用です。

1%のCVR改善が、年間では数十件の問い合わせ増加に直結します。

施策②|離脱を防ぎ入力を促すフォーム最適化(EFO)

フォームの使いにくさは、CVR低下の大きな原因です。EFO(エントリーフォーム最適化)では、「フォーム到達 → 入力完了」までの離脱を最小化するための施策を行います。

まず前提として、入力項目は“本当に必要なものだけ”に絞ること。

特に法人向けでよく見られる「会社名・部署名・電話番号・住所」などは、初回問い合わせ時には不要なケースも多いため、極力減らすことが重要です。

(会社によって必要な情報は異なるため、電話番号や会社名が必要なケースもあります。しかし、入力項目が増えれば増えるほど問い合わせは減るので、バランスを取る必要があります。)

次に、入力中のストレスを軽減するために、リアルタイムエラー表示・入力補助・フォーマット自動補完などの機能を設けましょう。

また、完了ページやサンクスメールに「返信タイミング」や「資料の見どころ」などを載せることで、安心感と期待感を高め、次のアクションにつなげる工夫も欠かせません。

施策③|CVRに直結するLPやサービスページの最適化(LPO)

LPO(ランディングページ最適化)は、CVの最終段階で“背中を押す”設計です。オウンドメディアから遷移した先のLPやサービス紹介ページが、ユーザーの不安を解消しきれていないと、離脱に繋がってしまいます。特にチェックすべきなのは、以下の3点です。

- ①ベネフィットが曖昧で、ユーザーの“未来像”が見えない

- ②証拠(事例・実績・第三者の声)が少なく、信頼性が薄い

- ③CTAがページ下部のみにしか存在せず、行動導線が乏しい。

特に、CTAはページ上部に設置していない場合は問い合わせを大きく機会損失しています。

なぜなら、読者が最後まで記事を読むのは1〜2割程度であり、CTA下部を見てもらいすらないことが多いからです。

しかし、言い換えると、ページ上部では離脱していない読者の母数が多いのでCTA上部に設置する施策は工数が少ない割に効果が大きいので、非常におすすめです。

まとめ

広告に頼らずに問い合わせを増やしたいなら、オウンドメディアは最強の選択肢です。

しかし「記事を書く」だけでは不十分です。

大切なのは、SEOで集めた流入を確実に問い合わせへ導く“接客導線”の設計です。

この記事で紹介したNY流フレームワークでは、「集客→回遊→誘導→CV」の全体構造を最適化し、さらにCTAやフォーム、LPのCVRを徹底改善することで、広告費ゼロでも“安定的に問い合わせが入る仕組み”を構築可能であることを解説しました。

まずは5つの基本設計から、自社メディアをCVの起点に変えていきましょう。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<