オウンドメディアのコンバージョン率を最大化するなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

こんにちは。NYマーケティング株式会社代表取締役の中川です。

挑発的なタイトルですが、読者を不快にさせたいわけではありません。それほどまでに、生成AIの登場がオウンドメディアのあり方を根本から変えている事実を強調したいのです。

ここ2〜3年も環境は変化してきましたが、検索順位やアクセス数だけに依存する戦略は、生成AIの普及で通用しなくなることは避けられません。成果を伸ばすためには、流入後のユーザーを適切に案内し行動を促す「接客設計」が必須です。

具体的には、記事間回遊や記事→LP遷移など細かいユーザーの行動データを計測・数値化し、ボトルネックを特定・改善するなどの施策がそれにあたります

当社の支援している企業様のケースでも、入口から出口までの全行動を可視化し設計することで、アクセス数が横ばいでもCVを増やせる仕組みを実現してきました。

- AI時代にオウンドメディア戦略が変わる理由

- 「入口・間・出口」を数値で管理し改善する方法

- CV最大化を実現するための接客設計と導線改善の実践策

また、この記事で解説したオウンドメディアの課題を解決するツールを、NYマーケティングでは提供しています。興味のある方は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

オウンドメディアのコンバージョン率を最大化するなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

順位やアクセス数だけを追っても、オウンドメディアでCVは生まれない

生成AIの登場とオウンドメディアの没落

生成AIの登場により、「順位やアクセス数だけを追っても、オウンドメディアでCVは生まれない」という現実は、以前から存在していたものの、さらに鮮明になりました。

もともと検索順位やPVは“入口”の指標に過ぎず、最終的な成果を左右するのは、訪問後にいかにCVへ導くかという接客導線の設計力でした。

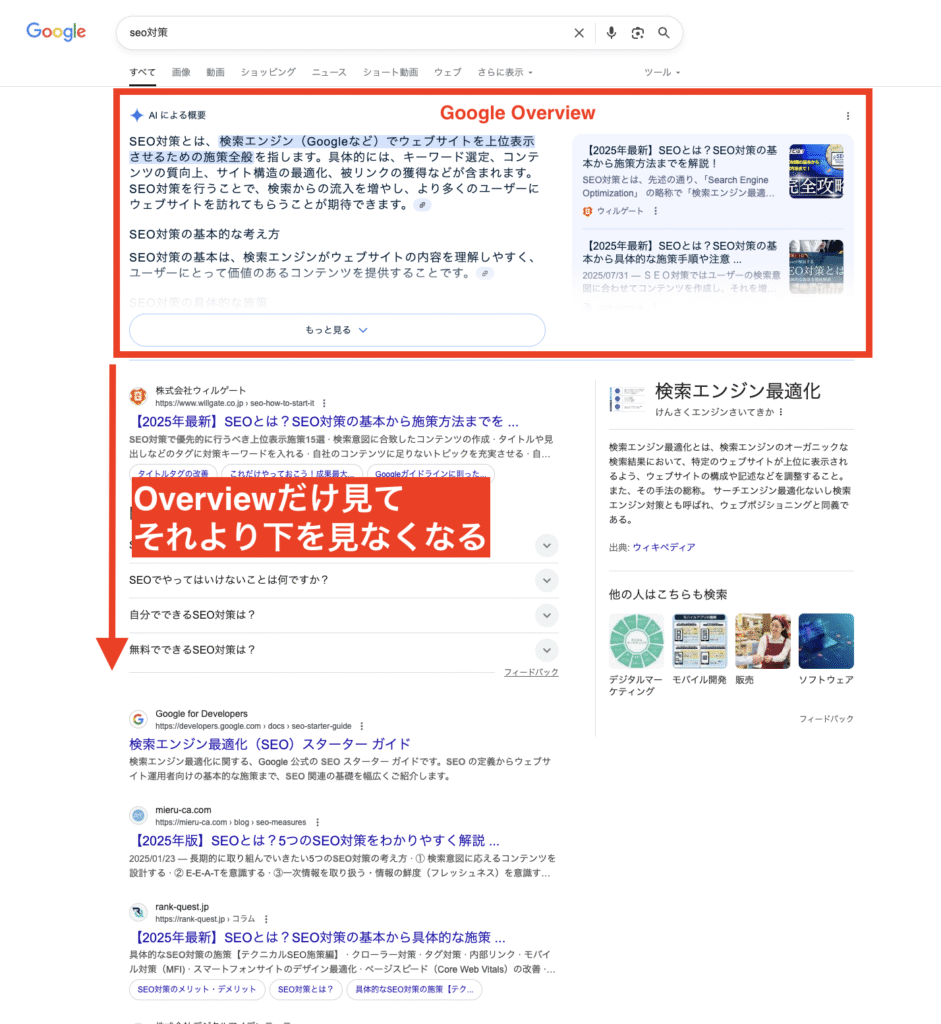

いま起きているのは、AIコンテンツの氾濫だけではありません。Google Overviewの登場により、検索結果からWebサイトへの流入総量が縮小するという構造的な変化が進行しています。

さらに、生成AIを搭載したチャット検索やアプリ内検索の利用が増え、従来ならGoogle経由で訪れていたユーザーの一部が、検索結果ページを経由せずに情報を完結(ゼロクリック検索)させるケースも増加しています。

その結果、たとえ従来と同じ順位を維持しても流入は増えにくく、アクセス数に依存した運用モデルは急速に限界を迎えつつあります。

この環境では、入口指標(順位・PV)ではなく、限られた訪問者をいかにCVへ導くかという接客導線の設計力が成果を分ける時代になっています。

オウンドメディアは「接客設計」でまだ勝てる

生成AI時代でも、正しい運営をすればオウンドメディアは成果を出せます。その鍵が「接客設計」です。

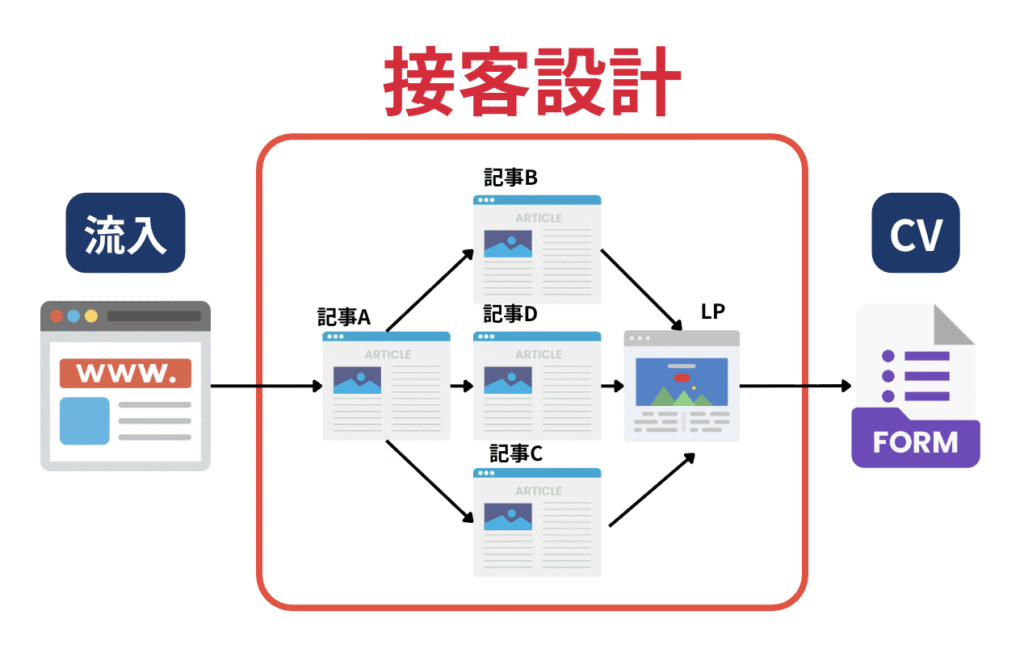

これは、サイト内でのユーザー行動を可視化し、意図的に案内する設計思想です。記事間回遊や記事からLPへの遷移といった“間”の動きを最適化することで、アクセスが減ってもCVRを向上させられます。

当社のクライアント様においても、接客設計を導入したメディアはアクセス減少時でも問い合わせ件数や成約率を維持・改善しています。

このように、接客設計はオウンドメディアで成果を上げるために欠かせない要素と言えるでしょう。

オウンドメディアの接客設計を極めるなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

王道オウンドメディア戦略の盲点3つを徹底指摘!

多くの企業が採用する「王道」と呼ばれるオウンドメディア戦略には、成果最大化を阻む3つの盲点があります。当社が多数のメディアを分析してきた中で共通して見られるポイントです。

- メディア全体の構造と役割設計が不十分

- 改善が記事単体に偏り、全体最適が欠落

- ユーザー行動の「入口」と「出口」だけに焦点を当てすぎ

これらを見落とすと、いくらアクセスが増えてもCVは伸びません。以下、それぞれの背景と改善方向を解説します。

課題①|メディア全体の構造把握不足で役割設計ができていない

記事単位の品質向上は重要ですが、サイト全体の構造を把握しないまま部分最適化を進めても限界があります。

どの記事が集客を担い、どこがナーチャリングを担い、どこからCVページへ誘導するのか、役割分担が曖昧だと、ユーザーは目的情報にたどり着けず離脱します。

当社の分析でも、記事やカテゴリの位置づけが整理されていないメディアは回遊率が低く、CV率も頭打ち。

役割を定義し全体マップを作成、内部リンクやCTAを計画的に配置することで回遊がスムーズになりCVRは改善します。

構造設計は一度きりではなく、新規記事や更新のたびに見直す必要があります。

課題②|記事単体の改善に偏り、全体最適が見落とされる

順位低下やアクセス減少があると、特定記事のリライトで対応するケースは多いです。

しかしこれを繰り返すと、改善の重心が記事単体に偏り、サイト全体の最適化が後回しになります。

オウンドメディアの成果は、個々の記事の足し算ではなく、記事同士の連携や遷移設計など「全体構造」で決まります。

集客記事ばかりを強化し、サービスページへの導線を弱いまま放置した結果、アクセスは増えてもCVは伸びず、その課題解決を目的に弊社へお問い合わせいただくケースもあります。

全体最適には、流入からCVまでの全体像を俯瞰し、ボトルネックを特定・優先順位をつけて改善することが必要です。

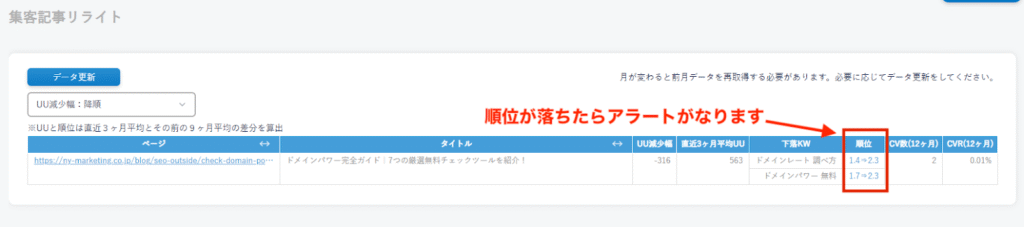

また、リライトにおいては、一定の基準を満たした記事を自動的に対象とすることを推奨しています。基準の例としては以下の通りです。

- 順位幅:ex. 5位〜10位

- クエリ表示回数:ex. 200imp以上

なお、弊社では独自開発ツール「NY SEO」を活用し、リライト対象記事の分析を行っています。上記基準を満たしたURLのリストアップはもちろん、順位が下落した記事へのアラート機能も実装しております。

弊社のノウハウを凝縮した「NY SEO」については販売も行っております。ご興味のある方は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

リライトの効率化をしてみたい方は

>>こちらから問い合わせてみる<<

課題③|「入口」と「出口」ばかりを重視しすぎている

多くの運営では、集客記事の流入数(入口)とCVページの成果(出口)ばかりをKPIに設定します。

しかし、その間にあるユーザー行動を軽視すると、大きな伸びしろを失います。

当社の分析では、CVページ到達前に複数の記事や中間ページを経由するケースが多いにもかかわらず、その経路が計測されていない事例が多数。

結果、途中ページでの離脱が多発しても気づけず、改善が遅れることになります。

「間」の行動設計を最適化すれば、ユーザーは自然な流れでサービスページやLPに到達します。

回遊経路を可視化し、離脱率の高いページを改善、関連記事やCTAの配置最適化が有効です。

「入口」「出口」だけでなく「間」の設計が成功のカギ

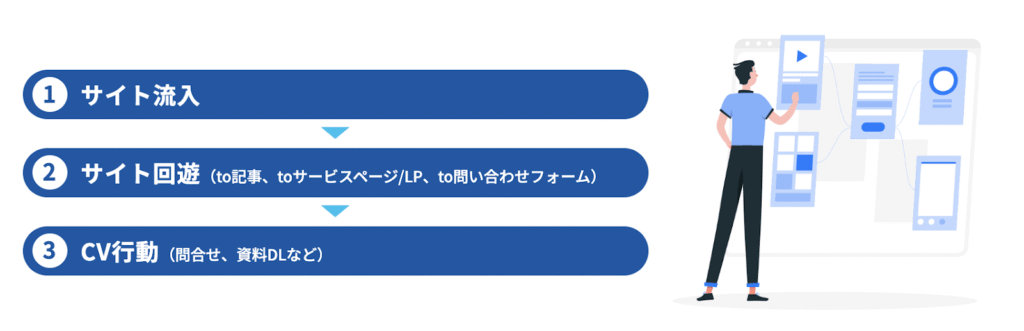

オウンドメディア運用では、これまで多くの企業がGoogleやYahoo!からの記事への流入数、つまり「入口」と、最終的な問い合わせや資料ダウンロードといった「出口」のコンバージョン数にのみ注目してきました。

しかし、それだけではユーザーがメディア内でどのように行動しているのか、いわゆる「間」の動きが十分に把握できず、潜在的なコンバージョン機会を見逃している可能性があります。

重要なのは、ユーザーが記事に訪問してから最終的なコンバージョンに至るまでの回遊や遷移を詳細に追跡し、最適化することです。

これこそが、コンバージョン最大化の鍵となります。

注目すべきは次の3点です。

- ユーザー行動を改善し、サイト内体験を最適化できる

- 離脱行動がGoogleの評価を下げる要因になり得る

- 「間」の最適化がCVR向上に直結する

理由①|ユーザー行動を改善し、サイト内体験を最適化できる

オウンドメディアの目的は、記事に訪問したユーザーを最大限コンバージョンへつなげることです。しかし、多くのユーザーは1記事だけを閲覧して離脱する傾向があります。

この課題を克服するには、例えば「A記事からB記事へ移動し、LPやサービスページへ遷移し、最終的に問い合わせフォームへ到達する」といった多様な行動パターンを把握し、その全てを最適化する必要があります。

具体的には、記事間回遊率や記事からサービスページ・LPへの遷移率など、コンバージョンパス上の各ポイントをKPIとして設定・計測します。これにより、どの記事がどのようなユーザー行動を促しているのか、あるいは阻害しているのかを可視化できます。

実際、メディア内を活発に回遊するユーザーは、そうでないユーザーよりもコンバージョンしやすく、問い合わせの質も高い傾向にあります。これを促進するためには、記事内に適切な内部リンクを設置する施策が有効です。

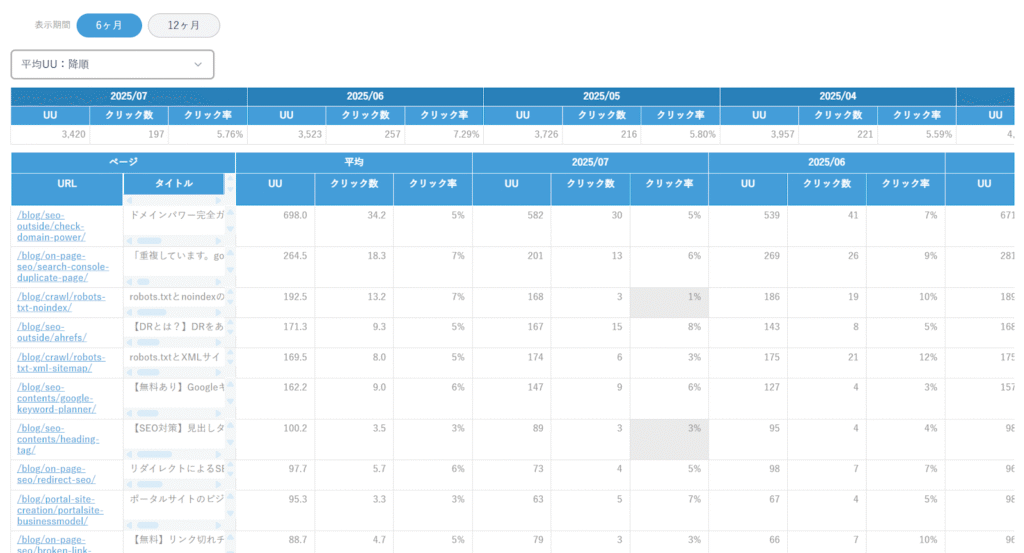

当社の自社開発ツール(NY SEO)では、各記事が獲得した以下の指標を月ごとに確認でき、これらの数値をKPIとして継続的に改善できます。

- ユニークユーザー(UU)数

- 記事内のCTA(Call To Action)クリック数

- クリック率

オウンドメディアのコンバージョン率を最大化するなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

理由②|離脱行動はGoogleの評価を下げる原因になる

ユーザーが訪問直後に離脱する行動は、コンバージョン獲得効率を下げるだけでなく、サイト全体の評価に影響する可能性があります。

公式に「離脱がGoogle評価を下げる」と明言されているわけではありませんが、記事単体の流入数のみを追うのではなく、メディア全体のコンバージョン向上を目指した数値管理の重要性は強調されています。

記事を読んだユーザーが企業やサービスを認知せず離脱してしまえば、オウンドメディアの本来の目的は達成できません。情報提供に留まらず、次の行動へ誘導することで質の高いサイト体験を提供し、結果的に検索エンジンからの評価向上にもつながります。

理由③|「間」の最適化がCVR向上に直結する

記事からサービスページやLPへの遷移率向上は、コンバージョンレート(CVR)改善において最も大きな効果を持つ施策の一つです。記事を閲覧したユーザーが企業のサービスを認知し、ニーズと一致すれば、問い合わせや資料ダウンロードへと自然に結びつきます。

この最適化はシンプルでありながら効果的です。記事中にサービスページへ誘導するボタンやバナー、テキストリンクを設置し、そのクリック率を改善します。

実際、あるクライアントでは記事内ボタンのクリック率を3〜4倍に改善した結果、メディア経由の問い合わせ数が2倍になった事例があります。

今後は、どの記事からどのサービスページへ誘導するか、ボタンの最適な配置や訴求文言などを詳細にチューニングすることで、さらに2倍、3倍とコンバージョン数を増加させることも可能です。徹底した「間」の数値管理と改善こそが、コンバージョン最大化の鍵なのです。

ユーザー行動の最適化には「接客設計」が不可欠

オウンドメディアでCVを最大化するには、ユーザーがサイト内でどう動くかをあらかじめ設計し、その行動を意図的に誘導する「接客設計」が欠かせません。

これは、店舗のスタッフが来店客を適切に案内するのと同じ発想で、記事やページを使ってユーザーを目的の地点まで導く仕組みです。

接客設計を強化するためには、特に次の3つの施策が効果的です。

- 記事内の内部リンクを最適化し、自然な回遊を促す

- LPやサービスページまでの導線を最短距離で設計する

- CTAやバナーなどのクリエイティブを改善する

施策①|記事内の内部リンクを最適化し、自然な回遊を促す

内部リンクは、ユーザーを次のページへと誘導する“道しるべ”です。リンクが不自然だったり、関連性の低いページに飛ばしてしまうと、ユーザーは興味を失い離脱します。

当社が把握している限り、回遊率の高い記事は内部リンクの配置や文脈が自然で、かつリンク先の情報価値が高い傾向にありました。

改善のポイントは、関連性の高い記事を選び、本文の流れを妨げない形でリンクを挿入すること。また、リンクテキストは内容を的確に表現し、クリック後の期待値と実際の内容が一致するようにします。

さらに、メディア全体で内部リンクの抜け漏れがないかを確認することも非常に重要です。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

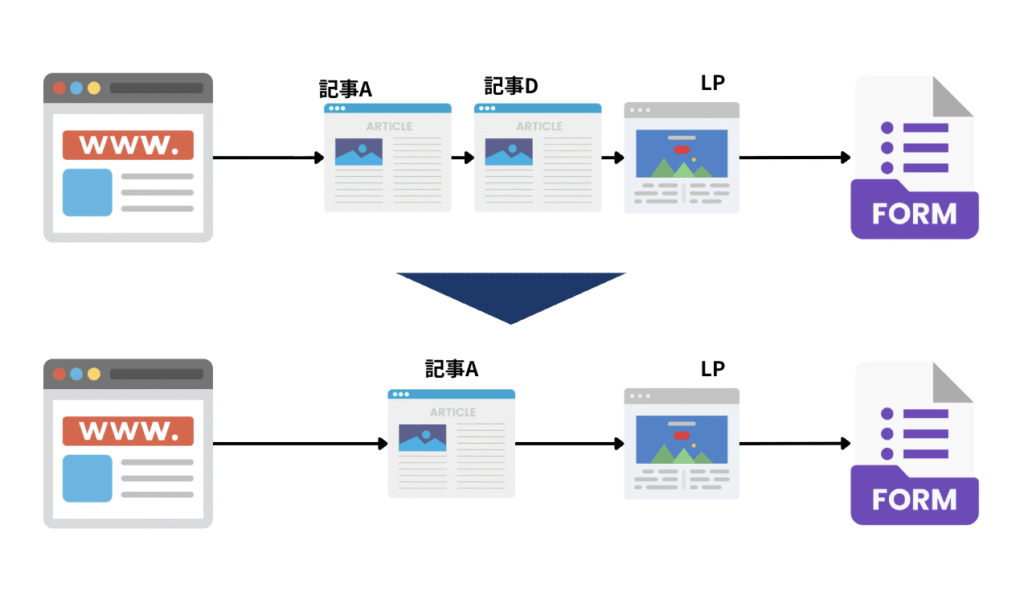

施策②|LPやサービスページまでの導線を最短距離で設計する

ユーザーがサービスの詳細や申込みページにたどり着くまでの経路が長すぎると、途中で離脱する確率が高まります。

CVを増やすためには、必要な情報を過不足なく提供しつつ、目的ページまでの導線をできる限り短く設計することが重要です。

当社の支援事例では、記事からLPへの導線が2〜3ページを経由していた構造を、1ページ以内に短縮したことで、CVRが顕著に上昇しました。

導線短縮の方法としては、記事本文内に直接LPリンクを配置する、ページ上部に固定CTAを設置する、記事末尾で関連性の高いLPを明確に案内するなどが効果的です。

また、導線を短くする際には、途中ページを単純に削除するのではなく、そのページに掲載されていた重要情報をLPや記事内に統合することが欠かせません。

情報の抜け落ちを防ぎつつ、ユーザーの移動距離を減らすことで、離脱を抑えながらコンバージョンに直結する動線を作ることができます。

施策③|CTAやバナーなどのクリエイティブを改善する

CTAやバナーは、ユーザーを次の行動へ誘導するための最終的なトリガーです。しかし、配置やデザイン、メッセージが最適化されていない場合、せっかく興味を持ったユーザーも行動に移しません。

当社の改善事例では、以下のポイントを調整することでクリック率が向上しました。

| 施策項目 | 内容 |

|---|---|

| 配置の見直し | 記事冒頭、本文中、末尾など複数箇所にCTAを配置し、反応が高い位置をテスト |

| メッセージの最適化 | 「資料請求」「お問い合わせ」などの一般的表現ではなく、ユーザーの利益やベネフィットを具体的に伝える文言へ変更 |

| デザイン改善 | 背景色、ボタンサイズ、余白の使い方を見直し、視認性を向上 |

また、バナーやCTAの変更は一度きりで終わらせず、定期的にA/Bテストを行うことが重要です。データをもとに最適な組み合わせを探し続けることで、クリック率とCVRの両方を継続的に改善できます。

CVを最大化するためのオウンドメディア数値管理5つのコツ

オウンドメディアでコンバージョンを安定的かつ継続的に増やすには、感覚や経験に頼らず、数値に基づいた改善の仕組みが不可欠です。

当社では、以下5つの視点で数値を管理することで、CV最大化を実現しています。

- メディア全体を俯瞰したKPI設計を行う

- 成果が出る記事・出ない記事を定量的に特定する

- 数値の異常を事前に察知して先手を打つ

- 記事同士の内部リンク構造を可視化・分析する

- 改善を支援する可視化ツールを導入する

コツ①|メディア全体を俯瞰したKPI設計を行う

記事単体ではなくサイト全体のパフォーマンスを把握するため、KPIは俯瞰的に設計します。

PVや順位だけでなく、記事間回遊率・記事からLPへの遷移率・LP→CV率といった各段階の数値を設定します。

全体を分解して数値管理することで、どの段階にボトルネックがあるのかを正確に特定できます。その結果、最小限のリソースで最大の効果を出す改善施策の優先順位をつけやすくなります。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

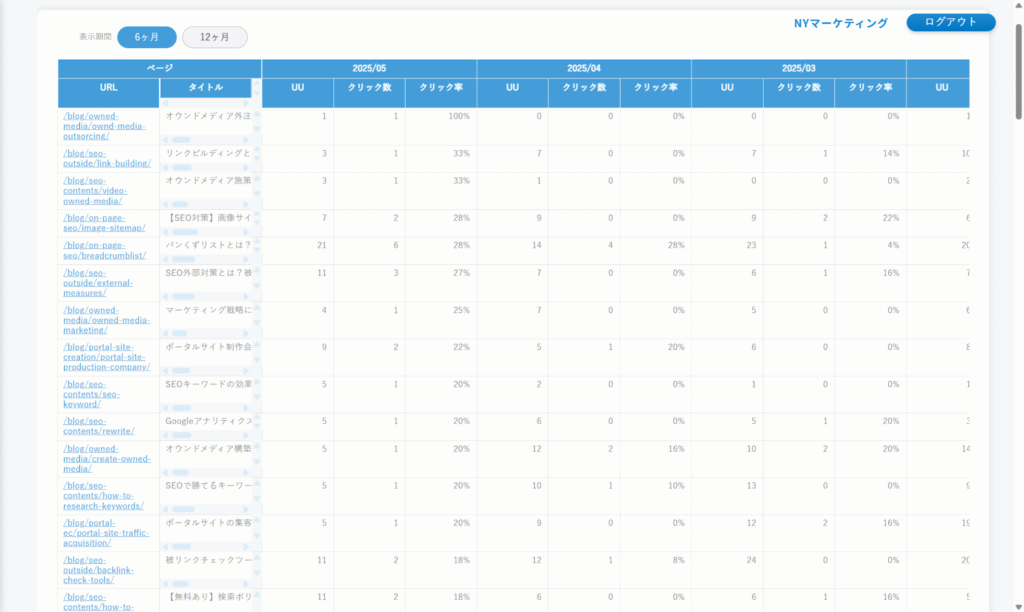

コツ②|成果が出る記事・出ない記事を定量的に特定する

記事ごとの成果はPVや順位だけでは判断できません。当社では、記事からLPへの遷移率や記事経由CV数を計測し、CVへの貢献度を定量的に評価します。

これにより、PVは少なくてもCVに直結する「隠れた優良記事」や、逆にPVは多いのにCV貢献度が低い記事を特定可能になります。

優良記事は強化し、貢献度の低い記事は内部リンクやCTAを改善して成果を底上げします。この分析は、感覚や経験則による判断ミスを防ぎ、改善投資の配分を最適化します。

実際に弊社では、記事ごとにクリック数やUUをページ単位で洗い出し、可視化できるダッシュボードを構築することで、クライアント様への支援を行っています。

コツ③|数値の異常を事前に察知して先手を打つ

CVが目に見えて減少してから対処するのでは手遅れになる場合があります。重要なのは、CV低下の前段階での異常を察知し、早期に改善することです。

当社では、記事間回遊率や記事→LP遷移率など、CV直前の指標を定点観測。これらが数ポイント低下した段階でアラートを出し、内部リンクやCTA配置、コンテンツ内容を即座に調整します。

こうすることでCV減少が本格化する前に改善ができ、成果の落ち込みを最小限に抑えられます。

これらをツールとして実現したのが『NYSEO』です。ぜひ、気になる方はお問い合わせください。

オウンドメディアのコンバージョン率を最大化するなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

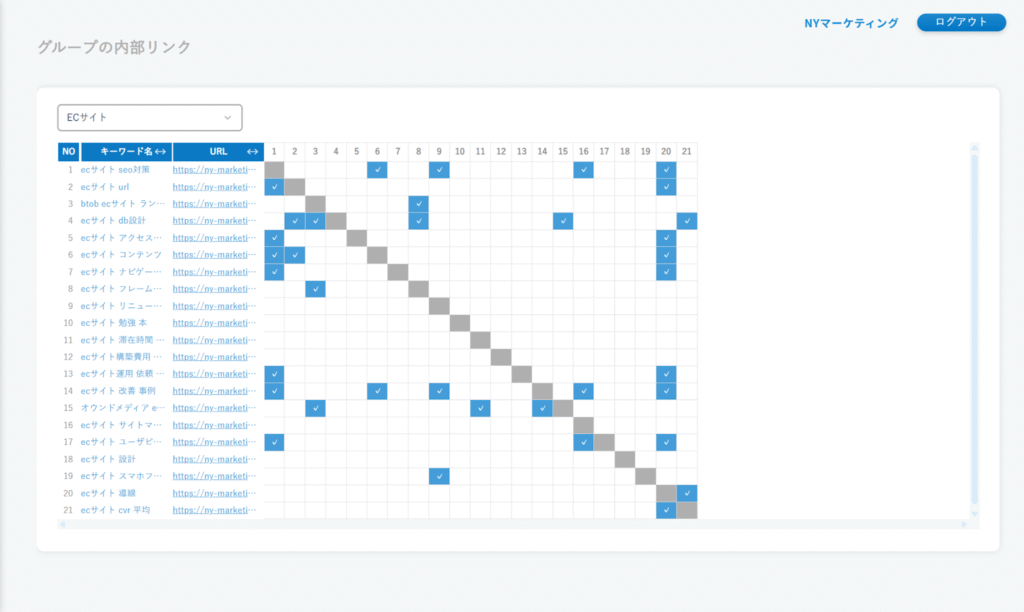

コツ④|記事同士の内部リンク構造を可視化・分析する

内部リンクはユーザー回遊とSEO評価の両面に影響します。しかし、多くのメディアではリンク設置が場当たり的で、全体構造として最適化されていません。

当社では、記事同士の内部リンク構造を可視化し、孤立している記事やリンク集中ページを一目で把握します(以下画像を参照)。

孤立記事には関連性の高いリンクを追加し、重要記事には複数経路からアクセスできるよう設計します。

これによりSEO効果だけでなく、ユーザーが必要な情報へたどり着きやすい環境を作り、回遊率とCVRを同時に高められます。

コツ⑤|改善を支援する可視化ツールを導入する

膨大な記事数と多様な指標を手作業で管理するのは非効率です。精度の高い分析と迅速な改善には、可視化ツールの導入が有効です。

当社開発のツールでは、記事間回遊率・記事からLPへの遷移率・LP→CVRを一元管理し、異常検知や改善候補の提示も可能。

これにより、数値低下に即応でき、改善サイクルを加速できます。データの可視化は意思決定を早め、成果向上を継続的に実現します。

オウンドメディアのコンバージョン率を最大化するなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<

AI時代のオウンドメディア運用で成果を出すための投資姿勢

検索環境の急変により、オウンドメディア運用の前提は大きく変わっています。

生成AIの台頭で検索流入減少のリスクが高まる今、企業は中長期的な視点での投資が必要です。

当社では以下の3つを重視しています。

- AIによる検索流入減少に備え、複数チャネル戦略をとる

- SEOは即効性よりも中長期的な投資視点で取り組む

- 流入後の「接客設計」が勝敗を分ける

姿勢①|AIによる検索流入減少に備え、複数チャネル戦略をとる

生成AIの普及により、従来の検索結果依存型集客は難しくなる可能性があります。SNS・メールマーケティング・YouTubeなど複数チャネルを組み合わせ、相互補完する流入基盤を作ることが重要です。

チャネルごとにユーザー属性や意図が異なるため、それぞれに最適化したコンテンツ・導線設計が競争力になります。

姿勢②|SEOは即効性よりも中長期的な投資視点で取り組む

SEOは短期間で劇的な成果を求める施策ではありません。特にオウンドメディアは記事制作から評価反映まで時間がかかります。

アクセスや順位だけでなく、回遊率や記事→LP遷移率といった中間指標を継続改善することで、アルゴリズム変動や外部環境の変化にも強い運営が可能になります。

姿勢③|流入後の「接客設計」が勝敗を分ける

今後は「集客量」より「流入後の行動設計」が成果を左右します。訪問経路やユーザー属性に応じた接客設計により、初回訪問者には事例記事、比較検討層にはLP直行など、行動誘導を最適化します。

当社の支援でも、この設計を強化することで流入数横ばいでもCVRを大幅に引き上げられました。

オウンドメディアの行動改善なら「NYSEO」の導入が最適解

オウンドメディアの成果を安定的に伸ばすには、記事単体ではなくメディア全体の数値を管理し、「入口・間・出口」を一貫して最適化する仕組みが必要です。

当社提供の『NYSEO』は、記事間回遊率・記事→LP遷移率・LP→CVRなどコンバージョンまでの全行動データを可視化。異常検知と改善提案により、CV低下前に施策を打てるツールになります。

アクセスが減少してもCVを維持・向上させる仕組みを、効率的かつ高精度に運用できます。現場のSEOコンサルタント視点で設計されており、分析だけでなく改善実行までサポートします。

数値に基づいた行動改善を本格的に行いたい企業にとって、『NYSEO』は最適な選択肢です。ぜひ、気になる方はお問い合わせください。

オウンドメディアの数値改善をしたいなら

>>NY SEOについて詳しく知るべき<<