コンテンツSEOで結果を出すには、「とりあえず記事を書く」だけでは足りません。検索されるテーマを見極める戦略、記事を効率よく仕上げる実行、公開後に改善して伸ばしていく仕組み——この3つを支えるのがツールです。

たとえば、需要のあるキーワードを探すツールや、記事の順位やアクセス数を追える分析ツール、読者の動きをチェックして改善点を見つける行動解析ツールなど。

うまく活用すれば、闇雲に記事を書くよりも何倍も早く成果に近づけます。この記事では「戦略・実行・改善」の流れに沿って、コンテンツSEOに役立つおすすめツールを紹介していきます。

| 種類・活用タイミング | ツール名 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ① キーワード調査・検索意図分析 | ラッコキーワード | サジェスト取得/関連キーワード抽出・検索意図把握・見出し設計支援(有料版で検索ボリューム取得も可) |

Google キーワードプランナー | 検索ボリューム・競合性等の定量指標取得(Google広告アカウント要) | |

Ubersuggest | キーワード候補/検索ボリューム/CPC/SEO難易度/競合流入キーワード分析/サイト監査・コンテンツアイデア生成 | |

Ahrefs / Semrush  | 高精度なキーワード調査+競合分析(上位ページ・被リンク・キーワード難易度など) | |

| ② 競合分析 | Ahrefs / Semrush  | 競合サイトの上位コンテンツ/被リンク解析・流入軸の把握 |

SimilarWeb | 流入経路・ユーザー属性・参照元チャネルなどの解析 | |

SEO META in 1 CLICK | ページのメタ情報を即確認(title/description/canonicalなど) | |

| ③ コンテンツ設計・作成補助 | ChatGPT | 構成ドラフト作成・リライト補助・アイデア出し |

SEO記事構成シート | 構成テンプレートとして設計支援(手動活用) | |

| ④ コンテンツ品質チェック | CopyContentDetector | コピペチェック・オリジナリティ確認 |

文賢 | 表記ゆれ/誤字脱字チェック・校正支援 | |

| ⑤ 効果測定・改善分析 | Google サーチコンソール | 検索パフォーマンス・クリック/インプレッション/順位などの分析 |

Google アナリティクス | 流入・ユーザー行動・コンバージョンの分析 | |

| NY SEO | オウンドメディアのユーザー行動管理(詳細不明) | |

GRC | 検索順位の定点チェック | |

Microsoft Clarity | ヒートマップ・ユーザー行動録画でUX確認 |

コンテンツSEOの成果を本気で伸ばしたいなら、ぜひ注目してほしいのが自社開発の「NY SEO」。ただ記事を書いて流入を稼ぐだけじゃなく、その先の「どれくらい読まれて、クリックされ、成果につながっているか」までをしっかり見える化してくれます。

特に高品質なコンテンツを投稿した後、その効果を測定し、改善ポイントを瞬時に抽出できるのが最大の強み。

コンテンツSEOで“伸び悩んでいる”と思ったら、まずは「NY SEO」で効果測定と改善分析を強化してみませんか?このツールがあれば、次の一手がすぐ見つかります。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

コンテンツSEOに生成AIのツールを使う点についてのNYマーケティングの見解

生成AIの登場によって、コンテンツSEOの制作現場は大きな変化を迎えています。NYマーケティングでも自社メディアで検証を重ねた結果、「正しく使えば効果的、ただし丸投げはリスク大」という立場を取っています。

AIの強みはスピードと効率ですが、それを成果につなげるには人間の知見と掛け合わせることが不可欠です。ここでは、活用すべきケースと避けるべきケースを整理し、短期的な効果と長期的なリスクの両面から見解を示します。

- 見解①|テーマに精通しているディレクターがいる場合は効果的

- 見解②|「1本1万円で作れる」営業提案は品質・持続性のリスク大

- 見解③|AI丸投げ制作は短期的に結果が出ても、アルゴリズム更新で順位下落リスクあり

見解①|テーマに精通しているディレクターがいる場合は効果的

AIの出力は便利である一方、内容に誤りや薄さが混じることも少なくありません。そこで重要になるのが、テーマに精通したディレクターの存在です。

多くの企業がディレクターやプロジェクトマネージャー(PM)を置かずにライターに直接記事制作を発注している中で、NYマーケティングではSEOディレクターは強く必要だと考えています。

なぜなら、生成AIを活用する場合は、特にライターごとにアウトプットの品質にばらつきが生じるため、ディレクターがSEO観点と文章の分かりやすさの両面からチェックし、品質を統一することで、サイト全体の統一感を保てるからです。

その際に、テーマに精通しているSEOディレクターであれば、生成AIの弱点を補える強力なパートナーとなります。

見解②|「1本1万円で作れる」営業提案は品質・持続性のリスク大

近年、「AIで記事を格安に量産できます」という営業提案を耳にする機会が増えました。しかし、低価格には必ず裏があります。安価に仕上げた記事は、検索エンジンの評価基準を満たせず、アルゴリズム更新のタイミングで一気に順位を失うリスクが高いのです。

価格だけで判断せず、長期的に戦える品質基準を満たすことが、SEO投資の本質です。NYマーケティングとしても、持続的に成果を出すには「安かろう悪かろう」を避けるべきだと強調します。

弊社としては、中途半端な投資ではなく、まとまった予算を確保し、思い切って投資することを推奨します。フリーランスであっても、銀行などから借り入れをしてでも、将来の新規顧客獲得のための仕組みに投資すべきです。

見解③|AI丸投げ制作は短期的に結果が出ても、アルゴリズム更新で順位下落リスクあり

AIに記事制作を丸ごと任せると、一時的には検索順位が上昇することもあります。しかし、中長期的にはGoogleのアップデートで評価が落ちる可能性が非常に高いのが現実です。

理由は、AIの文章には独自性や専門性、信頼性の担保が欠けやすいため。持続的に成果を得るには、構成設計・ファクトチェック・校正など、人間が関与して品質を保証するプロセスが不可欠です。

そのため、AI丸投げではなく、リライトを踏まえたコンテンツ作成を考えないと順位下落リスクが高いです。

弊社のNY SEOでは、サーチコンソールから一定の条件のもと、リライト候補を一覧で表示することが可能なので、AIライティング後のブラッシュアップすべき記事も一元管理できます。

NYマーケティングでは「AIを便利なアシスタントとして使うが、最終的な品質責任は人間が持つ」ことを推奨しています。

コンテンツSEOに使えるおすすめのツール

コンテンツSEOは「調べる→方針を決める→作る→直す」の流れで成果が決まります。だからこそ、段階ごとに役割がはっきりしたツールを持つことが重要です。

調査では検索需要や競合の強さを確認し、分析では狙う切り口を絞り、制作では構成づくりと品質チェックを効率化、改善では公開後の順位やユーザー行動を見て次の打ち手を決めます。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

- 種類①|キーワード調査・検索意図分析ツール

- 種類②|コンテンツSEOの競合分析に使えるツール

- 種類③|コンテンツ設計・作成の補助となるツール

- 種類④|コンテンツ品質チェックに使えるツール

- 種類⑤|コンテンツSEOにおける効果測定・改善分析ツール

選ぶ基準は、データの信頼性、使いやすさ、費用対効果、出力の再利用のしやすさ、そして自分たちの作業手順と合うかどうか。まずは「キーワード調査・検索意図分析」で土台を固めましょう。

種類①|キーワード調査・検索意図分析ツール

良い記事は、良い仮説から生まれます。まずはサジェストや関連語で「読者が何を、どんな言い方で探すのか」を広く集め、その後に検索ボリュームや競合の強さ、上位ページの傾向を合わせて「どの切り口で書くか」を決めます。

単一ツールだけだと抜けが出やすいので、サジェスト系+公式ボリューム+競合が取れているキーワードの三点で確認するのが基本です。

- ラッコキーワード(サジェスト取得・関連キーワード抽出)

- Googleキーワードプランナー(検索ボリューム・競合性)

- Ubersuggest(キーワード候補+競合流入キーワード)

- Ahrefs / Semrush(キーワード調査+競合分析)

さらに実際の検索結果を見て、比較・レビュー・やり方など“意図の型”を把握し、見出しに落とし込むとブレません。以降の制作や改善の精度は、この最初の調査の質でほぼ決まります。

1. ラッコキーワード(サジェスト取得・関連キーワード抽出)

ラッコキーワードは、入力した言葉からサジェストや関連語を一括で取得できる便利なツールです。たとえば「SEO」と入れると「SEOとは」「SEOやり方」「SEO比較」などが出てきます。

こうした言葉を拾って仕分けすれば、記事の構成が作りやすくなります。無料版でも十分ですが、取得回数や出力量に制限があります。有料版にすると上限が増え、大量のデータを扱うときに便利です。

2. Googleキーワードプランナー(検索ボリューム・競合性)

Googleキーワードプランナーは、Google公式のツールで、キーワードごとの月間検索数や競合の強さを調べられます。本来は広告用ですが、SEOの指標としても役立ちます。たとえば関連語を入れて「検索数が多いか少ないか」「競合が強いか弱いか」を確認できます。

アカウントによっては数値が幅表示になりますが、相対的な比較には十分です。これを使って「大きなテーマを押さえつつ、小さくても狙う価値のある語を拾う」という判断ができます。

3. Ubersuggest(キーワード候補+競合流入キーワード)

Ubersuggestは、自分の狙いたいキーワードの検索数や難易度を調べるのに加え、競合サイトがどんなキーワードで集客しているかも見られます。実際には「関連キーワードを抽出 → 競合をチェック → 自分がまだ書いていないテーマを探す」といった使い方が有効です。

無料版は検索回数などに制限があるため、記事をたくさん作る場合は有料版のほうが便利です。数値は参考程度にし、ほかのツールと照らし合わせるとより精度が高まります。

4. Ahrefs / Semrush(キーワード調査+競合分析)

AhrefsやSemrushは、世界的に使われている本格的なSEOツールです。キーワード調査だけでなく、被リンクや競合サイトの分析までまとめてできます。

たとえば「難易度の高いキーワードかどうか」「競合がどんな記事で集客しているか」「自社が狙っていないけど競合が取れているキーワードは何か」などを調べられます。

料金は高めですが、調査の精度が上がり、効率もよくなるため、特にチームで使う場合に大きな効果があります。

種類②|コンテンツSEOの競合分析に使えるツール

コンテンツSEOで上位表示を狙うなら、競合分析は欠かせません。検索結果の1ページ目に並ぶ記事は、Googleが「検索意図をよく満たしている」と評価したものです。つまり、それらを調べることで「何が評価されているか」「自社の記事に足りない要素は何か」が見えてきます。

- Ahrefs / Semrush(競合サイトの上位ページ・被リンク分析)

- SimilarWeb(流入経路・ユーザー属性)

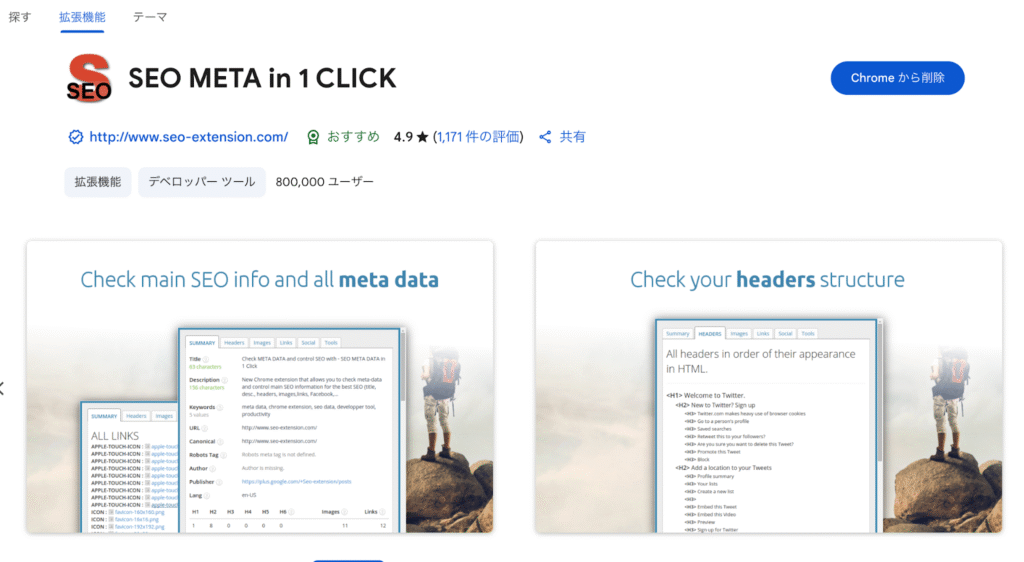

- SEO META in 1 CLICK(メタ情報の確認)

分析すべきポイントは主に3つです。

- ①記事の構造(どんな見出しで展開しているか)

- ②被リンク状況(どんなサイトから評価を受けているか)

- ③流入経路やユーザー属性(誰にどんな導線で読まれているか)

これらを押さえれば、自社コンテンツの改善方針を具体的に描けます。以下では、競合分析に役立つ3つのツールを紹介します。

1. Ahrefs / Semrush(競合サイトの上位ページ・被リンク分析)

| Ahrefs | Semurush |

前述したように、AhrefsやSemrushは、世界中で利用されている定番SEOツール。

キーワード調査のみならず、競合サイトの上位ページがどんなキーワードで流入しているか、どの外部サイトからリンクを獲得しているかも詳細に調べられます。

例えば「競合が獲得している被リンクがどんなジャンルのサイトから来ているか」を見ると、自社でも狙うべきリンク獲得先の方向性が見えてきます。

また、上位ページの構成を把握すれば、自社記事に不足しているセクションや情報を補強できます。

コンテンツの質だけでなく外部対策の戦略立案にも役立つため、本格的なSEO施策を進めるなら導入を検討すべきツールです。

2. SimilarWeb(流入経路・ユーザー属性)

SimilarWebは、競合サイト全体のトラフィックデータを把握できるツールです。「検索からの流入が多いのか」「SNS経由が強いのか」「どの国や地域のユーザーに読まれているか」といった情報を確認できます。

「自社が狙っていない集客経路があるのでは?」といった気づきが得られ、戦略の幅を広げられます。

また、ユーザー属性(年齢層や興味関心分野など)も分析できるため、記事の切り口や訴求のトーンをターゲット層に合わせて最適化するのに役立ちます。競合の流入経路を知ることは「SEO以外の施策との掛け合わせ」も考えるうえで重要です。

3. SEO META in 1 CLICK(メタ情報の確認)

SEO META in 1 CLICKは、競合ページの基本的なSEO情報を一目で確認できるChrome拡張機能です。ページのタイトル、メタディスクリプション、見出し(H1〜H6)の構造、文字数などを瞬時にチェックできます。

記事を開いてソースを読み解く手間がなく、複数の競合ページを比較するときに非常に便利です。

例えば「競合はタイトルにどのようにキーワードを組み込んでいるか」「見出しの流れはユーザーの検索意図に沿っているか」などを簡単に確認できるため、構成作りやタイトル設計の参考になります。初心者でも扱いやすく、まず導入すべき基本ツールといえるでしょう。

種類③|コンテンツ設計・作成の補助となるツール

記事制作の現場では「ゼロから考える」時間を減らし、構成や文章の精度を高める工夫が求められます。

その際に役立つのが、構成案作成や執筆を効率化するツールです。特に生成AIを使えば、アイデア出しや文章のたたき台づくりが短時間でできるようになります。

ただし、AIの出力はそのままでは誤情報や不自然さを含む場合が多いため、人間が必ず監修・修正することが前提です。重要なのは「AIに適切な指示(プロンプト)を出す力」と「SEOやテーマを理解した人間が仕上げる力」の組み合わせ。

効率化と品質担保を両立できます。以下では、代表的なツールを2つ紹介します。

- ChatGPT(構成ドラフト・リライト補助)

- SEO記事構成シート(テンプレート活用)

1. ChatGPT(構成ドラフト・リライト補助)

ChatGPTは、記事の構成案を出したり文章のドラフトを生成したりできる強力な補助ツールです。たとえば「キーワード×検索意図」を入力して構成を作らせると、短時間で複数の見出しパターンを比較できます。

また、既存記事のリライト案や言い回しの改善にも役立ちます。

ただし重要なのはプロンプト設計です。曖昧な指示では凡庸な出力しか得られないため、「検索意図を満たすこと」「競合との差別化」「専門性を担保」といった条件を具体的に伝える必要があります。

そしてAIの提案を鵜呑みにせず、必ず人間が監修し、事実確認や表現の調整を行うことで、はじめて実務レベルの品質が担保されます。

2. SEO記事構成シート(テンプレート活用)

SEO記事は「キーワード」「検索意図」「見出し構成」「内部リンク」「メタ情報」など、押さえるべき要素が多く存在します。そこで役立つのがSEO記事構成シートのテンプレートを作っておきましょう。

たとえば「狙うキーワード」「検索意図」「競合記事の見出し」「自社記事に入れるべき差別化要素」を記録していくと、完成記事の質が安定します。チームで共有すればディレクター・ライター間の認識ずれも減り、作業効率も向上します。

以下は、NYマーケティング株式会社が提供する「SEOに強い記事を作るための構成シート」です。記事構成フォーマットが自社に無い方はご活用ください。

>>SEOに強い記事を作るための構成シートをダウンロードする

種類④|コンテンツ品質チェックに使えるツール

どれだけ内容が充実していても、公開前に品質チェックを怠ると信頼性を損ない、検索順位にも悪影響を及ぼします。

特にSEOでは「オリジナリティ」と「読みやすさ」が重視されるため、文章の重複や誤字脱字を防ぐことが重要です。

品質チェック用のツールを活用すれば、人的な確認だけでは見落としやすい問題点を効率的に洗い出すことができます。ここでは、代表的な2つのツールを紹介します。

- CopyContentDetector(コピペチェック)

- 文賢(表記ゆれ・誤字脱字チェック)

1. CopyContentDetector(コピペチェック)

CopyContentDetectorは、文章のコピペチェックに特化したツールです。他サイトと文章がどの程度一致しているかを自動で判定し、オリジナリティを守るための指標を提供してくれます。

SEOにおいて重複コンテンツは評価を下げる大きな要因になるため、記事を公開する前にチェックしておくことは必須です。

特に外部ライターに執筆を依頼した場合や、AIを活用して文章を生成した場合には、知らず知らずのうちに既存記事と似た表現になっているケースが少なくありません。

CopyContentDetectorを使えば、リスクを事前に回避し、独自性の高いコンテンツを提供できます。

2. 文賢(表記ゆれ・誤字脱字チェック)

文賢は、株式会社ウェブライダーが提供している文章をより正確かつ読みやすくするためのチェックツールです。

ひらがな・漢字の表記揺れや誤字脱字、不自然な言い回しを検出し、修正案を提示してくれます。

読者にとってストレスのない文章を作れるだけでなく、専門的な記事でも「読みやすさ」と「信頼感」を両立できます。

SEOの観点からも、ユーザーがスムーズに理解できる記事は滞在時間や回遊率の向上につながり、結果的に評価アップに貢献します。

特にチームで記事を制作する場合、文賢を導入することで統一感のあるコンテンツを維持できるのが大きなメリットです。

種類⑤|コンテンツSEOにおける効果測定・改善分析ツール

記事を公開したら終わりではなく、そこからが本当のスタートです。検索順位や流入数、ユーザーの行動データを追跡し、改善サイクルを回すことではじめて安定した成果が得られます。

そのために欠かせないのが効果測定・改善分析のツール群です。ここでは、代表的な5つのツールを紹介し、それぞれの役割と活用方法を解説します。

- Googleサーチコンソール(検索パフォーマンス)

- Googleアナリティクス(流入・行動分析)

- NY SEO(オウンドメディアユーザー行動管理ツール)

- GRC(検索順位チェック)

- Microsoft Clarity(ヒートマップ・行動録画)

1. Googleサーチコンソール(検索パフォーマンス)

Googleサーチコンソールは、SEO担当者にとって必須の基本ツールです。記事がどの検索クエリで表示され、どのくらいクリックされ、平均順位がどう推移しているかを把握できます。

特に「表示回数は多いがクリック率が低いキーワード」や「順位が2〜3ページ目に停滞しているキーワード」は改善のチャンス。

タイトルやディスクリプションの調整、見出しの最適化、情報の追加によって順位を引き上げるヒントが得られます。

2. Googleアナリティクス(流入・行動分析)

Googleアナリティクスは、ユーザーがどの経路から訪れ、記事内でどのような行動をとったかを可視化します。

滞在時間や直帰率、離脱率といった数値を見れば「読者が満足しているか」「どこで離脱しているか」が分かります。

例えば滞在時間が短ければ記事の導入改善を、特定ページの離脱率が高ければ内部リンクやCTAの配置を見直すなど、データに基づいた改善が可能になります。

3. NY SEO(オウンドメディアユーザー行動管理ツール)

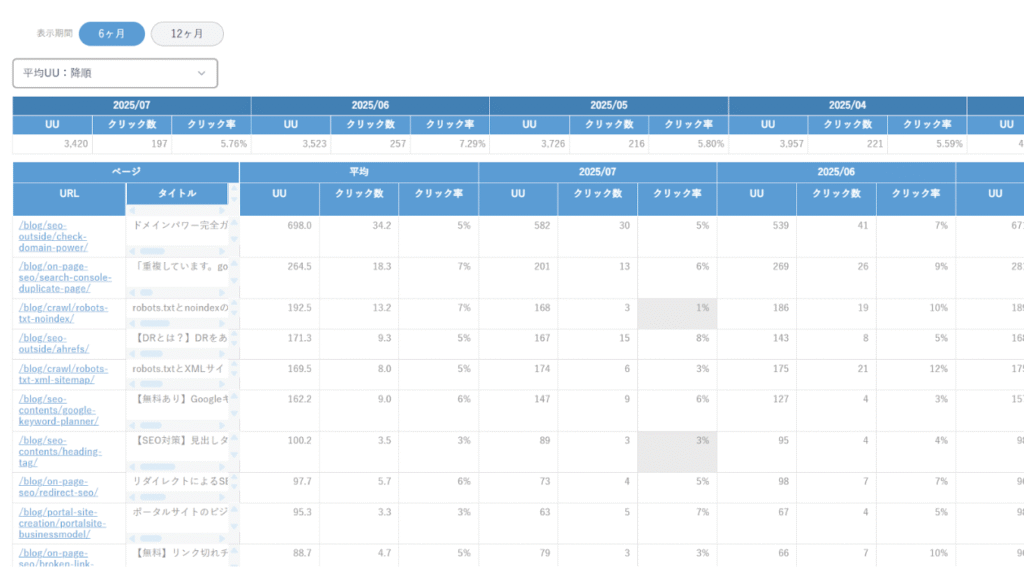

弊社、NYマーケティングが提供する「NY SEO」は、オウンドメディアのユーザー行動を詳細に分析できる独自ツールです。

記事間の回遊率、LP(ランディングページ)への遷移率、CTAクリック率など、一般的な無料ツールでは見えにくい“コンテンツのCV貢献度”を明確にできます。

例えば、各記事の「回遊率」(A記事から別の記事への遷移率など)を追跡し、高い記事と低い記事の違いを特定することで、低い記事の数値を引き上げる施策に繋げることができます

関連動画

実際の顧客事例では、このツールとフレームワークの導入により、CTAボタンのクリック率が3〜4倍に増加し、メディア経由の問い合わせ数がわずか1ヶ月で約2倍になったと報告されています。

「どの記事が収益に直結しているか」「改善すべき記事はどれか」を具体的に判断でき、成果に直結した改善が可能です。

4. GRC(検索順位チェック)

GRCは、指定したキーワードの検索順位を毎日チェックできるシンプルかつコストパフォーマンスの高いツールです。

検索順位の定点観測は、施策の効果を検証するうえで不可欠です。記事を更新したあとに順位がどう変動したか、競合との入れ替わりが起きていないかを把握できるため、改善施策の成否を客観的に評価できます。

月額料金が安く、個人から企業まで幅広く利用されています。

5. Microsoft Clarity(ヒートマップ・行動録画)

Microsoft Clarityは、ユーザーがページ上でどこをクリックし、どこまでスクロールしているのかを“ヒートマップ”で可視化できる無料ツールです。

また、実際のユーザー行動を録画のように再現できるため、UI/UXの改善に直結します。例えば「途中でスクロールが止まっている箇所」「クリックされていないボタン」が分かれば、レイアウトやCTA配置を調整する具体的な改善策が立てられます。

コンテンツSEOツールの選定基準としておくべきポイント

コンテンツSEOで成果を出すには、便利なツールを導入するだけでなく「どの基準で選ぶか」を明確にしておくことが重要です。

AIを活用する場合でも必ず人のチェックを入れること、公開後は検索順位や流入数だけでなくユーザー行動データをもとに改善を繰り返すこと、そして最も大切なのは高品質なコンテンツ制作を前提とすることになります。

こちらでは、コンテンツSEOツールの選定基準としておくべきポイントを解説します。

- ポイント①|生成AIは使っても良いが必ず人のチェックを入れる

- ポイント②|公開後も「ユーザー行動」を軸にコンテンツを改善する

- ポイント③|あくまで高品質なコンテンツを制作は前提にする

ポイント①|生成AIは使っても良いが必ず人のチェックを入れる

生成AIは記事の構成案や文章のたたき台を作るのに便利ですが、そのまま公開すると誤情報や不自然な表現が残る可能性があります。

そのため、必ず人がチェックして修正を加えることが前提になります。事実確認や表記の統一、検索意図とのズレを直す作業を編集者やディレクターが担えば、効率と品質を両立できます。

AIは「補助ツール」と割り切り、人の判断を組み合わせることで、成果につながるコンテンツに仕上げられます。

▼関連記事

【検証】AIツールでSEOライティングはできる?使用した結果と記事制作の成功事例を紹介

ポイント②|公開後も「ユーザー行動」を軸にコンテンツを改善する

コンテンツは公開した瞬間がゴールではなく、そこから改善サイクルを回すことが重要です。検索順位やクリック数だけでなく、滞在時間や離脱率、CTAのクリック率などユーザー行動を軸に分析すると、改善の具体的なヒントが見えてきます。

たとえば「クリック率が低い=タイトル改善」「滞在が短い=導入や本文の見直し」といった形です。行動データを活用すれば、勘に頼らず論理的に改善を重ね、成果を安定的に高められます。

当社の自社開発ツール(NY SEO)では、ユニークユーザー(UU)数、記事内のCTA(Call To Action)クリック数などの指標を月ごとに確認でき、「ユーザー行動」を軸にコンテンツを改善できます。

実際の顧客事例では、このツールとフレームワークを適用した結果、CTAボタンのクリック率が3倍から4倍に増加しました。その結果、メディア経由の問い合わせ数も、導入後(5月下旬に導入し6月に計測)わずか1ヶ月で約2倍になったと報告されています。

これは、サービスページへの遷移数が増加したことで、ユーザーが企業やサービスを認知しやすくなったためと考えられます。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

ポイント③|あくまで高品質なコンテンツを制作は前提にする

どんなに便利なツールを使っても、元となるコンテンツの質が低ければ成果は得られません。SEOで評価されるのは、ユーザーの課題を具体的に解決し、正確で信頼できる情報をわかりやすく提示する記事です。

一次情報や自社の知見を盛り込み、独自性や信頼性を高めることが前提になります。そのうえでツールを活用すれば、効率化や改善スピードが加速し、より安定した成果を出せるようになります。

まとめ

コンテンツSEOで成果を上げるには、「戦略・実行・改善」という3つの観点を押さえたツール選定が欠かせません。

キーワード調査や競合分析で土台を固め、AIや構成シートを活用して効率的に記事を作成し、公開後は検索順位・ユーザー行動データを基に改善を重ねていく。この一連のサイクルを支えるのが、今回紹介した各種ツールです。

中でも、NY SEOはオウンドメディア運営に必要なKPIを一元管理し、記事改善からコンバージョン最大化までを一気通貫で支援できるツールです。GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスと自動連携し、流入〜CVの間にあるユーザー行動まで可視化できます。ツール活用を本格化させたい方は、ぜひNY SEOを導入し、戦略的な運営体制を整えてください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<