SEO対策において、検索順位や流入数を安定的に伸ばすために欠かせないのが「内部リンク」の設計と運用です。

記事同士を適切につなげることで、読者は自然に関連情報を辿りやすくなり、滞在時間や回遊率の向上につながります。しかし実際には、リンクが分散していたり、偏っていたりして「どの記事からも読まれない孤立記事」が生まれやすいのが現実です。

そのため、内部リンクを“勘や感覚”で張るのではなく、数値やデータで可視化し、定点的にチェックする仕組みが重要になります。

本記事では、内部リンクをどのように確認・改善していけばよいのか、具体的なチェック方法から、日々の運用で役立つ可視化や管理の手法までを詳しく解説します。

内部リンクでどの記事にリンクが貼られていないかを可視化するなら、NYマーケティングの独自ツール「NYSEO」をご検討ください。

NYSEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNYSEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

内部リンク最適化がSEOで重要な理由

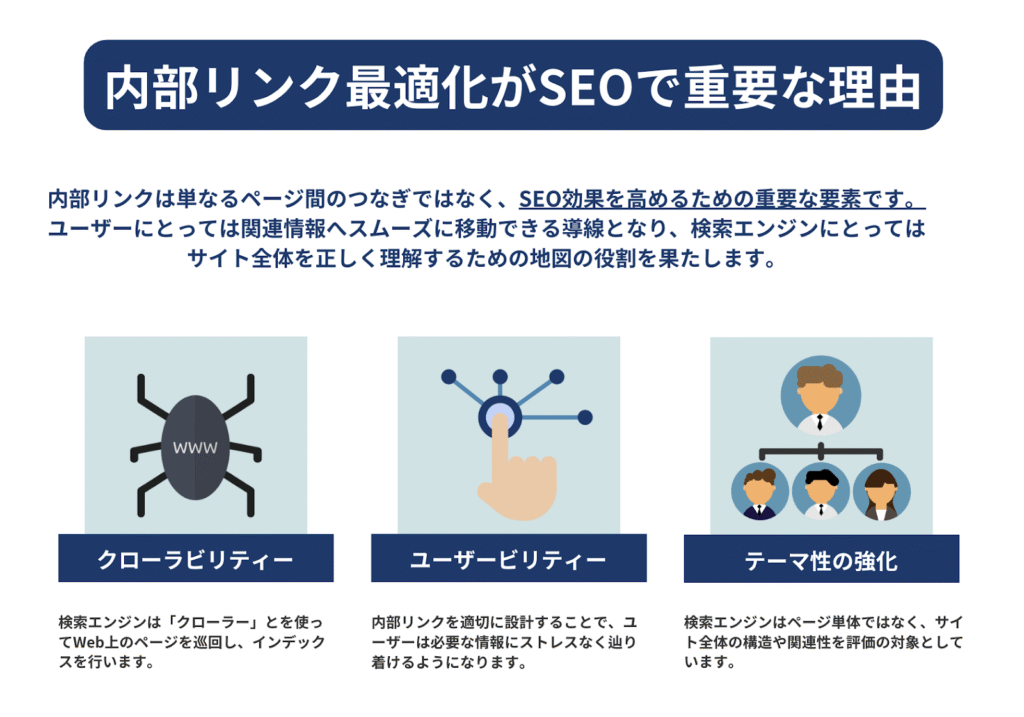

内部リンクは単なるページ間のつなぎではなく、SEO効果を高めるための重要な要素です。ユーザーにとっては関連情報へスムーズに移動できる導線となり、検索エンジンにとってはサイト全体を正しく理解するための地図の役割を果たします。

内部リンクが最適化されていないと、せっかくの記事が評価されずに埋もれてしまう可能性があります。

逆に、意図的に設計されたリンク構造は回遊率・滞在時間の向上、クロール効率改善、テーマ群としての専門性強化につながり、検索順位を押し上げる強力な武器となります。

▼関連記事

内部リンクとは?SEO効果を高める7つの貼り方のコツやチェック方法を解説

- 理由①|ユーザービリティーが高まる

- 理由②|クローラーが巡回しやすくなる

- 理由③|ページ同士の関連性を検索エンジンに伝えられる

理由①|ユーザービリティーが高まる

内部リンクを適切に設計することで、ユーザーは必要な情報にストレスなく辿り着けるようになります。

たとえば、初心者向けの記事から関連する上級者向けの記事へ自然に誘導したり、用語解説ページへリンクを張ることで「もっと詳しく知りたい」というニーズを満たせます。結果として、ユーザーは離脱せずにサイト内を回遊しやすくなり、滞在時間や閲覧ページ数が伸びます。

これらの行動指標はGoogleに「このサイトは価値がある」と判断されるシグナルとして作用し、SEO上もプラスに働きます。

Google検索セントラルでは、全ての記事にリンクが届くようにするよう推奨されています。

関心のあるすべてのページに、同じサイト上の少なくとも 1つ以上の別のページからのリンクがあることが推奨されます。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

さらに、ユーザーが求める情報へ迷わず到達できる設計は、ブランドやサイトへの信頼感を醸成し、再訪率の向上にもつながります。内部リンクは単なるSEO施策にとどまらず、ユーザー体験の質そのものを高める重要な仕組みなのです。

理由②|クローラーが巡回しやすくなる

Googleをはじめとする検索エンジンは「クローラー」と呼ばれるロボットを使ってWeb上のページを巡回し、インデックスを行います。

内部リンクが整理されているサイトは、クローラーが効率よくページを発見・認識できるため、記事の更新や新規公開の反映スピードが速くなります。

逆に、内部リンクが少ないページや孤立しているページは、クロールが行き届かず検索結果に表示されにくくなる恐れがあります。

また、重要なページへ適切にリンクを集めることで、SEO評価を重点的に伝達できる点も見逃せません。

たとえば、サービス紹介ページやコンバージョンにつながる記事にリンクを集中させれば、検索エンジンに「このページは特に重要」と伝えられるのです。結果として、クロール効率の改善と評価の集中が同時に実現し、SEO効果を最大化できます。

理由③|ページ同士の関連性を検索エンジンに伝えられる

検索エンジンはページ単体ではなく、サイト全体の構造や関連性を評価の対象としています。内部リンクを戦略的に張ることで、特定のテーマやジャンルについて「網羅的で専門性の高いサイト」であると示すことが可能です。

たとえば「SEO対策」というテーマであれば、キーワード調査、コンテンツ制作、内部リンク最適化などを相互にリンクさせることで、一つのトピッククラスターを形成できます。

検索エンジンは「このサイトはSEOに詳しい」と理解し、関連キーワードでも上位表示されやすくなります。

さらに、アンカーテキストに適切なキーワードを含めることで、ページ内容を正確に伝えられる点も重要です。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

購入できるチーズの完全な一覧については、チーズの種類の一覧をご覧ください。

ユーザーにとっても自然なナビゲーションとなるため、SEO評価とユーザー体験を両立させる効果的な方法といえるでしょう。内部リンクは、単なる導線ではなく「専門性と権威性を検索エンジンに示す武器」なのです。

内部リンクを管理しないサイトが陥るリスク

内部リンクはSEOに欠かせない要素ですが、計画的に管理しなければ思わぬリスクを招きます。リンクの張り方や構造を把握できていないと、記事同士の関連性が伝わらず、検索エンジンからの評価が低下する可能性があります。

さらに、改善の余地を見逃したり、孤立したページを生んだり、リンク切れによるユーザー体験の低下を招いたりと、サイト全体の成果に直結する問題が発生します。

つまり、内部リンクを「設計して終わり」ではなく「管理し続ける」ことこそが、SEOと運営効率を両立させる鍵なのです。

ちなみに弊社の独自ツール「NY SEO」を活用すれば、内部リンクが可視化されるので、孤立ページやリンク切れを防止できるので興味のある方はぜひご参照ください。

- リスク①|PDCAが回せず改善余地を失う

- リスク②|孤立ページが発生しやすくなる

- リスク③|リンク切れを事前に特定できない

リスク①|PDCAが回せず改善余地を失う

内部リンクを管理していないサイトは、どのリンクが効果的にクリックされているか、どの記事からサービスページへ誘導できているかを把握できません。

その結果、改善のためのデータが不足し、PDCAサイクルを回せない状態に陥ります。SEOは継続的な改善が前提ですが、内部リンクの状況を可視化できなければ「成果につながる導線」と「機能していないリンク」の切り分けができません。

例えば、ある記事に1000PVがあってもリンククリック率が低ければ改善余地がありますが、管理していなければ気づけないのです。

結果として、機会損失が積み重なり、競合との差が広がります。内部リンク管理は単なる作業ではなく、SEO戦略を継続的に進化させる基盤なのです。

リスク②|孤立ページが発生しやすくなる

サイトを運営していると、記事数やページ数が増えるにつれて「孤立ページ」が発生しがちです。孤立ページとは、他のページからリンクが張られていないため、ユーザーもクローラーもたどり着きにくい状態にあるページを指します。こうしたページはアクセスが集まらず、SEO評価も低くなります。

管理を怠ると、せっかく作った記事が検索結果に反映されず、労力が無駄になる可能性があります。

さらに、孤立ページが多くなるとサイト全体のテーマ性や構造が分散し、検索エンジンからの専門性評価が下がる危険性もあります。

定期的に内部リンクを見直し、サイト全体を「つながりのある構造」に保つことが、記事を資産として積み上げていくために欠かせません。

リスク③|リンク切れを事前に特定できない

ページのURL変更や記事削除に伴い、リンク切れは必ず発生します。内部リンクを管理していないと、こうしたリンク切れを把握できず、ユーザーがクリックした際に「404エラー」に直面するケースが増えてしまいます。リンク切れはユーザー体験を著しく損ない、直帰率の増加やサイト全体への不信感につながります。

さらに、検索エンジンにとっても「メンテナンスが行き届いていないサイト」と評価されやすく、SEOにマイナスの影響を与えます。

管理ツールを活用して定期的にリンクの状態をチェックすれば、リンク切れを事前に特定し、リダイレクトやリンク修正といった対策を講じることが可能です。

内部リンク管理は「快適な導線」を維持するための保守運用でもあり、ユーザーと検索エンジン双方から信頼を得るために不可欠です。

SEO的観点から内部リンクで確認すべき項目

内部リンクは単に記事同士をつなげるだけではなく、SEO評価を大きく左右する重要な要素です。検索

エンジンがページの価値や関連性を判断する際、リンクの設計や配置が大きく影響します。したがって、内部リンクをチェックする際には「ユーザーにとって分かりやすいか」と「検索エンジンに正しく評価されるか」の両面から確認することが欠かせません。ここではSEO的観点から必ず押さえるべき具体的な確認項目を整理します。

- 項目①|アンカーテキストにキーワードが入っているか

- 項目②|クリックされるように設置されているか

- 項目③|関連性のある記事へリンクされているか

- 項目④|重要なページに内部リンクが集約されているか

項目①|アンカーテキストにキーワードが入っているか

内部リンクを設置する際、リンクに使うテキスト(アンカーテキスト)は非常に重要です。「詳しくはこちら」「この記事を読む」といった一般的な文言では、リンク先の内容が検索エンジンにもユーザーにも伝わりません。

アンカーテキストには、リンク先ページを端的に表すキーワードを含めることが求められます。例えば「SEOの内部リンク最適化方法」や「Web集客に役立つ記事構成」といった形で具体的に記述することで、Googleはリンク先のテーマを理解しやすくなり、適切に評価を伝達できます。

良い例(具体的):

購入できるチーズの完全な一覧については、<a href=”https://example.com”>チーズの種類の一覧</a>をご覧ください

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

同時に、ユーザーもクリック前に内容を把握できるため、クリック率の向上にもつながります。つまり、アンカーテキストは単なる装飾ではなく、SEOとユーザー体験を同時に高める重要なシグナルなのです。

項目②|クリックされるように設置されているか

Googleのアルゴリズムには「リーズナブルサーファーモデル」というGoogleが取得している特許があり、ユーザーに実際にクリックされやすいリンクほど多くの評価(リンクジュース)が渡ると考えられています。

そのため、内部リンクは単に設置するだけでなく、クリックされやすい位置や文脈に置くことが重要です。記事本文の自然な流れの中で設置したリンクは、サイドバーやフッターのリンクよりもクリック率が高まり、SEO評価も受けやすい傾向があります。

また、リンクテキストを目立たせたり、ユーザーが「もっと知りたい」と思う箇所に設置したりする工夫も効果的です。結果的に、リンクが実際にクリックされることで評価伝達の効率が高まり、SEO全体の底上げにつながります。

項目③|関連性のある記事へリンクされているか

単に内部リンクを闇雲に増やしても効果はありません。重要なのは「関連性のある記事」にリンクを張ることです。関連性の低いページに誘導すると、ユーザーは違和感を覚えて離脱しやすくなり、SEO的にも逆効果です。

Google は、ページの関連性を判断し、クロールする新しいページを見つける際にリンクをシグナルとして使用します。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

一方、同じトピックや検索意図を持つ記事をつなげることで、ユーザーは自然に次の情報を探せるため回遊率が向上します。

さらに、Googleのクローラーもページ同士の関連性を理解しやすくなり、サイト全体のテーマ性や専門性を評価します。

例えば「SEOの基本解説記事」から「内部リンクの具体的な貼り方」にリンクすることで、検索エンジンに「このサイトはSEO全般に詳しい」と認識させられるのです。

関連性を意識したリンク設計は、ユーザー体験と検索エンジン評価の双方を高める鍵となります。

項目④|重要なページに内部リンクが集約されているか

SEOを強化する上で特に重視すべきは「どのページに内部リンクを集めるか」です。すべてのページを均等にリンクするのではなく、上位表示させたい「ピラーコンテンツ」や「収益につながるサービスページ」にリンクを集中させることが推奨されます。

内部リンクは評価を分配する仕組みを持っているため、意図的にリンクを集めることで重要ページのSEO評価を底上げできます。

例えば、SEO関連の記事を複数作成した場合、それらを全て「SEO対策まとめページ」へリンクすることで、まとめページが強力に評価され、検索上位を狙いやすくなります。

重要ページに内部リンクを集約する戦略は、検索順位だけでなく、ユーザーを自然にコンバージョンページへ誘導する導線設計としても有効です。

サイト全体の内部リンクを可視化するための方法

内部リンクの最適化はSEOを強化するうえで欠かせませんが、記事数が増えるほど「どのページからどこへリンクしているか」を把握するのは困難になります。そのため、全体を俯瞰して管理できる仕組みを導入することが重要です。ここでは、手動での管理から自動化、さらには専用ツールの活用まで、内部リンクを可視化するための3つの方法を紹介します。

- 方法①|マトリクス表を作成して手動で管理をする

- 方法②|GoogleAppScript(GAS)+レンダリングで自動で管理

- 方法③|ツールを導入して管理する

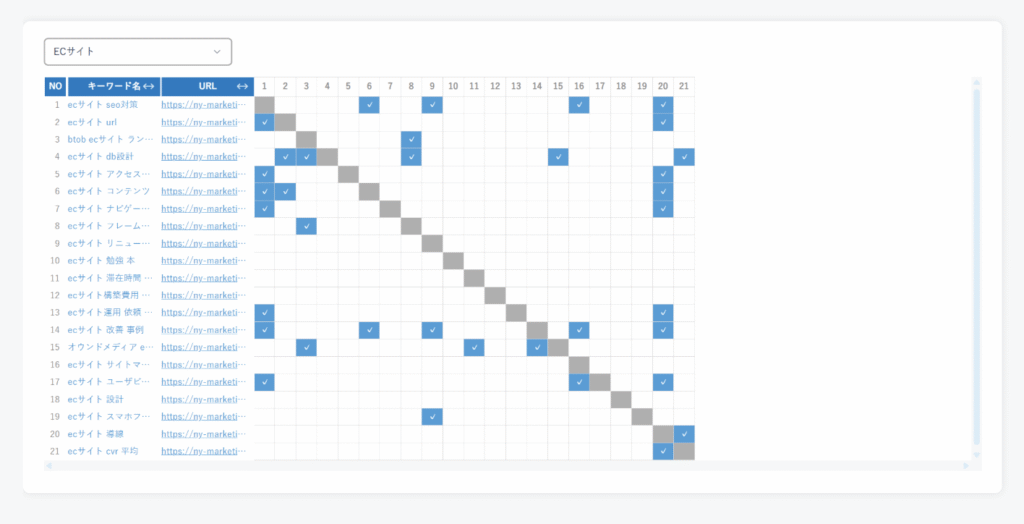

方法①|マトリクス表を作成して手動で管理をする

最も基本的な方法は、記事同士のリンク状況をマトリクス表で整理することです。縦軸に記事、横軸にリンク先を並べ、どこからどこへリンクが貼られているかをチェックする形です。

ただし、記事数が多くなると管理コストは膨大になり、定期的な更新作業にも大きな負担がかかります。そのため、数十記事規模の小規模サイトなら有効ですが、中〜大規模メディア運営では現実的ではなく、効率的な方法への移行が必須となります。

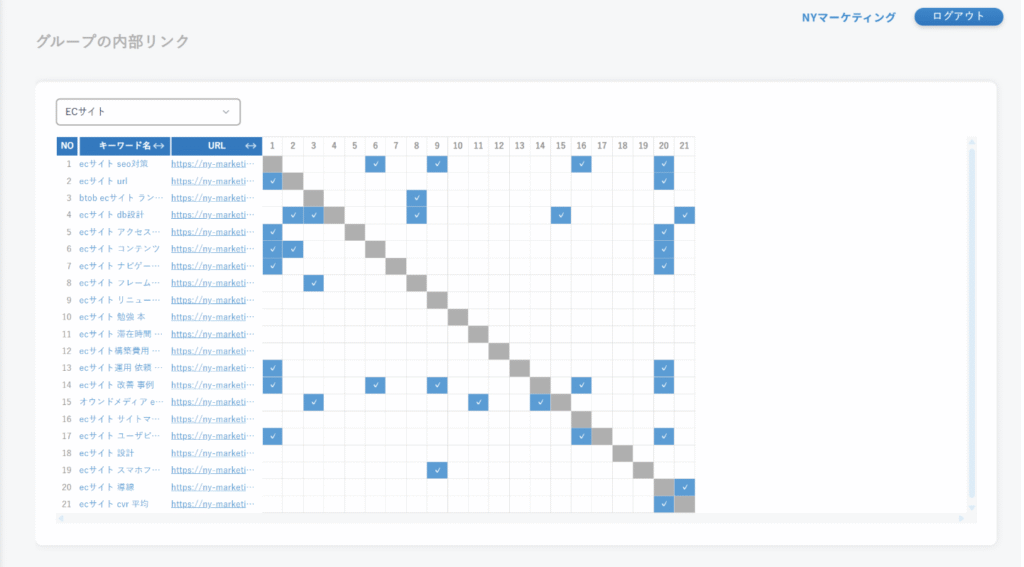

下記画像にある弊社ツールのNY SEOは視覚的にわかりやすく、管理の全体像を把握しやすいのがメリットです。グループで設定したKWに対して、ヒットするURL群に対して自動で内部リンクの状況を可視化できます。

どの記事からどの記事にリンクが貼られているか可視化できるため、リンクの貼り忘れを簡単に把握できます。

方法②|GoogleAppScript(GAS)+レンダリングで自動で管理

もう一歩進んだ方法として、GoogleAppScript(GAS)を活用し、スプレッドシートに内部リンクの状態を自動的に反映させる手段があります。

レンダリング機能を組み合わせることで、記事更新のたびにリンク状況を最新化でき、人的ミスを減らすことが可能です。

ただし、スクリプトの構築や保守にはプログラミング知識が必要で、場合によっては外注コストも発生します。そのため、中長期的に安定した運用を目指す場合は、専用ツールの導入を検討した方が効率的です。

- 管理表の作成

- GASを組む

- 反映させる

1. 管理表の作成

まずはGoogleスプレッドシートに記事URLを一覧化し、縦軸と横軸に記事を並べた管理表を作成します。

ここで「リンクが存在するかどうか」を反映できるようにセルを設計しておきます。この時点で手動入力すれば基本的なマトリクス管理は可能ですが、自動化を見据えてセル構造を整えておくことで、後のスクリプト導入がスムーズになります。

2. GASを組む

次にGoogleAppScriptを使い、各ページのHTMLを取得して内部リンクを抽出する処理を組み込みます。URLをクロールしてリンク先を解析し、その結果をスプレッドシートの対応セルに自動入力する仕組みを作ります。

3. 反映させる

最後に、GASの定期実行トリガーを設定して、日次または週次で最新の内部リンク情報をシートに反映させます。

人手を介さずリンク状況を可視化でき、定点観測が可能になります。ただし、記事数が多いと処理時間やAPI制限に引っかかるリスクもあるため、スクリプトの最適化や分割実行の工夫が必要です。

方法③|ツールを導入して管理する

最も効率的かつ実用的なのが、内部リンク管理に特化したツールを導入する方法です。ツールを利用すれば、記事間のリンク状況を自動で収集・可視化し、孤立ページやリンクの偏りを瞬時に把握できます。

さらに、クリックデータや誘導効果まで分析できるものもあり、内部リンクの改善PDCAを高速で回すことが可能です。

NYマーケティングが提供する「NY SEO」のようなサービスは、管理の手間を削減しつつ、SEO成果に直結する設計を実現できます。次の章では、このようなツールでできる具体的な施策について詳しく解説していきます。

サイト全体の内部リンクの関係性を可視化できるツール

内部リンクはSEOで重要な要素なので、無料ツールより有料ツールを推奨します。

ここからは、サイト全体の内部リンクの関係性を可視化できるツールを5種類紹介します。

- ツール①|NY SEO【ページ同士のリンク状況の確認】

- ツール②|Google Search Console【孤立ページの特定】

- ツール③|Screaming Frog SEO Spider

- ツール④|リンクチェッカー【リンク切れの防止】

- ツール⑤|MicrosoftClarity【リンククリックの状況把握】

ツール①|NY SEO【ページ同士のリンク状況の確認】

「NY SEO」は、オウンドメディア運営において内部リンク構造を可視化し、最適化を促す強力な分析ツールです。

Googleサーチコンソールや独自クローラと連携し、サイト内でどのページからどのページへリンクが貼られているかを自動的に表形式で整理できます。

特に、記事を「テーマごとのグループ単位」でマッピングする機能に優れ、リンクの偏りや貼り忘れが一目でわかるようになります。また、上位表示させたい「ピラーコンテンツ」へのリンクが十分かどうかも瞬時にチェックでき、新規記事作成時のリンク採用判断にも実務的な指針を提供します。

SEO評価を高めるための構造改善を、エビデンスに基づいて効率的に進められる点が最大のメリットです。

さらに、内部リンク管理に加えて、リライト候補の抽出やカニバリ監視、記事からLPへのクリック経路計測など、改善を一気通貫で支援する機能も備えています。

まさに、内部リンクの“見える化”とPDCAを同時に進めたい運営者に最適なツールです。

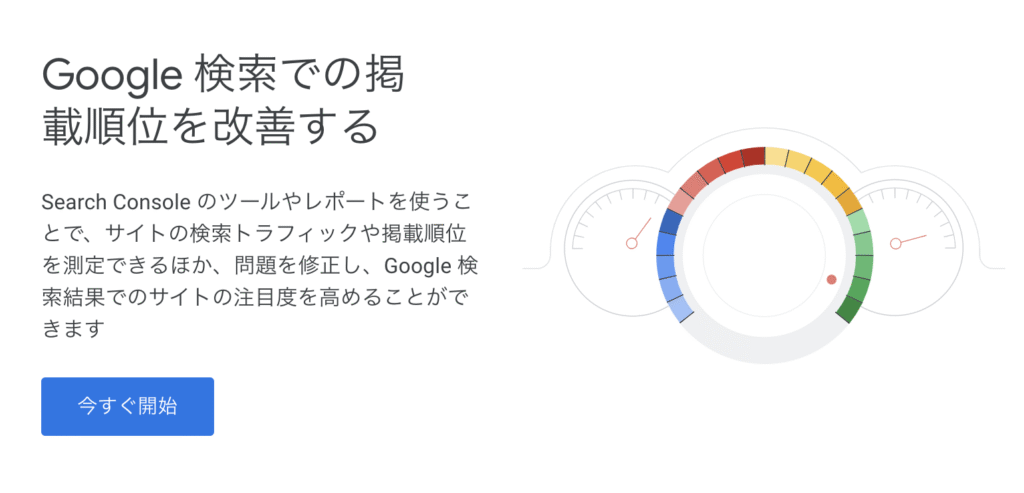

ツール②|Google Search Console【孤立ページの特定】

Google Search Consoleは、内部リンクの偏りや孤立ページを把握するのに有効な無料ツールです。管理画面の「リンク」レポートを確認すれば、どのページにどのくらい内部リンクが集まっているかを可視化でき、リンクが全く貼られていない孤立ページを発見することも可能です。

孤立ページはクロールやインデックスの対象になりにくく、SEO上の大きな機会損失につながります。定期的にサーチコンソールでチェックし、重要な記事やコンバージョンページにリンクを補強していくことで、サイト全体の評価を効率的に底上げできます。

ツール③|Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spiderは、内部リンク構造を詳細に分析できるSEO専用クローリングーツールです。

自サイトをクロールすることで、各ページのリンク数やリンク先、ステータスコードなどを一覧で抽出でき、孤立ページやリンク切れの特定も容易に行えます。

さらに、アンカーテキストの一覧化やリンクの深さ(階層構造)の確認も可能なため、サイト全体の内部リンク設計を見直すのに役立ちます。

無料版でも500URLまでクロールできるため、小規模サイトの改善には十分対応可能であり、中〜大規模サイトでは有料版を導入することで本格的な内部SEO管理が実現できます。

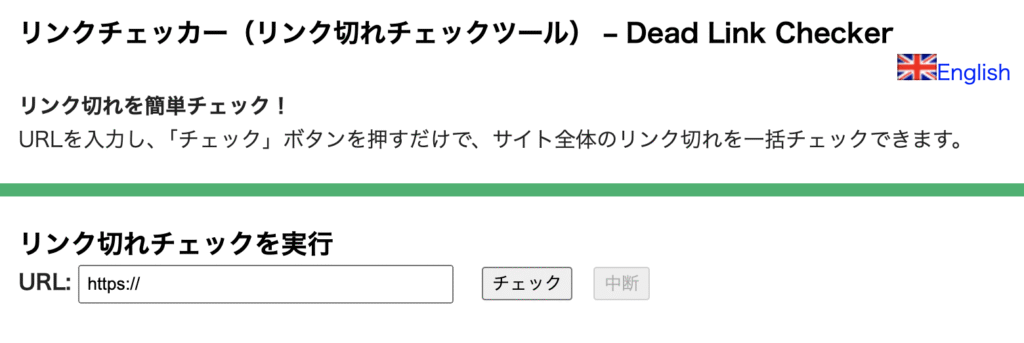

ツール④|リンクチェッカー【リンク切れの防止】

リンクチェッカーは、サイト内外のリンク切れを自動で検出できる便利なツールです。ページ数が増えると、URL変更や記事削除により気づかないうちにリンク切れが発生し、ユーザー体験を損なうだけでなくSEO評価にも悪影響を与えます。

リンクチェッカーを導入すれば、エラーとなっているリンクを一括で洗い出し、適切に修正やリダイレクト対応を行えます。

WordPressプラグインとして利用できるタイプもあり、更新のたびに自動チェックを走らせることで、常にリンク状態を健全に維持できます。内部リンク最適化の基盤づくりとして、定期的な活用が推奨されるツールです。

ツール⑤|Microsoft Clarity【リンククリックの状況把握】

Microsoft Clarityは、ユーザー行動を可視化できる無料ツールで、内部リンクのクリック状況を把握するのに最適です。

ヒートマップ機能を使えば、ページ内のどのリンクがクリックされているか一目で確認でき、設置場所やアンカーテキストの改善に直結します。

さらに、セッションリプレイを通じてユーザーがどのようにページを閲覧し、どのタイミングでリンクを利用しているかを詳細に分析可能です。

「クリックされやすいリンク」と「無視されやすいリンク」を明確に切り分け、効果的な内部リンク設計へ改善できます。SEOだけでなく、CVR向上にも役立つ実践的なツールです。

まとめ

内部リンクは、単なるページ同士のつながりではなく、SEO効果を大きく左右する重要な要素です。ユーザー体験を向上させ、検索エンジンに正しくサイト構造を伝えることで、滞在時間・回遊率・検索順位の向上につながります。一方で、管理を怠れば孤立ページやリンク切れが生まれ、機会損失を招きかねません。

そのため「可視化」と「定点チェック」を前提に、内部リンクを戦略的に管理することが欠かせないのです。

今回紹介したNY SEOをはじめとする各種ツールを活用すれば、手動管理では難しいリンク状況の把握や改善ポイントの抽出がスムーズに行えます。内部リンクの設計・分析・改善を継続的に回すことで、オウンドメディアは確実に成長し、成果に直結するサイト運営が実現できます。