オウンドメディアにおけるCTAは、単に記事末尾に配置する案内ではなく、検索流入から成果につなげるための「行動設計」の中心に位置づけられます。

SEOで流入を獲得しても、ユーザーが次に取るべき行動が明確でなければ、問い合わせや資料請求といった成果には結びつきません。

つまり、オウンドメディアにおけるCTAは、読者の理解段階に応じて適切な誘導を行うことで、読了率・回遊性・コンバージョン率を一貫して高める役割を担っています。

本記事では、CTAの役割、設置位置、形式、改善方法まで体系的に整理し、成果につながる導線設計の考え方を解説します。

- オウンドメディアにおけるCTAの役割と重要性

- 設置位置・形式・文言の最適化ポイント

- CVRとSEOを同時に改善するための検証体制の構築方法

オウンドメディアのCV導線戦略を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。

オウンドメディアにおけるCTAの役割とは

CTAとは?SEO的な定義と位置づけ

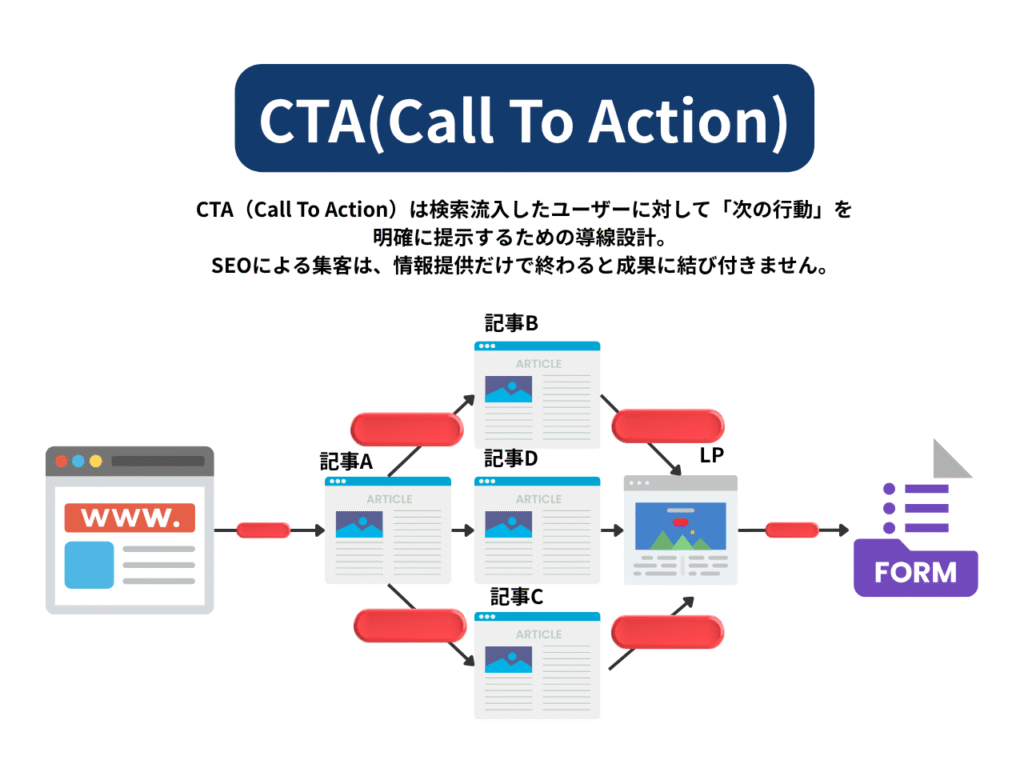

CTA(Call To Action)は検索流入したユーザーに対して「次の行動」を明確に提示するための導線設計です。SEOによる集客は、情報提供だけで終わると成果に結び付きません。

ユーザーは記事を読んだあと、何をすべきかが明示されている場合にのみ、次のステップへ移行します。この流れが自然に起こるほど、オウンドメディアは収益化しやすくなります。

CTAが重要となる理由は、ユーザーが記事を読む目的が情報収集だけとは限らないためです。情報を理解した段階で、資料請求、サービス説明ページ遷移、問い合わせなど、目的に応じた導線が存在することで、ユーザーの解像度が高まり意思決定が促進されます。

逆に、CTAが不明瞭な場合は離脱が増え、どれだけ検索順位が高くても成果にはつながりません。CTAは、検索流入からコンバージョンまでを結ぶ橋として機能します。

なぜCTAがコンテンツSEOに不可欠なのか

CTAが不可欠な理由は、検索流入からの成果を安定的に積み上げるためです。SEOは継続的な投資であり、コンテンツ制作単体では収益になりません。ユーザーが記事を読んだタイミングで行動が進むことで、施策全体の費用対効果が高まります。

CTAが適切に設計されている場合、ユーザーの理解に応じたステップが存在します。記事のテーマや検索意図に沿って、提案する行動が変化する点が重要です。

例えば、理解促進段階では資料ダウンロード、検討が進んだ段階では問い合わせといった形で、段階的に行動が促進されます。この一貫性があるほど、コンテンツSEOはただの集客施策ではなく、確実に売上へつながる仕組みとして機能します。

CTAがSEOとCVRに与える影響

オウンドメディアにおけるCTAは、単にコンバージョンを促す要素ではなく、SEO上の評価にも影響します。ユーザーがどのように記事を読み、どの段階で行動へと移るのかは、検索順位の安定性やクリック率にも直結します。この見出しでは、CTAがSEOとCVRの両面で果たす役割を整理します。

- ユーザー行動の改善が順位評価に与える影響

- CVR向上がオウンドメディア運用全体に与える効果

CVR観点|ユーザー行動が改善して順位が付きやすくなる

適切に設計されたCTAは、ユーザー行動を改善し、結果として検索順位が付きやすい状態をつくります。SEOでは、ユーザーがページをどれだけ読み進めたか、ページでどの程度行動があったかが評価に影響します。CTAが自然に配置されている場合、ユーザーは離脱せず、ページ滞在時間やスクロール量が伸び、行動が発生します。

例えば、記事冒頭の読み始め段階でユーザーが目的を理解しやすい構成が存在していると、本文の解像度が高まり、読了率が向上します。読了率が高まるほど、検索エンジンはページが「ユーザーにとって有益である」と判断しやすくなり、順位が安定します。読了率が低く、離脱が多いページは順位が下落しやすい傾向にあります。

CTAはユーザーの理解に合わせて提示される必要があります。読了前提の最後にしか設置しない場合、行動が促されにくく、ページ内でのアクションが生まれない状態になります。複数の位置に適切なCTAを設置することで、必要なタイミングで次の行動が促進され、SEOとCVRの双方に良い影響が生まれます。

SEO観点|CVRを上げることができる

SEOにおいてCVRは、単なる指標ではなく、メディア全体の再現性に関わります。CVRが安定して高いオウンドメディアは、記事からの導線が一定の成果を生み出す状態ができているため、コンテンツ制作の費用回収が容易になります。

CVRが低い場合、新規記事を増やしても成果が伸びず、アクセスと成果が比例しません。

CTAが整備されている場合、記事を増やすほど成果が増え、投資した費用が正しく返ってきます。この状態がつくれると、SEOに対して長期的に投資する判断がしやすくなり、改善のPDCAも回しやすくなります。

逆に、CTAが弱いオウンドメディアでは、どれだけ流入が増えても成果の伸びが鈍く、施策継続が困難になります。

SEOとCVRは別の領域ではなく、CTA設計という共通点によってつながっています。流入を増やすだけでは成果は成立しません。行動が促される導線を設計することで、検索流入が売上に変換される仕組みが構築されます。

オウンドメディアのCV導線戦略を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。

オウンドメディアの記事でのCTAの設置位置

オウンドメディアにおけるCTAは、どの位置に設置するかで成果が大きく変わります。ただ配置するだけではユーザーは行動しません。

ユーザーが読み進めるタイミングに応じて自然に「ネクストアクション」が提示されている状態が重要です。この見出しでは、記事内で効果的なCTAの設置位置と、それぞれの意図を整理します。

- アイキャッチ下・リード文上

- 目次上

- 本文中

- サイドバー

位置①|アイキャッチ下・リード文上

記事の読み始め直後に配置されるCTAは、ユーザーの関心がもっとも高いタイミングで行動を促す役割を持ちます。

検索から訪れたユーザーは、ページ冒頭で「このページを読む価値があるか」を判断します。この段階で、記事全体の結論と関連するCTAが提示されていると、ユーザーは読み進める目的を明確にできます。目的が明確な状態では記事内容が理解しやすくなり、読了率と行動が自然に高まります。

ここで設置するCTAは、強い訴求よりも「理解の前提となる資料」や「関連するサービスページ」など、ユーザーの情報整理を助けるものが適しています。過度に行動を強制する文言は逆効果になります。検索意図とのズレが生まれると離脱が発生し、SEO評価に悪影響が生じます。ユーザーの期待と文脈が一致したCTAほど、記事全体の解像度が高まり、最終的なコンバージョン率にも良い影響を与えます。

位置②|目次上

目次の上に配置するCTAは、ユーザーが記事全体の構成を確認するタイミングで設置されます。検索ユーザーは、記事の全体像を把握したうえで読み進めるか離脱するかを判断します。

そのため、目次直前は「行動導線の再提示」に効果的なポイントです。リード文上と違うのは、ユーザーがすでに内容に興味を持ち始めている段階である点です。

この段階では、記事の目的とCTAの関係性がより明確である必要があります。たとえば、課題解決型の記事であれば、問題整理に役立つ資料への導線が適しています。比較・検討フェーズを対象とした記事であれば、サービス説明ページなど検討の深度を高める導線が有効です。ユーザーが「この情報は自分に関係する」と判断した直後に、行動しやすい設計にしておくことで、記事内でのアクション率が向上します。

位置③|本文中

本文中に配置されるCTAは、記事内で解説した内容と行動を直接結びつける役割があります。理解が進んだタイミングで行動導線が提示されると、そのまま次のステップへ移行しやすくなります。

特に、課題の認識や比較軸の整理など、ユーザーの認知が変化したポイントで設置すると、行動に結びつきやすい状態がつくれます。

本文中に複数設置する場合は、押し付けにならないように文脈ごとの関連性を保つことが重要です。単に同じCTAを繰り返すとユーザー体験が損なわれ、読了率や滞在時間が低下します。記事内の主張とCTAが対応しているほど、自然な導線設計になります。行動導線と情報設計の一貫性が、CVRとSEO評価の向上につながります。

位置④|サイドバー

サイドバーに配置するCTAは、常時視認できる導線として機能します。記事内容を読みながらも、ユーザーは自然にCTAの存在を認識できるため、行動のハードルが低くなります。

特にPC閲覧時には、視線移動が少ないことが効果的です。モバイル閲覧でも、スクロール中に繰り返し触れる位置に導線を配置できると、自然な接触回数が増えます。

ただし、サイドバーCTAは「気づかせること」が目的であり、強い訴求とは相性が良くありません。ユーザーが自発的に興味を持ったときに踏める導線として位置づけると、記事全体のユーザー体験が安定します。

サイドバーは補助的な働きですが、長期的にはCVRの底上げに寄与します。記事内のCTAと役割が重複しないよう、対象アクションを明確にしておくことが重要です。

オウンドメディアに設置するべきCTAのフォーマット

CTAは、形式によってユーザーに与える印象と役割が異なります。どの形式を設置するかは、記事の目的や読者の検討段階に応じて選択する必要があります。一律に同じCTAを使い回すと、ユーザーの行動意欲と文脈が一致せず、CVRが低下します。この見出しでは、CTAの代表的な種類と、それぞれが適する状況を整理します。

- テキストリンク型CTA

- ボタン型CTA

- バナー型CTA(画像・カード型)

- フォーム一体型CTA

- ポップアップCTA

種類①|テキストリンク型CTA

テキストリンク型CTAは、記事内の文脈と自然に馴染む導線として機能します。ユーザーが読み進める流れを邪魔せずに、次の行動を促すことができる点が特徴です。BtoBだと、ボタン等のCTAよりも、クリック率されやすい傾向があったりします。地味ですが非常に効果的なCTAです。

特に情報整理や課題認識の初期段階にいる読者に対しては、強い訴求よりも「関連情報への誘導」のほうが適切なため、この形式が効果的です。

テキストリンク型CTAは、本文中や段落末尾に設置すると自然に機能します。ユーザーは理解が進んだタイミングで深掘りしたいと感じるため、その瞬間に「次へ進むリンク」が存在していると行動のハードルが低くなります。

また、リンク文言は抽象的な表現ではなく「読んだ結果どうなるか」を明示すると効果が高まります。

種類②|ボタン型CTA

ボタン型CTAは、ユーザーに「行動の明確な選択肢」を示す役割があります。色や形状によって視認性が高く、クリック誘導に向くため、問い合わせや資料請求といった明確なコンバージョンを促す際に適しています。

記事内の重要ポイントに合わせて配置すると行動につながりやすくなります。

ボタン型CTAを最適化する際に重要なのは、「文言」と「色」です。文言はユーザーの心理状態に合わせて設計します。例えば、検討初期には「無料で見れる資料はこちら」、比較検討段階には「詳しいサービス内容を見る」など、段階ごとに適切な目的を提示します。

色は、ページ全体の基調色とコントラストをつけることで視認性が高まります。ただし、過度に派手な色は違和感を与え、逆効果になる場合があります。

あくまで「自然に目に入る」ように設計することが、クリック率と読了率の両方を損なわない鍵となります。

種類③|バナー型CTA(画像・カード型)

バナー型CTAは、情報を視覚的に伝える形式であり、サービス内容や提供価値を瞬間的に理解させたい場合に適しています。

特に、ブランドイメージや信頼性を強調したいときに有効です。画像やカード型デザインは、ユーザーの認知負荷を下げ、視覚的な印象で意思決定をサポートします。

ただし、バナー型CTAは設置する位置を誤ると、広告的な印象が強くなり、逆にユーザー体験を損なう可能性があります。記事の理解がある程度進んだ「文脈が成立している状態」ではじめて効果を発揮します。本文中後半や記事末尾など、読み手の認識が整理されたタイミングが適切です。

また、バナー内の文言は抽象的な訴求ではなく、サービスの具体的価値を端的に伝える必要があります。「◯◯を改善したい方向けの資料」「業界別の導入事例が読める」など、読者自身が価値を判断できる状態を設計することが重要です。

種類④|フォーム一体型CTA

フォーム一体型CTAは、ページ内で直接コンバージョンが完結する形式です。離脱を防ぎ、行動の手間を減らせるため、意欲が高まっている読者に対して非常に効果的です。問い合わせページや外部フォームに遷移する必要がないため、ユーザー心理上のハードルが最も低くなります。

フォーム一体型CTAが適するのは、検討段階が進んだ読者が多い記事です。比較記事、サービス紹介記事、導入事例記事などは、行動意欲が高まった状態が想定されるため、フォームの一体設置との相性が良いです。逆に、課題整理段階の読者が多い記事に配置すると、早すぎる訴求となり、離脱につながります。

また、フォーム項目数は必要最低限に留めることが重要です。項目数が多い場合、心理的負担が増え、CVRが低下します。問い合わせや資料請求の入口では、名前とメールアドレス程度に抑え、詳細情報の取得は後段階で行う運用設計が適切です。

種類⑤|ポップアップCTA

ポップアップCTAは、ユーザーの行動タイミングを検知して表示する導線です。スクロール率や滞在時間、離脱意図などに基づき表示されるため、行動のきっかけを失わせずに誘導できます。

この形式が効果を発揮するのは、ユーザーが情報理解を終え、次の行動に移るか迷っている瞬間です。

たとえば、ページを最後まで読んだタイミングや、戻る操作をした瞬間に表示することで、自然な形で提案が成立します。反対に、読み始めの段階でポップアップを発生させると、ユーザーの集中が途切れ、離脱率が上昇します。

ポップアップ型は、大量のコンバージョンを一度に獲得するタイプではありませんが、離脱前のユーザーを適切に拾うことで「取りこぼしを防ぐ」役割を果たします。そのため、安定したCVRの維持という観点では、設置しておくべきCTAといえます。

SEO対策で流入を取るオウンドメディアのCTAの勝ち筋

CTAは「置けば成果が出る」ものではありません。検索意図と読者の検討段階を踏まえて設計することで、初めてCVRが安定します。

- 検索意図と記事タイプに応じてCTAの目的を変える

- 文脈に沿った訴求文言を設計する

- 内部リンクとアンカーテキストを最適化する

- 計測と改善のPDCAを回す仕組みを持つ

勝ち筋①|「検索意図×記事タイプ」でCTAの目的を出し分ける

検索意図と記事タイプが一致していないCTAは成果になりません。検索してきた読者が求めている情報は、記事ごとに異なります。

課題整理段階の読者には、比較検討向けの強いCTAは早すぎます。一方、比較段階の読者に基礎情報の資料を提示しても、行動意欲は高まりません。

そのため、CTAは「読者がいまどの段階にいるか」を基準に設計します。例えば、課題理解を目的とする記事では「理解を補助する資料」、比較検討が進んでいる記事では「サービス説明ページ」、導入を検討する記事では「問い合わせフォーム」と、段階に応じてCTAを切り替えます。

| 読者の検討段階 | 読者の状態・目的 | 適切なCTA例 |

|---|---|---|

| ① 課題理解フェーズ(情報収集中) | まだ課題が曖昧解決策を比較する段階にない | ・課題整理シート ・無料PDF資料 ・関連する解説記事への遷移 |

| ② 比較検討フェーズ | すでに課題は認識 / 解決策を比較している | ・サービス紹介ページ ・機能比較表・事例ページ |

| ③ 導入検討フェーズ(意思決定直前) | 導入の具体的判断材料を求めている | ・問い合わせフォーム ・無料相談 ・デモ依頼 |

このように段階設計を明確にしておくと、記事数が増えた際にも導線設計の再現性を維持できます。結果として、オウンドメディア全体でCVRのムラがなくなり、SEOと成果がリンクした形で成長させることができます。

勝ち筋②|「文脈に沿ったCTA文言」を設計する

CTAが機能しない最大の理由は、文言が抽象的であることです。読者は「クリックした結果どうなるのか」が明確に理解できないと、行動に移りません。CTA文言は、読者の心理状態に合わせて一貫性のある言葉で設計する必要があります。

例えば、課題整理段階の読者には「まずは全体像を整理できる資料はこちら」、比較検討段階であれば「他社との違いを整理できます」、意思決定段階であれば「個別相談で最適な導入方法を確認できます」など、行動の意味が明確な文言が効果を発揮します。

文脈とCTA文言が一致しているほど、読者は判断に迷わなくなり、クリック率が向上します。また、文面は簡潔であるほど、視認性と理解のスピードが高まります。文章装飾ではなく「誰が読んでも意味が伝わる」言い換えの精度が重要です。

勝ち筋③|内部リンクとアンカーテキストを意識する

CTAはボタンやバナーだけではありません。内部リンクも重要な行動導線です。内部リンクが適切に設計されているオウンドメディアは、読者の滞在時間が長くなり、回遊率が向上します。これにより、SEOの評価が安定し、記事ごとの順位が付きやすくなります。

アンカーテキストは、単なるリンクではなく「コンテンツ間の意味関係」を伝える言葉です。「こちら」や「詳しくは」などの抽象的な文言では、読者はリンク先の内容を想像できず、クリックが発生しにくくなります。リンク先の価値を伝える具体的な文言を使用することで、行動が自然に生まれます。

「適切なアンカー テキストがあれば、ユーザーと検索エンジンはリンクされたページの内容を簡単に把握できます。」

引用:Google検索セントラル 「効果的なリンクテキストを記述する」

内部リンクは、ページ上部・文中・末尾にバランスよく配置することが重要です。読者の認知ステップごとに行動機会を提供することで、回遊率とCVRが両立したメディア設計が可能になります。

勝ち筋④|「計測→改善」のPDCAが回る仕組みを持つ

CTAの成果は「設置して終わり」では生まれません。クリック率、フォーム遷移率、コンバージョン率など、段階ごとにKPIを分解して計測することで、どこに改善余地があるか判断できます。どの位置・形式・文言が成果に寄与しているかを可視化することが、継続的な最適化には不可欠です。

例えば、クリック率が低い場合は文言や視認性に課題があります。クリックされているのにCVRが低い場合は、遷移先ページの内容が不十分である可能性があります。このように、数値を意味で読み解くと、改善が迷いなく実行できます。

オウンドメディアは長期運用が前提のため、定期的にレビューし、改善を繰り返せる体制を持つことが成果に直結します。PDCAが回る状態は、再現性のあるコンバージョン設計の必須条件です。

CTAの改善を実施するための検証体制を構築する方法

CTAは一度設置して終わりではなく、運用しながら改善することで成果が最大化します。検索流入は日々変化し、読者が置かれている状況や検討段階も一定ではありません。

そのため、CTAの効果を継続して観測し、改善する体制があるかどうかが、オウンドメディア運用の成否を左右します。ここでは「改善を継続できる状態」を実現するためのステップを整理します。

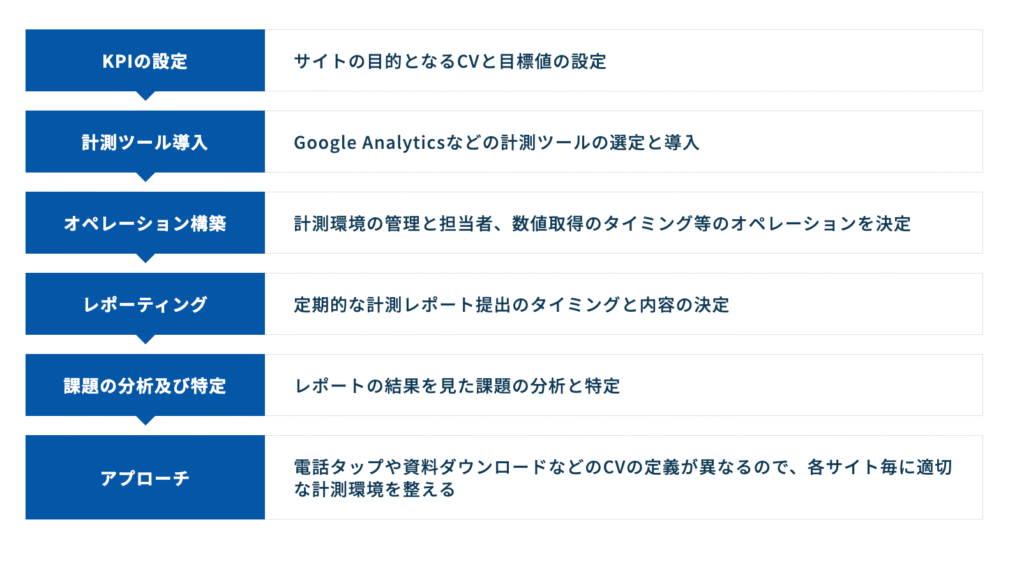

- STEP①|KPIの設定

- STEP②|計測ツール導入

- STEP③|オペレーション構築

- STEP④|レポーティング

- STEP⑤|課題の分析及び特定

- STEP⑥|アプローチ

STEP①|KPIの設定

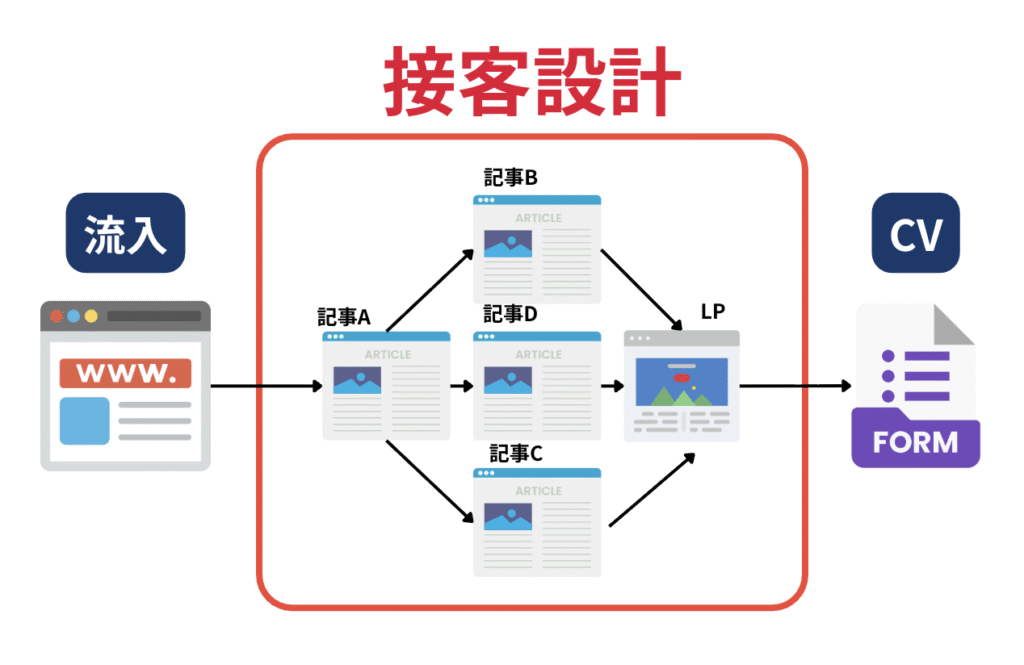

CTA改善を行う際に重要なのは、単に「クリック率を上げる」「問い合わせ数を増やす」といった部分最適ではなく、入口→間→出口の導線全体でユーザーがどのように遷移していくかを前提にKPIを設計することです。

オウンドメディアは「読む」「理解する」「比較する」「行動する」という過程を経て成果に至るため、CTAはその各段階で役割が異なります。

したがって、適切な接客設計(どの段階のユーザーに何を提示するか)と、その効果を測る指標の分解が不可欠です。

STEP②|計測ツール導入

CTAの改善には、計測のためのツールが欠かせません。ここで重要なのは「数値を集めること」ではなく「数値を解釈できる状態をつくること」です。GA4だけではクリック行動の詳細が追いにくいため、ヒートマップやイベント計測の導入が推奨されます。

| フェーズ | ツール名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 計測編 | Google Analytics | アクセス解析の基本ツール。GA4はイベントベースで行動計測が可能。 |

| Google Search Console | 検索結果データを取得可能。検索クエリ・クリック数・インデックス状況を把握。 | |

| Google Tag Manager | タグを一元管理。スクロール率・クリック数などのイベントを計測可能。 | |

| 数値管理編 | Looker Studio | データ可視化ツール。GA・サチコと連携しダッシュボード化。 |

| NY SEO | NYマーケティング独自ツール。記事回遊率やCTAクリック率を可視化。 | |

| キーワード調査編 | Googleトレンド | 検索需要の推移や季節性を把握。複数KW比較も可能。 |

| Googleキーワードプランナー | 検索ボリュームや競合性を把握可能。関連KW抽出。 |

CTAの改善では、入口→間→出口の動きに沿って数値を追うことが重要です。そのため、CTAはクリック率だけを見るのではなく、「クリック → 遷移先の読了 → フォーム入力 → CV」という流れ全体で計測します。

また、CTAクリックイベントを計測すれば、ボタン型とテキスト型、文言違いによるABテストなど、どのCTAが効いているか明確に比較できます。

さらに、数値は見て終わりではなく、誰でも状況を説明できる形でダッシュボード化することが必要です。NY SEOでは、入口・間・出口の指標をまとめて可視化し、どこがボトルネックか一目で判断できる状態をつくることができます。

STEP③|オペレーション構築

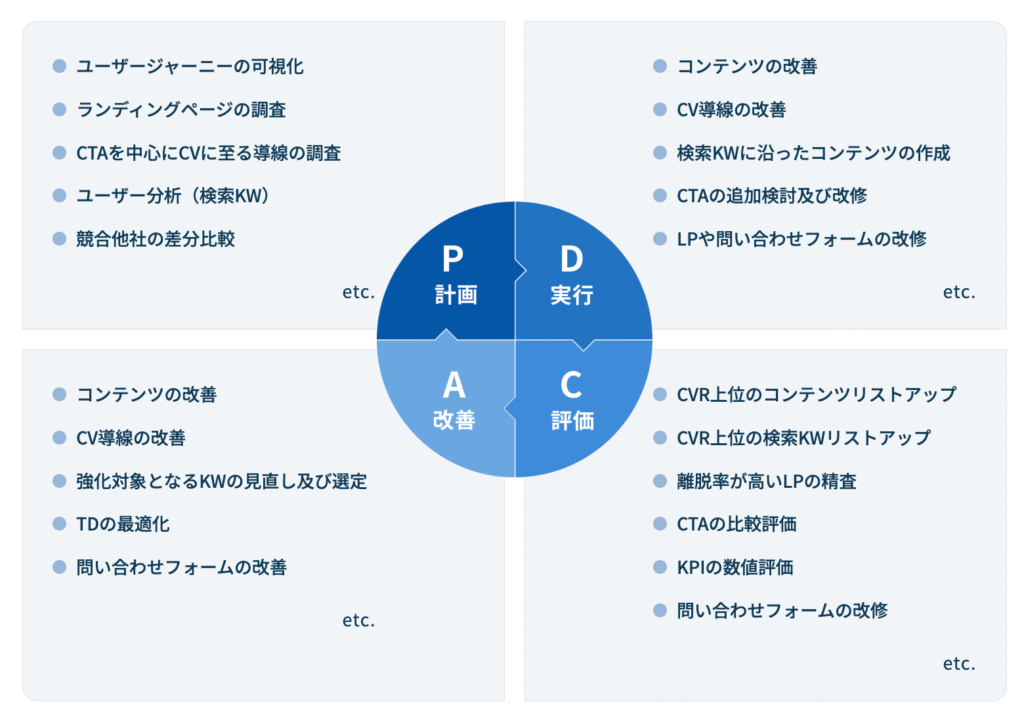

オウンドメディアの成果を継続的に伸ばすには、入口(流入)→間(導線・接客)→出口(CV)まで一貫したPDCA運用が必要です。

まずP(計画)では、ユーザージャーニーや導線、検索KW、LP・CTAの状況を分析し、改善対象を明確化します。

D(実行)では、コンテンツやCTA、LP・フォームの見直しを行い、実際に施策を反映します。

続くC(評価)では、クリック率・読了率・CVRなどのKPIを比較し、効果を定量的に検証します。最後にA(改善)で、優先キーワードや導線の再設計を行い、再び計画へと循環させます。このサイクルにより、メディア全体の成長が加速します。

オペレーションが整備されているメディアは、成長速度が安定し、改善コストも低く済みます。成果が出続ける状態を維持するための基盤となるため、運用フェーズにおいて最優先で整えるべき項目です。

STEP④|レポーティング

レポーティングは、改善の方向性を見誤らないための重要な工程です。数値をただ並べるだけでは意味がありません。

CTAの成果は、記事別・設置位置別・形式別に整理することで、何が機能し、何が機能していないのかが明確になります。レポートは「結果」ではなく「次に取るべき行動」を導くために存在します。

レポート作成時には、KPIに対して「なぜその結果になったか」の解釈を必ず添えます。例えば、CTAのクリック率が向上した場合は、文言変更や配置改善が影響した可能性を整理します。一方、クリックが多いのに問い合わせが増えない場合は、遷移先ページの内容に課題があると判断できます。

STEP⑤|課題の分析及び特定

成果が伸びない時に最も重要なのは、感覚ではなく、構造的に課題を特定することです。

CTA改善では、課題を「どの段階で離脱が起きているのか」に分解することで、改善の方向性が明確になります。クリック率・遷移後CVR・フォーム入力率のどこにボトルネックが存在するかを分析します。

課題の特定は、分析した数値を意味づけるフェーズです。ここで曖昧な判断をしてしまうと、改善施策は場当たり的になります。「数値→要因→改善案」の因果関係で整理することが重要です。

STEP⑥|アプローチ

課題が明確になったら、改善施策を実行します。ここで重要なのは、一度に多くの修正を加えないことです。複数の変更を同時に行うと、どの修正がどの効果を生んだのか判断できなくなります。効果検証の再現性が失われるため、改善方針が迷走しやすくなります。

アプローチの基本は「小さく試し、早く評価し、改善を繰り返す」ことです。文言変更・表示位置変更・色彩調整・CTA形式変更など、操作性が高い要素から改善することで、検証スピードが上がります。成果の高い提案は、記事横展開することでメディア全体のCVRが底上げされます。

また、改善に伴う実装は、デザインルールとトーンを統一することが重要です。CTAごとに印象や言い回しがバラバラになると、読者が感じる信頼性が損なわれ、クリック意欲に影響します。改善はあくまで「体験の一貫性」を保ちながら進めることが成果最大化の鍵です。

まとめ

オウンドメディアで成果を出すためには、検索流入とコンバージョン設計を切り離さず、CTAを中心に一貫した導線を設計することが欠かせません。

記事の文脈に沿ったCTA配置と、クリック率・遷移後CVRの両面から改善のPDCAを回せる体制を整えることで、オウンドメディアは「読まれて終わる」状態から「安定して成果が生まれる仕組み」へと変わります。

もし現在、流入は増えているにも関わらず成果が伸び悩んでいる場合は、CTAと導線設計に改善余地がある可能性が高いです。オウンドメディアのCV導線戦略を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。