こんにちは。NYマーケティング株式会社代表取締役の中川裕貴(@ny__marketing)です。

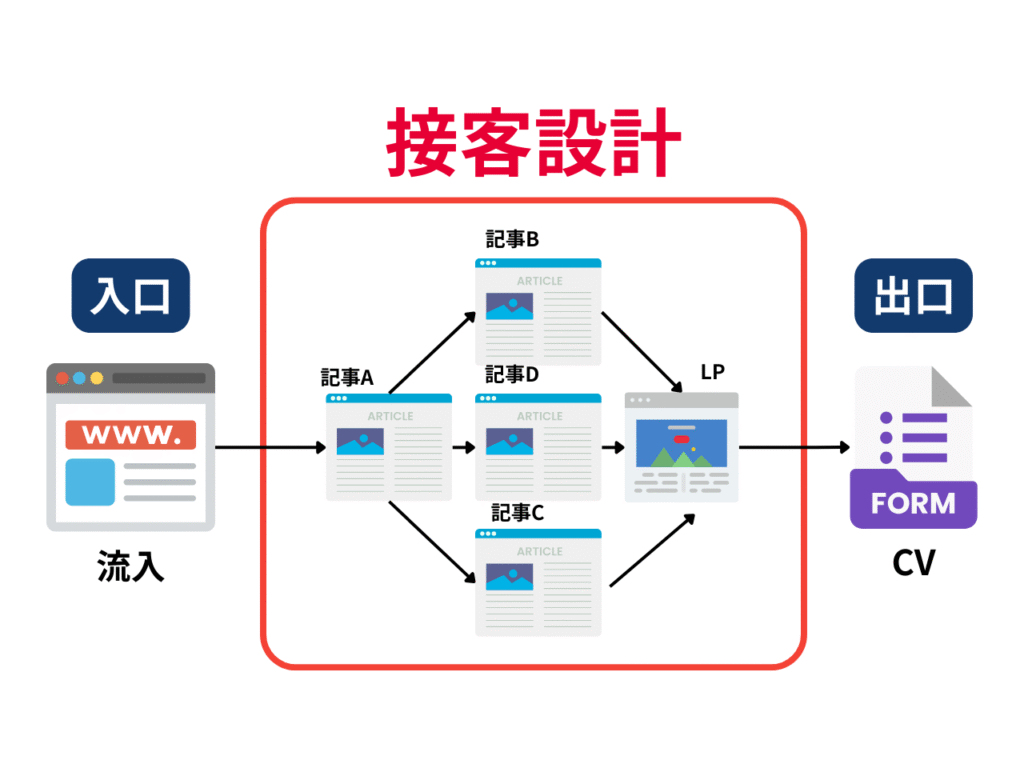

オウンドメディアで安定的にリードを獲得するためには、入口から出口までの「間」にあるユーザー行動を可視化し、継続的に改善するための効果測定が必要不可欠です。

当社の方法論では、「入口→間→出口」の全フェーズを連続的に計測し、改善の軸となるポイント(センターピン)を特定することを重視しています。

本記事では、全体像を把握するための計測設計から、成果に直結する指標の活用法、さらに運用の具体的ステップまでを体系的に紹介します。

- NYマーケティングの分析・効果測定における思想

- 初期設定で押さえるべき計測環境と導線定義

- 追うべき主要KPIと深堀り指標の活用方法

- 効果測定結果を基にした6つの改善施策

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNYSEOをご検討ください。

NYSEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNYSEOの全貌をご確認ください。

NYマーケティング流のオウンドメディアの分析・効果測定における思想

NYマーケティングでは、「間=ユーザー行動」の改善に向け、初期設計から数値設計、改善フェーズまでを一貫した思想で運用しています。ここでは、この効果測定思想を、次の3つの観点から紐解きます。

- 入口(流入)と出口(CV)の「間」を重視する

- ユーザー行動を全体最適で設計すべき

- 継続改善による資産化を目指すべき

また、弊社の思想については「【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”について語る奴、全員出てこい」で詳しく解説しているのであわせてお読みください。

思想①|入口(流入)と出口(CV)の「間」を重視する

オウンドメディア運営では、CVだけを追うのでは改善余地が見えません。

NYマーケティングは、入口(流入)と出口(コンバージョン)の間にある「各ステップの行動」を詳細に計測し、離脱や停滞の原因がどこにあるのかを特定することを重要視しています。

記事→別記事→サービスページ→フォーム送信など、複数の行動経路を時系列で捉えることで、最も改善効果の高い箇所を見極められます。

思想②|ユーザー行動を全体最適で設計すべき

オウンドメディアで成果を出すには、個々のページ単位の最適化ではなく、ユーザー行動を「全体設計」する視点が不可欠です。特定ページの改善だけでは、リード獲得までの導線に歪みが生じ、成果に直結しづらくなります。

たとえば、記事ページでクリック率を高めても、遷移先のサービスページが訴求力に欠けていれば、CVにはつながりません。逆に、サービスページを改善しても、前段の流入記事が適切なトピックでなければ、そもそも誘導される流れ自体が生まれません。

このように、入口→間→出口の全ての導線が一貫して機能してこそ、リード獲得という成果が最大化されます。具体的には、以下のような全体設計が必要です。

思想③|継続改善による資産化を目指すべき

オウンドメディアは、短期的な流入やCVを目的とした「消耗型の施策」ではなく、継続的に改善を重ねて価値を蓄積する「資産型の施策」として捉えるべきです。

NYマーケティングでは、記事や導線の一つひとつを数値で検証し、毎月のPDCAによって最適化を進めることを重視しています。特に、ユーザー行動の中でもセンターピンとなるユーザー行動を特定してKPIにして改善を進めることでCVRは上昇しやすくなります。

オウンドメディアは「改善し続けることで強くなる」構造になります。記事単体で成果を求めるのではなく、サイト全体での成長を目指すことこそが、長期的なリード獲得につながる道です。

オウンドメディアの効果測定は初期設定が命

オウンドメディアにおける効果測定の成否は、運用後ではなく「初期設計」で決まります。ここでは、NYマーケティングが実践している初期設定の重要な4ポイントを紹介します。

- イベント設計

- カスタマージャーニーの可視化

- 網羅的な導線定義

- スプレッドシートでの整理と連携

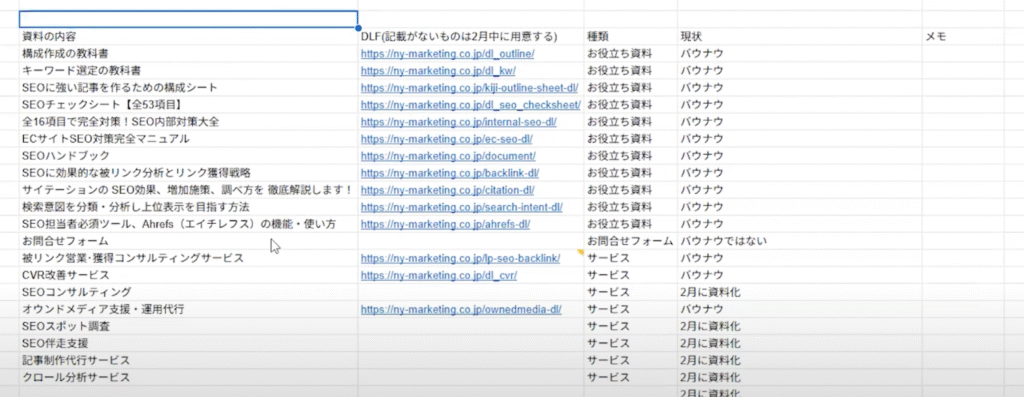

ポイント①|カスタマージャーニーの可視化

正確な効果測定を行うには、ユーザーがどの経路を通って行動し、最終的にコンバージョンに至るのかを事前に設計しておく必要があります。これが「カスタマージャーニーの可視化」です。

単一のCV導線だけでなく、複数の行動パターンを洗い出し、例えば以下のような流れを整理します。

- 記事A → 記事B → サービスページ → 問い合わせ

- 記事A → サービスページ → 問い合わせ

- 記事C → 記事D → 問い合わせページ(LP経由なし)

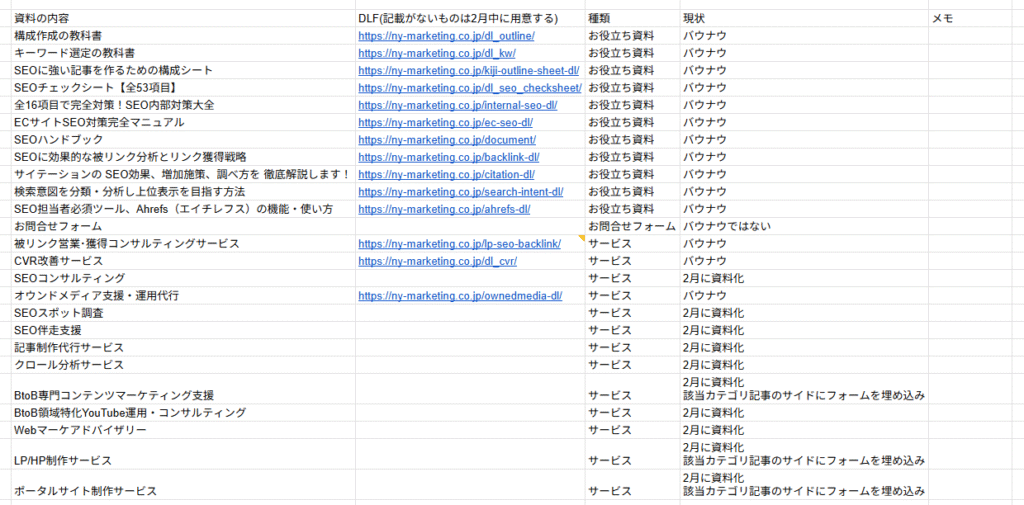

この整理のためには、自社サイト内にある資料ページ、問い合わせページ、サービスページなどを網羅的にリストアップすることが有効です(下記シート参照)。

NYマーケティングでは、さらに「記事の役割」を分類し、実務レベルで計測に落とし込める形に整理しています。例えば以下の区分です。

| ページ種別 | 役割 |

|---|---|

| 集客記事 | オーガニック流入の獲得起点 |

| アシスト記事 | 関連情報で関心を深める中継点 |

| LP・サービスページ | 問い合わせ動線の訴求ポイント |

| エンドページ | CV完了(フォーム・資料DLなど) |

こうした構造でユーザーの流れを捉えることで、コンテンツ設計と効果測定の整合性が高まり、改善施策を効率的に実行できるようになります。

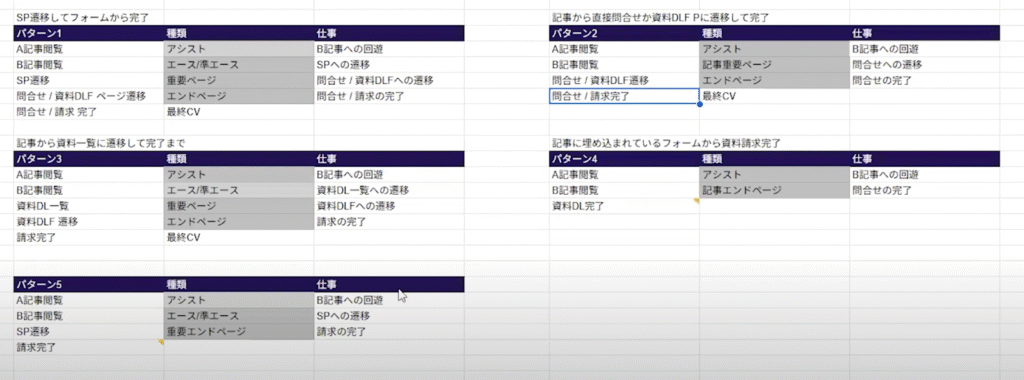

ポイント②|網羅的な導線定義

ユーザー行動を正確に把握するためには、サイト内で発生する遷移パターンを「導線」として整理し、追跡可能な状態にしておくことが重要です。オウンドメディアでは単一のルートだけでなく複数の導線が同時に存在するため、全体像を把握することが改善の第一歩となります。

弊社の整理では、代表的な導線を以下の5パターンに分類しています。

- パターン1:サービスページを経由してフォーム完了

- パターン2:記事から直接、問合せや資料DLフォームへ遷移

- パターン3:記事から資料一覧ページを経由して完了

- パターン4:記事内に埋め込まれたフォームで資料請求が完結

- パターン5:サービスページ経由で短縮ルートの請求完了

導線を整理する際は、「どのページからどのページへ、どの経路で移動しているか」を明確にし、ページの役割(記事ページ・重要ページ・エンドページなど)も把握しておくことが欠かせません。

こうした可視化を行うことで、どの経路が多く利用されているのかが明確になり、改善対象を特定しやすくなります。特に複雑なサイト構造を持つ場合、初期段階で導線を洗い出して図解化することが、その後の改善スピードと精度を大きく高めます。

ポイント③|イベント設計

効果測定の出発点は、GA4とGTMを活用した「イベント設計」です。イベントがなければ、どんなユーザー行動も可視化できません。

特にNYマーケティングでは、記事クリック・LP遷移・フォーム送信といった主要アクションすべてに、緻密なイベント設定を施しています。その際、事前に作成した導線設計やカスタマージャーニーを基に、イベントを下記スプレッドシートのようにMECEでリスト化しておくと、後々の抜け漏れを防ぎやすくなります。

定義したイベントはタグマネージャー上で実装し、可能であればテスト環境で実装をしておきましょう。意図した通りにイベントが発火するかを事前に確認しておくと安全です。

初期段階でイベントを網羅できなければ、レポートに空白が生まれ、改善に必要なデータが蓄積されません。逆に、精緻なイベント設計は効果測定の精度を高め、リード獲得までの最短ルートを描くための揺るぎない基盤となります。

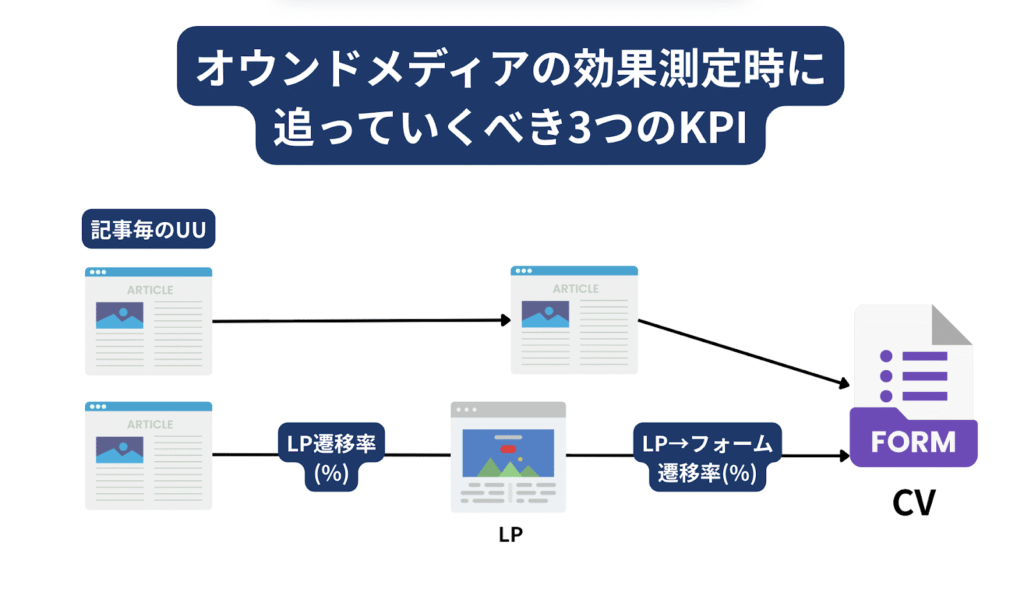

オウンドメディアの効果測定時に追っていくべき3つのKPI

オウンドメディアを通じてリードを獲得するには、感覚ではなく「指標に基づく改善」が不可欠です。中でも重要なのが、ユーザー行動の全体像を数値として可視化すること。NYマーケティングでは、特に以下3つのKPIを中核に据えて、ユーザー導線のボトルネックを特定・改善しています。

- 記事ごとのUU(ユニークユーザー)

- 記事→LP遷移率(クリック率)

- LP→フォーム送信率(CVR)

KPI①|記事ごとのUU(ユニークユーザー)

記事ごとのUU(ユニークユーザー)は、各コンテンツがどれだけ集客に貢献しているかを示す最も基本的な指標です。検索エンジンやSNSからの流入を可視化することで、効果的な記事と改善すべき記事の判断が可能になります。

この指標の意義は次のとおりです。

- 集客力の強い記事を特定できる

- 記事のテーマ・キーワード選定の良否を判断できる

また、UUは時系列での変化にも注目すべき指標です。直近3ヶ月で減少傾向にある記事を「リライト候補」として抽出し、検索順位や表示回数の改善を狙ったアクションにつなげます。

単なる流入数としてではなく、「改善の優先順位を決める材料」としてUUを活用する視点が、継続的な成長につながるポイントです。

KPI②|記事→LP遷移率(クリック率)

記事からサービスページやLPへの遷移率、いわゆる「クリック率」は、ユーザーが興味・関心を持ったかどうかを数値で把握できる重要な指標です。

どれだけ記事に流入があっても、ユーザーが次のアクションに進まなければCVにはつながらないからです。クリック率の高低は以下のような要因に左右されます。

- CTA(Call to Action)の位置や文言のわかりやすさ

- CTAの形式(テキストリンク・ボタン・バナーなど)

- ページ構成や導線の流れ

特に重要なのは、CTAの配置位置と誘導文の設計です。NYマーケティングでは記事ごとに複数のCTAを設置し、それぞれのクリック率を比較しています。たとえば「冒頭/中段/末尾」や「バナー/ボタン」など、パターンごとのABテストを重ね、最適解を探ります。

クリック率は「次のページへ進ませる力」を測る指標であり、ユーザーの態度変容の第一歩を示すもの。これを継続的に監視・改善することで、オウンドメディアのコンバージョンパスは一層強化されます。

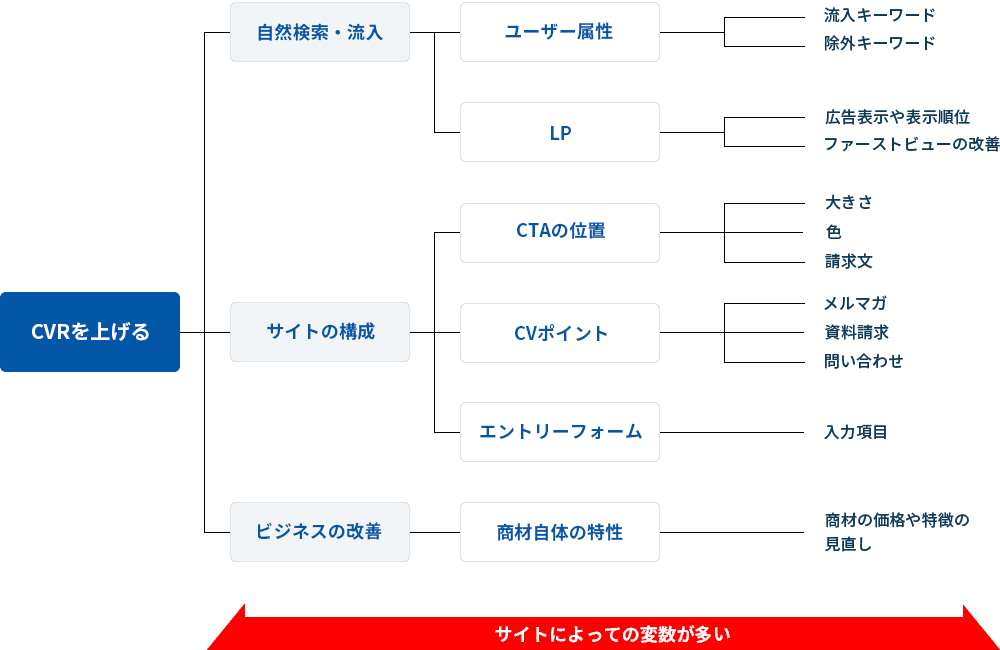

KPI③|LP→フォーム送信率(CVR)

LP(ランディングページ)からフォーム送信に至る確率、すなわちCVR(コンバージョン率)は、リード獲得に最も直結する重要指標です。

どれだけ記事が読まれ、クリックされてLPに遷移しても、最終的にフォームが送信されなければ、目的であるリードは生まれません。

CVRを追うことの意義は以下のとおりです。

- LPの説得力や訴求内容の適切さを数値で検証できる

- ページ構成・UI/UXの改善余地を定量的に把握できる

- 獲得単価(CPL)の最適化につながる

NYマーケティングでは、LP上の全CTAにイベントを設定し、ボタンのクリック数とフォーム送信数の両方を計測します。これにより「クリックされたが送信されなかった」ケースを可視化でき、ボトルネックの特定が可能になります。

さらに深堀りして活用するオウンドメディア効果測定指標

UU・クリック率・CVRの3指標に加え、ユーザー行動をより詳細に分析することで、改善の精度は一段と高まります。

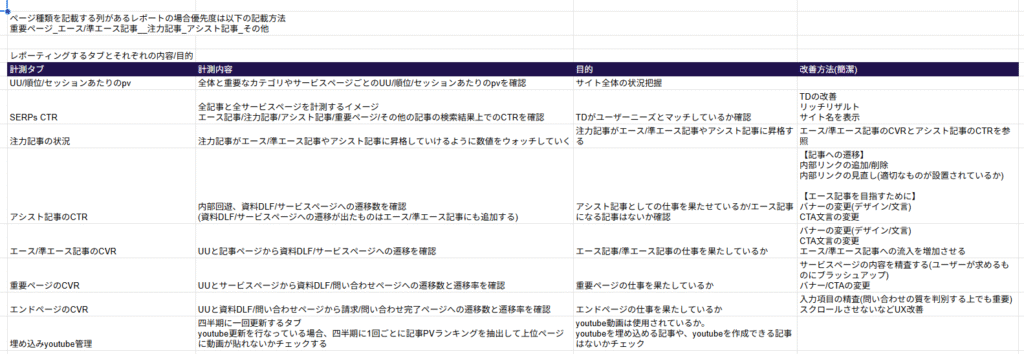

NYマーケティングでは、オウンドメディア全体の“成果構造”を可視化するために、さらに6つの観点からユーザーの動線・行動をレポート化しています。

- 集客記事(ランディング計測)

- 記事→LP/サービスページ遷移(エース記事toLPSP)

- 記事→フォーム遷移(エース記事→エンド)

- 記事間回遊(アシスト記事)

- LP・サービスページ計測(LPSP)

- エンドページ(EFO)

観点①|集客記事(ランディング計測)

集客記事は、ユーザーが最初に訪れる“入口”の役割を担うコンテンツです。ここでは、GA4のランディングページデータをもとに、「どのページが最も多くのユーザーを流入させているか」「その流入がCVにどうつながっているか」を可視化します。

この指標では次のようなデータを確認します。

- ランディングページごとのUU数

- 流入経路(検索・SNS・参照サイトなど)

- 各ランディングページのCV件数

弊社では、「UUが多いがCVにつながっていない記事」や「CVは少ないがCVRが高い記事」を切り分け、改善の方向性を定めています。たとえば、前者には導線設計の見直しを、後者には流入強化のSEO施策を講じます。

集客記事の計測は、「どこからユーザーが来て、どれだけ成果を生んでいるか」を明らかにする起点です。CVの“源流”を押さえることで、より的確なボトルネック分析が可能になります。

観点②|記事→LP/サービスページ遷移(エース記事toLPSP)

「エース記事toLP/サービスページ」は、記事からランディングページ(LP)やサービス紹介ページへの遷移を計測する指標です。

この指標は、記事がユーザーをサービスへ“橋渡し”できているかを判断するうえで非常に有効です。NYマーケティングでは、この観点を「記事の送客性能」と定義しています。

確認すべきデータは次の通りです。

- 各記事からLP・サービスページへのクリック数

- クリック率(記事閲覧数に対する遷移数の割合)

例えば、A記事の閲覧数が1,000で、LPへの遷移が50であればクリック率は5%。これが他の記事より著しく高ければ、「商機に近い内容」や「CTA訴求が適切」である可能性が高いと考えられます。

重要なのは、クリック率という単一の数値だけでなく、「どの記事からどのLPへ遷移しているか」という関係性を把握することです。これによりページ構成全体の最適化が可能となり、記事とサービスの接続性を高められます。その結果、ユーザーの迷走を防ぎ、CVへ自然に誘導できる導線設計が実現します。

観点③|記事→フォーム遷移(エース記事→エンド)

「エース記事→エンド」は、記事ページから直接問い合わせフォームや資料請求フォームへ遷移した数を計測する指標です。サービスLPを挟まずにユーザーが“行動を起こす”導線であり、特にBtoBオウンドメディアではリード獲得への即効性が高い経路とされています。

この指標で追うべきデータは以下の通りです。

- 記事からフォームページへのクリック数

- クリック率(記事UUに対するフォーム遷移数)

- フォーム遷移後の送信完了数(CV数)

エース記事→エンドの遷移を追うことで、記事単体でどこまで“営業的役割”を担えるかを評価できます。サービス紹介ページを経由せずともCVにつながる強い記事は、他記事とは異なる価値を持つため、運用上の扱いも特別にすべきです。

観点④|記事間回遊(アシスト記事)

記事間回遊(アシスト記事)は、ユーザーが1つの記事から別の記事へ遷移する動きを計測する指標です。この回遊行動は、ユーザーの情報収集意欲を高め、結果的にCVに至る可能性を押し上げます。NYマーケティングでは、この指標を「記事同士の橋渡し効果」として評価しています。

計測する主なデータは以下の通りです。

- 記事Aから記事Bへの遷移数

- 全記事間回遊の総数

- 回遊経由後のCV率

例えば、ある記事から関連する解説記事へ多くのユーザーが移動し、その後LPやフォームに到達している場合、その記事は“アシスト力”が高いと判断できます。特にBtoB分野では、複数ページを経由して検討を深める傾向が強く、アシスト記事の役割は軽視できません。

この指標の価値は、「直接CVを生まない記事」も成果に貢献している事実を可視化できる点です。アクセス解析上はCVがゼロでも、アシスト記事がユーザーを温め、CV記事への橋渡しをしている場合、その記事は戦略的に重要な資産となります。

観点⑤|LP・サービスページ計測(LPO)

記事からの遷移を受けた後、LPやサービス紹介ページでどれだけユーザーが次のアクションへ進んでいるかを把握することで、LPの完成度や訴求力を数値で評価できます。

主に確認すべきデータは以下の通りです。

- LP内CTA(ボタン・バナー)のクリック数

- CTAクリック率(LP訪問者数に対する割合)

- CTAクリック後のフォーム到達数と送信率

例えば、LP訪問数が多いにもかかわらずCTAクリック率が低ければ、ファーストビューの訴求やページ構成に課題がある可能性があります。逆にクリック率が高くてもフォーム送信率が低い場合は、フォームページ側の最適化(EFO)を検討すべきです。

LP経由のCV数は、記事からの送客を受けた“最終プレゼンテーション”の成果を示す指標です。ここでの改善はCVR向上に直結します。記事や導線の最適化と並行して、このページ自体の説得力を高めることが、成果最大化には欠かせません。

観点⑥|エンドページ(EFO)

エンドページは、問い合わせフォームや資料請求フォームなどのことを指します。

ユーザーが最終的に入力・送信を行うページでの行動を計測する指標は、リード獲得の最終関門にあたります。ここでの改善はインパクトが大きく、成果に直結する重要なポイントです。

計測すべき主なデータは以下の通りです。

- フォーム到達数(LPや記事からの遷移数)

- 入力開始率(到達数に対するフォーム入力開始数)

- 送信完了率(入力開始数に対する送信完了数)

NYマーケティングでは、この指標を基に「フォーム到達は多いのに送信完了が少ない」という離脱ポイントを特定します。よくある原因は次の通りです。

- 入力項目が多すぎる、または不要な項目が含まれている

- 必須入力の条件が厳しく、ユーザー負担が大きい

- スマホ画面での操作性が悪い(UI/UXの問題)

改善策としては、フォーム項目の削減やステップ形式の導入、スマホ表示の最適化、入力支援機能(プレースホルダーや入力補完)の活用が有効です。さらに、入力途中で離脱したユーザーに対し、リマインドメールやポップアップを使う方法もあります。

EFO改善は既存の流入・遷移を活かしながら成果を底上げできるため、短期的な効果創出にも直結します。特にBtoBでは1件あたりのリード価値が高いため、この最終段階の最適化を怠ることは大きな機会損失につながります。

オウンドメディアの効果測定と合わせて実施すべき改善施策

効果測定はゴールではなく、改善のためのスタート地点です。得られたデータを基に、具体的な改善施策を着実に実行することで、オウンドメディアは継続的に成果を伸ばします。NYマーケティングでは、以下の6つの施策を軸に改善を行っています。

- クリック率改善(CVR向上)

- リライトの実施

- カニバリゼーションの防止

- 内部リンク最適化

- 高品質な記事制作

- キーワードグループごとのモニタリング

施策①|クリック率改善(CVR向上)

記事やLPのクリック率は、ユーザーを次のアクションへどれだけ進んだかを測る指標です。この数値が低い場合、CTAの改善が第一歩となります。改善の切り口としては以下が効果的です。

- CTA文言の変更(より具体的・メリット訴求型に)

- ボタンやバナーのデザイン・色・配置位置の変更

- CTA直前に導入実績やベネフィットを追加して興味を喚起

NYマーケティングでは、クリック率が平均以下の記事を抽出し、優秀な記事のCTA設計を参考に改善します。ABテストを並行して行うことで、確度の高い改善パターンを短期間で見つけ出します。

クリック率改善は、流入数を変えずに成果を伸ばせるため、即効性が高く費用対効果にも優れた施策です。計測データをもとに優先度を決め、短いサイクルで検証を重ねることがポイントです。

施策②|リライトの実施

リライトは、既存記事の価値を高め、検索順位やクリック率を改善するための重要施策です。新規記事の追加よりも短期間で成果が出やすく、オウンドメディアの成長を加速させます。NYマーケティングでは、特に以下の基準でリライト対象を抽出します。

- 検索順位が2〜10位で停滞している記事

- 表示回数は多いがクリック率が低い記事

- UUが直近3ヶ月で減少している記事

リライトの方向性は、指標の課題に応じて変わります。例えば、クリック率が低い場合はタイトルやメタディスクリプションの改善、順位が低下している場合はコンテンツ内容や構造の見直しが有効です。

また、検索意図の変化や競合記事の強化に合わせて、情報の追加や最新化を行うことも重要です。

▼関連記事

Googleアナリティクスとサーチコンソールを使った効率的な記事リライト戦略

施策③|カニバリゼーションの防止

カニバリゼーション(キーワードカニバリ)は、自サイト内で複数の記事が同一または類似キーワードを狙い、評価が分散して順位が下がる現象です。

これにより検索順位の低下、クローラビリティの悪化、情報分散によるユーザー体験の低下が発生します。発見にはGoogle Search Consoleの活用が有効で、主な対策は以下の通りです。

- 類似テーマの統合

- 検索意図の差別化

- 内部リンクの最適化

さらにURL正規化(canonicalタグ)、noindexタグ、301リダイレクト、シンプルなサイト構造の設計なども有効です。放置すると順位や評価の低下を招くため、定期的な確認と早期対応が不可欠であり、これにより検索順位の安定・向上と評価集中が期待できます。

施策④|内部リンク最適化

内部リンク最適化は、クローラーとユーザー双方にわかりやすいサイト構造を作り、リード獲得やSEO評価向上に直結する施策です。NYマーケティングでは以下を重視します。

- ハブ記事中心のリンク網

- 関連性と論理構造

- CV導線の確保

- リンクジュース最適化

- URL正規化と構造化

ロングテール記事をテーマ別に集約し、関連ページを適切に結びつけることで評価を高めます。CTAを戦略的に配置してLPや問い合わせへ自然に誘導し、リンクジュースを効果的に分配しながらUXを損なわない設計を行います。また、canonicalタグやパンくずリストを活用して重複を防ぎ、巡回効率を高めます。孤立ページの解消や主要記事からの誘導強化を行い、計測から改善までのPDCAで成果を最大化します。これにより回遊率やCVRの向上、メディア全体の資産価値強化につながります。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

施策⑤|高品質な記事制作

高品質な記事制作は、オウンドメディアの集客力とCVRを同時に高める重要施策です。NYマーケティングでは以下を重視し、独自性と長期的成長を実現します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 検索意図の把握 | キーワード背後のユーザー課題を明確化し、ユーザーファーストな記事を制作 |

| 網羅性と論理構造 | 1ページで課題解決できる内容と、明確な見出し階層で構成 |

| E-E-A-Tの重視 | 一次情報や専門家監修により、信頼性を確保 |

| 可読性の確保 | 誤字脱字ゼロで、読みやすい文章とデザインを提供 |

| CTA設計 | 自然にコンバージョンへ誘導する導線を構築 |

競合記事の単なる情報集約ではなく、ユーザーの検索意図に応えつつ独自性の高いコンテンツを提供することが重要です。公開後は、計測指標を基に改善を繰り返し、AIを効率化ツールとして活用しながら、人が戦略設計と最終チェックを行う「ハイブリッド制作」で成果を最大化します。

▼関連記事

SEOに強い記事とは?上位表示が狙えるポイントと作成ステップを解説

施策⑥|キーワードグループごとのモニタリング

キーワードグループごとのモニタリングは、複数の関連キーワードをテーマ単位で管理し、検索順位や表示回数、クリック数の変動を追跡する施策です。単一キーワードの動きだけでは見えにくい「テーマ全体の強弱」を把握できるのが特徴です。

モニタリングを行うことで、単発的な記事改善ではなく、「テーマ単位の強化」が可能になります。結果として、検索エンジンからの評価が集中的に高まり、関連キーワード群の一斉順位上昇が狙えます。

オウンドメディアの効果測定にはNY SEOが必須!

オウンドメディアの効果測定を精度高く、かつ効率的に行うには、適切なツール選定が欠かせません。NYマーケティングが提供する『NY SEO』は、GA4やGTMで設定したイベントデータをもとに、入口から出口までのユーザー行動を一元管理できる専用レポートツールです。

『NY SEO』の主な特徴は以下の通りです。

| 機能カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 動線別レポート | 集客記事、記事→LP、記事→フォーム、LP→フォーム、記事間回遊など、各導線ごとの数値を自動集計 |

| 改善支援機能 | リライト候補の自動抽出、カニバリ検出、キーワードグループ分析、内部リンク構造の可視化 |

| 運用効率化 | スプレッドシート連携によるイベント・ページ管理、フィルタ機能による記事別比較分析 |

このツールを活用することで、通常は複数ツールを横断して確認する必要がある数値を、1つのダッシュボードで俯瞰できます。その結果、改善点の発見から施策実行までのスピードが飛躍的に向上します。

特に、「入口から出口の間」を可視化する思想と親和性が高く、単なるアクセス解析にとどまらず、CVに直結する動線最適化が可能です。これにより、リード獲得におけるボトルネックを迅速に特定し、優先度の高い改善を即座に着手できます。

オウンドメディアの成果を着実に伸ばしたい方は、初期設計段階から『NY SEO』の導入を検討し、データドリブンな改善体制を構築することをおすすめします。

まとめ|効果測定から改善まで一気通貫で行い、リード獲得を最大化する

オウンドメディアをリード獲得の強力な資産へと育てるには、入口と出口だけでなく、その“間”のユーザー行動を徹底的に可視化し、改善につなげることが欠かせません。本記事で解説したように、NYマーケティング流の効果測定は、初期設計でイベントや導線を網羅し、KPIを定点観測することで、継続的な成果向上を可能にします。

特に以下のポイントを押さえることで、成果の伸びは加速します。

- 初期設定でイベント・導線を漏れなく定義

- UU・クリック率・CVRの3指標を基軸にボトルネックを特定

- 深堀り指標で動線全体の課題を洗い出す

- 効果測定結果をもとに改善施策を即実行

- 『NY SEO』を活用し、データと施策を一元管理

オウンドメディアの成長は、一度の改善で終わるものではありません。データに基づく仮説検証を積み重ねることで、流入・回遊・CVの全てが強化され、安定的なリード獲得基盤が構築されます。