SEOにおいて深刻な問題となる「カニバリゼーション(キーワードの共食い)」。

複数の記事が同一または類似のキーワードで検索結果に競合してしまうと、どれも評価されづらくなり、結果として全体の検索順位やクリック率、流入数が低下するリスクがあります。

本記事では、SEO支援会社の代表として数百メディアを分析してきた経験をもとに、「カニバリゼーションが発生する原因」「調査・特定方法」「修正・防止の具体策」を徹底解説します。

コンテンツ設計や記事構成、内部リンク戦略まで含めて、再発を防ぎながら検索評価を最大化する方法を紹介します。

- カニバリゼーションとは、同一サイト内で複数ページが同じキーワードで競合し、検索順位やCTRが分散する現象。放置するとSEO評価・ユーザー体験・クロール効率の悪化を招く。

- GSCでの検出は手動での確認が前提。複数URLの抽出や時系列比較は可能だが、カニバリ自動検出や構造の可視化には不向き。

- 事前対策には「トピッククラスター戦略」が有効。ピラー記事とクラスター記事を構造化し、重複やテーマ被りを抑止できます。

SEOにおけるカニバリゼーションとは?

SEO施策において「カニバリゼーション(Cannibalization)」は、軽視できない深刻な問題です。

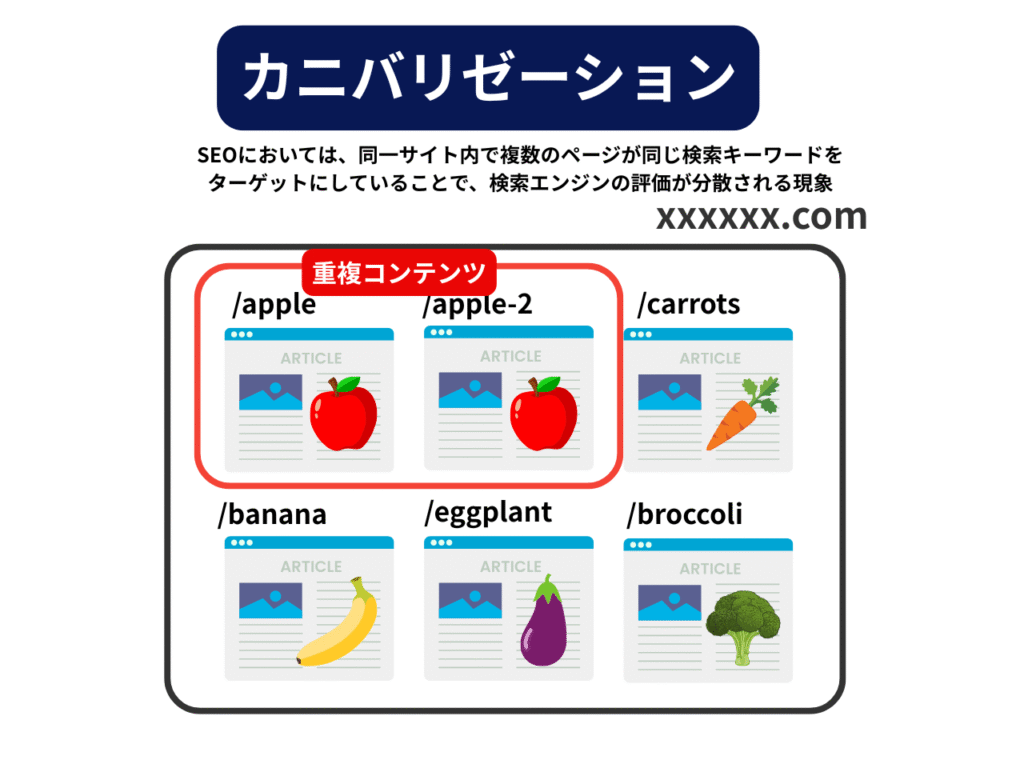

直訳すれば「共食い」という意味であり、SEOにおいては、同一サイト内で複数のページが同じ検索キーワードをターゲットにしていることで、検索エンジンの評価が分散される現象を指します。

いずれのページも検索上位に上がれず、結果的にクリック率や流入数、コンバージョンの機会を失ってしまいます。

カニバリが起きているサイトは、一見すると記事数も充実しており、コンテンツとしては豊富に見えますが、

実際には「評価ポイントがぶつかり合っている」状態になっています。

この状態を放置すると、ユーザー体験も損なわれ、「どの記事を読めばいいか分からない」「同じような内容ばかりで薄く感じる」などのネガティブな印象を与えかねません。

SEOで成果を出すには、キーワードごとにページの“役割”を明確に設計し、重複や競合を防ぐための管理体制が必要です。

特にオウンドメディアの運営者やディレクターにとって、カニバリゼーションの検知と解消は、日々の管理業務の中でも重要な施策のひとつです。

カニバリゼーションの定義

前述したように、カニバリゼーションとは、同一サイト内の複数ページが、同じ検索キーワードをターゲットにして競合してしまい、検索順位や評価が分散される状態を指します。

Googleは、1つの検索クエリに対して最も適した1ページを選びたいため、同じキーワードを狙う記事が複数あると「どれを上げるべきか判断できない」状態に陥り、結果的にすべてのページの順位が下がる傾向があります。

「重複コンテンツ」と混同されがちですが、コピー&ペーストのような内容重複とは異なり、テーマやキーワードの“目的の重複”によって生じる内部競合です。

なぜカニバリゼーションはSEOにとって悪影響なのか?

カニバリゼーションが発生しているサイトでは、複数ページが同じキーワードや検索意図を取りにいくことで、ページ毎の評価が分散し、検索順位が安定しない状態が続きます。

こうなると、ユーザーにとって最適なページが検索結果に表示されず、CTRや滞在時間も下がるため、検索エンジンからの流入が減少します。

さらに、重複コンテンツと誤解されペナルティ対象になるリスクや、クロール効率の低下など、SEO全体の基盤を揺るがす問題が次々に起きます。以下は主要な悪影響です。

- 影響①|Googleからのペナルティによる順位低下やインデックス削除のリスク

- 影響②|SEO評価の分散と機会損失

- 影響③|意図しないページの表示とユーザー体験の低下

- 影響④|クロール効率の低下

影響①|Googleからのペナルティによる順位低下やインデックス削除のリスク

カニバリゼーション自体が即「ペナルティ即発動」というわけではありませんが、重複コンテンツ投稿や内容の酷似が進むと、Googleのアルゴリズムから「価値の薄い重複情報」と判断される可能性が高まります。

特にコピー・ペーストや内容がほとんど同一の複数ページが存在している場合、それらが重複コンテンツとみなされ、どれか一つを優先して評価するような処理がされるか、またはインデックスからの削除対象になることもあります。

こうしたリスクは、サイトの信頼性やオーソリティにも陰を落とし、他の記事にも波及するため、カニバリが疑われる段階で早めの検出・整理が重要です。

影響②|SEO評価の分散と機会損失

複数ページが同一キーワードを狙うと、本来なら1ページで集中獲得できるはずの被リンク、CTR、滞在時間、ユーザーからの評価が複数に“分散”してしまいます。

すると、どのページも十分な強さを持てず、検索エンジンから「どれが最も関連性が高いか」と判断されにくくなり、順位が伸び悩むことになります。

結果として、機会損失が生じます。たとえ良質なコンテンツを持っていても、競合ページが自サイト内にあれば、その中で埋もれてしまうのです。

影響③|意図しないページの表示とユーザー体験の低下

検索結果で本来見せたいページとは異なるページが上位に表示されてしまう「意図しないページ表示」が起きやすくなります。

ユーザーが求めている情報(検索意図)とはズレたページがヒットすると、滞在時間は短くなり直帰率は上がります。

こうしたユーザー体験の悪化は、検索エンジンの評価にもネガティブに働きます。

検索アルゴリズムはユーザーがページに“満足しているかどうか”(CTR、滞在時間、直帰率など)を指標の一つとしており、期待外れのコンテンツを上げ続けることは、サイト全体の評価ダウンに繋がることがあります。

影響④|クロール効率の低下

サイトに似た内容のページが多数あると、検索エンジンのクローラーが重複・類似ページを頻繁に巡回することになります。これは「クロールバジェット」という資源の浪費を意味します。

重要なページや新しいページがクローラーに認識されるまでの時間が延びる上、不必要なページの更新確認が優先されてしまうこともあります。

結果として、新コンテンツのインデックス登録遅延や、サイト全体の検索評価の伸びが抑えられてしまう可能性が高まります。

カニバリゼーションが発生する5つの主な原因

SEO上でカニバリゼーションが起きる背景は複数ありますが、それを理解しないとたびたび同じ失敗を繰り返します。

原因を把握することで、予防策や対処策を設計でき、サイトの評価を最大化できます。以下は代表的な5つの原因です。

- 原因①|類似・重複コンテンツの存在

- 原因②|URLの正規化がされていない

- 原因③|意図しないページの自動生成

- 原因④|古いページが残ったまま

- 原因⑤|内部リンクの不統一

原因①|類似・重複コンテンツの存在

似たテーマの記事や内容の重複したページが存在すると、検索エンジンがどちらのページを評価すべきか判断に迷います。ユーザーにとっても似た内容が複数あれば混乱を招き、CTR・滞在時間にマイナス影響が出ることが多いです。

コンテンツを量産する過程で、リサーチ不足やテーマ設計の甘さにより、同じ検索意図を狙った記事が増えてしまうのが典型的なパターンです。

重複部分の割合が高いと、Googleから重複コンテンツとみなされてしまう可能性があります。

対策としては、記事テーマ設計時にキーワードと検索意図を整理し、「どのページがどの目的を持つか」を明確にすることが効果的です。

原因②|URLの正規化がされていない

「wwwあり/なし」「末尾スラッシュあり/なし」「HTTPとHTTPS」など、URLの表記ゆれがあると、本質的には同一の内容であっても別のURLとして検索エンジンが認識してしまいます。

Googleの公式サイトによると、URLの正規化がされていないことがGoogleのスパムにはならないと言われています。

しかし、ユーザーが同一コンテンツのどれが正しいページかわからなくなるので、いずれにしても、URLの正規化がされていないのは問題です。

サイト上で重複コンテンツが発生することは通常のことであり、Google のスパムに関するポリシーの違反にはなりません。ただし、同一のコンテンツが多数の異なる URL からアクセスできるようになっていると、ユーザー エクスペリエンスの悪化につながることがあります(たとえば、どれが正しいページなのか、2 つのページに違いがあるかどうかなどの疑問をユーザーが抱く可能性があります)。

引用:URL 正規化とは何か | Google 検索セントラル | Documentation

よく見られる、URLの表記ゆれによるカニバリゼーションにおける、代表パターンは下記になります。

| 表記の違い | 例 | SEO上のリスク | 解決策 |

|---|---|---|---|

| HTTP / HTTPS | http://example.com/page vs https://example.com/page | Googleが別ページと認識し、評価が分散 | 301リダイレクトでHTTPSに統一 |

| www / 非www | https://www.example.com/pagevs https://example.com/page | 被リンクや内部リンクの評価が分断 | Search Consoleで正規ドメインを指定+301統一 |

| 末尾スラッシュの有無 | https://example.com/pagevs https://example.com/page/ | クローラーが別URLと誤認し、重複扱いに | サーバ設定 or canonicalタグで統一 |

| 大文字・小文字の違い | /Page vs /page | サーバによっては別URL扱い | URL設計時に小文字統一を徹底 |

| URLパラメータの有無 | /page vs /page?ref=mail | 重複インデックス化、トラッキング用URLが大量生成される | canonicalで正規URL指定 or noindex |

URL正規化(canonicalタグの設定や301リダイレクト)により、検索エンジンに「どれが正規のURLか」を明示することが必須です。

こうした表記ゆれを放置しておくと、クローラーが複数URLを巡回する無駄が生じ、被リンクなどの評価も分散してしまいます。

対策方法の1つとして、rel=”canonical” を利用して正規ページを指定する方法があります。

▼関連記事

URLの正規化とは?SEOでの重要性や確認方法、対策を徹底解説!

原因③|意図しないページの自動生成

サイト運営中に、同一テンプレートで内容をほぼ変えずに大量のパラメータ付きURLが生成されることがあります。

ECサイトの商品フィルタ、ソートパラメータ、トラッキングパラメータ、カテゴリーページのページネーションなどが典型例です。

| 代表例 | 説明 | SEO上のリスク |

|---|---|---|

| 商品フィルタ | 色・価格・サイズなどで商品を絞り込んだ際に、異なるURLが生成される(例:?color=red) | 内容がほぼ同一のページが増え、重複コンテンツとみなされる可能性 |

| ソート順変更 | 「価格順」「新着順」など、並び替え操作でURLが変化(例:?sort=price_asc) | URLごとに評価が分散し、canonicalがなければカニバリ化しやすい |

| ページネーション | カテゴリーページの「2ページ目」「3ページ目」(例:/category?page=2) | 内容が似通うため、主要ページとの評価衝突が起こり得る |

| トラッキングURL | メルマガやSNSなどから流入する際に付与されるパラメータ(例:?utm_source=…) | 同一内容のURLが複数生成され、Googleが正規URLを見失う恐れ |

| タグ一覧・類似カテゴリ | 似た内容を含むタグ一覧ページや重複カテゴリ(例:/tag/seo, /category/search-seo) | 似た構成のページが乱立し、検索意図の競合が発生 |

意図しない生成ページが、ほぼ同じ内容を持つため、重複コンテンツ状態をつくり、カニバリを引き起こします。

対策には、こうしたページに noindex を付ける、canonical を正しく設定する、パラメータURLを統制する設定をCMSやサーバ側で行うことなどがあります。

原因④|古いページが残ったまま

サイトを更新・リニューアルしても、過去の記事が整理されずに残っていると、それがカニバリの温床になります。

内容が古くて情報が陳腐化していたり、同じテーマでより新しい記事が別URLで書かれていたりする場合、検索エンジンとユーザー双方にとって古いページの存在がノイズとなります。

古い記事が新しい記事と競合してしまい、新しい記事の順位が伸び悩むこともしばしばです。リライト、統合、または削除・noindex設定をして、古いページを整理することがSEOパフォーマンスの改善に直結します。

原因⑤|内部リンクの不統一

正規化されていないURL同士(表記ゆれや非正規URL)が内部リンクで混在しているケースも、カニバリゼーションを起こす原因の一つです。

例えば、コンテンツAへのリンクが一部 https://example.com/page、他の箇所は http://example.com/page/ という形でリンクされていると、Googleはそれぞれを別ページと認識する可能性が出てきます。

リンクのアンカーテキストやリンク元ページのURLが統一されていないことで、どのページが“評価を集めるべき正規のページか”という信号が弱くなります。

統一したURLで内部リンクを結び、正規ページにリンクを集中させることが、評価集中=検索順位の安定化に繋がります。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

カニバリゼーションをGoogleサーチコンソールで調べる方法

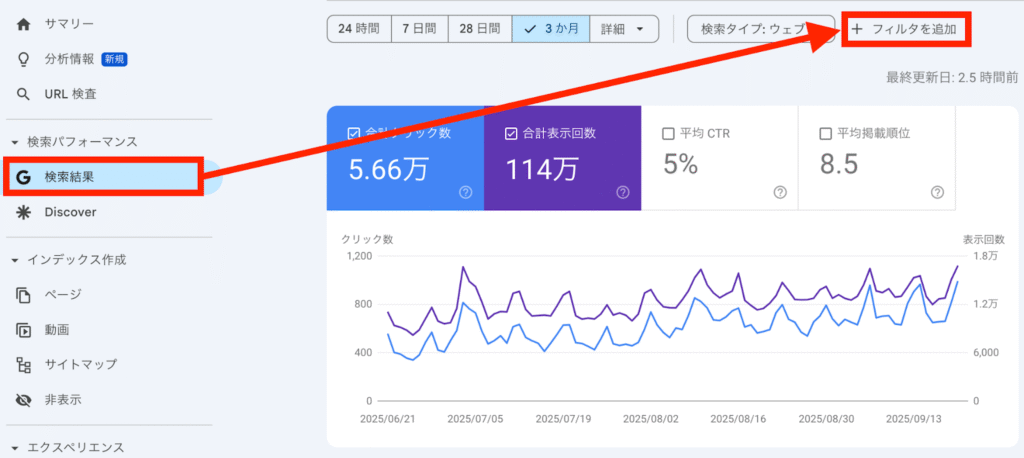

カニバリゼーションは、検索パフォーマンスに悪影響を与える内部競合ですが、Googleサーチコンソール(GSC)を使えば、ある程度の兆候を可視化することができます。

特に「同一キーワードで複数ページが表示・ランクインしていないか」を定点観測することで、ページ間の競合状態を把握し、統合・リライト・noindexなどの適切な対処につなげることが可能です。

この記事では、GSCでの基本的なカニバリ検知ステップを、実務者向けに4ステップで解説します。

- STEP①|検索パフォーマンスレポートを開く

- STEP②|対象キーワードでフィルタリング

- STEP③「ページ」タブで複数URLが表示されるか確認

- STEP④|時系列で順位変動を確認

記事を量産しているなら、サーチコンソールだけでは「カニバリゼーション」の検知・対策は不十分です。

複数URLが似たキーワードで競合していても、サーチコンソールではそれらを一括で可視化したり、通知を出してくれる機能がありません。

一方、NYマーケティングの「NY SEO」ツールは、サーチコンソールのデータを自動で取り込み、カニバリ監視やKWグループ管理、内部リンク状況の可視化などを通じて、こと前に重複や競合を察知できます。

記事の評価が分散する前にNY SEOを導入し、サイトへのダメージを未然に防ぎませんか?

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

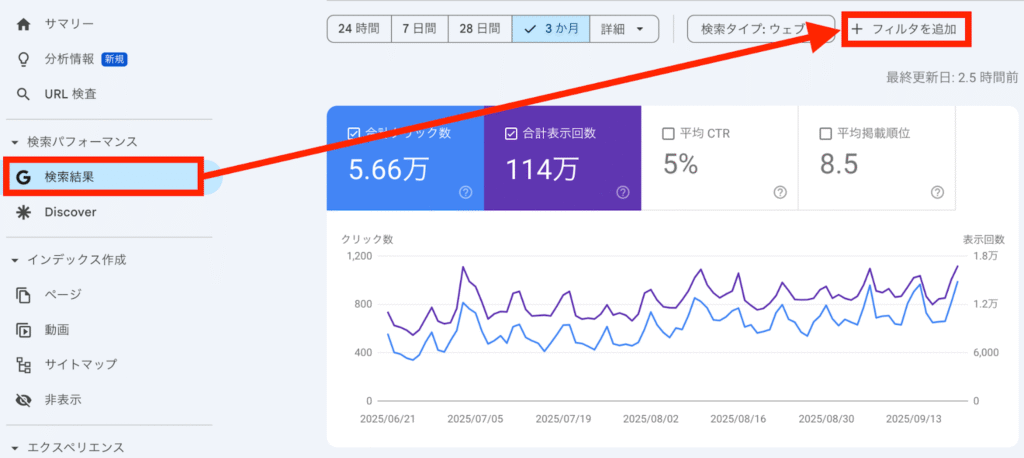

STEP①|検索パフォーマンスレポートを開く

まずGoogleサーチコンソールの管理画面から、対象のプロパティ(サイト)を選び、左側メニューの「検索パフォーマンス」をクリックします。

このレポートは、サイトに表示されたクエリ(検索キーワード)、クリック数、表示回数、CTR、平均掲載順位などを可視化する機能です。

基本的な流入ワードやパフォーマンスの傾向を把握するにはこのレポートが最も重要で、カニバリゼーションの兆候を見つける出発点となります。

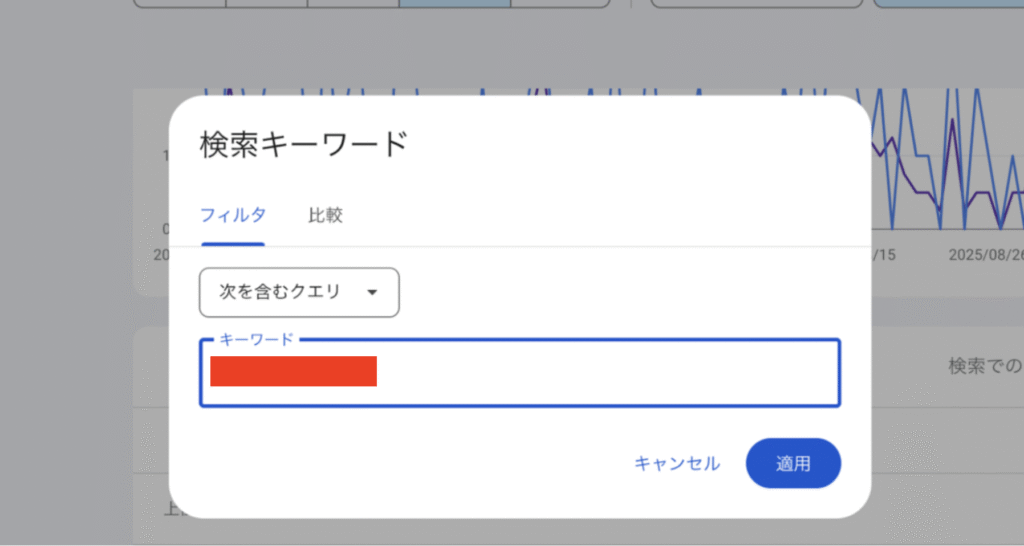

STEP②|対象キーワードでフィルタリング

つぎに、実際にカニバリが発生していそうなキーワードを個別に確認します。検索パフォーマンスレポートの「+フィルタを追加」ボタンをクリックし、「クエリ」でフィルタをかけ、確認したい特定のキーワードを入力してください。

こちらのボックスには、明確に狙っているキーワードを入力します。

このフィルタをかけることで、そのキーワードに関してGoogle検索で表示・クリックされたページのデータのみが抽出される状態になります。

複数記事で同じキーワードを狙っている場合、このフィルタによって内部競合があるかどうかの検証準備が整います。

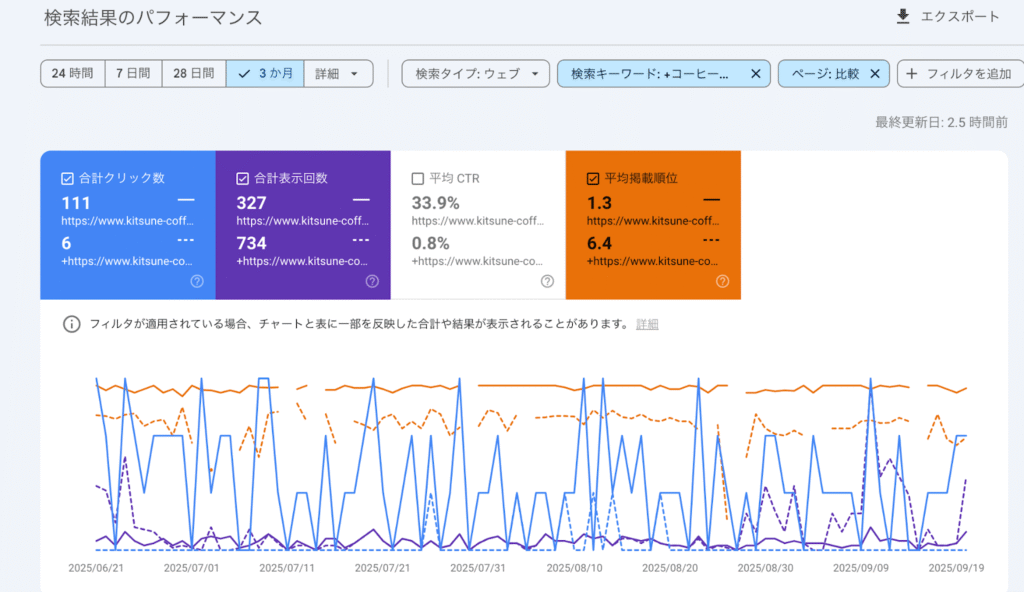

STEP③「ページ」タブで複数URLが表示されるか確認

フィルタをかけた状態で「ページ」タブを開きます。ここに複数のURL(記事ページ)が並んでいた場合、そのキーワードに対して複数のページが検索結果に同時に表示されている、つまりカニバリゼーションが起きている可能性があるということです。

とくに、掲載順位がバラけていたり、CTRやクリック数に偏りがある場合は、どのページを正規として評価させたいのかが検索エンジンに伝わっていない可能性があります。

このような状態では、検索順位が不安定になり、いずれのページも上位表示されにくくなります。

STEP④|時系列で順位変動を確認

調べたい記事のURLをタップすると時系列で順位変動を確認できます。

最後に、同じクエリに対して複数ページの平均掲載順位を時系列グラフで比較しましょう。

ページごとの表示履歴やクリック数の推移をグラフで確認すると、どのページがいつ優勢だったか、または順位が入れ替わっていたかが可視化されます。

上記の場合、上位ページ(平均1.3位)が十分に評価されているにもかかわらず、下位ページ(6.4位)も検索結果に出てきており、評価が完全に集中していません。

特に下位ページの表示回数が高く、CTRが極端に低い(0.8%)ことは、ユーザーが望んでいないページが検索結果に表示されている可能性があります。

カニバリが起きている場合、順位が入れ替わったり、両者とも10位前後をうろつくような不安定な傾向が見られることが多いです。

この状態を確認できれば「評価が集中していない=カニバリが続いている」証拠となり、統合・リライト・noindex、または内部リンク整理などの具体策に進む根拠となります。

【状況別】カニバリゼーションの具体的な解消法

カニバリゼーションが発生していると判明した後は、原因やページの関係性に応じた最適な対処が必要です。

やみくもに削除やnoindexを設定するのではなく、「統合すべきか?残すべきか?出し分けるべきか?」を判断し、それに応じた技術的処理を行うことが重要です。

以下に、よくある状況別に最適な5つの解消法を整理しました。

| 解消法 | 即効性 | 工数 | SEO効果 | やり方の概要 |

|---|---|---|---|---|

| ① 301リダイレクト | ◎(即反映) | △(サーバ設定が必要) | ◎(評価を完全に移行) | 不要なページを削除し、正規ページに恒久的にリダイレクト。評価・被リンクも移動。 |

| ② canonicalタグ | ◯(インデックス再処理後) | ◯(タグ記述のみ) | ◯(評価は統合傾向) | <link rel=”canonical”> を使ってGoogleに正規URLを明示。類似ページを整理。 |

| ③ コンテンツ統合・リライト | △(作業時間が必要) | ✕(手動編集・再構成) | ◎(本質的な改善) | 両方の内容を1つに統合し、ユーザーにも検索エンジンにも明確な1本に仕上げる。 |

| ④ noindexタグ | ◎(即インデックス除外) | ◯(metaタグ記述) | △(評価は失う) | 重複を防ぎたいページを検索結果から除外。残したいページへの集中を図る。 |

| ⑤ 内部リンクとサイトマップ整理 | ◯(構造改善による効果) | △(全体把握が必要) | ◯(評価の集中・誘導) | 正規ページに内部リンクを統一し、評価のバラつきを防ぐ。サイトマップも整理。 |

解消法①|301リダイレクトで評価を統合する

明らかに同一検索意図・同一ターゲットのページが存在し、一方を残すと判断できる場合は、不要なページを削除し、301リダイレクトで評価を統合します。

301リダイレクトは「恒久的な転送」を意味し、SEO的にも残したいページへ評価を引き継ぐ公式な手段です。(308が使われることはあまりありません)

検索エンジンの結果に表示されるページの URL を変更する必要がある場合は、可能な限りサーバー側の永続的なリダイレクトを使用することをおすすめします。これは、Google 検索とユーザーを確実に正しいページに導くための最善の方法です。ステータス コード 301 と 308 は、ページが別の場所に完全に移転したことを意味します。

引用:リダイレクトと Google 検索 | Google 検索セントラル | Documentation | Google for Developers

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 重複ページを正規ページに統合して、SEO評価を引き継ぐ |

| 使う場面 | 古い記事 → 新しい記事へ類似コンテンツの整理時 |

| SEO効果 | 被リンクや検索順位などの評価を移行できる |

| 設定方法 | サーバー側で301を設定(.htaccessなど)WordPressはプラグインで可 |

| 注意点 | リダイレクト元が別のリダイレクトに繋がらないように(チェーン防止)内部リンク・サイトマップも新URLに更新すること |

たとえば、古い比較記事と新しい完全版記事が競合している場合、古い記事を新しい記事にリダイレクトすることで、被リンクや検索評価が分散せず、一本化されます。

この方法は評価資産の継承+ユーザー誘導の最適化に効果的です。対象ページの流入・CTR・CVRを比較し、劣後ページを判断して実施しましょう。

▼関連記事

リダイレクトによるSEOへの影響とは?正しい設定方法と注意点

解消法②|canonicalタグで正規URLを伝える

コンテンツの構成や情報は類似していても、URLの仕様や表示内容が微妙に異なる場合、301リダイレクトではなく<link rel=”canonical”>タグを用いるのが効果的です。

canonicalは「このページの正規版はこっちです」とGoogleに伝えるHTMLタグで、クローラーに評価集中のシグナルを送る役割を果たします。

たとえば、商品一覧ページの並び替え(?sort=newなど)や、同内容のA/Bテストページが複数URLに存在する場合などに活用されます。

canonicalタグを使用する際は、必ず各ページのhead内に正規URLを記述し、指定先URLがインデックス可能であることを確認しましょう。

誤った指定は逆効果になるので注意が必要です。

Google公式サイトによると、下記でrel=”canonical” などを利用して正規ページを指定するのが推奨されています。

重複ページまたは非常に類似したページの正規 URL を指定する場合、いくつかの方法で Google 検索に優先事項を伝えられます。正規化に対する効果が高い順に、以下の方法があります。

- リダイレクト: リダイレクト先が正規ページになるべきことを強く示すシグナルです。

- rel=”canonical” link アノテーション: 指定された URL が正規ページになるべきことを強く示すシグナルです。

- サイトマップに含める: サイトマップに含まれる URL が正規ページになることを示しますが、シグナルとしては弱いものです。

これらの方法を組み合わせて使用するとより効果的です。 2 つ以上の方法を使用すると、希望する正規 URL が検索結果に表示される可能性が高くなるということです。

引用:rel=”canonical” などを利用して正規ページを指定する方法 | Google 検索セントラル | Documentation

▼関連記事

canonicalタグとは?書き方や確認方法、使い方・注意点も解説

解消法③|コンテンツをリライトまたは統合する

カニバリが発生しているページがどちらも一定の価値を持っている場合は、内容を統合・再構成するのが最も本質的な解決策です。

どちらのページもキーワード順位や被リンクを持っている場合、それらを活かすには新しい「完全版」として再編集し、統合後に片方をリダイレクトするか、noindex化するのが有効です。

また、検索意図のズレが小さい場合は、それぞれのコンテンツを役割分担(例:基礎編と応用編)するようリライトし、ターゲットをずらすことで共存可能にする方法もあります。

この方法は手間はかかりますが、SEOだけでなくユーザー体験の最適化にもつながる“攻めの改善策”です。

▼関連記事

Googleアナリティクスとサーチコンソールを使った効率的な記事リライト戦略

解消法④|noindexタグでインデックスを制御する

どうしても削除できない、または一時的にインデックスを避けたいページには、HTMLのheadに<meta name=”robots” content=”noindex”>タグを設置してインデックスから除外する方法があります。

noindexタグは、評価を受け取らせたくないページ・重複を避けたいページを検索結果から外すための防御策です。

よく混同されやすいnofollowとの違いは以下の通りです。

| 指定内容 | 主な効果 | 使う場面 | Googleの動き | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| noindex | ページを検索結果に表示させない | 重複・低品質・公開対象外のページを除外したいとき | インデックスから削除される | ページ自体はクロールされる(リンクはたどる) |

| nofollow | ページ内のリンクを評価対象にしない | 外部リンクに評価を渡したくないとき(広告・信頼できないリンクなど) | リンク先をクロールしない or 評価しない(Google判断) | ページはインデックスされる可能性あり |

| noindex, nofollow(併用) | ページもリンクも評価対象にしない | 非公開・評価不要なテストページ・LP・一時公開など | インデックス削除+リンク無効化 | 一時的な非公開などに有効、常用は避ける |

ただし、noindexを設定しても、外部リンクの評価はそのページに一時的にとどまるため、評価を移したい場合は301リダイレクトとの併用が推奨されます。

また、noindex設定後はSearch Consoleでインデックス状況を確認し、きちんと反映されているかを監視しましょう。

多用しすぎるとクローラビリティが下がるので、運用には注意が必要です。

▼関連記事

robots.txtとnoindexの違いは?使い分けと書き方を解説

解消法⑤|内部リンクとXMLサイトマップを統一する

XMLサイトマップとは、サイト内にあるすべての重要なページの一覧表を「検索エンジン向け」にまとめたファイルです。

Googleなどの検索エンジンに対して、「どのページをクロール(巡回)してほしいか」を伝えるための設計図のような役割を果たします。

カニバリゼーションの根本原因が内部リンクの分散や不統一にある場合、リンク構造の整理が最優先です。

たとえば、サイト内の別記事が複数の類似ページにバラバラにリンクしている場合、Googleはどのページを正とすべきか判断できません。

内部リンクを正規ページに集中させ、他の類似ページへのリンクは削除またはnoindex化する必要があります。

また、XMLサイトマップでも同様に、正規ページだけを含めるようにメンテナンスしましょう。

正規化されていないURL(末尾スラッシュ違いや大文字URLなど)が混在していると、評価のブレが生じます。

リンクの指し先=SEO評価の流れを意識して、構造的に評価を集約できる状態を設計することが重要です。

▼関連記事

XMLサイトマップとは?SEO効果のある作り方・設定方法をプロが解説

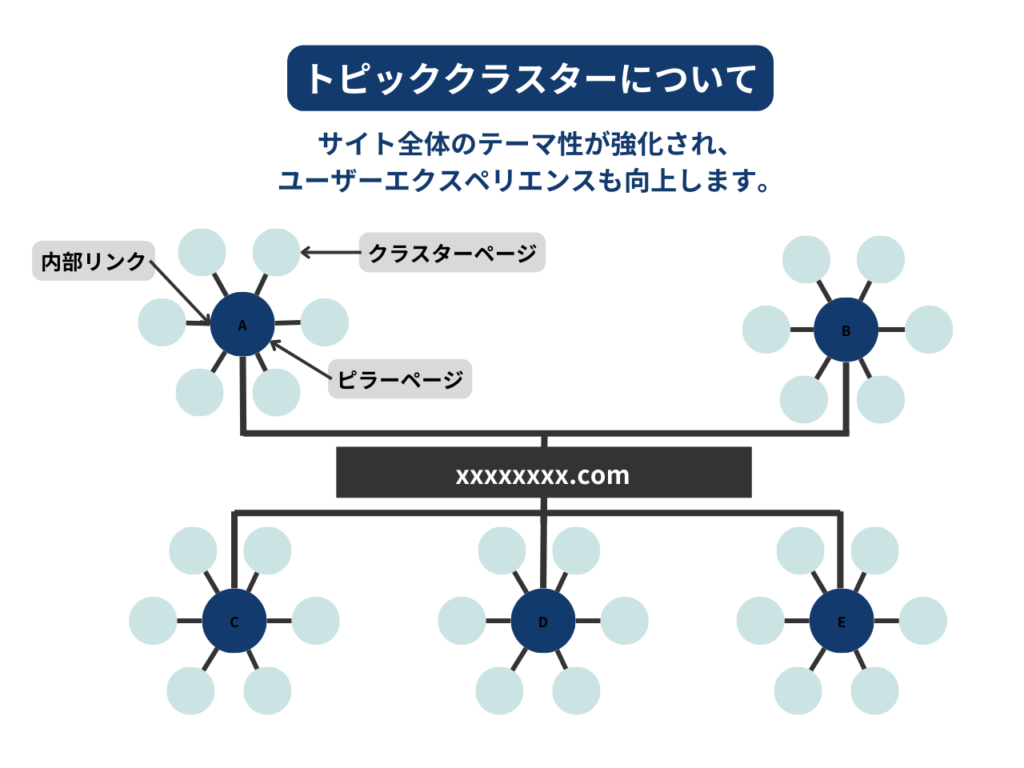

カニバリゼーションを未然に防ぐなら「トピッククラスター戦略」

オウンドメディアが成長する過程で、必ず直面するのが「カニバリゼーション=検索意図の重複による評価の分散」です。

コンテンツが増えれば増えるほど、似たようなキーワードやテーマを扱う記事が自然と重なり、Googleがどのページを優先的に評価すべきか判断できなくなります。

結果として、すべてのページの検索順位が下がり、本来得られるはずだったトラフィックを失うのです。これを未然に防ぐ最も効果的な戦略が「トピッククラスター戦略」です。

トピッククラスター戦略とは、メディア内のコンテンツを「中心となる包括的な記事(=ピillarページ)」と、それを補完・関連付ける「周辺記事(=クラスターコンテンツ)」に整理し、明確な内部リンク構造を設計する手法です。

Googleに対して「このメディアはこのテーマに関する体系的な知識源である」という明確なシグナルを送ることができます。

つまり、トピッククラスターはカニバリ対策としてだけでなく、検索エンジンに伝える「構造的な専門性」の設計図でもあるのです。

▼関連記事

トピッククラスター戦略完全ガイド|作り方やSEOでの重要性を解説。

外部のサイトが丸ぱくりの重複コンテンツを出してたらDMCA申請で葬る

あなたが必死に書いた記事を、そっくりそのまま無断転載しているサイトを見つけたら、感情的になる前に、淡々と“法の手続き”で葬るのが最もスマートな方法です。

その一手が「DMCA(デジタルミレニアム著作権法)申請」です。

Googleに正しく申し立てを行えば、パクられた記事は検索結果から削除され、加害サイトのドメイン評価にも大きなダメージを与えることができます。

特に、パクリ側がインデックスで先に上位を取っていた場合、本家のSEOに致命的な悪影響を与えかねません。

DMCA申請は、Google検索の削除リクエストフォームから誰でも無料で実行可能。

必要な情報は下記の4つです。

- 自分のオリジナルページのURL

- コピーされている該当URL(パクリサイト)

- 著作権を有していることの宣誓(フォーム内でチェック)

- 連絡先情報(本名・住所・メールアドレス)

このフォームは、検索結果からの削除をリクエストするための正規ルートです。「著作権で保護された自分のコンテンツが無断で使用されている」場合に限り、正当な申請が可能です。

▼DMCA著作権侵害の申し立てフォーム(Google公式)

URL:Google 上のコンテンツを報告 – Legal ヘルプ

証拠URLとオリジナルURLをセットで提出し、法的根拠を示せば、数日で削除されるケースもあります。コンテンツは“資産”であり、著作権という“武器”で守る時代です。

カニバリゼーションを事前にチェックできるツール

SEOにおいて深刻な問題となる「カニバリゼーション(キーワード競合)」は、気づかぬうちに順位低下や流入減少を引き起こします。

こうした内部競合を事前に検知・対策できるおすすめツールを3つ紹介。事前の確認により、不要なリライトや機会損失を防ぎ、効率的なメディア運営を実現します。

ツール①|NY SEO

NYマーケティングの「オウンドメディア売上UPツール[NY SEO]」は、カニバリゼーション(同一サイト内でキーワードが競合してしまう現象)対策を含む、オウンドメディアのSEO改善/売上最大化を図るサービスです。

このツールの核は定量的KPI(指標)の設定とモニタリングです。流入・サイト回遊・問い合わせ(CV)といったユーザーの行動を細かく追い、どこがボトルネックになっているか可視化します。

「リライトKW候補の提示」「キーワードのグループ管理」「内部リンク管理」に加えて、カニバリ監視機能を備えている点が特に重要。

具体的には、Googleサーチコンソールのデータをもとに、同じKW(キーワード)で複数ページが競合していないか自動で抽出し、カニバリの疑いあるページを一覧でチェックできるようにします。

“コンテンツ同士の競合”による検索順位の低下や流入の分散といったロスを抑制できます。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

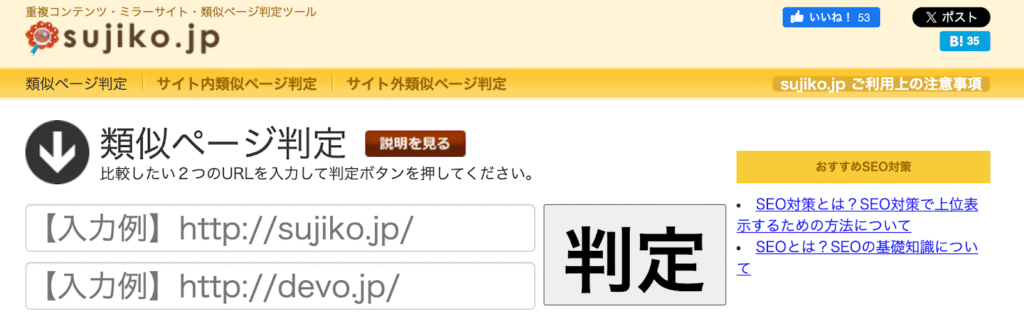

ツール②|sujiko.jp

sujiko.jpは、ミラーページ(重複・類似ページ)を判定する無料SEOツールを提供しています。

2つのURLを比較して類似度を表示する「類似ページ判定」、サイト内の重複ページを調査する「サイト内類似ページ判定」、外部サイトとの類似を調べる「サイト外類似ページ判定」があり、各結果には「激似」「高」「中」「低」の4段階評価と見解が付きます。

無料登録で利用回数・調査件数が拡張され、SEO内部対策の改善に役立つツールです。

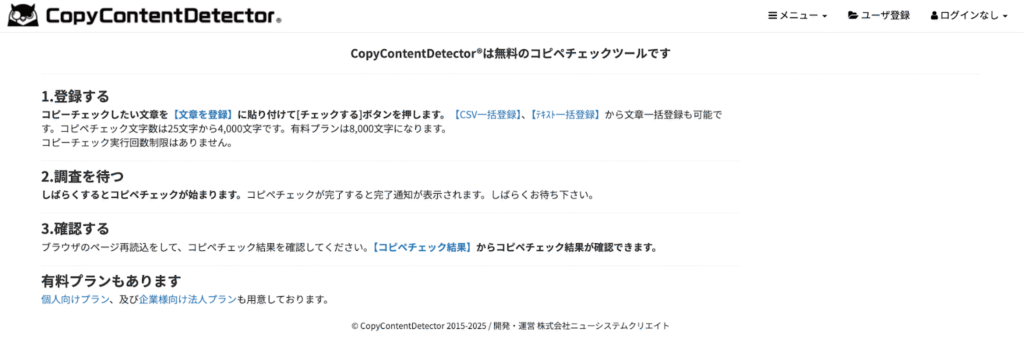

ツール③|Copy Content Detector

CopyContentDetectorは、文章のコピペ(重複コンテンツ)チェックができる無料ツールです。文章を貼り付けてチェックできるほか、CSVやテキストの一括登録にも対応しています。

文字数制限は通常4,000文字、有料プランでは8,000文字まで拡張されます。チェック回数に制限はなく、過去登録した文章同士の類似度検査も可能。

結果は「良好」「要注意」「コピーの疑い」といった分類で表示され、類似箇所は色分けされて視覚的に確認できます。さらに、文章の簡易校正(漢字・表現の間違いなど)機能も備えており、使いやすさと精度を両立しているツールです。

まとめ

カニバリゼーションは、SEOにおいて見落とされがちな“内部競合”であり、検索順位の分散やクリック率の低下を引き起こす要因です。

対策の第一歩は「発見すること」。定期的な調査とツール活用により、同一キーワードで競合するページを可視化し、リライト・統合・削除といった適切な措置を取ることが重要です。

SEOは単なる量ではなく、構造の最適化が成果を左右します。問題を放置せず、定期的な見直しがオウンドメディア運営の質を大きく左右します。オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<