SEOの成果を「検索順位が上がった」「アクセスが増えた」だけで判断するのはあまり事業へのインパクトから見ると意味がない数値です。

たしかに数値としては分かりやすい指標ですが、それだけでは事業成果にはつながりません。

なぜなら、ユーザーは「検索したあと」も、複数のページを比較し、最終的に行動を起こすかどうかを判断しているからです。

つまり、SEOにおける効果測定とは、「集客」だけでなく「接客設計」まで含めて見直すべきタイミングに来ているということ。

本記事では、「検索意図」「導線設計」など、ユーザーの行動を可視化する複数の評価軸を提示しながら、SEOの本当の意味での“改善”に必要な視点をわかりやすく解説します。

- 生成AI/ゼロクリック時代は順位・PVより「限られた流入をCV化する接客設計」を最優先。

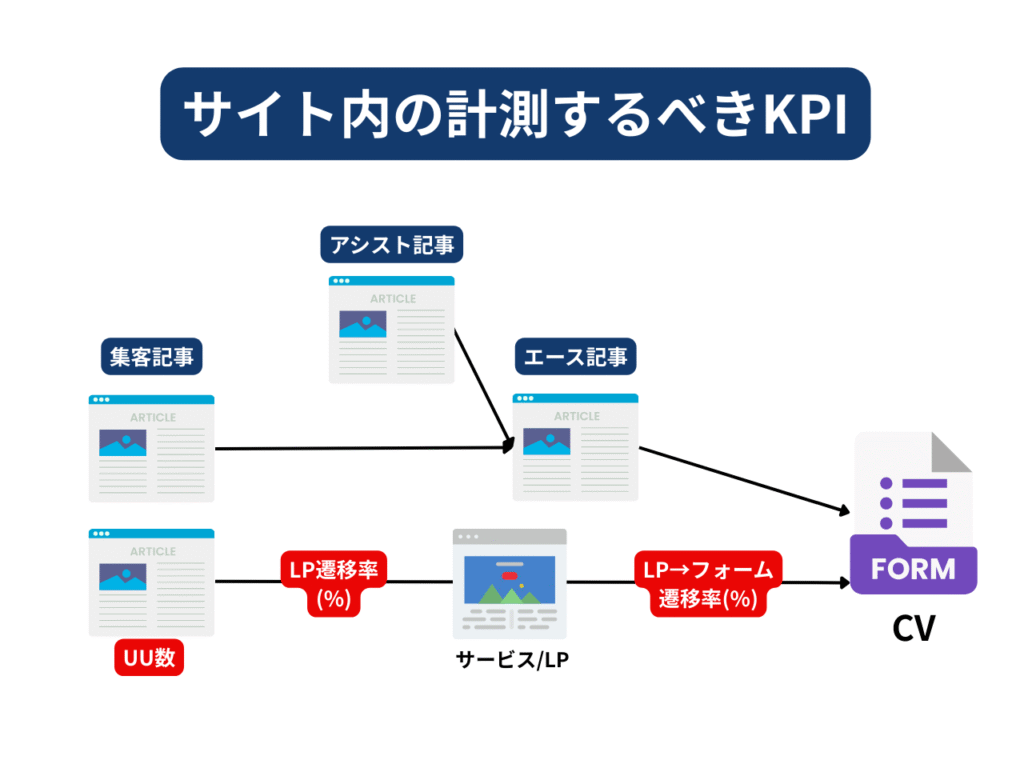

- UU/記事→LP遷移率/LP→送信CVRのKPI分解でボトルネックを特定。

- 内部リンク最適化+記事内容とCTAの温度一致+固定/インラインCTAで離脱を抑制。

- GA4・GTM・Clarity・NY SEOで可視化し、異常検知→仮説立案→ABテストを継続。

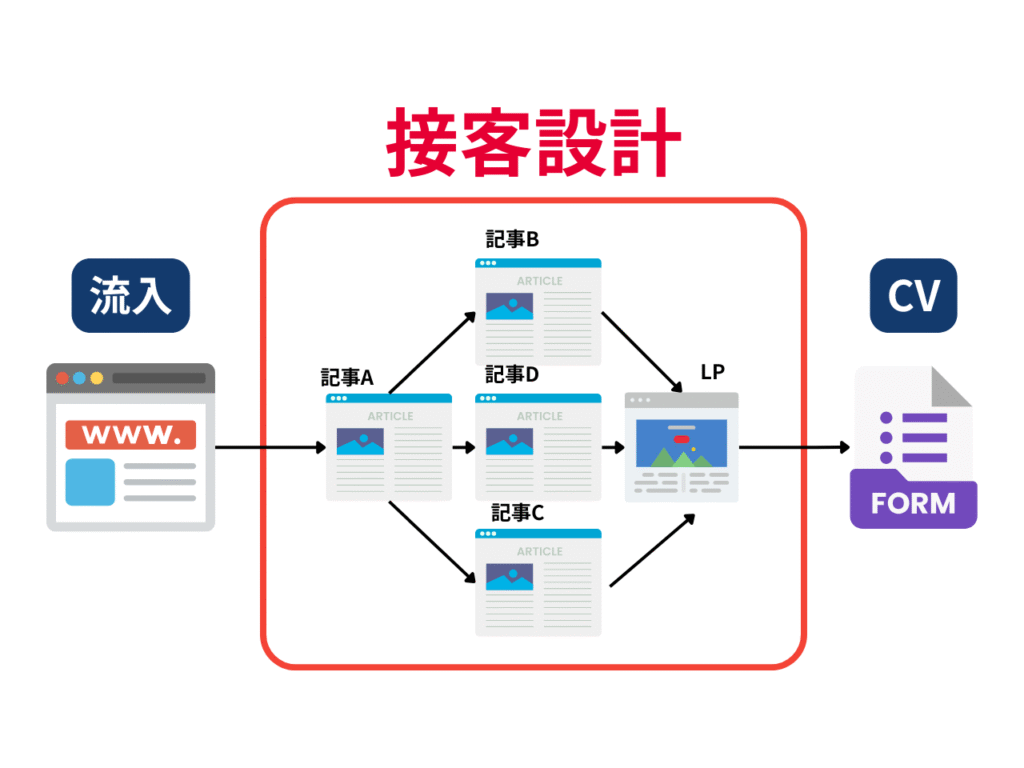

また、AI時代に求められるのは、サイト流入後の“接客設計”です。

NY SEOは、記事間の遷移・LP誘導・内部リンクをKPIで可視化し、回遊率とCVを同時に引き上げます。今すぐページをチェックして、勝てるSEO設計に切り替えましょう。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

SEO効果測定を通して「接客設計」を強固にすべき

生成AIの台頭により、SEOを取り巻く環境は劇的に変化しました。

もはや、検索順位やアクセス数といった「入口」の指標だけを追い続ける従来の戦略では、オウンドメディアから真の成果、すなわちコンバージョン(CV)を生み出すことは極めて困難です。

なぜなら、Googleの検索結果から直接サイトへ流入する総量が構造的に縮小しているだけでなく、ユーザーが検索結果ページを経由せずに情報を完結させる「ゼロクリック検索」が増加しているためです。

この新しい時代において、オウンドメディアが成果を出し続けるためには、限られた訪問者をいかに効率的にCVへと導くかという「接客設計」の強化が不可欠です。

これは、サイト内でのユーザー行動を綿密に可視化し、意図的に次の行動へと案内する設計思想を指します。

弊社、NYマーケティングでは、この「入口・間・出口」というフレームワークに基づき、細分化されたKPI(重要業績評価指標)を設定し、すべての数値を改善することで、最終的なCVを最大化する戦略を提唱しています。

- 切り口①|入口(流入)

- 切り口②|間(ユーザー行動)

- 切り口③|出口(CV)

切り口①|入口(流入)

オウンドメディアの成功を測る上で、サイトへの「入口」、すなわち検索エンジンからの流入は依然として重要な要素ですが、その捉え方は大きく変わっています。

以前は、キーワード選定と記事作成を通じて検索順位を上げ、ひたすらアクセス数を増やすことがSEOの王道とされてきました。

しかし、生成AIの普及により、Googleが検索結果の概要を直接表示する「Google Overview」の登場や、チャット検索による「ゼロクリック検索」の増加で流入が減少しています。

この現状を打破するためには、単に流入数を増やすだけでなく、質の高いユーザーを効率的に流入させるための多角的な戦略が求められます。

具体的には、流入に関するKPIとして以下があります。

- ユニークユーザー(UU)数

- 検索順位

- クエリ表示回数

上記を詳細にモニタリングし、サイト全体のパフォーマンスを俯瞰的に把握することが不可欠です。

また、生成AIによる検索流入減少リスクに備え、YouTubeやSNS、メールマーケティングなど、複数のチャネルを組み合わせた流入基盤を構築しましょう。

それぞれのチャネルに最適化したコンテンツ戦略と導線設計を行うことが競争力を生み出します

切り口②|間(ユーザー行動)

オウンドメディアにおける「間」とは、ユーザーが記事に流入してから、コンバージョンに至るまでのサイト内でのあらゆる行動を指します。

多くの企業は集客記事の流入数(入口)とCVページの成果(出口)に焦点を当てがちですが、この「間」のユーザー行動を軽視することは、コンバージョン最大化の大きな機会損失に繋がります。

この「間」を最適化するための核となるのが、内部リンクの緻密な設計です。

内部リンクは、Googleのクローラーがサイト内を巡回し、ページの評価を伝達する「リンクジュース」の流れを制御するだけでなく、ユーザーのサイト内回遊率を高め、結果として滞在時間を伸ばすことで、間接的にSEO効果に寄与します。

▼関連記事

Googleのクローラーとは?申請方法やクロール頻度を高める方法を解説!

内部リンクを設置する際には以下を意識するのが良いです。

- クリックされるように貼る

- 関連性の高い記事に貼る

- アンカーテキストにキーワードを含める

- 検索ジャーニーを意識する

といった原則が重要です。特に検索ジャーニーを意識することは、ユーザーの再検索を防ぎ、CVに近いページへと自然に誘導するために不可欠です。

しかし、不自然な、あるいは過剰な内部リンク設置は、サイトの評価を下げる「内部リンクのペナルティ」を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。

▼関連記事

内部リンクとは?SEO効果を高める7つの貼り方のコツやチェック方法を解説

切り口③|出口(CV)

オウンドメディア運用の最終的な目的は、問い合わせや資料ダウンロードといったコンバージョン(CV)の最大化にあります。

しかし、どれだけ多くのユーザーをサイトに呼び込めても、「出口」での設計が不十分であれば、せっかくの努力は水の泡となり、売上向上には繋がりません。

CVを最大化するためには、ユーザーがサービスページやLPに到達し、最終的な行動を起こすまでの導線を徹底的に最適化することが求められます。

この「出口」の設計では、まずLPやサービスページまでの導線を「最短距離」で設計することが重要です。

ユーザーは経路が長すぎると途中で離脱する傾向があるため、記事本文内に直接LPリンクを配置したり、ページ上部に固定CTA(Call To Action)を設置したり、記事末尾で関連性の高いLPを明確に案内するなどの施策が効果的です。

また、CTAやバナーといったクリエイティブの改善もCVR向上に直結します。

配置場所、メッセージの最適化(ユーザーの利益やベネフィットを具体的に伝える)、デザイン改善(視認性の向上)は、クリック率を劇的に高める可能性があります

SEOにおける効果測定の重要性

SEOは「上位表示すれば終わり」ではありません。本質は、獲得した検索流入をどう成果に転換するかにあります。

だからこそ、効果測定の設計が不可欠です。単なるアクセス数ではなく、ユーザーの行動・導線・意図を可視化し、「接客設計」にまで踏み込むことが、CV率や売上へのインパクトを生むカギとなります。

- 重要性①|正確なサイト内計測を通じて課題を特定できる

- 重要性②|事業成果へインパクトを残しやすくなる

- 重要性③|機会損失の防止と資産化が可能

- 重要性④|生成AI時代でサイト流入が減るから

重要性①|正確なサイト内計測を通じて課題を特定できる

SEOの本当の価値は、「流入後の行動」にあります。

どのページが離脱されやすいのか、どこで回遊が止まっているのかを把握するには、GA4やClarityなどを用いた正確なサイト内計測が不可欠です。

ユーザーがどこから来て、どのリンクをクリックし、どこで戻るか。この一連の接客体験を数値として捉えることで、CVへのボトルネックを可視化できるようになります。

ただPVを見るだけではなく、「意図的な動線設計」と「そのズレ」を認識することが、PDCAの質を大きく変えるのです。

重要性②|事業成果へインパクトを残しやすくなる

SEOが売上につながらないと感じているなら、それは効果測定の視点が「アクセス数」に偏っている可能性があります。

事業成果にインパクトを残すためには、「何人来たか」ではなく「何人が買ったか」「どれだけ滞在したか」に注目すべきです。

ページ単位のスクロール率や回遊経路、LPへの誘導率といった“接客データ”を追うことで、集客とコンバージョンの接点を最適化できます。

たとえば、検索流入記事の末尾に配置したCTAのクリック率が低い場合、導線設計を見直すだけで売上に直結する改善が可能です。

重要性③|機会損失の防止と資産化が可能

効果測定が不十分な状態では、成果が出ていたコンテンツの「効果の再現」ができません。

CVにつながるページや、滞在時間の長い記事がどのように設計されているかを把握することで、他の記事にも同様の構造を転用できます。

これにより、SEO施策は一過性の作業から“再現性ある資産構築”へと進化します。逆に言えば、数値を取らずに改善しないとことは、機会損失の連続です。

売れる記事構造や導線に気づかず、同じミスを繰り返すことにもなりかねません。

Googleのアルゴリズムが変化しても、“人が動く導線”を最適化する視点を持つことで、SEOは中長期的な資産として機能します。

重要性④|生成AI時代でサイト流入が減るから

生成AIが検索行動を代替する時代、従来の「検索エンジン経由の流入」は今後確実に減少していきます。

ChatGPTやBing AIが答えを提示する世界では、「検索してサイトに来てもらう」という旧来のモデルだけでは不十分になります。

そのとき問われるのは、限られた流入をどれだけ“接客設計”で成果に変えられるかという視点です。

PVの母数が減るからこそ、滞在率・回遊率・CTA到達率など、ユーザー行動を起点にした効果測定が不可欠になります。

アクセスはあるけどCVしない悩みを解決するのがNY SEOの「売上UPツール」です。回遊率やクリック率、CV導線など“接客”に関わる全行動を数値化。

生成AI時代にふさわしい、本質的なSEO施策を始めたい方はまず下記ページをご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

SEOの効果測定を進めるための手順

SEOで成果を出し続けるには、流入後の行動を可視化し、改善に活かす仕組みが必要です。

単にPVや検索順位を見るのではなく、「何をどのように測るか」「誰が改善するか」までを含む全体設計こそが鍵です。

- STEP①|KPIの設定

- STEP②|カスタマージャーニーの可視化

- STEP③|網羅的な導線定

- STEP④|計測ツールの導入

- STEP⑤|イベント設計

- STEP⑥|オペレーション構築

STEP①|KPIの設定

最初に行うべきは、SEO施策で何を達成したいのかを明確にし、それに紐づくKPI(重要業績評価指標)を設定することです。

PVや検索順位はあくまで“過程”であり、“成果”はCVや売上、リード獲得など事業インパクトに直結する指標です。

KPIを設定する際には、「流入」→「回遊」→「コンバージョン」というフェーズごとに、クリック率や滞在時間、LP到達率、CTAクリック数など具体的な数値を分解して設計すると、次のアクションにつなげやすくなります。

目的と計測指標のズレがあると、どれだけ数値を追っても“評価できないSEO”になります。KPIは施策の精度を左右する土台です。

STEP②|カスタマージャーニーの可視化

効果測定を機能させるには、ユーザーがどんな思考プロセスで流入・回遊・離脱・CVするのかという“カスタマージャーニー”の設計が欠かせません。

検索ワードの背後にある「顕在ニーズ」だけでなく、「潜在的な不安」や「比較検討段階」なども含め、想定される導線パターンを可視化しておくことで、データの読み取り精度が格段に上がります。

たとえば、「○○ 比較」というキーワードで来たユーザーがどのような記事群を回遊し、最終的にどのCTAに反応したかをトレースすることは、コンテンツ設計だけでなく成果改善にもつながります。

カスタマージャーニーが不明瞭だと、データは“ただの数値”になってしまいます。

STEP③|網羅的な導線設定

ユーザーの行動を測定する前提として、「どんなページからどんなページへと遷移させたいのか」を設計しておく必要があります。これが“接客設計”です。

たとえば、集客用の記事から比較ページ、次に導入事例、そして問い合わせフォームへという“理想的な導線”を意図的に作っておけば、後の計測でも「計画通りに動いているかどうか」が判別可能になります。

内部リンクの配置場所、CTAの文言や位置、関連記事のサジェストなど、各要素に“意図”を持たせることで、サイトは「見られる場」から「動かす場」へと変わります。

効果測定は、事前設計があってこそ意味のある評価になるのです。

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

STEP④|計測ツールの導入

行動データを取得するためには、GA4(Google Analytics 4)やMicrosoft Clarityなどのアクセス解析ツールの導入が必要です。

特にGA4では、イベントベースでユーザー行動を柔軟に測定でき、流入元ごとのCV率や回遊率を可視化できます。

Clarityを併用すれば、ヒートマップやスクロール分析によって“どこで見られていないか”や“どこで離脱しているか”まで直感的に把握可能です。

ツール導入時には、計測タグの設置ミスやフィルタ設定の見落としが成果に大きく影響します。必ず検証環境で確認し、社内で導入手順や設計意図を共有しておくことが、継続的な効果測定の成功につながります。

STEP⑤|イベント設計

SEOにおける行動計測で重要なのは、「どこをクリックしたか」「どこまでスクロールされたか」といった“イベント”の把握です。

GA4ではこれを「イベントトラッキング」で細かく設定できます。

たとえば、「CTAボタンのクリック」「資料DLリンクのタップ」「セクション単位の閲覧完了」など、ユーザーの“興味”や“行動意欲”を示す指標を細分化することで、定量的な改善判断が可能になります。

イベント設計は、ページの目的ごとにカスタマイズする必要があり、一律のテンプレートでは不十分です。

「なぜこのイベントを測るのか?」を常に意識し、可視化すべき行動と成果につながる動線を一致させることが鍵になります。

STEP⑥|オペレーション構築

効果測定の仕組みを作っても、「誰が・いつ・どうやって確認し・改善に反映するか」が明確でなければ回りません。

そこで必要になるのが、定期的な分析レポートの作成と改善オペレーションの構築です。

たとえば、月次でKPIの進捗をダッシュボード化し、記事単位の評価・リンク構造のチェック・CTA反応率の変化をチェックすることで、PDCAを継続可能な体制にできます。

また、コンテンツ制作チーム・マーケター・エンジニアが連携できるよう、スプレッドシートでタスク管理を可視化しておくと、属人化を防げます。

SEOの本質は“仕組み化”です。オペレーションが整えば、成果は継続的に積み上がります。

SEOの効果測定で想定すべきKPI

SEOは「流入数」だけで評価するものではありません。

真に意味のある効果測定とは、「ユーザーがサイト内でどう動いたか」「どこで離脱し、どこで成果につながったか」を把握することにあります。

そこで重要になるのが、フェーズごとのKPI設計です。ここでは、記事単位・LP遷移・CVと段階を追って追うべき3つのKPIを厳選して解説します。

| KPI指標 | 目安となる数値 | 主な改善施策(厳選) |

|---|---|---|

| KPI①:記事ごとのUU(ユニークユーザー) | 月間300〜1,000UU以上が目安(指名ワードであれば500以上) | ・検索意図に合ったタイトル/導入文へ改善 ・競合より深い内容にリライト ・リライト後の再インデックス促進 |

| KPI②:記事→LP遷移率(クリック率) | 1〜5%(BtoB領域)、10%以上で高水準 | ・CTAの文言と配置位置を変更(記事下→途中+終端) ・バナー型→テキストリンク型への切替 ・内部リンクのアンカー強化 |

| KPI③:LP→フォーム送信率(CVR) | 1〜3%で平均、5%以上で良好(業界・導線により変動) | ・ファーストビューにベネフィット明記 ・入力項目の削減(特に電話番号など) ・導入事例やクチコミの追加で心理障壁を下げる |

KPI①|記事ごとのUU(ユニークユーザー)

SEO効果測定の最初の入口となる指標が「記事ごとのUU(ユニークユーザー数)」です。

「記事ごとのUU(ユニークユーザー数)」は、特定の記事に何人の異なるユーザーが訪問したかを示す基本指標であり、検索順位・キーワードとの相関を分析する上で欠かせません。重要なのは、全体のUUではなく記事単位での分解です。

記事ごとのUUを見ることで、「どのキーワードが強いのか」「どの記事が検索からの流入に寄与しているのか」が明確になります。

ただし、この数値は“認知段階”のユーザーが中心であるため、過剰に重視しすぎると誤った改善方針に陥ります。

あくまで後続の行動データ(遷移・CVR)とセットで評価するのが、実務上の正しい向き合い方です。

KPI②|記事→LP遷移率(クリック率)

SEO記事の本当の価値は、「読まれたか」ではなく「次のアクションにつながったか」にあります。その評価指標として最も重要なのが「記事→LP遷移率」です。

記事内に設置したCTAやバナー、テキストリンクが、どれだけの割合でクリックされ、LPや資料請求ページなどに誘導できたかを見ることで、接客導線の質を把握できます。

たとえUUが多くても、遷移率が低ければ売上にはつながりません。

特に意識すべきは、リンクの配置位置・文言・デザインなど、コンバージョン導線の設計です。GTMとGA4の連携でクリックイベントを計測すれば、ボタンごとの反応率も可視化でき、細かい改善サイクルを回すことができます。

KPI③|LP→フォーム送信率(CVR)

最終的な成果を左右するのが「LP→フォーム送信率」、つまりコンバージョンレート(CVR)です。

どれだけ記事で興味を持たせても、LPで離脱されては意味がありません。CVRは、LPの構成・信頼性・導線・フォームの使いやすさなど、複数の要素が絡む“総合評価”の指標です。

GA4でCVR(コンバージョン率)を計測する際は、まず「コンバージョン」とするイベントを明確に定義する必要があります。UAのように「目標」を設定する仕組みはなく、GA4では任意のイベントをコンバージョンに指定する形が基本です。

CVRが低ければ、フォームの項目数を見直す、ファーストビューに訴求を持たせる、社会的証明(実績・導入事例)を強化するなど、コンテンツ以外の改善が成果を左右します。SEOとLP改善は、分断ではなく“連携”して見るべきです。

SEOの効果測定で用意するべきツール

SEO効果測定では、アクセス解析・タグ管理・視覚的行動分析・KPI一元管理など、目的に応じたツールを揃えることが鍵です。

単に流入数を追うだけでなく、ユーザーの動き・回遊導線・コンバージョンまで把握できるツール構成が成果を左右します。

| ツール名 | 主な役割 | 特徴(厳選) | 活用フェーズ |

|---|---|---|---|

| Google Analytics(GA4) | ユーザー行動の計測 | ページ単位の流入・滞在・CVなど全体像が可視化できる。イベントベース設計も可能。 | 効果測定・改善分析 |

| Google Tag Manager(GTM) | タグの一元管理とイベント設定 | コード編集なしでクリックやスクロールの計測設定ができ、GAや広告と連携しやすい。 | 計測設定・データ送信 |

| ヒートマップツール(Clarity等) | 行動の“視覚的”分析 | クリック位置・スクロール量・離脱位置などを直感的に可視化。UI/UX改善に強い。 | 導線分析・離脱原因特定 |

| NY SEO(売上UPツール) | 導線評価とKPIモニタリング | ページ遷移やCTA到達率など「接客設計」全体をKPIとして可視化。内部リンク設計に強い。 | 全体最適・戦略設計 |

ツール①|GoogleAnalytics

Google Analyticsは、SEOにおける効果測定の土台となるアクセス解析ツールです。

特にGA4では、ページごとのUU、滞在時間、直帰率、コンバージョン率など、ユーザーの行動を詳細に把握できます。

SEO記事単位の流入状況や、特定キーワードからの成果分析に活用される一方で、イベントベースの設計により、CTAのクリックやLP到達率なども柔軟に測定可能です。

GA4は単に「見られたか」ではなく「どう動いたか」を追えるため、接客設計を前提としたSEO戦略には欠かせない存在です。

ただし、導入時のプロパティ設計やイベント設定を誤ると、得られるデータの精度が著しく落ちるため、設計段階からの整備が重要です。

ツール②|GoogleTagManager

Google Tag Managerは、クリック・スクロール・フォーム送信など、ユーザーの具体的な行動を“イベント”として記録するためのタグ管理ツールです。

コードの編集なしでタグ追加が可能なため、マーケターでも柔軟に施策を試すことができます。たとえば、SEO記事の中にあるCTAボタンのクリックを測定したり、特定のリンクをクリックした際の遷移率を可視化したりといった使い方が一般的です。

GA4と連携すれば、イベントデータとして詳細に分析でき、KPI評価の基盤として機能します。

ただし、GTMの管理が煩雑になると、誤計測や重複設定が起こりやすくなるため、実装ルールの統一と定期的なタグ棚卸しが必要です。

ツール③|ヒートマップツール

ヒートマップツールは、ユーザーが「どこを読んで」「どこで離脱したか」を直感的に把握できる可視化ツールです。

たとえば、記事内のどのセクションで読了率が急落しているか、どのCTAが視認されていないかなど、通常の数値データでは見えない“体験のズレ”を明らかにできます。

スクロール率やクリックヒートマップ、離脱地点の可視化は、接客導線の改善に直結する情報です。

Microsoft Clarityなどの無料ツールも登場しており、導入のハードルも下がっています。

ただし、サンプル数が少ないページでは誤解を生むことがあるため、一定のアクセス数を持つページでの活用が推奨されます。

改善仮説の裏付けとして使うと高い効果を発揮します。

ツール④|数値集計ツール(NY SEO)

弊社のNYマーケティングが提供する「NY SEO」は、SEO施策の“改善”に直結するデータを一元管理できる、実務特化型の集計ツールです。

Google AnalyticsやSearch Consoleと連携し、記事単位のKPI(PV、遷移率、CVRなど)を自動で可視化してくれます。

さらに、リライト対象の抽出、内部リンクの評価、カニバリの監視まで可能で、SEO運用の現場で必要な情報を一画面にまとめて表示します。

特に評価されているのが、「記事→LP→CV」の接客導線における各ポイントでのKPIを追跡・比較できる点で、SEO担当者の意思決定スピードを飛躍的に高めます。

ただのレポートに留まらず、「成果につながる改善の起点」として機能するのが大きな強みです。

| 区分 | 機能名 | 内容 | 活用ポイント |

|---|---|---|---|

| 主要機能 | 内部リンク分析(アシスト記事) | 記事ごとのユニークユーザー数と内部リンククリック数を表示。記事間の回遊率を把握可能。 | クリック率が低い記事を特定し、改善に活用。 |

| 記事→サービスページ遷移分析 | 各記事からサービスページへのリンクやバナーのクリック数を計測。 | サービス誘導に強い記事/弱い記事を比較して改善。 | |

| 付随機能(SEO改善ツール) | リライト候補抽出 | サーチコンソールのデータから「表示多いがクリック少ない」キーワードを自動抽出。 | 効率的にリライト対象を発見。 |

| カニバリゼーション検出 | 同一クエリで複数URLが表示される状況を割合で抽出し一覧化。 | 重複を解消して検索評価を集中。 | |

| グループ分析 | キーワードグループごとに検索パフォーマンスをグラフ化。 | コアアップデートの影響をテーマ単位で把握可能。 | |

| 内部リンク管理 | グループ内キーワードに関連するページ同士のリンク状況を一覧化。 | 関連性の高いページ間リンクを効率的に最適化。 |

▼関連動画

生成AIで記事量産が当たり前となった今、重要なのは「どの順番で」「どのページに」誘導するかという接客設計。

NY SEOでは、遷移設計や内部リンク改善まで自動化&定量管理。SEOの限界を感じたら、導線設計のプロにご相談ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

SEOの効果測定は測定後の「分析」と「意思決定」が重要

SEOにおける効果測定は、データを取得するだけでは意味がありません。本当に成果を生むのは、「なぜその数値になったのか」を読み解く“分析”と、「何をどう改善するか」を決める“意思決定”の精度です。

変数が多く、因果関係の見極めが難しいSEO領域では、判断基準を明確にした上で、PDCAを設計することが成果の差を生みます。ここでは、分析・判断の質を高めるために必要な4つの視点を解説します。

- 必須①|変数が多い中での総合的な判断

- 必須②|課題の分析及び特定

- 必須③|数値の異常の早期察知

- 必須④|改善アプローチの選定とABテスト

必須①|変数が多い中での総合的な判断

SEOの世界は、複数の変数が複雑に絡み合っています。

検索順位の変動ひとつをとっても、Googleのコアアップデート、競合のリライト、内部リンク構造、E-E-A-Tの評価、CTRの変化など、影響要因は多岐にわたります。

つまり、「PVが減った」「CVRが上がった」などの単一指標を見て一喜一憂してはいけません。

重要なのは、複数のデータを横断的に見て、総合的に因果関係を読み解く力です。たとえば、PVが減った要因が「検索順位低下」ではなく「検索ボリュームの季節変動」かもしれない。

だからこそ、効果測定は“観察”ではなく“分析”として捉える必要があります。複数のKPIを掛け合わせて判断する視点が、誤った意思決定を防ぎます。

▼関連記事

検索順位が下がったのはなぜ?原因とSEO効果につながる対処方法を紹介

必須②|課題の分析及び特定

SEO効果測定で最も重要なのは、「何がボトルネックになっているか」を正確に特定することです。

回遊率が低いのか、遷移率が悪いのか、あるいはLPでのCVRが課題なのか──どこが“詰まり”になっているかを分析できなければ、改善策も見えてきません。

Google Analyticsのイベントデータや、ヒートマップによる視覚的分析、記事→LP→フォーム送信までの各ステップでの離脱率を精査することで、ユーザー行動の“流れ”を数値から読み解けます。

また、Search Consoleを使えば、CTRや表示回数など、検索段階での課題も洗い出せます。課題はページ単体ではなく、導線全体で捉えるべきです。

精緻な分析が、成果の出るリライトや設計改善の起点になります。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

必須③|数値の異常の早期察知

SEO施策は中長期的な運用が基本ですが、その中でも「異常値」の早期察知は成果の安定性を左右します。

たとえば、突然PVが激減した場合、それがGoogleアップデートによる影響なのか、計測タグの不具合なのか、ページ削除やnoindex設定の誤りなのかを、即座に特定する必要があります。

だからこそ、定期的な数値モニタリングと異常検知のルール設計が不可欠です。

GA4のアラート設定や、NY SEOのようなツールを活用してKPIごとの推移を常に確認できる体制を作ることで、想定外の機会損失を防げます。

特に、リライトやLP改善の直後は数値変動が起きやすいため、週次レベルでの監視と振り返りをルーティン化することで、運用リスクを最小限に抑えることができます。

必須④|改善アプローチの選定とABテスト

分析で課題が見えたら、次は「どう改善するか」の意思決定が求められます。

ここで重要なのが、仮説ベースの改善アプローチと、ABテストによる検証です。

例えば、「CTAがクリックされていない」という課題に対しては、「文言の変更」「配置位置の見直し」「リンク形式の変更」など複数の打ち手がありますが、それぞれの効果は実際にテストしてみなければわかりません。

LPのCVR改善でも同様で、ファーストビュー、導入文、フォーム設計、事例の有無など、複数の変数を検証対象として扱う必要があります。

ABテストを活用して、データに基づいた最適化を継続的に実施することで、SEOの“成果化”スピードは飛躍的に高まります。

まとめ|生成AI時代には「流入」よりも「接客設計」で勝ち切る

生成AIの進化により、ユーザーは“検索しなくても答えが手に入る”時代に突入しています。

そんな中、単に検索順位や流入数だけを追っていては、成果には直結しません。これからのSEOで重要なのは、限られた流入をどう「成果」に変えるかという“接客設計”の視点です。

検索意図に寄り添ったコンテンツ、的確な内部リンク設計、回遊性を意識した導線、そしてフォームやCTAの心理設計。これらすべてが連動してはじめて、売上・問い合わせ・リード獲得といったゴールに到達できます。

SEOは「集客」のみならず、「接客と改善」の仕組みそのものです。

AIがコンテンツを量産する時代だからこそ、人の動きに寄り添う設計力が勝敗を分けるのです。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<