検索順位は「良い記事」だけでは決まらない時代です。E-E-A-Tを軸に外部評価と一次情報を設計的に積み上げ、最後は「指名検索」で意思決定を押し切る。私たちはこの戦略で年商を約3倍まで伸長させました。本記事では、実践で磨いたフレームと90日実装計画、チャネル連携、KPI設計までを一本化し、今日から動ける形で提示します。

SEO×ブランディングの関係性を正しく理解する

SEOブランディングは、外部評価と一次情報を積み上げ、最終的に指名検索を増やす設計思想です。

E-E-A-Tを土台に被リンク・サイテーション・著者/会社の実績を可視化し、一次情報で差別化することが現在の勝ち筋です。高品質な記事を量産しても、外部からの評価シグナルが欠ければ上位は不安定になり、アップデートにも弱くなります。私たちの運用では、社内の証跡整理とデジタルPRをセットで回したことで、順位の安定化とCTR改善、CVRの伸長が同時に進み、結果として指名検索が継続的に増加しました。SEOとブランディングは並列ではなく同一ファネル上の役割分担だと理解することが出発点です。

定義:SEOブランディング=検索で勝つための「外部評価×一次情報×指名想起」設計

SEOブランディングとは、検索で選ばれる条件を「外部評価」「一次情報」「指名想起」の三位一体で設計・実装するアプローチです。外部評価は、質の高い被リンクやサイテーション、登壇・受賞・掲載実績の獲得と整理を指し、検索エンジンのアルゴリズムに「他者から評価されている」という証跡を提供します。一次情報は、独自調査やケーススタディ、検証記事、自社データの公開で、内容の非代替性をつくる中核です。そして指名想起は、SNSやYouTube、PRでの接触から再検索を促し、ブランド名でのGoクエリを増やす導線の設計です。この三要素が循環すると、非ブランドKWの評価も底上げされ、持続的に可視性が高まります。

E-E-A-Tとブランディング:被リンク・サイテーション・専門家性が評価される仕組み

E-E-A-Tは品質評価の中核であり、内部要素(著者/監修/会社情報/コンテンツ品質)と外部要素(被リンク/サイテーション)が補完し合う構造です。自然な被リンクはウェブ上の「投票」であり、関連性と媒体の権威性が強いほど評価への寄与が高まります。プレスリリースや専門媒体・業界紙での掲載は、サイテーションと被リンクの両面で効き、特に一次データを核にしたデジタルPRは拡散再現性が高い手法です。例えばPR TIMESのような配信プラットフォームは立ち上げ期の露出にも有効で(当時の条件に依存)、掲載後の二次波及を見越したメディア・記者リストづくりが成果差を生みます。専門家監修と著者ページの整備は、外部評価の受け皿として必須です。

指名検索が効く理由:評価の安定化・CTR改善・コンバージョン率向上

ブランド名やサービス名によるGoクエリは、意図が明確で比較を越えた「意思決定フェーズ」に位置づきます。そのため、自然検索でのCTRは非ブランドより高く、LP到達後のCVRも高水準になりやすい。さらに、SNSやYouTubeで認知→検索で再会→指名検索に移行する再帰ループが回り始めると、非ブランドKWの行動指標も連鎖的に改善します。これは、検索エンジンがエンティティ単位での評価を強めているため、同一ブランドへの検索・滞在・指名などが「関連するクエリ群」の評価補強として観測されやすいからです。結果として、ランキングの変動耐性が増し、アップデートの影響を受けにくい資産へと育ちます。

コンテンツSEOだけでは上がらない時代の処方箋:外部評価(PR)とセットで設計する

良い記事を作っても、外部評価が不足すれば「見つけてもらえない優良コンテンツ」になりがちです。処方箋は、独自データ×季節性×社会性でニュース性のあるデジタルPRを企画し、専門媒体や業界紙、地域メディアへと段階的に露出を広げること。購入リンクや量産型アプローチは短期効果の代償に長期リスクを抱えるため避け、調査レポート、寄稿、共創記事など「貼られる理由」を提供する営業設計に切り替えます。並行して、一次情報を柱にトピッククラスターを構築し、内部リンクでサイト全体に評価を循環させる。PRで得た注目を、構造化データや適切な内部リンクで取りこぼさないことが勝敗を分けます。

検索意図から逆算する「ブランド×検索」の設計思想

検索意図を起点に、Know→Compare→Go/Doの順で信頼から行動までを接続します。

Know→Compare→Go/Doのファネルを前提に、各段階で提供すべき情報とブランドメッセージを一致させることが、無駄のない獲得の王道です。企業・人物・プロダクトのエンティティは表記を統一し、sameAsやスキーマでナレッジグラフに整合。専門領域はピラー&クラスターで網羅し、内部リンクで「トピック内権威」を形成します。結果、非ブランドの入口から指名想起を促す動線が自然に働き、再検索の増加とランキングの安定化に寄与します。

情報探索系(とは・意味)で信頼を獲得→比較検討系で優位性を示す→指名検索に接続

情報探索系の「とは/意味/手法」記事は、一次情報で差別化するのが鉄則です。具体的な事例、検証、失敗談を明記し、抽象概念を「自分ごと化」できる粒度まで落とし込みます。比較検討系では、評価軸をオープンに示し、第三者比較の引用や自社の弱点にも触れることで信頼を高めます。そして各記事からは、事例・実績・FAQ・CTAを通じてブランド名想起を促し、指名検索へ自然遷移させます。この動線が回ると、非ブランド入口からの再訪が増え、ブランドKPIが先行して立ち上がり、最終的にCVRの逓増につながります。

エンティティSEO:企業・人物・プロダクトの一貫した記述とナレッジグラフ対策

エンティティの記述は「一貫性」が最重要です。社名、略称、英名、サービス名、代表者名は表記ゆれを排除し、プロフィールと各SNS、採用サイト、YouTubeをsameAsで接続します。NAP情報(名称/住所/電話)や設立年、受賞歴、登壇、掲載実績はOrganizationスキーマで構造化し、検索面の理解を補助。Wikipediaに依存しなくても、出版社、学術機関、業界団体、専門媒体での掲載を積み上げれば、十分にエンティティ評価は強化できます。これらはナレッジパネルやサジェストの健全化にも直結します。

トピックオーソリティ構築:ピラー&クラスターで専門領域を深掘り

トピックオーソリティは、包括的なピラー記事と個別テーマを深掘るクラスター記事の体系化で生まれます。検索意図(Know/Compare/Go/Do)ごとに記事を設計し、階層・パンくず・関連リンクで巡回性を高めます。評価の薄い重複や低品質ページは統合・リライト・非公開化でクローラビリティを守り、評価を分散させない運用が不可欠です。内部リンクは「上位集約×関連性重視」で、検索エンジンに構造的な専門性を伝える導線を意識します。

一次情報(独自データ・事例・検証)の組み込みポイント

一次情報の価値は、定量性と再現性の担保で決まります。独自調査(アンケート/ログ分析)や運用実績は、グラフや表で定量提示し、比較検証では方法論・サンプル・制約を明記して再現性を担保します。例えばA/Bテストの期間、対象母数、評価指標を開示し、バイアス可能性も記すことが信頼を生みます。結果はプレスリリースやノート記事で外部拡張し、被リンク/サイテーションの獲得へ接続します。こうして記事単体の価値がサイト全体の評価へと波及します。

構造化データ(Organization/Person/Product/Article)の必須実装

構造化データは、検索面での理解を補助し、リッチリザルトやナレッジ面の露出機会を拡大します。Organizationには名称、ロゴ、連絡先、同一アカウント(sameAs)、受賞/掲載実績を記載。Personでは著者/監修者の資格、所属、実績、SNS、顔写真を明示。Product/Serviceは機能、価格、FAQ、レビュー(UGC)を整備し、Articleは著者、公開・更新日、見出し・目次、必要に応じHowTo/FAQを適用します。検索意図に合ったマークアップは、CTRと信頼の両方を押し上げます。

サイトタイプ別のアプローチ(DB型 vs コンテンツ型)

DB型は規模を活かす内部構造、コンテンツ型はE-E-A-Tを蓄積する編集力で勝ちます。

DB型(ポータル/EC/求人)は、カテゴリ設計と内部リンクで評価を上位集約し、需要のある絞り込みのみをインデックス化してスケール優位を作ります。コンテンツ型(オウンドメディア)は、専門家ネットワークと一次情報でE-E-A-Tを蓄積し、デジタルPRで外部評価を継続獲得。両タイプとも、一貫トーン・実績可視化・著者の顔出しで信頼の底上げを図ります。

DB型サイト:情報網羅×内部リンク最適化×カテゴリ設計で規模の優位を作る

DB型では、カテゴリ/一覧/詳細のピラミッド設計を前提に、内部リンクで評価をカテゴリ上位に集約します。絞り込み(ファセット)は、実検索需要が確認できる組み合わせのみをインデックス化し、無制限生成はクローラビリティ悪化の温床として抑制。重複URL、在庫切れ、期限切れはnoindex・正規化・自動リダイレクトで整理し、クロール予算を主要ページへ集中させます。構造化データとパンくずの最適化は規模サイトで特に効きます。

コンテンツ型サイト:編集力×専門家ネットワーク×長期的な外部評価の蓄積

コンテンツ型は、編集体制と専門家ネットワークが競争力の源泉です。監修・寄稿・対談で一次情報を拡充し、著者スキーマで権威を可視化。トピッククラスター運用と定期リライトで鮮度と網羅性を維持しながら、デジタルPR、寄稿、共創記事で良質な被リンクとサイテーションを継続的に獲得します。記事公開は単発ではなく、内部リンク網の形成を前提に「まとまり」でリリースすることが効果的です。

両タイプ共通のブランディング要件:一貫したトーン、実績の可視化、著者の顔出し

サイトタイプを問わず、ブランドの「見え方」の一貫性が信頼を生みます。受賞・登壇・掲載メディア・導入事例は「証跡ページ」に集約し、更新を継続。会社、代表、著者のプロフィールは写真付きで明示し、資格・実績・SNSリンクを構造化データで補強します。レビューやUGCは社会的証明として重要で、取得・表示・更新の仕組み化が鍵です。これらの要素は、ナレッジパネルやサジェストにも良い影響を与えます。

実行ステップ:90日で土台を作るSEOブランディング実装計画

90日で「証跡整備→戦略→コンテンツ→PR→連携→技術」を走らせます。

最初の0–2週でE-E-A-Tの棚卸しと証跡設置を完了し、3–4週で検索意図マップとブランドメッセージを接続。5–8週で一次データ記事・ケーススタディ・ピラー記事を先行公開し、比較記事で差別化。並行してデジタルPRの露出設計、SNS/YouTube連携、スキーマ/内部リンク/速度の是正を進めます。90日で回る「最小実行セット」を作れば、その後はリズムよく加速できます。

| 期間 | 主なタスク | 成果物 |

|---|---|---|

| 0–2週 | 証跡棚卸し・設置/スキーマ初期実装 | 実績ハブ/著者ページ/Organization |

| 3–4週 | 検索意図マップ/メッセージ合意/優先KW決定 | 編集方針/ピラー&クラスター計画 |

| 5–8週 | ピラー/一次データ/事例/比較の公開 | 内部リンク網/PR下準備 |

| 並行 | デジタルPR/SNS・YouTube連携/技術是正 | 露出・サイテーション/速度・CWV改善 |

Step1 診断:E-E-A-T棚卸し(受賞歴・登壇・掲載実績・著者資格・レビュー)

現状の外部評価(掲載/被リンク/サイテーション)と内部評価(著者/会社情報)を棚卸し、欠落している証跡を洗い出します。Organization/Personスキーマを実装し、実績ハブ(プレス・受賞・登壇・レビュー)を新設。レビューは取得方法と表示位置まで設計し、UGCの流入経路を整備します。診断段階で「貼られる理由」「選ばれる理由」を可視化することが、以降のPRと編集方針の基準点になります。

Step2 戦略:検索意図マップとブランドメッセージの接続(メッセージ×キーワード)

Know/Compare/Go/Doに対し、ブランドのWhat/Why/Proofを対応付けた意図別マップを作成します。競合調査で不足テーマを抽出し、自社独自の評価軸を定義。一次情報(調査/事例/検証)で差別化する前提を置き、優先度は「早期CV」「被リンク獲得余地」「ブランド接点」の三軸で決定します。これにより、記事ごとの役割とKPIが明確化し、制作とPRが同期します。

Step3 コンテンツ:ピラー記事/ケーススタディ/一次データ記事/比較記事の優先度

公開順は「ピラー→クラスター」を基本に、同日または連続公開で内部リンク網を形成します。一次データ(調査/運用実績)と事例記事は月次で積み上げ、PR展開できるネタとして設計。比較/おすすめ系は評価基準とサンプルを開示し、公平性と再現性を担保します。各記事には著者/監修、更新日、関連FAQ、CTAを明示し、ブランド想起とCV導線を両立させます。

Step4 外部評価:デジタルPRでサイテーションと高品質被リンクを設計的に獲得

独自調査×季節性×社会性のフレームでニュース性を作り、専門/地域/業界紙へ波及させます。PR配信後は記者反応と媒体属性、見出し傾向を分析し、次回企画を改善。被リンク営業は寄稿/共創/調査の価値提供を基軸にし、購入・スパムは中長期リスクのため排除します。成果はサイテーション質×量で評価し、エンティティ強化に再投資します。

Step5 連携:SNS/YouTube/メールで露出→再検索→指名検索を増やす導線設計

短尺SNSでフックを作り、YouTube長尺で専門性と実力を証明、検索で再会させる王道動線を設計します。動画説明文・固定コメントにはブランドKWと導線を明記し、再検索を誘発。未CV層にはメールやリターゲティングで再接触し、Go/Doへ遷移させます。KPIは「再検索→指名検索」増加率を中間指標として管理します。

Step6 技術:クローラビリティ/内部リンク/スキーマ/速度/ログ解析の是正

Search Consoleで低品質や未インデックスを特定し、統合・noindex・正規化を実施。内部リンクはピラー集中と関連性に基づく双方向設計、パンくずの最適化も行います。Core Web Vitalsは画像最適化、キャッシュ、遅延読み込みで改善。Article/FAQ/Organizationのスキーマを整備し、ログ解析でボトルネックを定点観測します。技術基盤は露出獲得の「損失回避」策として最優先です。

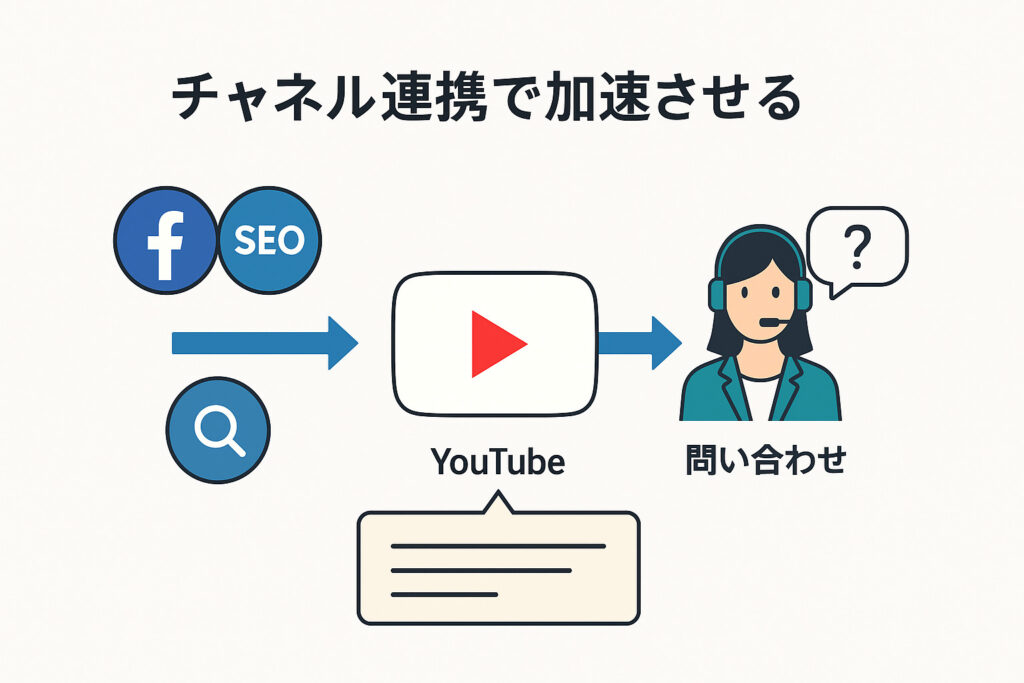

チャネル連携で加速させる(SNS/SEO→YouTube→問い合わせの王道パターン)

SNSで話題化→YouTubeで深掘り→検索で再会→指名検索→CVへ。

各チャネルの役割を明確化し、UTMで計測、モデル化で貢献を可視化します。ブログとYouTubeの往復導線(要約→詳細/詳細→要約)を設計し、回遊を最大化。検索は意思決定の場であることを前提に、認知で生まれた関心を「指名検索」へつなげるメッセージを統一して運用します。

短尺SNSで話題化→YouTubeで深い信頼→検索で再会→指名検索とCVに接続

短尺SNSは認知とフック、YouTube長尺は専門性の証明、検索は比較・意思決定の最終局面です。投稿と動画の概要欄・固定コメントには、ブランド名や関連KW、LP導線を明示し、再検索を設計します。パフォーマンスは「再検索→指名検索」の増加を主要指標に置き、クリエイティブ(切り抜き、チャプター、サムネ)を継続最適化。こうして、非ブランド入口からの移行率を安定的に高めます。

ナレッジパネル・サジェスト最適化:ブランドの「検索面」をデザインする

Googleビジネスプロフィールや同義語管理、sameAsでのアカウント接続により、一貫性のある検索面を設計します。代表・著者スキーマ、受賞・掲載実績、コーポレート情報の充実は、ナレッジパネル露出とサジェスト健全化に寄与。ネガティブサジェストが出た場合も、一次情報の積み上げと積極的な発信で上書きできます。検索結果は「もう一つのホームページ」であるという意識で、面の質を継続改善します。

UGCとレビューの活用:評価の社会的証明を増やす

レビューは取得の仕組み化が鍵です。導入後メールやQR、適切なインセンティブルールで収集し、構造化(AggregateRating/Review)で検索面に反映。SNS上のサイテーション量と情緒(ポジ/ネガ)をモニタリングし、話題化テーマを再投入します。UGCの引用・埋め込みは、ページ滞在とCVに良影響を与えるだけでなく、ブランド信頼の外部証跡として働きます。

KPIと計測設計:ブランドと獲得を同時に追う

ブランドKPIと獲得KPIを二階建てで設計し、トピック単位で可視化します。

GSC/GA4/ログ/被リンク分析を統合し、ピラー/クラスター単位で可視化。ブランドKPI(指名検索/サイテーション/高品質被リンク/ナレッジパネル)と獲得KPI(可視性/上位率/移行率/CVR)を併走させます。E-E-A-Tの代理指標(掲載実績/登壇/著者ページ充実度)もダッシュボード化し、四半期で「証跡追加目標」を運用します。

| KPI層 | 指標 | 取得元 |

|---|---|---|

| ブランド | 指名検索数/サイテーション/高品質被リンク/ナレッジパネル | GSC/News・SNS監視/被リンクツール/検索面観察 |

| 獲得 | トピック可視性/上位率/非指名→指名移行率/CVR | GSC/GA4/CRM |

| E-E-A-T代理 | 掲載媒体数/被リンク質/レビュー数/著者ページ充実度 | PR台帳/ツール/サイト監査 |

ブランドKPI:指名検索数/サイテーション数/高品質被リンク/ナレッジパネル出現

GSCでブランド名/サービス名のクエリのimp/CTR/クリックをトラッキングし、週次で推移を可視化します。サイテーションはSNS/ニュース/ブログを横断収集し、媒体質で加重評価。被リンクは関連性×権威性(公的機関/大学/専門媒体)を重視し、増加数ではなく質を主要KPIに設定します。ナレッジパネルは表示有無と内容の充実度を観察し、sameAs/スキーマの改善に反映します。

SEO KPI:トピック可視性/上位掲載率/非指名→指名の移行率/CVR

可視性は対象トピックの上位表示KW割合、上位率は1–3位比率で管理します。非指名入口→指名再訪の割合をブランド想起のKPIに設定し、SNS/YouTube連携の改善に活かします。重要ページのCVRや導線クリック率は、ヒートマップとABテストで継続改善。ランキングに一喜一憂するのではなく、トピック単位の指標で判断することで意思決定の質が上がります。

Search Consoleでの指名・非指名の分解(正規表現・ブランド除外/包含)

GSCの検索パフォーマンスで、クエリを正規表現フィルタにかけます。包含例は「(社名|サービス名|略称|代表名)」でブランド系を抽出。除外例は「^(?!.(ブランド|サービス名|略称)).$」のように非指名を抽出します(表記ゆれは随時更新)。各クエリ群のimp/CTR/クリックを週次で可視化し、非指名→指名の移行率を算出。改善施策の前後比較に用います。

E-E-A-T代理指標ダッシュボードの作り方(掲載実績・登壇・著者ページ)

代理指標の例として、掲載媒体数、被リンク質スコア、レビュー数/平均★、登壇/受賞件数を採用します。著者ページの充実度は、資格・所属・監修数・顔写真・同一アカウント接続の有無を項目化。四半期ごとに「証跡追加目標」をKPI化し、PR/寄稿で達成します。運用のコツは、証跡の「見える化」と「更新頻度」を評価に含めることです。

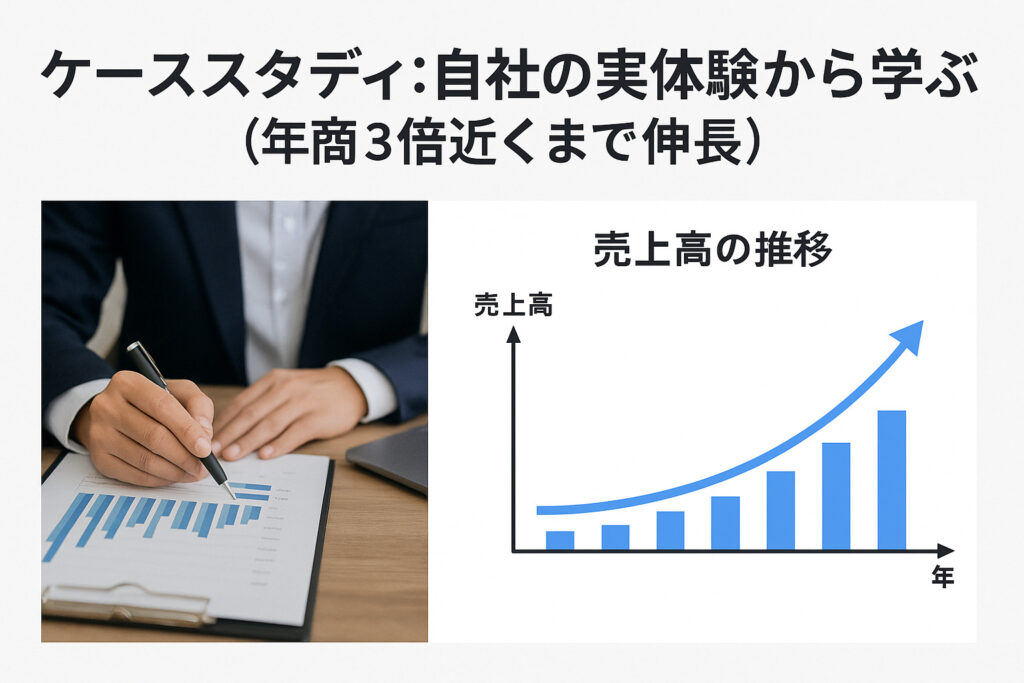

ケーススタディ:自社の実体験から学ぶ(年商3倍近くまで伸長)

専門ブログ×YouTube×SNS×PRの連携で、一次情報を核に外部評価を獲得しました。

主要KWで1–3位を複数確保し、自然流入からのCVと商談・売上が拡大。教訓は、実力の可視化(証跡)とブランド構築が揃って初めてSEOは最大化するということです。アップデートでも順位の安定性が高まり、広告依存度も低減できました。

取り組み:専門ブログ×YouTubeで一次情報を継続発信、SNSで再分配

検索意図別にピラー/クラスターを運用し、要点をYouTubeで補完。深い信頼を動画で醸成しつつ、独自調査や運用事例をPRに展開して高品質被リンクを獲得しました。SNSでは要約や切り抜きで露出を増やし、再検索→指名検索の増加を定点観測。各チャネルの役割を分担させ、同一メッセージで統合的に回したことが成否を分けました。

成果:主要KWで1〜3位多数→自然流入からのCV増→商談・売上の拡大

GSCの上位率とCTRが改善し、ブランドクエリが継続増。LPでは価値提案とFAQを強化し、CTAの位置・文言をABテストで改善してCVRを引き上げました。商談化率も改善し、アップデート時にも順位の変動幅が小さく、外部評価と一次情報の蓄積が耐性を生んだと評価しています。結果、年商は約3倍まで伸長しました。

学び:実力の可視化×ブランド構築があって初めてSEOが最大化する

良い記事は必要条件にすぎず、E-E-A-Tの証跡とPRがなければ評価は伸び悩みます。チャネル連携でユーザーの意思決定を前進させること、そして「評価を設計する」発想が本質です。内部と外部の評価を同期させる運用は、短期の成果だけでなく、中長期の安定性と再現性をもたらしました。

検索で勝つ企業は、評価を「待たず」に設計する。一次情報×PR×指名検索が勝ち筋です。

業界別の打ち手(再現性の高い骨子)

業界特性に合わせて、一次情報と証跡の形を最適化します。

BtoB製造は技術の一次情報×白書×技術者の著者化、地域サービスはローカルサイテーション/レビュー運用/地名×課題のクラスタ、ECは比較・レビュー・UGC強化×キャンペーンでブランド検索を育てる。いずれも「貼られる理由」と「選ばれる理由」を可視化することが共通解です。

BtoB製造:規格・工程の一次情報/ホワイトペーパー/技術者の著者化

工程写真、測定データ、規格準拠の一次情報を公開し、寄稿や展示会レポートでPRに展開。ダウンロード資料(比較表/導入効果)でCV導線を整備し、営業接点と検索接点を接続します。技術者の顔出し、資格、登壇を著者ページで可視化すると、案件の質と信頼が一段上がります。産学連携や規格団体への掲載もエンティティ強化に有効です。

地域サービス:ローカルサイテーション/レビュー運用/地名×課題のクラスタ

Googleビジネスプロフィールに加え、地域ポータルや業界団体でNAPを統一。レビュー返信や写真アップデートでエンゲージを高め、構造化で検索面に反映します。コンテンツは「地名×悩み」でトピッククラスターを作成し、内部導線を最短化。地域メディアや行政サイトの掲載は、ローカルエリアのサイテーションとして効きます。

EC:比較・レビュー・UGCの強化とブランド検索を増やすキャンペーン連動

商品比較、選び方、ランキングは評価基準の透明性を担保し、UGCの掲載とスキーマ化で信頼を増幅します。購入後メールでレビュー回収し、同梱チラシや動画で再検索を促進。特集や企画PRで被リンクを獲得し、カテゴリ→商品への内部リンクを強化して評価を上位集約。キャンペーンは指名検索を育てる狙いで設計します。

よくある失敗と回避策

外部評価設計の欠如、ブランドとSEOの分断、低品質被リンク、サイトタイプの誤判定が主因です。

一次情報×PRをセット化し、メッセージと検索意図を先に統合。リンクは自然獲得と関連性重視に転換し、DB型/コンテンツ型のKPIと内部構造をサイト型に沿って徹底。やらないことを決める判断力も成果の近道です。

「良い記事だけ」症候群:外部評価(PR/引用/被リンク)の設計不足

独自データ→プレス→専門媒体波及の定型化で、外部評価を継続的に得ます。ケーススタディや検証記事を月次で積み上げ、リンクアーニングを狙う。PR後は記者反応や掲載内容を分析し、次の企画へフィードバックします。記事制作とPRを別物にせず、同じカレンダーで動かす体制が有効です。

ブランドとSEOを分断して運用する(メッセージ不整合)

ブランドストーリーと検索意図の交差点を定義し、全記事で一貫トーンを維持します。代表・著者の外部発信とサイトメッセージを同期し、SNS/YouTubeも含めた編集ガイドで揺れを防止。社内でメッセージ×検索意図のマップを共有し、レビューの基準点を一致させます。分断がなくなると、指名検索の伸びが速くなります。

量産型の低品質被リンクに依存(短期的上昇→長期的リスク)

購入や自作リンクはガイドライン違反リスクが高く、将来的なダメージが大きい。無関係ドメインからの大量リンクは否認・削除を検討し、寄稿・共創・調査で「貼られる理由」を作ることに集中します。関連性と媒体の権威性を最優先に、数ではなく質で評価します。

DB型/コンテンツ型の誤判定による投資配分ミス

DB型はカテゴリ/一覧/詳細/ファセット設計がKPI、コンテンツ型はE-E-A-T×PRがKPIです。混在サイトはセクションごとにKPI/優先度を分離して管理し、クローラビリティ(重複/正規化/階層)を先に是正。タイプを誤ると、資源が分散し成果が遅延します。

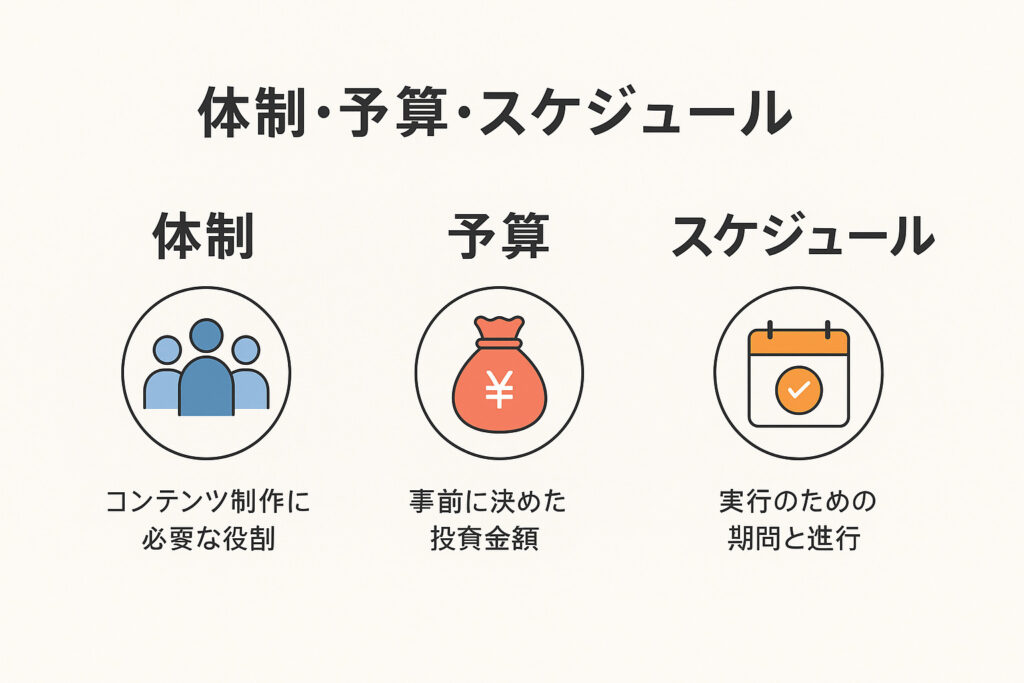

体制・予算・スケジュール

編集×SEO×PR×動画×データ×開発のハイブリッドが理想です。

6–12ヶ月はブランド指標→CVの順で立ち上がる前提で予算化。外注×内製のハイブリッドで、専門家の権威と自社一次情報を接続します。体制・予算・スケジュールを最初に合意し、四半期でレビューします。

体制:編集長/SEO/PR/動画/データのハイブリッドチーム

編集(骨子/品質)、SEO(設計/計測)、PR(企画/配信)、動画(撮影/編集)、データ(ダッシュボード)を分担し、著者/監修者ネットワークでE-E-A-Tを継続強化します。開発はスキーマ、速度、内部リンク、テンプレ改修を機動的に対応。週次でKPIレビュー、月次でPR・コンテンツ連携会議を設け、全体最適で進めます。

予算目安と投資回収:6〜12ヶ月でブランド指標→CVの順に立ち上がる

目安:記事制作5万円〜/本、被リンク設計20万円〜/月、CVR改善30万円〜/月、SEOコンサル30万円〜。初期は指名検索やサイテーションの増加が先に立ち上がり、次に上位率、CTR、CVRが追随します。中途半端な投資は学習とデータが貯まらず非効率。四半期単位でまとめて検証し、勝ち筋にリソースを集中します。

| 費目 | 目安 | 主な成果 |

|---|---|---|

| コンテンツ制作 | 5万円〜/本 | ピラー/クラスター/事例 |

| PR・被リンク設計 | 20万円〜/月 | サイテーション/良質被リンク |

| CVR改善 | 30万円〜/月 | LP最適化/FAQ/CTA |

| SEOコンサル | 30万円〜/月 | 戦略/計測/技術是正 |

外注と内製のハイブリッド運用(専門家の権威と社内一次情報の接続)

一次情報は内製(現場/データ/事例)で、編集・PR・動画は外部と共創するのが最適解です。ガイドライン、用語統一、テンプレで多人数でも品質を担保し、四半期ごとにKPIレビューして内外製の比率を可変最適化。専門家の権威と自社の実装力を組み合わせることで、E-E-A-Tとスピードを両立します。

まとめ:検索で勝つ企業は「評価を設計する」

一次情報×PRで外部評価を設計し、E-E-A-Tと指名検索を伸ばすことが再現性の鍵です。

チャネル連携(SNS/YouTube/PR/SEO)で想起→再検索→CVのループを作り、トピッククラスター/内部リンク/スキーマで技術土台を固めれば、90日で走り出せます。あとは継続の設計だけです。

指名検索を増やすブランディング×E-E-A-Tで、SEOの再現性を高める

Know→Compare→Go/Doの一貫設計でブランド想起を強化し、外部評価(被リンク/サイテーション)と内部評価(著者/構造化)を両輪で回します。これによりアップデート耐性が高まり、CV効率も向上。検索で勝つための条件を、自ら設計していきましょう。

今日から始める一歩:診断→一次情報づくり→PR設計→連携導線の整備

まずE-E-A-T証跡の棚卸しと設置。次に独自データ/事例の計画を立て、PR配信の準備。ピラー/クラスターと内部リンクを実装し、SNS/YouTube導線を整備。最後にGSCで指名/非指名を分解し、移行率を追いながら改善サイクルへ。今日の一歩が、半年後の「評価」を決めます。

=========

人気のダウンロード資料

【1位】

SEOに強い記事を作るための構成シート

【2位】

SEOチェックシート【全53項目】

【3位】

上位表示させるためのSEO構成作成マニュアル

=========