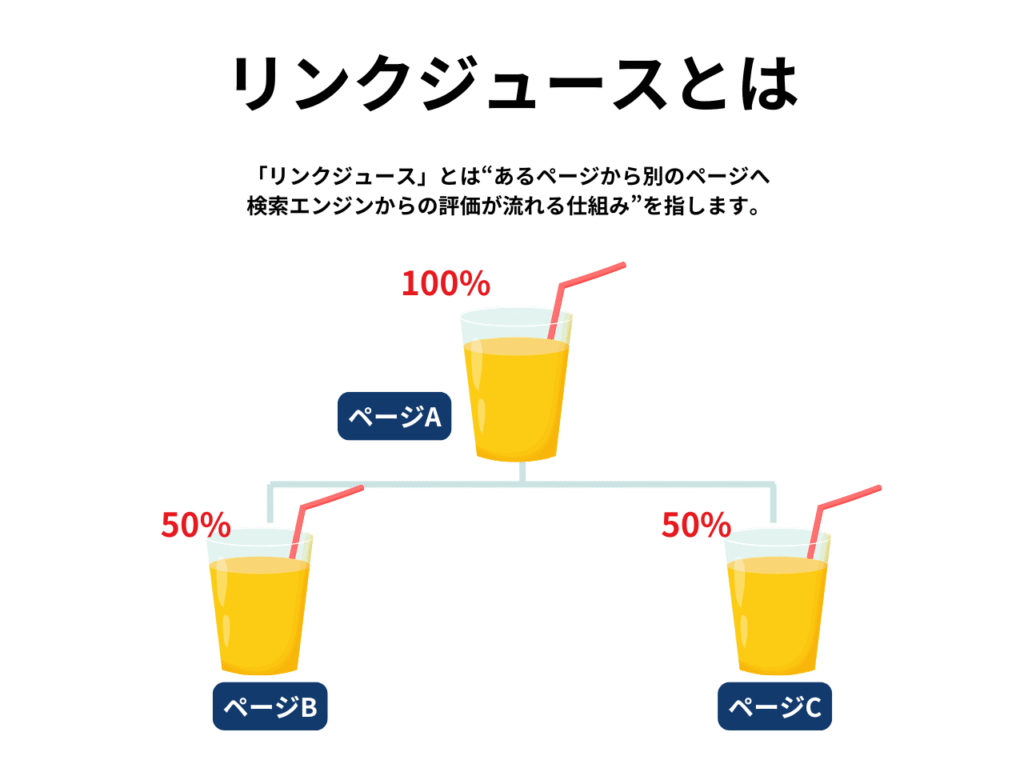

「リンクジュース」とは“あるページから別のページへ検索エンジンからの評価が流れる仕組み”を指します。これは、リンクを通じて他のページへ“評価”や“権威性”が伝播していくイメージを表した業界用語です。

リンクジュースを適切に設計することで、Googleの評価を効率よく集め、検索順位の上昇を図ることが可能になります。

特に、外部リンクの数や質だけでなく、内部リンク構造の最適化によってもリンクジュースの流れは大きく変わります。

本記事では、リンクジュースの基本から、Google公式が推奨する合理的サーファーモデルとの関係性、PageRankとの違い、リンク設計の実践ノウハウまで、網羅的に解説。

SEOに本気で取り組む方にとって、必ず押さえておきたい知識を徹底的に解説します。

- ページ間で評価を伝達する仕組みがリンクジュース。内部リンクでも流通可能。

- PageRankのリンク構造による評価モデルがリンクジュースの理論的根拠。

- リーズナブルサーファーモデルによると、クリックされやすいリンクほど評価が強くなると言われている。

- クリック率・アンカーテキスト・nofollow・内部リンクの4要素でリンク最適化を図ろう

- トピッククラスター戦略で評価の集約とユーザー回遊を実現しよう

オウンドメディアの内部リンク設計を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。

リンクジュースとは?

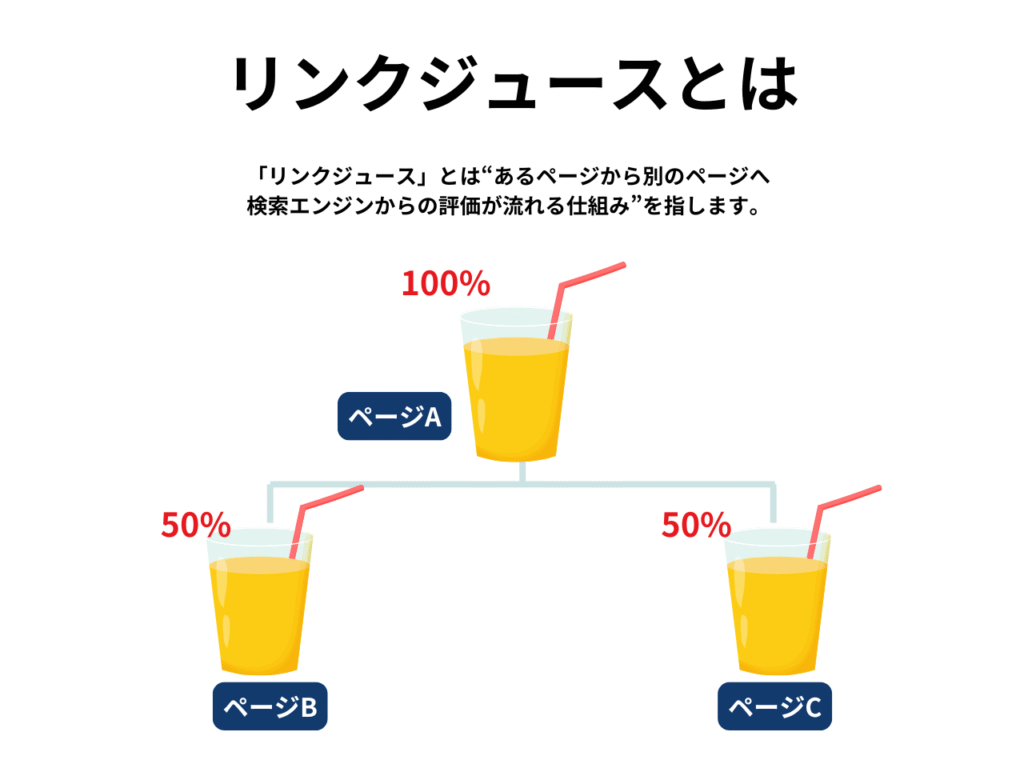

「リンクジュース」とは“あるページから別のページへ検索エンジンからの評価が流れる仕組み”を指します。

SEOの世界で使われる「リンクジュース」という言葉を、少しイメージしやすく説明しましょう。

たとえば、高級なシャンパンタワーを思い浮かべてみてください。頂点のグラスに注がれたシャンパンが、次々と下のグラスに流れ落ちていき、それぞれのグラスにその“価値”を少しずつ分け与えていきます。

これと同じように、Webサイトのあるページが高い評価(たとえば多くの良質な被リンクやアクセス)を得ていれば、その“評価”をリンクを通じて別のページへと伝えていくことが可能です。

これこそが「リンクジュース」の核心です。

特に重要なのが、内部リンクの役割です。サイト運営者が自分のサイト内で「評価が高いページ」から「まだ注目が弱いページへ」内部リンクを張ることで、評価を“伝達”し、サイト内で価値を循環できます。

つまり、外部からのリンクで受け取った評価を、内部リンクという“パイプ”を通じて他のページにも分配していく構造を設計するわけです。

実際、内部リンクはクローラーの巡回効率を高め、サイト構造を検索エンジンに明確に示す手段としても機能します。

▼関連記事

Googleのクローラーとは?申請方法やクロール頻度を高める方法を解説!

ただし“流れ”には注意点もあります。リンク数が多すぎると1本あたりの“評価量”が薄まってしまったり(つまりジュースが薄まった状態)、関連性の低いページ同士でリンクを張ると評価が正しく伝わらなかったりします。

また、リンクの置かれた位置やページの質、リンク属性(たとえば nofollow)によっても伝達量が変化します。

シャンパンタワーのように、価値ある上位ページからリンクを通じて他ページへ“自然に”、かつ適切に注ぐことで、サイト全体の評価を底上げできるのです。

▼参考動画

リンクジュースとPageRankとの関係性

SEOの実務現場では「リンクジュース」という表現が頻出しますが、これはあくまで概念的な用語です。

一方で、Googleが開発したリンク解析アルゴリズムである「PageRank」は、Web ページ間のリンク構造を基に評価を数値化する理論的基盤です。

ここからは、リンクジュースとPageRankとの関係性について解説します。

- ① PageRank の仕組み

- ② Google が「リンクジュース」という語を公式には使わない点

- ③ それでも概念的にリンクジュースが意味を持つ理由

1. PageRankの概要

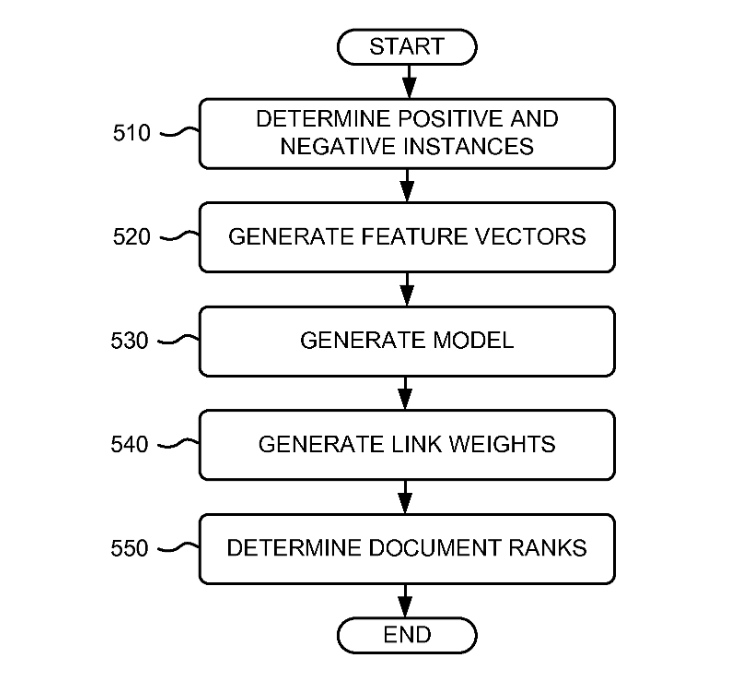

PageRankとは、Web上のページがリンク構造というグラフでどれほど「重要/信頼できる」かを評価するためのアルゴリズムです。

Google創業期に考案されたリンク解析アルゴリズムの一種で、インターネット全体を巨大なノード(ページ)とエッジ(リンク)で構成されるグラフとみなし、各ページの“重要度”をリンク構造によって評価する仕組みです。

具体的には、以下の流れで各ページの“重要度”をリンク構造によって評価します。

- あるページ A がページ B にリンクを張ると

- A が持つ評価の一部が B に“伝わる

また、伝達量には、以下の要因が影響します。

- A の既存評価

- A から出ているリンク本数

- リンクの文脈性

2. Google公式は存在を否定している業界用語

しかし、Google は「リンクジュース」という用語を公式には使っていません。実際、2020年にGoogle社の検索担当の重鎮であるJohn Mueller 氏は以下のように述べています。

I’d forget everything you read about “link juice.” It’s very likely all obsolete, wrong, and/or misleading. Instead, build a website that works well for your users.

※John Mueller 氏のX投稿は削除済み(削除前の投稿内容)

要約すると、「リンクジュースについて語られる内容は忘れた方が良い。時代遅れで誤解を招く可能性がある」と明言しています。

よって、リンクジュースという表現があまりにも単純化されすぎており、「その量が直接ランキングを何%左右する」といった誤った認識を生みやすいことを危惧して上記の発言をした可能性があります。

Mueller氏はむしろ、ユーザーの利便性や質の高いコンテンツ設計、自然なリンク獲得と内部構造の整備に注力すべきで、「“ジュースを振り分ける”こと自体を目的化することは控えるべきだ」というスタンスです。

しかし、公式に認められた言葉ではないものの、「リンクジュース」という概念は、SEO 実務において価値があります。

なぜなら、良質なページからのリンクが別ページの評価を高めるという流れ=伝達価値という考え方そのものは、PageRank をはじめとしたリンク解析理論の根底をなしているからです。

また、内部リンク設計や被リンクの獲得において「どのページからどのページへ価値を循環させるか」を意識することは、今でもPageRankに関連する戦略として有効なことは言うまでもありません。

よって、私たちは「リンクジュースを最大化すれば良い」という短絡的視点では不十分で、質の高いコンテンツ、ユーザー体験、関連性あるリンク構造が重要であるスタンスを持っておくべきでしょう。

▼参考記事

Google Says Don’t Focus on “Link Juice” Focus on this Instead

リンクジュースの前にリーズナブルサーファーモデルを理解すること

検索エンジン界隈で語られる「リンクジュース」の最適化を行う前に、実は知っておくべき理論があります。それが Google の特許である「リーズナブルサーファーモデル」です。

従来の “ランダムにリンクを辿る”というモデルから踏み込み、どのリンクがユーザーにクリックされやすいか、つまり「配置・文脈・クリック率」といったリンクの特性によって“評価の伝達量”が変わるという前提を提供しています。

つまり、

- リンクが設置されている位置(例えば本文中かフッターか)

- アンカーテキストの分かりやすさ、

- リンクの関連性(ページテーマとの一致)

といったリンクの中で、「ユーザーがそのリンクを実際にクリックする確率」が高いリンクほど“重みづけ”され、ランキングへの寄与も大きくなる可能性があります。

このことから、単に

- 「被リンクをたくさん貼れば良い」

- 「内部リンクを増やせば評価が回る」

では終わらず、「どのリンクから、どのページへ、どういう文脈で、ユーザーが実際にクリックしたくなるように設置するか」という“質”の設計に目を向ける必要があります。

つまり、リンク設計は“量”だけでなく“ユーザー行動を想定した設計”が鍵となるわけです。まさしく「リンクジュースを多く流す/少なく流す」という考えと重なります。ここからは、リンクジュースを最大化する要素について解説します。

リンクジュースを最大化するための設計

リンクジュースの効果を最大化するには、単にリンクの数を増やすだけでなく「どのリンクを、どの場所に、どんな文脈で、どんなテキストで貼るか」といった設計が不可欠です。

ここからは、SEO実務において特に重要なリンクジュースを最大化するため4つの要素と注意点を解説します。

- 要素①|リンクのクリック率

- 要素②|アンカーテキストの最適化

- 要素③|nofollow属性

- 要素④|内部リンク

要素①|リンクのクリック率

Googleの「リーズナブルサーファーモデル」でも示されている通り、実際にクリックされやすいリンクは、検索評価に与える影響も大きくなります。

つまり、単にリンクを設置するだけでなく、「どの場所に配置するか」が極めて重要なのです。

一般的に、本文中の自然な流れの中で挿入されたリンクは、クリック率が高く、SEO効果も大きくなります。

これに対して、サイドバーやフッターにまとめて設置されたリンクは視認性・関連性が低くなり、クリックされにくいため、リンクジュースの効果も薄まる傾向があります。

リンクは読者の行動を促す“導線”として設計し、できるだけファーストビューまたはコンテンツの要点に近い位置で、かつ自然な文脈の中で配置しましょう。

要素②|アンカーテキストの最適化

リンクテキスト(アンカーテキスト)は、Googleに対してリンク先ページの「内容」や「キーワードテーマ」を伝える重要な要素です。

アンカー テキスト(リンクテキストとも呼ばれます)は、テキストとして表示されるリンクです。このテキストはユーザーや Google に対して、リンク先のページについての情報を伝えます。Google がクロール可能な <a> 要素の間にアンカー テキストを配置します。

引用:Google のリンクに関するベスト プラクティス

最適化のポイントは3つあります。

| 最適化のポイント | 概要 |

|---|---|

| 具体性 | たとえば「SEOとは?」というキーワードに対しては「SEOの基本的な仕組みはこちら」のように、文脈とテーマを一致させる必要があります。 |

| 自然さ | 自然さとは、SEO効果を狙いすぎた不自然なキーワード詰め込み型アンカーはスパム認定されるリスクがあるためNGです。 |

| 関連性 | 関連性とは記事の主題と無関係なリンクを張ると、評価の分散やクローラー混乱の要因となります。 |

また、「こちら」「詳しくはこちら」「→詳細はこちら」といった曖昧な表現は避け、検索意図とページテーマが一致する具体的なテキストを意識してください。

▼関連記事

アンカーテキストとは?SEO効果と役割・書き方の注意点について解説

要素③|nofollow属性

nofollow属性は、本来は検索エンジンに「このリンク先は評価しないでください」と伝えるためのHTML属性です。

外部サイトへのリンクで「広告リンク」や「信頼性の低いサイト」に使うのが基本ですが、内部リンクでこれを使うのは原則避けるべきです。

理由はシンプルで、nofollowが付与されたリンクは、リンクジュースが伝わらないため、意図しない形で評価の流れを遮断してしまうからです。

たとえば「カテゴリ一覧ページ」「タグページ」などにnofollowを付けてしまうと、サイト内の巡回性が損なわれる可能性があります。

GoogleのJohn Mueller氏も「内部リンクにnofollowを使って構造を制御することは、基本的に意味がない」と言及しており、SEO的にはリンク設計の妨げになるケースが多いとされています。

▼関連記事

nofollowとは?SEOにおける正しい使い方・役割・効果を理解しよう!

要素④|内部リンク

内部リンクは、リンクジュースをサイト内で循環させる上で最も制御しやすく、かつ効果が高い要素です。

とくに、検索上位を狙いたいページには、関連コンテンツや人気記事から積極的に内部リンクを集めることで評価の集中を図れます。

また、孤立したページ(他ページからリンクされていないページ)は、クローラーが巡回できず、検索エンジンに評価されにくいため、サイト内のすべてのページが“どこかからリンクされている状態”を意識しましょう。

最低限のルールとして、トップページから3クリック以内にすべての主要ページへ到達できるようリンク構造を設計するのが理想です。

加えて、トピッククラスター構造を採用すると、専門性と関連性を示しやすく、E-E-A-TやSEO全体にも好影響を与えます。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

外部リンクだけでなく”内部リンク”でもリンクジュースは重要

リンクジュースというと外部リンクばかりに注目が集まりがちですが、実は内部リンクこそがサイト全体の評価構造を最適化するカギを握っています。

特にトピックごとに評価を集約させる「内部リンクの戦略的配置」は、Googleにサイトの専門性や構造を明示し、SEO全体の底上げに直結します。

重要なページにリンクジュースを集めるための設計と、それを支えるユーザー導線設計。この両軸を理解することで、コンテンツ資産の本当の価値を引き出すことが可能になります。

- 前提|重要なページへの評価の集約をする

- 注意点|ユーザー行動にあった場所に設置すべき

- 活用事例|トピッククラスター戦略

前提|重要なページへの評価の集約をする

SEO設計において、評価を「どのページに集めるか」という視点は極めて重要です。

リンクジュースの“受け皿”を明確に定めることで、サイト内のリソース(評価)を効率よく集中させるという考え方です。

たとえば「SEO」というビッグキーワードを狙う場合、そのテーマに関連する記事群から、中心となる「SEOとは?」ページへ内部リンクを張り巡らせることで、評価が一点に集約されやすくなります。

このように、内部リンクは単なるナビゲーションではなく、“評価伝達のインフラ”であり、サイト構造の中で戦略的に設計すべきです。

また、重複コンテンツや評価の分散を避けるために、同じテーマで複数ページが乱立しないようURLや記事構成もあわせて調整する必要があります。

サイト全体の評価構造を設計することが、長期的なSEO成果につながります。

注意点|ユーザー行動にあった場所に設置すべき

内部リンクの最大の誤解は、「SEOのためにとにかく張ればいい」と思われがちな点です。しかし、Googleが重視しているのは“自然なユーザー導線”です。

クリック率が高く、関連性のあるリンクこそ、評価伝達(リンクジュース)の観点でも効果的です。

たとえば、記事の途中で「より詳しくはこちら」という形で流れを妨げずにリンクを挿入すれば、ユーザーにとって自然かつ有益な導線となり、SEOとUXが両立できます。

逆に、関連性が薄いリンクを文脈無視で羅列したり、フッターやサイドバーに一括配置するような手法は、かえって評価を希釈させる恐れがあります。

リンク設計では「読者が次に何を知りたいか」「どこで離脱しそうか」という行動パターンを意識し、あくまで“人にとって親切”な構造を前提にすべきです。

活用事例|トピッククラスター戦略

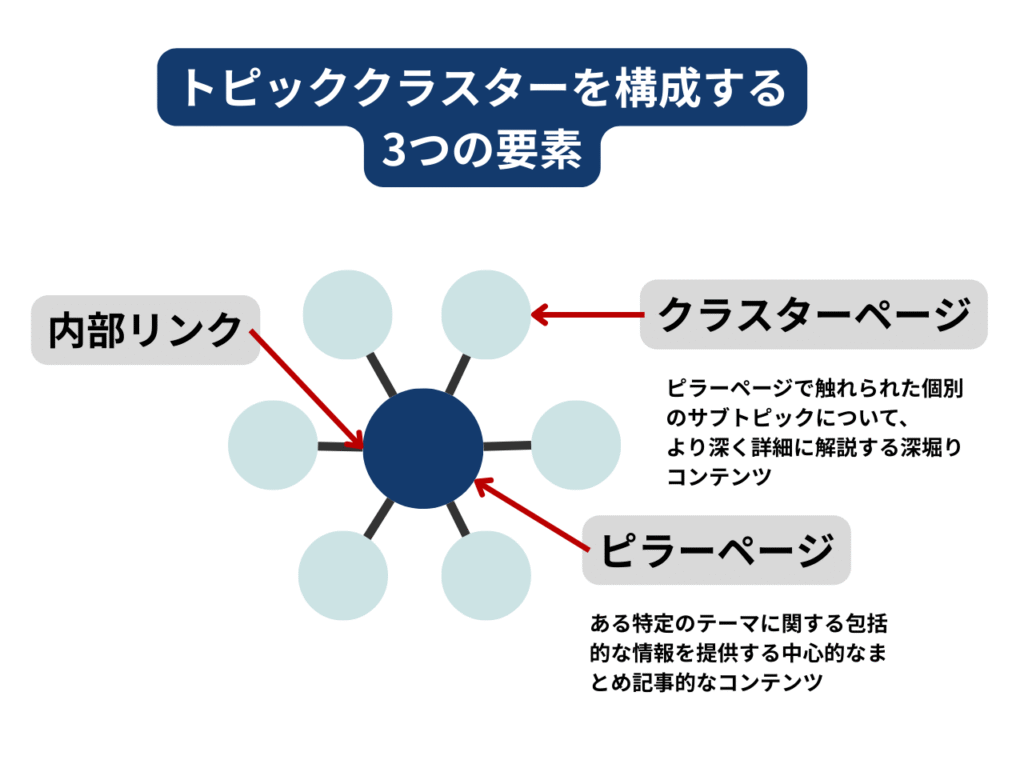

内部リンク戦略を体系化する手法として、近年注目されているのが「トピッククラスター」戦略です。

これは、一つの“ピラーページ(中心となる記事)”を軸に、関連性の高い“クラスター記事(派生・詳細テーマの記事)”を内部リンクで結ぶ構造を指します。

| キーワード | ページ種別 |

|---|---|

| 「SEO対策とは」 | ピラーページ(クラスター記事を包括) |

| 「内部リンク最適化」「被リンク獲得方法」「リンクジュースの概念」 | クラスター記事 |

このように、双方向の内部リンクによってリンクジュースが循環します。

この設計はGoogleに対して「このサイトは特定トピックに精通している」というシグナルを強く送ることができ、E-E-A-T評価の強化にもつながります。

図解で示すなら、ピラーページを中心に放射状にリンクが張られ、それがループするイメージ。評価を集中させつつ、ユーザーの回遊性も促す理想的な内部構造と言えます。

▼関連記事

トピッククラスター戦略完全ガイド|作り方やSEOでの重要性を解説。

オウンドメディアの内部リンク設計を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社オウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。

リンクジュースの設計時に意識すべきリンク設計

内部リンク設計においては、SEOとUX(ユーザー体験)の融合が鍵となります。

特に「ユーザー体験との両立」「クリック誘導設計」「関連性の高いリンク設計」の3原則を抑えることで、リンクジュース(評価の流れ)を効率よくサイト内に循環させ、検索エンジンからの評価向上につなげられます。

以下、各原則を解説します。

- 重要①|ユーザー体験との両立をする

- 重要②|クリックようにリンクを設計する

- 重要③|関連するページへのリンクにする

重要①|ユーザー体験との両立をする

リンク設計を考える際、単に「評価を伝える経路を作る」という観点だけでは不十分です。

現在の Google のアルゴリズムは、ユーザーがサイト内でどれだけ自然に移動し、どれだけ情報を得て離脱しているかという行動データを参考にしているといわれています。

Google公式サイトでは滞在時間がランキング要因にしていません。海外SEOサイトの Search Engine Journal は、「滞在時間は直接的なランキング要因ではないが、ユーザー満足度の指標として重要である(参考記事:Dwell Time: Is It a Google Ranking Factor?)」と述べています。

また、SEOツールを提供している SEMrush の記事では、Googleが「滞在時間(dwell time)・直帰率などのユーザー行動指標は、検索順位を決定する信号ではない」という発言を踏まえつつも、「内部資料などのリークから “long clicks(長い滞在)” などのユーザー行動指標をGoogleが何らかの形で見ている可能性がある(参考記事:What Is Dwell Time in SEO (& Is it a Ranking Factor)?)」 と述べています。

そのため、離脱率が高く、訪問者がすぐに戻ってしまうページが多ければ、内容がユーザーのニーズを満たしていない可能性が高く、SEO上の評価も下がる可能性があります。

実際に、滞在時間が長ければ「ユーザーがそのページに関心を持って深く読んでいる」という指標になり得るでしょう。

したがって、内部リンクは「ユーザーにとって次に読みたい内容」や「知りたいことへの導線」として自然に配置する必要があります。

▼関連記事

SEOの滞在時間はどのくらい重要?ユーザー行動の重要性も解説

重要②|クリックしやすいようにリンクを設計する

リンクジュースを効果的に流すためには、リンク自体が“クリックされやすい”設計になっていることが不可欠です。

配置場所としては、本文中の関連文脈に自然に馴染むリンクが最も効果的です。

例えば、記事中段の要点説明直後や、関連用語を紹介した直後にリンクを挿入することで、読者の興味が高まっているタイミングでのクリックが期待できます。

逆にサイドバーやフッター、特にページの終わり近くにひっそり置かれたリンクは、視認性・関心度ともに低くクリック率が下がる傾向にあります。

リンクテキスト(アンカーテキスト)も「こちら」や「詳細はこちら」といった曖昧な表現ではなく、「内部リンク最適化のチェックリスト」のように具体的かつ関連性の高い語句を使うことで、ユーザーが「読んでみよう」と思う確率が上がります。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。リンクに文脈を与え、読み手の期待に沿うものです。 アンカー テキストが良好であるほど、ユーザーはサイト内のナビゲーションが容易になり、Google はリンク先のページ内容を把握しやすくなります。

引用:Google検索セントラル

重要③|関連するページへのリンクにする

サイト内リンクを張る際、一番やってはいけないのが“テーマがずれたページ”同士を無理に結びつけることです。

検索エンジンは、内部リンクから「この内容は◯◯に関連している」と判断し、それを元にページの専門性やカテゴリーを把握します。

実際に、Google検索セントラルは下記のように述べています。

“ページの関連性を判断し、クロールする新しいページを見つける際にリンクをシグナルとして使用します”

引用:Google のリンクに関するベスト プラクティス

“関連性の高いページ群”を内部リンクで構築することが、結果としてリンクジュースを循環させ、サイト全体の評価を上げるために重要です。

まとめ

リンクジュースは、外部リンクだけでなく、内部リンクによっても評価が伝達される重要なSEO要素です。

PageRankや合理的サーファーモデルの理解を土台に、クリック率・アンカーテキスト・nofollow・内部リンク構造の4点を最適化することで、サイト内の評価循環を強化できます。

さらに、ユーザー体験やトピッククラスター設計を意識したリンク戦略により、SEOとUXの両立が可能となり、サイト全体の検索評価と収益性を高められるでしょう。

オウンドメディアの内部リンク設計を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社オウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。