内部リンクが多すぎると、「ペナルティ」に近い評価を受け、特定のキーワード群で順位が下がる事例を、私は複数のサイトで経験しています。

ただし、Googleは公式に「内部リンクが多すぎる=即ペナルティ」とは明言していません。しかし、ユーザー体験を損なうような不自然なリンク配置は、評価を下げる要因となり得ます。

本記事では、筆者が実際に運営するメディアで内部リンクを大量設置した事例をもとに、その影響やGoogleからの反応を検証した内容を共有します。

- 内部リンク過多や不自然な設計が順位低下を招く理由

- Google公式見解と間接的な評価低下の仕組み

- 順位低下を防ぐ内部リンク最適化と対策方法

- 効果的な内部リンク管理と改善事例

内部リンクの数とSEO効果の関係を正しく理解することで、不安を払拭しつつ、効果的なサイト設計を実現できるはずです。

オウンドメディアの強みを最大化しながら、Googleペナルティに怯える日々に終止符を。NY SEOなら、内部リンク構造を可視化することができます。リンクの抜け漏れや過剰なリンクをすぐに検知できるようになります。

ツール導入でコンテンツ同士のつながりを強化し、ユーザーも検索エンジンも満足の導線を構築できます。まずは無料相談を。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

内部リンクにおける「ペナルティ」の存在

内部リンクはユーザーの回遊性を高め、検索エンジンにサイト構造を正しく理解させる重要な施策です。

ただ、私の経験上、内部リンクが多すぎることで順位が下がる、いわば「ペナルティ」に近い事例をいくつも確認しています。

こうした経験から、過剰なリンク設置や不自然な構造は避け、SEOにおけるリスク回避と最適化を両立することが、内部リンク施策には求められます。

外部リンク同様に内部リンクでも順位低下が起こる

外部リンクの質や数が検索順位に大きく関わるのはよく知られていますが、内部リンクにおいても似た構造的リスクが存在します。例えば、1ページに大量のリンクを詰め込みすぎるとクローラビリティが低下し、重要ページの評価が分散してしまう可能性があります。

Google 検索結果でのサイトのランキングを操作することを目的としたリンクは、リンク プログラムの一部と見なされることがあり、Google のウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)への違反となる場合があります。これには、自分のサイトへのリンクを操作する行為も、自分のサイトからのリンクを操作する行為も含まれます。

引用:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル | Documentation

また、関連性の薄いページ同士を無理にリンクで結ぶと、ユーザー体験が損なわれ直帰率が上昇する要因にもなり得ます。

その結果、Googleは「有益性が低い」と判断し、間接的に検索順位が下がるケースがあります。つまり内部リンクは単なるナビゲーションではなく、適切に設計しなければ順位低下を招く要因にもなり得るのです。

【Google公式】「リンクでマイナス評価はない」としている

Googleは公式に「内部リンクや外部リンクで直接マイナス評価を与えることはない」と明言しています。

他のサイトへのリンクを用意することは問題にはなりません。たとえば情報提供元を引用するなど、外部リンクを使用することで自分のサイトの信頼性を高めることができます。外部サイトへのリンクを張ることが理に適うと判断した場合は、リンクとともに、リンク先を連想できるような文脈を提供します。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

つまり、リンクが多いこと自体がペナルティ対象になるのではなく、サイト全体の評価における“間接的な悪影響”が順位低下につながるのです。

たとえばリンク先がユーザーにとって無価値だったり、ナビゲーションが複雑で目的の情報にたどり着けなかった場合、結果的に滞在時間の短縮や離脱率の増加につながります。こうしたユーザーシグナルを検索アルゴリズムが検知すれば、総合評価は下がる可能性があります。

したがって内部リンクは「数」ではなく「質」を重視し、関連性や利便性を考慮した設計が求められるのです。

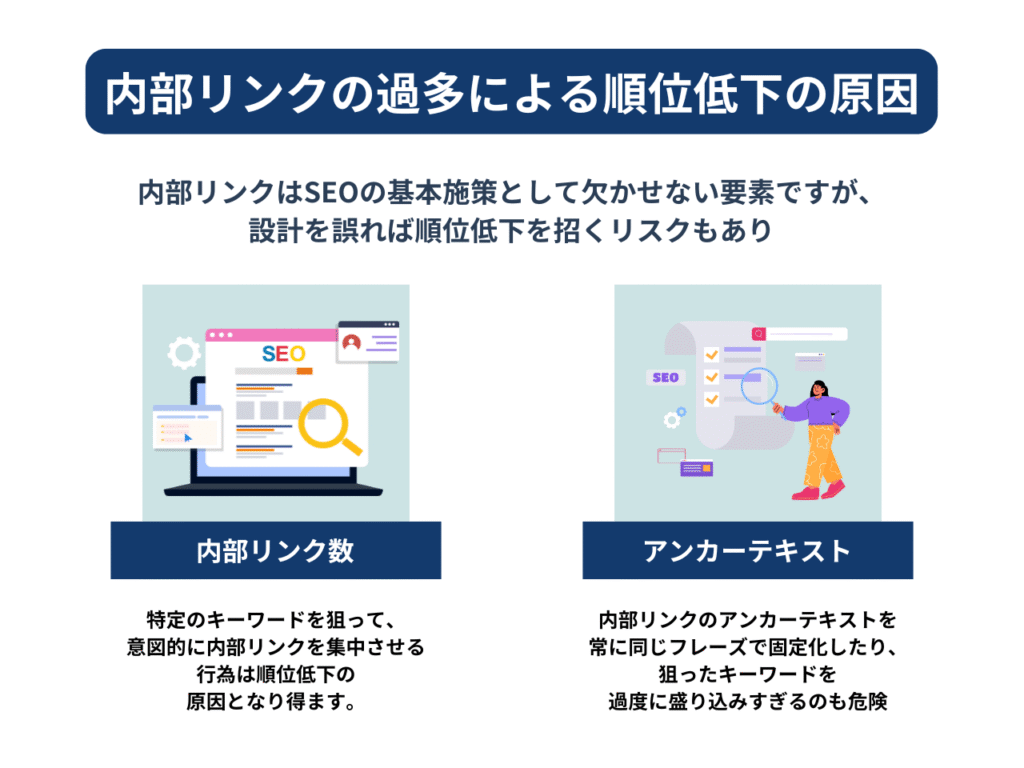

内部リンクの過多による順位低下の原因

内部リンクはSEOの基本施策として欠かせない要素ですが、設計を誤れば順位低下を招くリスクもあります。

特に「過剰な内部リンク」や「不自然なアンカーテキスト最適化」は、検索エンジンに不自然な操作シグナルを与え、ユーザー体験を損なう要因となります。Googleは直接的なペナルティを課すわけではないとしていますが、アルゴリズム上の評価低下や間接的な順位下落が起こり得るのです。

したがって、内部リンクは「多ければ良い」という考え方ではなく、適切なバランスと自然な設計が重要になります。

原因①|特定KWの内部リンク数が過剰

特定のキーワードを狙って、意図的に内部リンクを集中させる行為は順位低下の原因となり得ます。

例えば、同じキーワードに関連する記事から執拗にリンクを飛ばすと、検索エンジンは「不自然な誘導」と判断する可能性があります。

また、重要ページの評価が一部に偏り、他のページのSEO価値を低下させてしまうことも考えられます。さらにユーザー側から見ても、何度も同じリンクや導線が現れると煩雑で体験を損なうため、直帰率や離脱率の上昇につながります。

結果的に、Googleは「ユーザーにとって有益性が低い」と評価し、順位が下がる要因となるのです。内部リンクは分散させ、サイト全体の情報設計を意識することが欠かせません。

原因②|アンカーテキストが固定化・過度に最適化

内部リンクのアンカーテキストを常に同じフレーズで固定化したり、狙ったキーワードを過度に盛り込みすぎるのも危険です。

例えば、すべてのリンクで「オウンドメディア SEO対策」や「SEO対策ツール」など完全一致のキーワードを繰り返すと、Googleは不自然な最適化を検知し、検索順位を下げる可能性があります。

また、ユーザーにとっても自然な文脈が失われ、クリック意欲の低下やページ離脱につながります。

本来アンカーテキストは「リンク先ページの内容を簡潔に伝える」役割を担うため、文章全体の流れに沿った自然な表現を心がけることが大切です。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。リンクに文脈を与え、読み手の期待に沿うものです。 アンカー テキストが良好であるほど、ユーザーはサイト内のナビゲーションが容易になり、Google はリンク先のページ内容を把握しやすくなります。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

多様性を意識し、キーワードの部分一致や関連語を交えることで、不自然さを回避しながらSEO効果を最大化できます。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

「リンク過剰」「リンク不足」や「不自然なリンク構成」

こんな内部リンクの悩みが、実はペナルティの火種。NY SEOツールは、こうした構成の偏りを検出し、自然で強固な網羅型導線を実現します。

コンテンツごとのリンク状況を定量的に分析し、正しい分散と循環を促進します。SEO評価の低下を防ぎ、持続的なメディア成長をサポートします。まずは 無料資料をダウンロードして導入メリットをご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

NYマーケティングで起こった内部リンクが多いことによる順位低下事例

内部リンクはSEO強化において欠かせない要素ですが、過剰に設置すると逆効果となるケースもあります。

NYマーケティングが実際に取り組んだクライアント事例でも「リンクの貼りすぎ」が順位低下の要因として確認されました。

以下では具体的な3つの事例を紹介し、リンク設計の落とし穴と改善方法を解説します。これらは実務の中で遭遇した典型的なパターンであり、過度な最適化が思わぬ順位下落を招くことを示しています。

事例①|求人ポータルサイト

ある求人ポータルサイトでは、全体の約8割のキーワードで検索順位TOP3を維持していました。

しかし一部の重要キーワードだけ、検索結果の4〜5ページ目まで順位が急落。原因を調査したところ、該当ページに関連する内部リンクが過剰に設置されており、評価が不自然に集中している状態が判明しました。

Googleはリンクをマイナス評価しないとしていますが、過剰最適化によりアルゴリズムが「不自然」と判断したと推測されます。

そこで内部リンク数を調整し、リンク導線を整理した結果、対象ページは数週間で順位を回復し、安定して上位に戻りました。この事例は、リンクは「多ければ良い」という考え方が誤りであることを示しています。

事例②|企業コーポレートサイト

ある企業のコーポレートサイトでは、グローバルメニューに「副業歓迎」というキーワードを追加しました。

もともとトップページや関連ページは安定して上位表示されていましたが、この追加以降、該当ページの順位が一気に圏外近くまで低下しました。

内部リンクのアンカーテキストとして「副業歓迎」が過度に使われ、固定化されていたことが要因と考えられます。

Googleは過度なキーワード最適化を検知すると、そのページの評価を下げる傾向があるためです。対応策として、該当メニューから該当KWを削除し、アンカーテキストを自然な形に修正。すると2週間後には順位が元の位置に戻り、再び安定しました。

このケースは、アンカーテキストの多様性と自然さが重要であることを示しています。

事例③|データベース型サイト

データベース型の大規模サイトにおいては、特定のビッグワードに対して内部リンクを集中させすぎた結果、検索順位が50位前後まで急落しました。

リンク構造を確認すると、ほぼ全ての関連ページから同じビッグワードでリンクを送っており、不自然なパターンを形成していました。

検索エンジンにとって「意図的な操作」と受け取られやすく、結果的に評価が下がったと考えられます。

改善策として、ビッグワード単体でのリンクを削除し、関連語や文脈に即した多様なアンカーテキストへ置き換えました。

その結果、順位は8〜9位まで回復し、安定性はまだ課題が残るものの、以前より改善が見られました。この事例は、ビッグワードの一極集中がいかにリスクを伴うかを示す典型例です。

内部リンクの「ペナルティ」への対策方法

内部リンクはSEOの基盤として重要ですが、設計を誤ると順位低下を招くリスクもあります。

特に「リンクの過剰配置」や「不自然なアンカーテキスト」は、検索エンジンに過度な最適化として認識されやすく注意が必要です。

ここでは、内部リンクが原因で順位が下がった場合の具体的な対策を解説します。実務で即実行できる手順を踏まえながら、サイト全体の評価を守りつつユーザーにとって利便性の高いリンク設計を行うためのポイントを整理しました。

対策①|順位が異常に低いクエリのページを特定

まず行うべきは「異常に順位が低いページ」を洗い出すことです。内部リンクに起因する順位低下は、すべてのページに一律で発生するわけではなく、一部のクエリや特定ページに集中するケースが多いのが特徴です。

Googleサーチコンソールを用いてインプレッション数や平均順位を確認し、他のページと比べて著しく順位が低下しているページを見つけます。

その際、全体の評価が安定しているのに特定ページだけが圏外や50位以下に沈んでいる場合は、内部リンクの過剰設置やアンカーテキストの偏りが原因である可能性が高いです。問題ページを特定することは、改善の第一歩であり、精度の高いSEO改善施策へとつながります。

▼関連記事

検索順位が下がったのはなぜ?原因とSEO効果につながる対処方法を紹介

対策②|内部リンク数とアンカーテキストの内容を確認

順位が低下しているページを特定したら、次は内部リンクの数とアンカーテキストのパターンを確認します。

過度にリンクが集まりすぎている場合や、同じキーワードで繰り返しリンクが送られている場合は要注意です。

リンク数が偏ると評価が不自然に見え、Googleが意図的な最適化と判断するリスクが高まります。また、アンカーテキストが完全一致のキーワードばかりだと、自然な文脈が失われ、検索エンジンからも違和感のある最適化と見なされる可能性があります。

内部リンクの数を適正化しつつ、アンカーテキストを自然な形に修正することが重要です。

Googleは内部リンクについての下記のような基本的な考え方が示されています。

関心のあるすべてのページに、同じサイト上の少なくとも 1 つ以上の別のページからのリンクがあることが推奨されます。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

この確認プロセスを行うだけでも、順位の改善につながる事例は多くあります。

対策③|ユーザー視点でのリンク数の最適化

内部リンクの本来の役割は、ユーザーが目的の情報に効率的にたどり着けるように導線を整えることです。そのためSEOのためだけにリンクを増やすのではなく、ユーザーがストレスなく回遊できる数に調整することが重要です。

例えば、1ページに100以上のリンクを設置してしまうと情報が分散し、ユーザーはどこをクリックすればよいか判断しづらくなります。

その結果、直帰率の上昇や滞在時間の低下を招き、間接的に検索順位の評価にも悪影響が出ることがあります。改善策としては、関連度が高いコンテンツのみにリンクを厳選し、導線をシンプルに設計することです。SEO評価とユーザー体験は相反するものではなく、最適化は両立可能であることを意識しましょう。

対策④|アンカーテキストのバリエーションを増やす

最後に意識すべきはアンカーテキストの多様性です。常に同じキーワードでリンクを張り続けると、検索エンジンは「不自然な最適化」と判断する可能性が高まります。

そのため、部分一致のキーワードや関連語、あるいは文脈に沿った自然なフレーズを積極的に活用することが効果的です。

リンクに文脈を与えてください。リンクの前後にある文が重要になるため、全体としての文章に注意を払うようにしてください。リンクのすぐ隣にリンクを配置しないでください。読者がリンク同士を識別しにくくなります。また、それぞれのリンクの前後のテキストが失われることになります。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation

例えば「SEOツール」というKWを狙う場合でも、「SEOに役立つツール」「検索順位を改善する方法」など異なるバリエーションを織り交ぜることで、不自然さを回避できます。

また、多様なアンカーテキストはユーザーにも直感的に理解しやすく、クリック意欲を高める効果もあります。結果的に、内部リンクの評価が安定し、長期的な順位維持や改善につながるのです。

内部リンク状況も常に管理するからこそ対策ができる

内部リンクによる順位低下や評価の停滞を防ぐためには、状況を“常に可視化して管理すること”が欠かせません。過剰リンクやアンカーテキストの偏りは、気づかぬうちに検索エンジンへ不自然なシグナルを与え、順位低下を招く大きな要因となります。

手動でのチェックは効果的ですが手間がかかり、抜け漏れが生じやすいのも事実です。そこで自動化やツールの導入を組み合わせ、定点的にリンク状況を把握し続けることで、問題が発生する前に的確な対策を講じることが可能になります。

管理法①|手動で内部リンクを管理する

もっとも基本的な方法は、Excelやスプレッドシートを活用し、記事ごとにリンク先とアンカーテキストを記録・管理する方法です。

特に記事数が数十本程度の中規模サイトであれば、この手法で十分なケースもあります。ページごとに「リンクを送っている先」「リンクを受けている数」「使用しているアンカーテキスト」を可視化することで、不自然に集中しているキーワードや孤立ページを発見できます。

ただし、手動管理は記事数が増えるほど煩雑になり、更新忘れや記録漏れが発生しやすくなります。そのため、手動管理は初期段階のSEO施策や記事数の少ないサイトで有効ですが、長期的に安定した運用を行うには、自動化やツールの活用への移行が望まれます。

管理法②|GASとスクレイピングを駆使して自動管理する

中規模から大規模のサイトでは、Google Apps Script(GAS)やスクレイピングを用いて内部リンク状況を自動取得・記録する方法が効果的です

たとえば、GASを使って定期的にサイトマップやページHTMLを取得し、リンク先URLやアンカーテキストを抽出してスプレッドシートにまとめる仕組みを構築できます。

さらに、スクレイピングを組み合わせれば「どのページからどのKWでリンクが送られているか」を一覧化でき、過剰リンクやKWの固定化を瞬時に把握可能です。

人手では困難な数百記事以上の管理も効率化でき、異常値の検知も容易になります。ただし、実装には一定のプログラミング知識が必要であり、メンテナンスコストも発生するため、導入時はリソースとの兼ね合いを考えることが重要です。

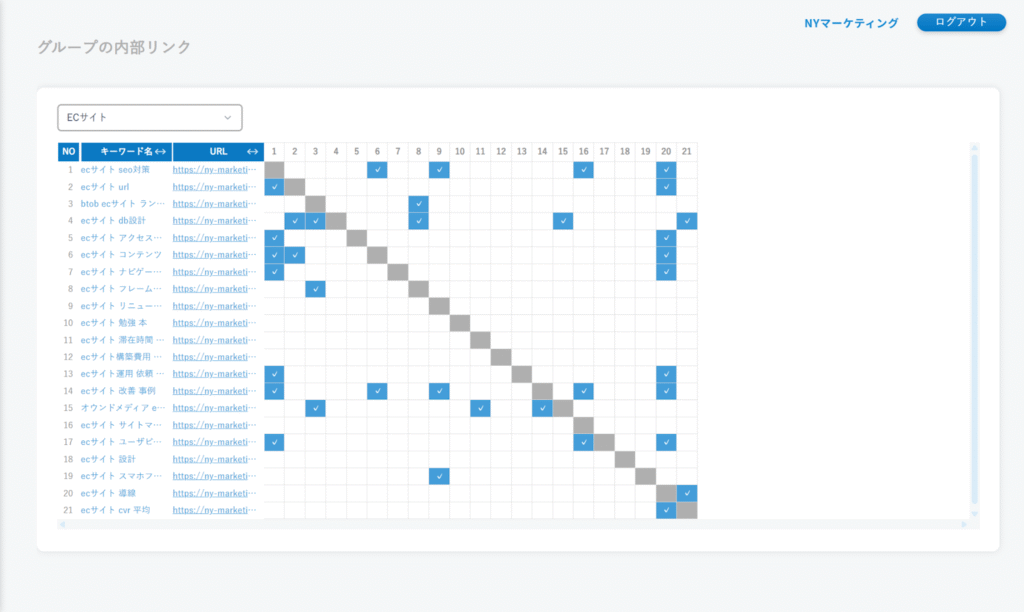

管理法③|ツールを導入して管理する

最も効率的かつ精度の高い方法は、専用の内部リンク管理ツールを導入することです。ツールを利用すれば、全記事の内部リンク構造を自動で可視化し、孤立記事やリンク集中ページを一目で確認できます。

また、アンカーテキストの使用頻度やクリックデータまで収集できるため、SEOとユーザー体験の両面から改善点を発見することが可能です。さらに、定点観測機能によって時間経過によるリンク構造の変化も把握できるため、順位低下の予兆を早期に検知し、素早い対策につなげられます。

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

特に記事数が膨大なポータルサイトやECサイトでは、手動やスクリプトによる管理には限界があり、ツールの活用が不可欠です。導入には一定のコストがかかりますが、長期的な運営では大きなリターンが期待できます。

そこで、NYマーケティングは多数のオウンドメディアで内部リンク管理を行ってきた経験をもとに、「NY SEO」というツールを開発・提供しています。以下の画像のように、記事同士の内部リンク状況をマトリクス形式で一覧化し、定点的に観測することが可能です。

このツールを活用すれば、内部リンクが不足している記事や、過剰に設定されている記事を視覚的に特定できます。興味をお持ちの方は、ぜひこちらからお申し込みください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

まとめ

内部リンクはSEOにおける基本施策であり、適切に設計すればサイト全体の評価を底上げする強力な武器となります。

しかし、過剰なリンク設置やアンカーテキストの固定化は、かえって順位低下を招くリスク要因になり得ます。

重要なのは「量」ではなく「質」を重視し、ユーザー視点で自然な導線を構築することです。

また、リンク状況を定期的に管理し、偏りや不自然さを早期に発見して改善する仕組みを持つことも欠かせません。

手動管理・自動化・ツール導入を段階的に取り入れることで、過剰最適化を防ぎ、長期的に安定した検索順位を維持できます。

つまり、内部リンクは“設置して終わり”ではなく“継続的に管理するもの”という意識こそが、SEOで成果を上げ続けるための最大の鍵なのです。

「リンク過剰」「リンク不足」や「不自然なリンク構成」

こんな内部リンクの悩みが、実はペナルティの火種。NY SEOツールは、こうした構成の偏りを検出し、自然で強固な網羅型導線を実現します。

コンテンツごとのリンク状況を定量的に分析し、正しい分散と循環を促進します。SEO評価の低下を防ぎ、持続的なメディア成長をサポートします。まずは 無料資料をダウンロードして導入メリットをご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<