オウンドメディア運営において、記事管理は“ただの記事の一覧化”にとどまりません。

成果を出すメディアは、必ず記事単位で【検索意図・流入キーワード・導線・CVポイント・更新頻度・権威性強化の役割】までを設計・管理しています。

SEO支援会社の代表として数百本以上のコンテンツ設計と分析に携わってきた視点から、「アクセスが伸びない」「順位が上がらない」と悩むオウンドメディア運営者に向けて、記事管理の本質を徹底解説します。

スプレッドシートやCMSだけでは到達できない、“成果に直結する記事管理の設計思想”をお届けします。

- 成果が出ないオウンドメディアは、記事管理の「戦略性・継続性・数値設計」が欠如しているケースが多い。

- 成果を出すには、記事単位で検索意図・流入導線・CVポイント・リライト対象を管理できるディレクターの存在が不可欠。

- 記事管理は「品質担保・進捗管理・メンテナンス・効果測定」までを一貫して運用する“攻めの中核業務”である。

- KPIを明確にし、GA4やSearch Consoleと連動した数値分析を通じて、改善優先順位と打ち手を可視化すべき。

- プロジェクトマネージャー・ディレクター・ライターの役割分担を明確化し、属人化しない管理体制を構築することが成功の鍵。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

オウンドメディアの記事管理は「ディレクター」の仕事

オウンドメディア運営において、記事の品質やSEO成果を安定して出すには「ディレクター」の存在が不可欠です。

ライター任せにすると、記事間でトーンが揃わなかったり、重複や誤字脱字など品質のばらつきが生まれ、結果としてメディア全体の価値が下がるリスクがあります。

ディレクターは、キーワード設計や構成、SEO視点での見出し管理、リライトの優先順位づけなど、メディア全体を俯瞰しながら戦略的に管理します。

また、進行管理・納期調整・ライターのアサインなど、現場の進捗を管理する役割も担います。さらに、検索順位やCV率などのKPIを分析し、成果につながる改善アクションを実行する責任も負います。

つまり、オウンドメディアの“成果”は、ディレクターのマネジメント次第で決まるといっても過言ではありません。

▼関連記事

SEOコンテンツにおけるディレクターの必要性と仕事内容を解説

記事管理ができていないとオウンドメディアは伸びない

そして、ディレクターが記事管理ができていないとオウンドメディアは伸びません。

そのため、オウンドメディアを伸ばすには「根幹であるコンテンツの品質担保」を「優秀なディレクター」にアサインすることが必要不可欠と言えるでしょう。

記事管理とは、単に「公開済みの記事を整理する」ことにとどまりません。

SEOにおける成果を最大化するために、次のような重要業務を体系的に実行することを指します。

- キーワードカニバリゼーションの防止

- 検索意図に即したコンテンツ設計

- 記事同士を結ぶ内部リンク構造の設計

- リライト対象の抽出と優先順位付け

これらが欠けているオウンドメディアでは、記事数だけが増えていくにも関わらず、検索順位が上がらない、流入が伸びない、CVRが低いといった“伸び悩み”に直面します。

加えて、記事の重複や内容の薄さがGoogleから低評価を受ける要因となり、メディア全体の信頼性を損なう危険もあります。

逆に言えば、記事管理をディレクターが適切に行えば、少ない記事数でもSEOで強い評価を得られ、CVにも直結する「効く記事」が量産できます。

つまり、記事管理とは“後始末”ではなく、成果を伸ばすための“攻め”の仕事であり、その中心に立つのがディレクターなのです。

オウンドメディア施策において記事管理が重要な理由

オウンドメディアを「書いて終わり」の場にするか、「成果を出す資産」として育てるかを分ける最大の分岐点が“記事管理”です。

記事数を増やすだけでは、コンバージョンや検索流入は安定して伸びません。

オウンドメディアでは「個別の記事の質」だけでなく「全体を俯瞰して管理する力」が成果に直結します。

記事の方向性・品質・構造・更新性を一元管理できる体制こそが、今後のSEO時代において勝ち続けるための必須条件なのです。

オウンドメディア施策において記事管理が重要な理由をここから解説します。

- 理由①|ライターによる品質のばらつきを防ぐ必要があるから

- 理由②|専門性の高いコンテンツの品質確保

- 理由③|記事が増えても分析がしやすくなる

- 理由④|クライアントや事業の方向性とのズレをなくす

理由①|ライターによる品質のばらつきを防ぐ

記事管理を徹底することで、ライターの適性に応じたアサインや、構成案の提示、納品後のフィードバックを通じて品質を平準化できます。

複数ライターが関わるメディアでは、経験値や得意ジャンル、表現スタイルに大きな差が出ます。誰にどのテーマを任せるかを誤ると、記事のクオリティがばらつき、読者に不信感を与えるリスクもあります。

弊社では、単に文字を書いて記事を作るのではなく、コンテンツ作成を「構成作り」と「ライティング」の2段階に分けています。特に、ライティングに移行する前の構成(記事の骨組みをしっかり作り込むことで、高い品質を担保しています。

さらにガイドラインで記事管理を徹底しましょう。下記のようにマニュアルを分類していると、外注ライターにストレスなく記事を依頼できます。

用意しておきたいガイドラインは以下の4点です。

- 語尾やトーンの統一などライティング関連

- 提出方法や納期、報酬の支払いなどのルール関連

- 見出し構造のフォーマット関連

- チャットツールやライティングなどのツール関連

ガイドライン化された記事管理があれば、外注ライターでも“メディアの色”に沿った原稿を納品できます。

管理が甘いと、一貫性のない記事ばかりが並び、SEO評価が下がるだけでなく、ブランドの信頼感も揺らいでしまいます。

▼関連記事

SEOに強い記事とは?上位表示が狙えるポイントと作成ステップを解説

理由②|専門性の高いコンテンツの品質確保

記事管理がしっかり行われていれば、執筆前に参考文献や一次情報を指定したり、事前に構成を組んで「この視点で深掘りしてください」と方向性を示すことが可能です。

さらに、校正・編集段階でも事実確認や表現のチェックを入れ、誤解や炎上リスクを未然に防げます。

YMYL(Your Money or Your Life)領域やBtoB領域など、専門性が求められるジャンルでは、ライター任せの記事では情報の信頼性や正確性に限界があります。

専門性の高いメディアであればあるほど、個人ライターの“主観的な文章”ではなく、チームによる“管理された情報発信”が求められるのです。

理由③|記事が増えても分析がしやすくなる

記事管理がされていれば、キーワード・目的・公開日・担当者・想定読者・内部リンク状況・リライト予定などの情報を一覧で管理できるため、分析やリライト判断が格段にしやすくなります。

記事数が増えるほど、どの記事がどんな役割を持ち、どんな検索意図を狙っているかが把握しにくくなります。

特にGA4やSearch Consoleなどのデータと連動させることで以下が可視化されます。

- 流入が伸びている記事

- 流入が止まっている、あるいは減っている記事(対応必須)

- カニバリしている記事(対応必須)

流入が止まっている、あるいは減っている記事を定点観測している方は多いですが、カニバリしている記事を観測している方は意外と多くありません。

カニバリの記事がわかれば比較的工数が少なく対応できるので、CVの機会損失にならないよう記事が増えても分析は行いましょう。

もし、記事が多くて対応できない場合はカニバリや内部リンクを可視化できる弊社が開発したオウンドメディアツール「NY SEO」をぜひご参照ください。

弊社では、キーワードの洗い出し後、サービスや競合性、検索ボリューム、リスティング広告のCPCなどを見て、取るべきか捨てるべきかを判断します。

特に、そのキーワードで記事ページではなく一覧ページばかりがヒットしている場合は、そのキーワードを捨てるなど、一つ一つ目視で確認する作業を行っています。

この徹底した事前調査と設計によって、最終的にユーザーの悩みを解決できるような構成が実現し、分析のしやすさにも直結します。

つまり、記事管理とは“制作”のためだけでなく、“改善”と“戦略”のためにも必要不可欠な作業なのです。

理由④|クライアントや事業の方向性とのズレをなくす

クライアントや事業の方向性とのズレをなくすため、記事管理者が「記事単位」ではなく「メディア全体」や「事業全体」の変化を把握し、それに応じたアップデートを仕掛けることが必要です。

記事管理は、メディアと事業戦略をつなぐ“翻訳者”のような役割も担っているのです。

自社メディアであっても、関係者が複数いる場合や、外注ライター・編集者を使う場合は、記事の方向性が少しずつブレていきます。

たとえば、事業がピボットしているのに過去記事に反映されていない、季節商品の訴求記事が古いまま放置されている、ターゲットユーザーのニーズが変化しているのに構成に反映されていないなどがあります。

オウンドメディアにおける記事管理で実施すべき業務

| 業務 | 軸・分類 | 詳細内容 |

|---|---|---|

| 業務①|記事関連の管理業務 | 品質担保 | ・ガイドラインやトンマナ規定を明確化 ・執筆前の構成レビューを実施・ファクトチェック、誤字脱字、語尾揺れの検出 ・SEO観点からの見出し構造やキーワード使用率の確認 |

| 進捗管理 | ・記事ごとの「構成提出日」「初稿締切」「レビュー期日」「公開予定日」を明確化 ・タスク管理ツールで可視化 ・ライターの稼働状況やアサインバランスを把握 ・属人化を防ぐ進行ルール整備 | |

| 業務②|記事のメンテナンス業務 | リライト対象の抽出と実行 | ・Search ConsoleやGA4で順位低下・CTR低下記事を抽出 ・構成、タイトル、導入文、情報更新、CTA位置を中心に改修 ・リライト優先度を「伸ばせる見込み」「CV寄与度」で判断 |

| 内部リンクのメンテナンス | ・古い記事に新記事リンクを追加、削除リンク修正 ・関連記事導線の強化、自然なアンカーテキスト設計 ・リンク切れ修正によるSEO・回遊性改善 | |

| カニバリゼーション解消 | ・定期的なキーワード競合チェック ・記事統合や削除、ターゲットキーワード再設定 ・記事ごとの役割整理による戦略的構造の維持 | |

| 業務③|記事単位の効果測定 | アクセス解析 | ・記事ごとのPV、CTR、検索順位、滞在時間、直帰率を定点観測 ・Search ConsoleやGA4を活用し改善点を特定 ・表示回数は多いがクリックされない場合はタイトル、メタディスクリプションを改善 |

| CTAの改善 | ・記事内のCTA配置・文言・デザインを検証 ・読了率やスクロールデータを基に最適なCTAタイミングを設計 ・クリック率を高めるための運用改善 | |

| サービスLPの改善 | ・記事→LP間で期待値の乖離を解消・内容・構成・信頼感を改善 ・記事内容とLPの整合性を担保 | |

| フォーム改善 | ・入力項目数や操作の煩雑さを見直し ・スマホ入力のしやすさやエラーメッセージ最適化 ・離脱要因を排除しCV率を改善 |

オウンドメディアの成否は、記事制作後の「管理業務」をどれだけ戦略的に行えるかにかかっています。

単に記事を公開するだけでは、検索順位やコンバージョンは伸びません。むしろ記事数が増えるほど、品質や構成、評価の管理が難しくなり、放置された記事群が全体の評価を引き下げてしまいます。

だからこそ、記事管理は「後工程」ではなく「中核業務」として扱うべきです。

ここでは、記事管理において必ず実施すべき業務を、「記事関連の管理業務」「記事のメンテナンス業務」「記事単位の効果測定」に分類し、それぞれがなぜ必要か、どう実行すべきかを解説していきます。

- 業務①|記事関連の管理業務

- 業務②|記事のメンテナンス業務

- 業務③|記事単位の効果測定

業務①|記事関連の管理業務

記事が検索やユーザーに評価されるには、公開前の管理体制がカギを握ります。構成案の精度や執筆進行、品質チェックまでを管理することで、メディア全体の信頼性と統一感が保たれます。

ここでは「品質担保」と「進捗管理」の2点が軸となります。

- 1. 品質担保

- 2. 進捗管理

1. 品質担保

記事の品質はライター任せにするとばらつきが出やすく、ブランドやSEO評価の低下に直結します。

そのため、ガイドラインやトンマナ規定を明確に定め、執筆前に構成レビューを実施することが重要です。

また、ファクトチェック・誤字脱字・語尾の揺れなども事前に検出できる体制を整える必要があります。

さらに、SEO観点からの見出し構造やキーワード使用率のチェックも忘れてはなりません。

2. 進捗管理

複数ライターで運用しているメディアでは、納期遅延やステータスの混乱が頻発しやすくなります。これを防ぐには、記事ごとに「構成提出日」「初稿締切」「レビュー期日」「公開予定日」を明確にし、タスク管理ツールで可視化することが有効です。

また、ライターの稼働状況やアサインバランスを把握し、過負荷を避ける調整も進捗管理の一環です。

細かな進行ルールを事前に整備することで、属人化を排除し、安定した記事制作フローを実現できます。

業務②|記事のメンテナンス業務

公開後の記事を放置するメディアは、やがて検索評価が下降していきます。

リライトやリンク修正、記事統合などのメンテナンス業務を定期的に実施することで、コンテンツの“鮮度”と“競争力”を保つことが可能です。

- リライト対象の抽出と実行

- 2. 記事同士の内部リンクのメンテナンス

- 3. カニバリゼーションの解消

1. リライト対象の抽出と実行

Search ConsoleやGA4などのアクセス解析ツールを活用し、検索順位が下がった記事やクリック率の低い記事を定期的に洗い出します。

そこからリライト優先度を決定し、構成・タイトル・導入文・情報更新・CTA位置などを中心に改修を行います。

闇雲にリライトするのではなく、「伸ばせる見込みがあるか」「トラフィックがCVに繋がっているか」などの指標を根拠に判断することが重要です。

2. 記事同士の内部リンクのメンテナンス

記事が増えてくると、古い記事に新記事へのリンクが貼られていない、逆にリンク先が削除されているなどの不整合が発生します。

これを放置すると、回遊性の低下だけでなくSEO評価にも悪影響が出ます。

定期的に記事間リンクの点検・更新を行い、「関連記事への導線強化」「自然なアンカーテキストの設計」「リンク切れの修正」などを実施します。

内部リンク設計は、ユーザー行動を最適化する“接客設計”そのものであり、評価されやすい構造を支える柱です。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

3. カニバリゼーションの解消

複数の記事が同じキーワードを狙ってしまうと、検索結果で互いに競合し、どの記事も上位表示されにくくなる「カニバリゼーション」が発生します。

これを回避するには、定期的なキーワード競合チェックと、必要に応じた記事統合や削除、ターゲットキーワードの再設定が求められます。

記事ごとの狙いを明確に整理し、役割を棲み分けることで、メディア全体の“戦略的な構造”を維持できます。コンテンツは多ければ良いのではなく、“整理されていること”が成果を左右するのです。

業務③|記事単位の効果測定

記事は書いて終わりではなく、「どれだけ機能しているか」を測定し、改善してこそ価値が生まれます。検索順位やCVRといった数値データをもとに、記事単位で効果検証し、成果を最大化していく運用が求められます。

- 1. アクセス解析

- 2. CTAの改善

- 3. サービスLPの改善

- 4. フォーム改善

1. アクセス解析

まず行うべきは、記事ごとのPV・CTR・検索順位などの定点観測です。GA4やSearch Consoleなどのツールを活用し、「流入はあるか」「想定通りの検索意図に合致しているか」「滞在時間や直帰率は適正か」などを分析します。

記事の現状把握と改善ポイントの特定が可能になります。

特に狙ったキーワードでの表示回数が多くてもクリックされていない場合は、タイトルやメタディスクリプションの見直しが必要です。

2. CTAの改善

記事からのCVに繋がっていない場合、CTA(行動喚起)の位置や内容、デザインに問題がある可能性があります。

記事内のCTAの配置場所・ボタン文言・クリック率を検証し、ユーザー導線の最適化を図ります。

特に記事の読了率やスクロールデータを分析し、効果的なタイミングでのCTA表示を設計することが、CVR改善には不可欠です。CTAは“設置して終わり”ではなく、“運用しながら磨く”ものと捉えましょう。

3. サービスLPの改善

CTAのクリック率が高くてもCVに繋がらない場合は、そのリンク先となるサービスLPの内容や構成が課題です。

記事の内容とLPの情報に乖離がないか、読みやすさや信頼感を損なう要素がないかを確認し、改善していきます。特に「記事→LP」間でユーザーの期待値がズレると、離脱率が大きくなります。

4. フォーム改善

LPが機能していても、最終的な入力フォームで離脱が多発するケースもあります。

必要以上に多い入力項目や、煩雑な操作がハードルになっていることが多いため、ユーザー視点でのUX設計が求められます。

項目数を見直し、スマホでの入力のしやすさやエラーメッセージの適切表示など、細部まで検証します。フォームの改善は地味ですが、CV率に最も大きく影響する“ラストピース”です。

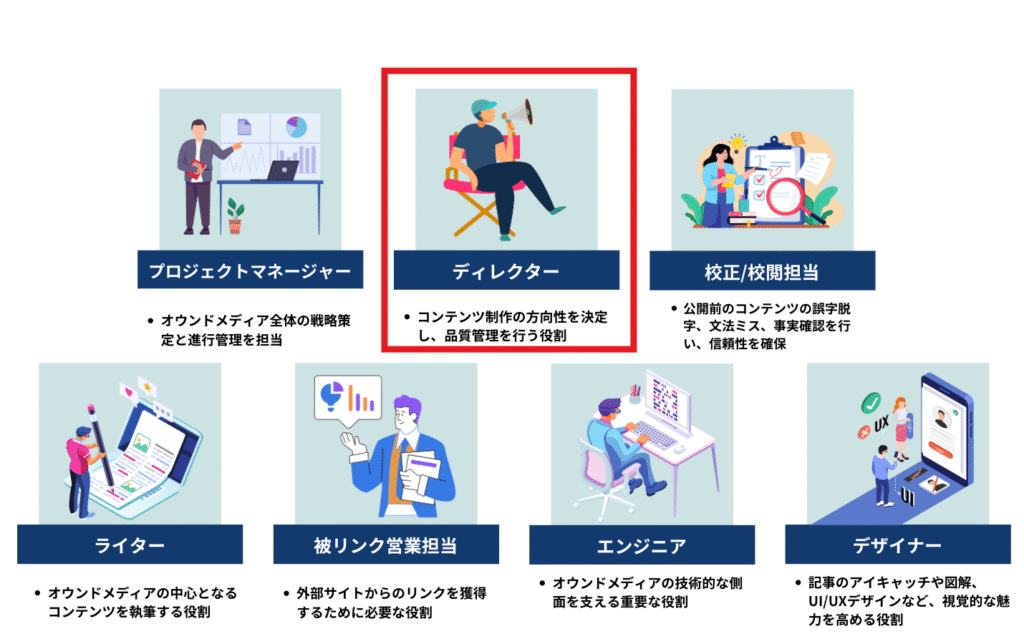

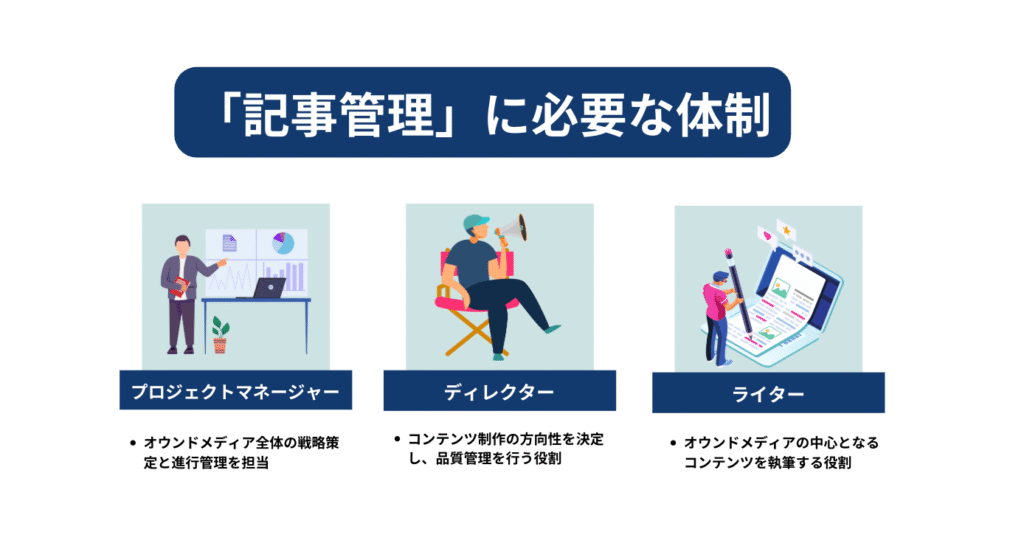

オウンドメディアの記事管理体制に必要な人員体制

オウンドメディアで成果を出し続けるには、属人的な運用では限界があります。

記事品質・更新性・SEO効果・コンバージョン導線の全体最適を実現するためには、明確な役割分担と専門スキルを持つチーム体制が必要不可欠です。

| 役職 | 主な役割 | 詳細内容 |

|---|---|---|

| プロジェクトマネージャー | 全体進行と管理 | 納期・進行の可視化、キャンペーン・数値・人的リソースを統合管理。チーム間の連携ハブとして稼働。 |

| ディレクター(兼務 or 分業) | 戦略設計・記事品質担保 | SEO設計、構成案作成、ライターアサイン、レビュー、リライト指示までを統括。兼務・分業は規模に応じて設計。 |

| ライター | コンテンツ執筆 | 読者ニーズを満たす専門性・表現力が求められる。構成理解、情報収集、トーン統一力が重要。 |

オウンドメディア運営において重要となる3つの職種、プロジェクトマネージャー、ディレクター、ライターの役割と必要性を明確化し、各ポジションがどのように連携することで、メディア全体が成長軌道に乗るのかを解説します。

役職①|プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャー(PM)は、オウンドメディア全体の戦略進行とチーム連携を支える“司令塔”です。

記事単体の内容には踏み込まず、むしろ「全体の進行が滞りなく進むか」「ビジネス目標に合致しているか」を重視します。

たとえば、以下の業務があります。

- 月間〇本の公開ペース

- リライトの優先順位

- キャンペーン連動施策

- アクセスレポートの集計

- ディレクターやライターへの進行状況の確認

- 進行・数値・人的資源を統合的に管理

属人化した運営ではよく「誰がいつまでに何をするか」が曖昧になりがちですが、PMが存在することで“納期遅れ・認識ズレ・工数ロス”といったリスクを未然に回避できます。

メディアの成長には、制作進行のスピードと安定性の両立が求められ、その中心にいるのがPMです。

役職②|ディレクター(SEO施策とコンテンツ制作兼務 or 分ける)

ディレクターは、メディア全体の方向性設計から個別記事の品質担保までを担う“要”のポジションです。

- SEOキーワード設計

- 構成案作成

- 見出し設計

- ライターアサイン

- 初稿レビュー

- リライト設計

- 効果測定

上記を一手に引き受け、いわば“メディアの編集長”として機能します。

特に重要なのが、SEO視点とユーザー視点の両立。検索流入を取るための構造設計と、読者の課題を解決する情報価値を高次で融合させる必要があります。

また、兼務体制(SEOも執筆も見る)か、分業体制(SEO専任ディレクター+コンテンツ専任ディレクター)かは、運用規模に応じて柔軟に設計することが望ましいです。

ディレクターのレベル次第でメディアの成果は大きく変動するため、「記事を管理する人」ではなく「成果を生み出す人」として配置すべき重要な存在です。

役職③|ライター

ライターは、ディレクターが設計した構成案やSEO方針をもとに、実際のコンテンツを書き起こす“制作の核”となる存在です。

ただし、単なる“書き手”ではなく、読者ニーズの理解力・専門情報の正確な咀嚼・読みやすい表現力が求められます。

弊社、NYマーケティングの体制では、品質を確保するために、アサイン前に厳しい基準のテストを課し、通過したライターのみがクライアントの記事を執筆します。

また、構成通りに書くだけでなく、一次情報のリサーチ、事例や統計の引用、論理的展開、視覚的な読みやすさ(改行や表現リズムなど)にも気を配る必要があります。

さらに、継続的に運用するためには、記事トーンの統一性やフィードバック対応の柔軟性、納期厳守などの“運用力”も重要です。

運営体制によってはジャンルごとに専任ライターを配置したり、内部メンバーと外注ライターを使い分けたりするのも有効です。いずれにせよ、「誰に書かせるか」はコンテンツ価値の根幹を左右する選択肢であることを認識する必要があります。

成果が出ないオウンドメディアの記事管理の傾向を知っておくこと

オウンドメディアの効果が伸び悩んでいると感じたとき、見直すべきは「記事そのもの」ではなく、実はその裏側の“管理体制”にあるケースがほとんどです。

質の高い記事を量産していても、管理が甘ければ成果には結びつきません。

検索意図に沿った構成設計、公開後の数値管理、リライト戦略、KPI連動を一貫して実行するには、精緻なマネジメントが不可欠です。

この記事では、成果が出ないオウンドメディアに共通する4つの“管理の盲点”を明らかにし、改善のヒントを提供します。

- 傾向①|記事単位での数値管理せずにどんぶり勘定になっている

- 傾向②|ディレクターをチームに置かずライターに直接依頼してる

- 傾向③|公開後の記事のメンテナンスができていない

- 傾向④|KPIが定まっていない

傾向①|記事単位での数値管理せずにどんぶり勘定になっている

全体のPVやセッション数といった粗い指標だけで成果を評価していませんか。 それでは“伸びている記事”も“足を引っ張っている記事”も見分けがつきません。

成果を出すためには、記事単位での細かい数値管理が欠かせません。検索順位、CTR、滞在時間、直帰率、CV到達率などを見える化し、「なぜこの記事は成果が出ているのか/出ていないのか」を言語化できる体制が必要です。

この分析ができなければ、リライト対象の選定も、改善方針の立案も“感覚頼り”になり、成果の再現性は担保されません。

数値と向き合わない限り、オウンドメディアは“打ち上げ花火”のように一過性で終わってしまいます。

傾向②|ディレクターをチームに置かずライターに直接依頼してる

ライターに直接記事作成を依頼し、構成設計やSEO方針を丸投げしているケースは、成果が出ないメディアに非常に多く見られます。

ライターは文章を書くプロではあっても、「サイト全体の導線設計」や「検索意図とコンバージョンの結節点を見つける」プロではありません。

ここを担うのがディレクターの役割です。構成案の設計、キーワードの明確化、CV導線の設計、品質チェック、リライト設計など、記事の“前後”までを管理する視点がないと、メディア全体が迷走します。

ディレクターを設置していない=誰も戦略設計をしていない、という状態では、記事がどれだけ増えても“点の集合体”で終わってしまうのです。

傾向③|公開後の記事のメンテナンスができていない

「記事は書いたら終わり」となっているメディアは、間違いなく検索順位が低下していきます。なぜならSEOの世界では、“情報の鮮度”と“更新性”が評価対象だからです。

例えば、1年前に書いた記事がそのまま放置されていれば、競合が最新情報を含めてリライトした瞬間に順位を奪われます。

さらに、内部リンクが切れていたり、構成が古くなっていたりすると、検索エンジンからの評価もユーザー体験も大きく損なわれます。

定期的なリライト対象の抽出、情報の追加・更新、リンクのメンテナンスを習慣化できていない状態では、メディアが“資産”として育つことはありません。

傾向④|KPIが定まっていない

「PVを増やしたい」「CVを取りたい」など、抽象的な目標だけで運営しているオウンドメディアは、運用の優先順位がブレがちです。

KPIが明確でないと、リライト対象の選定も曖昧になり、施策の効果検証もできません。たとえば、KPIを「検索順位10位以内の記事数」「記事単位のCVR」「CTAのクリック率」などに細分化して設定すれば、日々の運用における“注力すべき記事”が見えてきます。

また、KPIがあることでチーム内の共通認識が生まれ、「なぜこの記事を優先して改善するのか」の説明も明確になります。KPIなき運営は、目的地を持たずに航海するようなものです。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

まとめ

オウンドメディアの成功は、優れた記事があるかではなく、それをどう管理し、育て、戦略的に活用できるかにかかっています。

数値分析、体制構築、メンテナンス、KPI設計までを含めた“記事管理力”こそが、成果を分ける決定的な差になるのです。今こそ、運用フローを見直し、管理体制をアップデートするタイミングです。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<