コンバージョンを本気で増やすなら、まず「導線設計=接客設計」であると理解すべきです。

アクセス数や流入チャネルの多さだけに頼る時代は終わりました。これからは、限られた訪問者に“どんな接客をするか”が成果を左右します。

本記事では、「導線とは何か?」という基本から、生成AI時代の流入減少にどう対応すべきか、そして【入口→間→出口】の全体設計フレームを解説します。

さらに、トップ・集客記事・アシスト記事・エース記事・サービスLP・フォームまでを機能させるページ構成、CVR改善に直結する導線設計の手順、成果が出ないサイトにありがちな3つの盲点まで網羅しています。

弊社、NY SEOで実践している接客導線設計のノウハウを、完全公開します。

- コンバージョンを本気で増やす鍵は「導線設計=接客設計」。

- 「入口→間→出口」の3ステップで、各フェーズに応じたコンテンツとCTAを配置する。

- 導線設計にはTOP・集客・アシスト・エース・サービス・フォームの6種ページがある。

- 多くのサイトは「PVとCVしか見ていない」「記事の役割が設計されていない」「改善が点対応に偏っている」点で失敗する。

そもそも導線設計の意味を整理しよう

ユーザーの行動を自然にCV(コンバージョン)へと誘導するには、単なる「ボタン設置」ではなく、心理と行動を計算した“導線設計”が必要不可欠です。

特にBtoBマーケティングやオウンドメディア運用においては、「どの情報を、どの順番で、どのタイミングで提示するか」によって成約率は大きく変わります。

導線設計とは、ユーザーの迷いをなくし、理想的な行動へと導く“見えない接客の道筋”なのです。以下では、導線という概念そのものと、よく混同されがちな「動線」との違いを解説します。

- 1. 導線とは?

- 2. 導線と動線の違い

1. 導線とは?

「導線」とは、ユーザーを特定のゴール(CV・問い合わせ・購入・登録など)へと“意図的に導く線”を意味します。

ページ内のレイアウト、リンクの設置箇所、CTA(Call To Action)の文言、内部リンクの構造など、あらゆるコンテンツとUIを“戦略的に配置”することで生まれる動きが、導線です。

重要なのは「ユーザーの迷いをなくすこと」です。記事を読み終えた後、「次に何をすべきか」が明確になっていれば、その導線は成功しているといえます。

2. 導線と動線の違い

「導線」と似た言葉に「動線」がありますが、この2つは本質的に異なる概念です。

| 導線(どうせん) | ユーザーに“してほしい行動”へと導くための設計意図 |

| 動線(どうせん) | ユーザーが“実際にとる行動の軌跡”や閲覧パターン |

つまり、導線は戦略、動線は結果です。導線は「このように動いてほしい」と設計された意図であり、動線はGoogleアナリティクスやヒートマップなどで観測できる「実際のユーザー行動」です。

導線を正しく設計しても、ユーザーがその通りに動かなければ意味がありません。

だからこそ、設計(導線)と検証(動線)の両輪で改善を回し続ける必要があります。導線設計の効果は、実際の動線(離脱率、クリック率、回遊率)をもとに継続的に最適化することで最大化します。

アクセス数だけを追う戦略は通用しないからこそ「導線」が重要

従来のSEO戦略では「とにかくアクセス数を増やすこと」が重要とされてきました。

しかし、生成AIの台頭により検索行動が分散・短縮化し、さらに広告のクリック率も低下傾向にある現代では、ただ流入させるだけでは成果につながりません。

いま本当に求められているのは、「アクセス後の接客体験=導線設計」です。

せっかく獲得した訪問者に対して、適切な順序でコンテンツを案内し、ストレスなく“問い合わせ”や“登録”といったCVへ誘導するための“接客設計”が、これからの時代の勝敗を分けます。

- 生成AI時代でSEOや広告経由の流入が減っていく

- 貴重な訪問者への「接客設計」基づく導線設計が重要に

生成AI時代でSEOや広告経由の流入が減っていく

ChatGPTやGeminiのような生成AI検索の普及により、「ユーザーが検索エンジンに複数回アクセスして比較検討する」という従来の行動モデルは崩れつつあります。

ユーザーはAIによって要点を要約され、企業サイトに訪れる機会がそもそも減る可能性があります。

さらに、Google検索自体も一次情報やブランド力のあるサイトが優遇されやすくなっています。

こうした流れにより、SEOで上位表示されたとしても「クリックされない」という現象が起こりやすくなっているのです。

加えて、広告費の高騰とクリエイティブ疲弊も深刻です。高額なCPA(顧客獲得単価)にも関わらず、リードの質は保証されません。

今後のマーケティングでは、「少ない流入を確実にCVへつなげる設計=導線最適化」が、最大のレバレッジポイントになるといえるでしょう。

貴重な訪問者への「接客設計」基づく導線設計が重要に

CVR(コンバージョン率)を上げる本質は、「来訪者をいかに迷わせずに、目的のページまで自然に導けるか」に尽きます。

そのためには、「記事 → 比較 → 導入事例 → CTA」などの意図を持ったページ構成と、それらをつなぐ内部リンク・ボタン配置・文脈CTAの設計が必要です。

これこそが“接客設計に基づいた導線設計”であり、Webサイト上の接客係として機能する要となります。

たとえば、ユーザーが記事を読んでいる途中で次に読むべき記事を提案したり、現在の関心に合致した行動を提案するCTAがあれば、スムーズに次のフェーズへと進ませることができます。

導線設計は、コンテンツをただ羅列するのではなく、「ストーリーでつなぐ」ための設計思想です。

接客業における「ご案内の順番」と同様に、訪問者の状態に応じた情報提供とナビゲーションが整っていれば、流入数が多少減ってもCVは安定して獲得できるようになります。

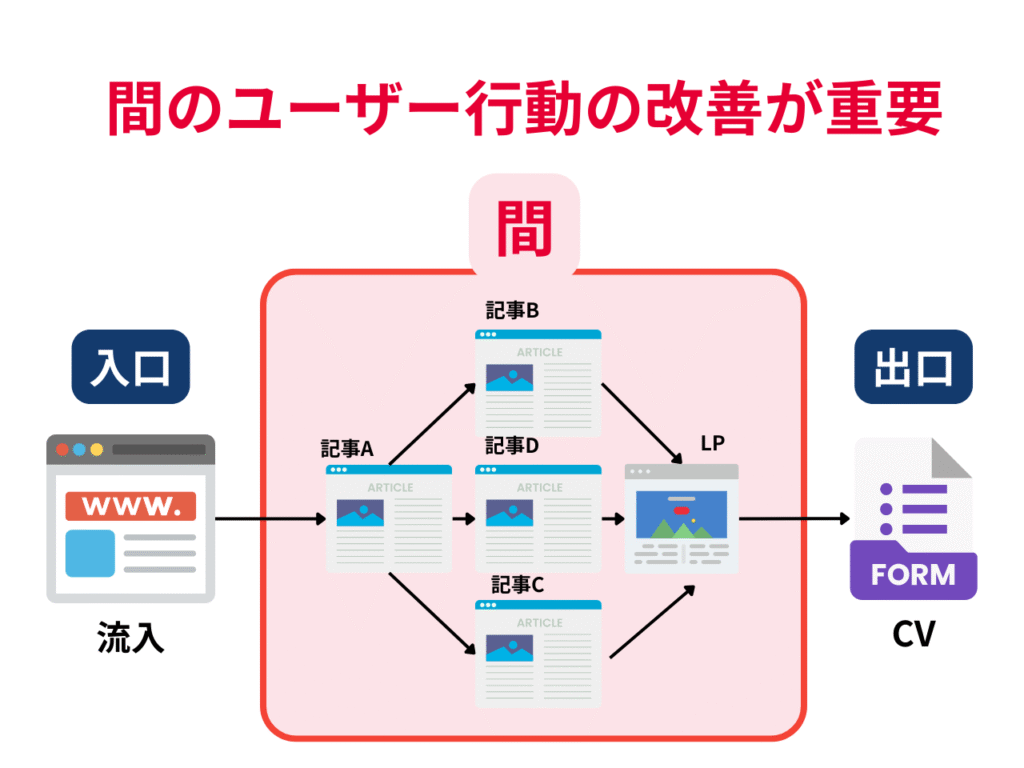

コンバージョンを最大化する「入口・間・出口」の全体像

Webマーケティングやオウンドメディア運営において、成果を左右するのは“流入数”ではなく“導線設計”です。特に重要なのが、ユーザーの行動を「入口(集客)」「間(回遊・育成)」「出口(CV)」の3つの段階に分解して最適化することです。

各フェーズでどのような情報を提示し、どんな心理を動かし、次のアクションへつなぐかが鍵です。

- 「入口」|ユーザーを惹きつける集客フェーズ

- 「間」|信頼を醸成し、次の行動へ導く回遊・遷移フェーズ

- 「出口」|最終的なゴールを達成させるCVフェーズ

「入口」|ユーザーを惹きつける集客フェーズ

「入口」とは、検索・SNS・広告などを通じてユーザーがサイトに初訪問するポイントです。

多くのメディアでは、SEO記事やSNS投稿での流入を主な手段としていますが、重要なのは「流入後の読者がどれだけ濃いユーザーか」を意図的に設計することです。

たとえば「○○とは」記事で広くアクセスを集めるだけでなく、「○○ 比較」「○○ 導入 メリット」などのCVに近いキーワードを狙った記事を用意することで、初期段階からCVに至りやすいユーザーを呼び込めます。

「間」|信頼を醸成し、次の行動へ導く回遊・遷移フェーズ

ユーザーが記事を読んでからすぐにCVに至ることは稀です。むしろ成果を左右するのは、「入口」と「出口」の“あいだ”の設計。これが「間」のフェーズです。

ここでは、ユーザーの疑問・不安を解消し、興味を深めていく一連の“接客体験”が鍵になります。

- 集客記事 → アシスト記事(比較・事例・チェックリスト)→ エース記事(CV直前の訴求記事)

- 関連リンクや文脈CTAで、読者の知的欲求に沿って回遊を促す

- LINE登録や無料テンプレなどで、記事を読んだ“次の一手”を明示

この「間」の体験を丁寧に作ることで、ユーザーとの心理的距離を縮め、信頼を醸成し、CVへの熱量を高める導線が完成します。

「出口」|最終的なゴールを達成させるCVフェーズ

「出口」とは、ユーザーが実際に問い合わせ・登録・購入などのアクションを起こすCV(コンバージョン)の最終地点です。

ここでは、フォームやLINE登録ページ、LP(ランディングページ)などが該当しますが、“背中を押す設計”がないとCV率は伸びません。

さらに、「問い合わせフォームだけでなくLINE登録をCVの入り口とする」ことで、ハードルの低いアクション→ナーチャリング→後CVという柔軟な導線も構築できます。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

導線設計をする上で考えるべきページ構成

オウンドメディアでCV(問い合わせ・登録など)を獲得するためには、ただ情報を並べただけのページ構成では不十分です。

ユーザーの理解段階や検討フェーズに応じて、必要な情報を“適切な順番”で提示することが重要であり、それを実現するのが「導線設計に基づくページ構成」です。

ここでは、成果につながる導線設計を行ううえで必ず設計しておくべき6つのページタイプを解説します。

| ページタイプ | 主な役割 | 導線設計におけるポイント |

|---|---|---|

| ① TOP・事例ページ | ブランドの第一印象と信頼醸成 | 各ページへのナビゲーション設計/事例からサービスページへのリンク導線 |

| ② 集客記事 | SEO流入を獲得し、読者の課題意識に気づかせる | 潜在層向けテーマ+LINE誘導・関連記事への回遊設計 |

| ③ アシスト記事 | 理解を深めて他記事への遷移を促す | 比較・FAQなど“橋渡し”コンテンツ+回遊率向上 |

| ④ エース記事 | 問い合わせ・登録へと導くCV直前の“勝負ページ” | LP型構成+ベネフィット提示+複数CTA+サービス紹介リンク |

| ⑤ サービス紹介ページ | 商品・サービスの機能・料金・導入ステップの体系的提示 | CV判断の最終情報源。FAQや事例ページと相互リンク |

| ⑥ フォーム | ユーザー行動の最終着地点=CV発生ポイント | 入力ストレスの排除(EFO)+完了後のリスト接続導線設計 |

ページ①|TOPページ・事例ページ

TOPページは、Webサイト全体の“入り口”であり、第一印象を決める重要なハブです。導線設計においては、訪問者の属性に応じて情報にたどり着きやすくする“ナビゲーション機能”と、“信頼醸成”の役割を持たせる必要があります。

また、導入事例ページは、信頼の裏付けとなる実績紹介や具体的な成果を示す「社会的証明」のページです。意思決定フェーズの読者がCVへ踏み切る最後の一押しとなるため、CTAの配置や関連サービスページへのリンク設計が極めて重要になります。

ページ②|集客記事

集客記事は、SEOやSNSから新規ユーザーを呼び込む“流入装置”です。記事のテーマは「悩み解決型」「初心者向け」など、まだ検討段階にない潜在層~準顕在層を想定した構成とします

ただし、単にアクセスを稼ぐだけでなく、記事中に「次に読むべき記事」や「LINE登録でチェックリスト配布中」といったCTA・内部リンクを戦略的に配置し、“サイト内回遊→リスト獲得→CV”という一連の導線を構築することが必須です。

ページ③|アシスト記事

アシスト記事は、1記事でCVを狙うのではなく、「別記事との橋渡し」を担う中継地点です。比較記事や専門的な深掘り記事、FAQ記事などが該当し、ユーザーの理解を深め、信頼を醸成することで次のアクションへと自然に導きます。

このページの役割は「間(あいだ)」の設計にあり、回遊率が高く滞在時間が長い傾向があるため、導線全体の温度感を引き上げる効果を持っています。

成果に直結しづらいように見えて、CVへの貢献度が高い“縁の下の力持ち”となる存在です。

ページ④|エース記事

エース記事は、明確にCVを狙うための“コンテンツLP”として機能する訴求記事です。導線設計上では「出口」に位置づけられ、サービスページやフォームにリンクする直前の最後の一押しポイントとなります。

構成としては、読者の悩み→解決策→導入メリット→実績→CTAという“セールスレター型の構造”をベースに、読了後すぐに行動を起こせるCTAボタンを複数設置することが肝要です。

ページ⑤|サービス紹介ページ

サービス紹介ページは、貴社の商品やサービスの「機能」「料金」「導入の流れ」などを具体的かつ論理的に説明する“根拠ページ”です。比較・検討フェーズにいるユーザーにとっては、購入・申し込みの意思決定を左右する最終情報源となります。

構成としては、機能紹介 → 利用メリット → 他社比較 → よくある質問 → 申し込みCTAという流れが王道であり、論理的+安心感+行動導線の3要素を兼ね備えることがCVR最大化のカギになります

ページ⑥|フォーム

フォームページは、導線設計の最終地点=“CVを確定させる出口”です。ここで離脱されてしまえばすべての設計が無駄になってしまうため、最もシンプルかつストレスのないUIが求められます。

具体的には、入力項目の絞り込み・リアルタイムエラー表示・スマホ対応・完了画面のわかりやすさなど、EFO(入力フォーム最適化)を徹底すべきです。

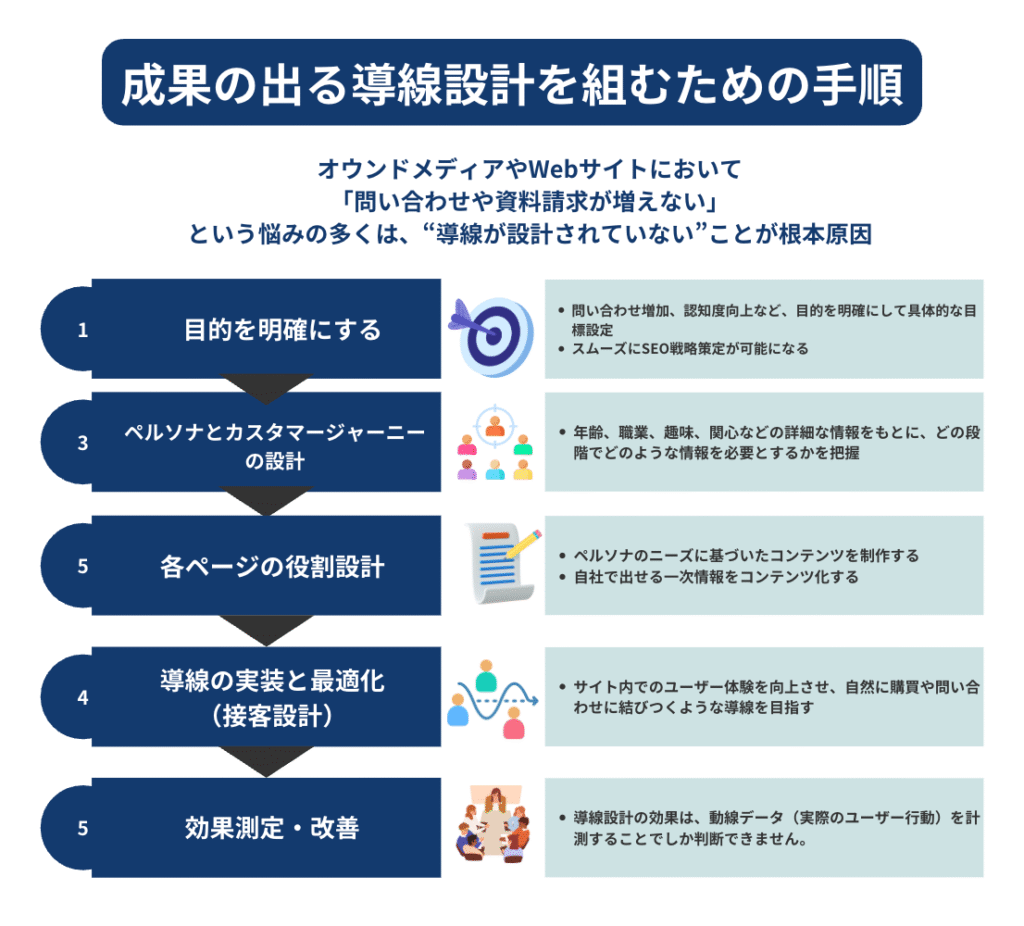

成果の出る導線設計を組むための手順

オウンドメディアやWebサイトにおいて「問い合わせや資料請求が増えない」という悩みの多くは、“導線が設計されていない”ことが根本原因です。

ユーザーがどこで迷い、どこで離脱するかを想定せずにページを構成しても、成果にはつながりません。

ここでは、アクセスを「CV」に確実に変えるために必要な導線設計のステップを、再現性高く構築できるフレームワークとして5段階で解説します。

- STEP①|目的とKPIの明確化

- STEP②|カスタマージャーニーの可視化と導線の定義

- STEP③|各ページの役割設計

- STEP④|導線の実装と最適化(接客設計)

- STEP⑤|効果測定・改善

STEP①|目的とKPIの明確化

最初に定めるべきは、「導線設計の目的」と「それを評価するKPI」です。ここが曖昧だと、どの方向に誘導すべきか、どの指標で成果を見るべきかがブレてしまいます。

たとえば、目的が「問い合わせ獲得」であれば、オウンドメディアの代表的なKPI一覧は以下のように設定できます。

| 指標カテゴリ | KPI名 | 概要・意味 | 主な改善手法例 |

|---|---|---|---|

| 流入 | UU(ユニークユーザー) | 記事・ページごとの訪問者数(初回訪問者) | SEOキーワード改善、記事追加 |

| 回遊 | 回遊率 | 1ユーザーが複数ページを閲覧した割合 | 内部リンク強化、関連記事導線設計 |

| CV導線 | サービスページ遷移率 | 記事→サービスLPへの移動率 | CTA文言改善、記事構成の見直し |

| CV入口 | LINE登録率/フォーム到達率 | 訪問→LINE or フォームページ到達までの割合 | CTA設計、プレゼント設計、EFO導入 |

| CV完了 | CVR(コンバージョン率) | 登録・問い合わせ完了/訪問者の割合 | ABテスト、LPO、フォーム簡略化 |

KGI(事業目標)と連動させつつ、各ステップのCVポイントごとに具体的なKPIを数値で定義することが、成果の出る導線改善の第一歩です。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

STEP②|カスタマージャーニーの可視化と導線の定義

続いて、ユーザーがどのような順序でコンテンツを閲覧し、最終的にCVに至るかの“理想的な行動ルート”を設計します。これが「カスタマージャーニー」の可視化です。

代表的な検討フェーズは以下の通りです。

| フェーズ | ユーザー心理・行動 | 設置すべきコンテンツ | 役割 |

|---|---|---|---|

| 潜在層 | まだ課題に気づいていない | 課題喚起型コラム、ノウハウ記事 | 流入を集める「入口」 |

| 準顕在層 | 課題認識し、情報を調べている | 比較記事、チェックリスト記事 | 関心を深める「間(あいだ)」 |

| 顕在層 | 導入を検討し、サービスを比較中 | 導入事例、よくある質問、料金説明 | 意思決定を後押しする「出口」 |

| 行動層(CV層) | 問い合わせ・登録のタイミングを探っている | エース記事、LINE誘導、メルマガ登録、フォーム導線 | 実際の「行動」を起こすラスト導線 |

| ナーチャリング層 | まだCVに至らないが関心はある | LINEステップ配信、メルマガ | 継続接点を活かして後追いでCVに導く導線設計 |

それぞれのフェーズに応じて、「どの記事を用意すべきか」「どこでLINE登録やフォーム送信に誘導すべきか」を逆算します。

この設計が明確になっていないと、せっかく書いた記事やLPも“孤立したページ”として機能しません。

STEP③|各ページの役割設計

カスタマージャーニーをベースに、個別ページの役割と機能を定義していきます。単なる情報提供ではなく、「このページでは何を伝え、どこに遷移させるか」を意図を持って決めることが重要です。

役割が曖昧なまま作られた記事やページは、CV導線の“断絶ポイント”になります。設計思想を一貫させましょう。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

STEP④|導線の実装と最適化(接客設計)

ページ構成が決まったら、実際の導線を“ユーザー目線”で実装していきます。ここで重要になるのが「接客設計」という考え方です。

たとえば、以下のような設計が考えられます。

- 記事中盤に「この悩みを深掘りする資料をLINEで配布中」と自然に誘導

- 記事下部に「次に読むべきおすすめ記事」や「チェックリスト付き無料PDF」を配置

- LPやエース記事では、CTAボタンを“上部・中部・下部”に複数設置して機会損失を減らす

- スマホ閲覧時はリッチメニュー型のCTAも検討

単にボタンを設置するだけでなく、「ユーザーがどの段階で何に迷っているか」「どの情報を先に見せれば動くか」を想像して、会話するように導く設計を心がけましょう。

また、オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

STEP⑤|効果測定・改善

導線設計の効果は、動線データ(実際のユーザー行動)を計測することでしか判断できません。GoogleアナリティクスやClarityなどを活用し、以下のような指標を定点観測しましょう。

- 記事ごとのUU(ユニークユーザー)

- 記事→LP遷移率(クリック率)

- LP→フォーム送信率(CVR)

また、「NY SEO」などの計測ツールを活用すれば、導線ごとのCVR・離脱箇所・ステップ完了率なども可視化できます。感覚で判断せず、数値に基づく設計改善ループを回し続けることが、導線最適化の最短ルートです。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

多くのWebサイトが陥る導線設計の3つの盲点

見栄えの良いLPや情報量の多いブログ記事を持っていたとしても、「導線が機能していない」WebサイトはCVにつながりません。

その原因の多くは、導線設計における“見落とし”にあります。ここでは、成果を妨げる3つの構造的な盲点を明確にし、CVR改善に直結する視点をお伝えします。

- 盲点①|「入口(流入)」と「出口(CV)」の数値しか見ていない

- 盲点②|メディア全体の構造と各記事の役割が設計されていない

- 盲点③|改善が記事単体に偏り、サイト全体の最適化ができていない

盲点①|「入口(流入)」と「出口(CV)」の数値しか見ていない

多くのWeb担当者が追いがちなのが、「PV数」や「CV数」のみをKPIとする指標偏重型の評価です。

しかし、その“間”であるユーザーの行動プロセス(ページ遷移・滞在時間・回遊パターンなど)を把握していないままでは、改善の打ち手が表面的になります。

本来、導線設計の肝は「セッション → 回遊 → 到達 → CV」の流れの中で、どこが詰まっているか(ボトルネック)をデータで把握することです。

たとえば

- サービスページへの遷移率が低い=導線誘導やCTAに問題がある

- フォーム到達後の離脱が多い=入力設計(EFO)に課題がある

GoogleアナリティクスやNY SEOなどの分析ツールを活用して、数値の「前後関係」や「途中経過」を観察する視点が欠かせません。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

盲点②|メディア全体の構造と各記事の役割が設計されていない

成果の出ないオウンドメディアに共通するのが、「記事単体のSEOは意識しているが、記事同士の役割分担やつながり(導線)が設計されていない」という問題です。

前述したように、潜在層を呼び込む“入口”である集客記事から、意思決定を後押ししてCVに導く“背中押し”であるエース記事など、オウンドメディア設計時に各記事の役割を定義しておきましょう。

このような構造を意識せず、バラバラに記事を量産しても、メディア全体としての成果にはつながりません。

サイトマップレベルで記事タイプを分類・整理し、回遊・誘導の流れを設計することで、はじめてオウンドメディアが“売上を生む導線”になります。

盲点③|改善が記事単体に偏り、サイト全体の最適化ができていない

よくあるのが、「CVRが低いから」といってフォームページだけ、あるいは「UUが減ってきたから」といって記事だけを個別に改善するケースです。

しかし実際は、「記事構成が回遊を妨げていた」「CTAが弱くてサービスページに遷移されていなかった」など、問題の本質は“記事間やページ間のつながり”にあることが多いのです。

- サイト全体の“入口〜間〜出口”構造を俯瞰

- ユーザーが自然にCVへたどり着けるかの導線評価

- ページ単位ではなく「導線単位」でのABテスト・分析

つまり、記事・ページを点ではなく「線」として捉え、ユーザーの接客フロー全体を最適化する視点こそが本質的な改善に直結します。

まとめ

Webサイトやオウンドメディアでコンバージョンを安定して獲得するためには、単なるページ配置やCTA設置では不十分です。

重要なのは、ユーザーの検討プロセスと心理に寄り添った“接客設計”として導線を構築することです。

入口(流入)→間(回遊・興味育成)→出口(CV)という一連の体験設計を意識し、各ページが果たすべき役割と行動の誘導設計を明確にすれば、アクセス数に頼らずとも成果が出るメディアへと進化できます。

記事単体で完結させるのではなく、“メディア全体で会話するような設計”を心がけましょう。接客設計こそが、今後のCV獲得の本質です。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<