オウンドメディアを立ち上げたものの「リストが集まらない」「売上に繋がらない」と悩んでいませんか。

本記事では、“ユーザーが初めて訪れる入口”から“関係を深める中間ステップ”、そして“購入・申込へ誘導する出口”まで、一気通貫で設計する「リード獲得の全体戦略」を解説します。

ただ集客するだけでは成果は出ません。

コンテンツ設計、動線設計、接客設計、CTAの配置、メルマガ連携、LINE活用、フォーム改善まで1つ1つの施策がどう繋がってリードに変わるのか、全体像を理解する必要があります。

本記事の内容を理解すれば、初心者から中級者までリード獲得の設計力が手に入ります。

- 営業に繋がる質の高いリード獲得が目的

- CVポイントを多様化し“熱量あるリード”を集める

- カスタマージャーニー設計で自然な行動を促す

- ページごとの役割分担でCVRを最大化する

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

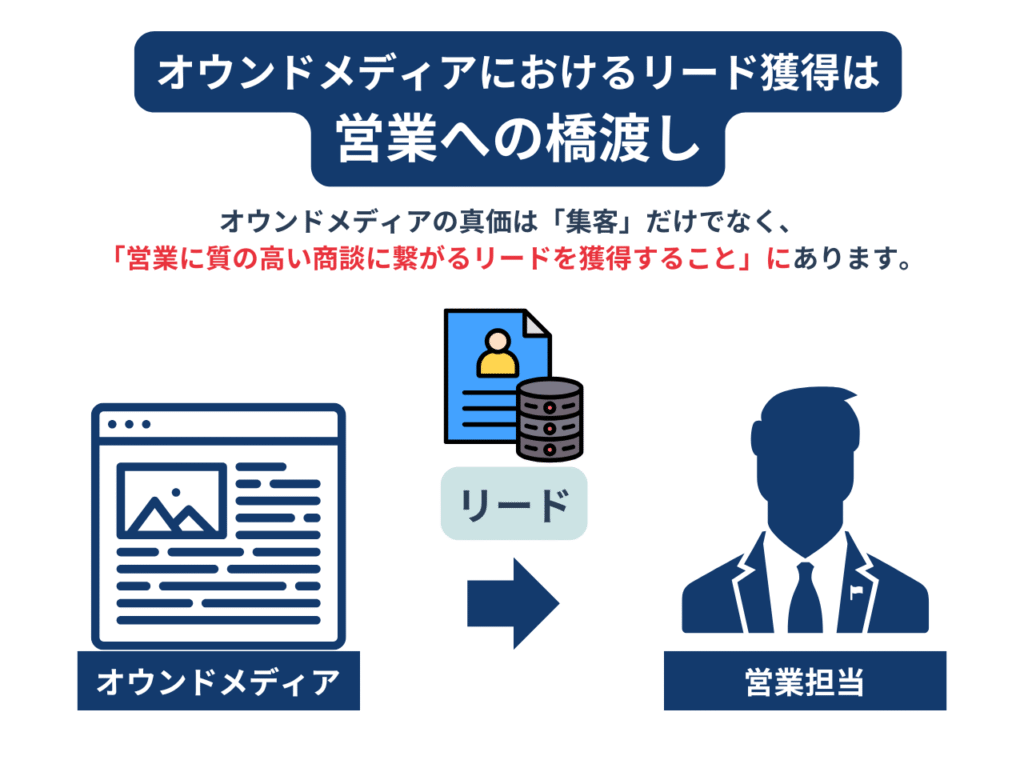

オウンドメディアにおけるリード獲得は営業への橋渡し

オウンドメディアの真価は「集客」だけでなく、「営業に質の高い商談に繋がるリードを獲得すること」にあります。

単なるPVの増加やSEO順位の上昇に留まらず、具体的な問い合わせ・メルマガ登録・資料請求といった“行動”につながる設計ができて初めて、ビジネスに貢献するメディアといえます。

マーケティングと営業の断絶を埋める存在として、オウンドメディアは“入り口”ではなく“営業の起点”として位置付けるべきです。

そのためには、読者の課題を先回りして提案し、次のアクションを自然と選ばせる導線設計が不可欠です。

1. 「リード」とは何か?

リードとは、将来的に自社の商品やサービスを購入する可能性のある“見込み顧客”のことを指します。

しかし、単に「メールアドレスを取得できた人」ではなく、その人がどのようなモチベーションで登録したか、どのページから流入したか、どんな行動履歴があるかなど、“熱量”や“興味の深度”によって質が変わる点が重要です。

オウンドメディアではこのリードを、以下のようなCVポイントを通して獲得します。

- ホワイトペーパー

- 無料プレゼント

- 診断コンテンツ

- セミナー申込

単なる名簿集めではなく、営業チームが後工程で活用しやすい“文脈ある情報”としてリードを届けることが求められます。

そのためには、アクセス解析やタグ設計と連動したフォーム設計が鍵を握ります。

2. 訪問者への「接客設計」を徹底してリード獲得を目指すべき

オウンドメディアにおけるリード獲得の本質は、訪問者との“接客”にあります。読み終えた読者が「次に何をすればいいのか」を迷わず選べる構造が、リードへと導く一番の近道です。

記事導入から本文、記事下CTA、バナー、ポップアップ、離脱時の再誘導など、あらゆる接点で「今この読者が抱える悩みに、次に提供すべき情報・行動は何か?」を逆算した設計が求められます。

特に重要なのは、「記事内容」と「リード獲得導線(CTA)」が矛盾していないこと。

例えば、ノウハウ記事を読んだユーザーに、いきなり有料商材をすすめても温度差があります。

“教育→信頼→行動”のステップを踏む導線こそが、リード獲得率を高め、質の高い商談へと繋がる道筋になるのです。

オウンドメディアでリード獲得するならカスタマージャーニーの設計が必須

オウンドメディアで安定してリードを獲得するには、「カスタマージャーニー」の設計が欠かせません。

見込み顧客がどのような情報に触れ、どんな悩みを持ち、どんな順序で購買意欲を高めていくかを明確にすることで、適切なコンテンツとタイミングで接触できるようになります。

たとえば、最初の接点となる記事では「悩みの共感」や「初心者向けの基本情報」を提供します。

次のフェーズでは「具体的な解決策」や「比較情報」を出し、最後には「サービス紹介」や「導入事例」「無料プレゼント」でリード化を狙うといった流れです。

| フェーズ | 訪問者の心理状態 | 記事の役割 | 主なコンテンツ例 | 設置すべきCV導線 |

|---|---|---|---|---|

| 認知(入口) | 悩みに気づき始めた/情報収集中 | 共感・安心感を与え入口に誘導する | ・初心者向けガイド ・悩みの原因やあるある事例紹介 | ・記事下LINE登録 ・無料メルマガ登録 |

| 興味・関心(間) | 解決策を探し始めている | 解決方法の選択肢を提示する | ・具体的なノウハウ ・ツールの使い方 ・他社事例紹介 | ・無料PDF ・チェックリストDL |

| 比較・検討(間) | 導入を検討している | 自社の強みを理解させる | ・導入事例インタビュー ・Q&A ・よくある誤解と比較 | ・ホワイトペーパー請求 ・資料ダウンロード |

| 行動(出口) | 申し込みを前向きに考えている | 最後の後押しをする | ・価格・プランの説明・導入フロー・お客様の声 | ・サービス申込 ・個別相談 ・説明会予約 |

このように段階的に“認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 行動”へと進む設計が、リード獲得の成功率を大きく左右します。

また、ジャーニーに基づいたタグ設計やリスト分岐、ステップメールの内容も戦略的に決めやすくなるため属人的な運用から脱却し、再現性ある仕組み化が可能になります。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

オウンドメディアにおけるリード獲得できるCVポイント

オウンドメディアにおいて、リードを獲得するための「CV(コンバージョン)ポイント」は、単に“お問い合わせ”や“資料請求”といったゴールだけではありません。

むしろその手前に、段階的なリスト化のチャンスが多数存在していることを意識することが重要です。

たとえば「無料PDFのダウンロード」「診断コンテンツの回答」「LINE登録」「メールマガジンの購読」「チェックリストの取得」「ホワイトペーパーの請求」などは、すべて立派なCVポイントです。

| CVポイント | 主な目的 | 活用シーン例 | リストの質 |

|---|---|---|---|

| 無料PDFのダウンロード | ノウハウ提供・お役立ち資料の配布 | ・初心者ガイド ・導入前チェックリストなど | 中〜高(教育可能) |

| 診断コンテンツの回答 | 自己理解と興味喚起 | ・性格診断×商品提案 ・課題診断→無料提案など | 中(興味ベース) |

| LINE登録 | 継続的な接点づくり | ・登録特典配布 ・限定コンテンツ配信 | 中〜高(双方向性) |

| メールマガジンの購読 | 継続教育・ナーチャリング | ・週1配信の教育コンテンツ ・ステップメール送信 | 高(教育しやすい) |

| チェックリストの取得 | 課題の明確化・比較支援 | ・導入前のチェック項目一覧 ・意思決定サポート資料 | 中(意思決定直前) |

| ホワイトペーパーの請求 | 専門性の訴求・商談前リードの獲得 | ・業界動向レポート ・導入事例の技術資料など | 高(検討度が高い) |

特にBtoBにおいては、いきなり商談につながるケースは稀であり、「まだ検討段階」のリードをどうやって自社のリストに取り込むかが鍵になります。

また、記事下CTAだけでなく、記事中の文脈に沿った「インラインCTA」や、読み終わりのタイミングを見計らった「スクロールトリガーのポップアップ」など、接点の設計もCV率に大きく影響します。

リード獲得におけるカスタマージャーニー設計

リード獲得を成功させるためには、ユーザーの心理段階に合わせて接点(CVポイント)を設計する「カスタマージャーニー」が不可欠です。

オウンドメディアにアクセスするユーザーは、いきなり購入や問い合わせに至るわけではありません。

“認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 成約”という段階を経る中で、それぞれのフェーズに合った情報とCTA(行動喚起)を適切に配置することが、質の高いリードを獲得する鍵となります。

- 成約・購入|問い合わせ

- 比較・検討|資料請求・ダウンロード

- 興味・関心|ホワイトペーパー・お役立ち資料ダウンロード

- 認知|メールマガジン・LINE登録

成約・購入|問い合わせ

この段階では、すでにユーザーは「導入を前提に具体的な情報を求めている」状態です。

したがって、迷いなくアクションを起こせるように、問い合わせフォーム・無料相談・体験申し込みなど、明確な次の一手を提示することが重要です。

また、信頼感を高めるために「導入事例」「実績紹介」「よくある質問」「料金プランの透明化」なども同時に設置することで、CV率は大きく向上します。

このフェーズでは、迷いを排除し、最後の一押しをする“後押し型CTA”の配置が成果を左右します。

例えば、記事下CTAではなく、記事内のボタンやサイドバナー、チャットボットの導入など、ユーザーの動線に自然に溶け込む設計がポイントです。

比較・検討|資料請求・ダウンロード

ユーザーはすでに複数の選択肢を比較し始めており、自社の優位性を論理的に示す必要がある段階です。

このフェーズでは、単なる「概要」ではなく、意思決定に必要な“詳細情報”や“信頼の裏付け”が求められます。

フォームによる資料請求時には、「誰が、なぜ、この資料を読むべきか」を明確に打ち出すことで、リードの質を高めることも可能です。

ダウンロード完了後に自動でステップメールを開始する設計にすれば、営業接点にスムーズにつなげることができます。

興味・関心|ホワイトペーパー・お役立ち資料ダウンロード

まだ比較段階には至っていないが、「もっと知りたい」「学びたい」というモチベーションを持つユーザーには、課題解決型のホワイトペーパーやチェックリストなどの“価値提供型資料”が効果的です。

この段階では、「営業色が強すぎる」ことは逆効果になるため、あくまで中立的かつ教育的なコンテンツで関係性を築くことが重要です。

また、ホワイトペーパーには課題解決型以外にも以下の種類があります。

| 資料タイプ | 主な目的 | 活用シーン・内容例 | 適したフェーズ |

|---|---|---|---|

| 業界・市場レポート | 権威性の提示・信頼獲得 | ・業界動向やトレンド分析・統計データと今後の予測 | 興味・関心〜比較・検討 |

| 導入事例・カスタマーストーリー | 検討段階の後押し | ・実際の導入企業インタビュー ・Before→Afterの変化 | 比較・検討〜成約 |

| チェックリスト型資料 | 課題の明確化・自社サービスへの誘導 | ・導入前に検討すべき10項目・「失敗しない○○選びの条件」 | 興味・関心〜比較・検討 |

| ノウハウ・解説資料 | 教育・課題認知の促進 | ・○○の始め方ガイド ・初心者向け業務改善ステップ | 認知〜興味・関心 |

| 比較表・一覧リスト | 決断支援・他社との差別化 | ・機能 ・価格比較一覧 ・サービス別の向き不向き | 比較・検討 |

| 診断ツール付きeBook | セルフ診断による巻き込み | ・あなたに最適な○○診断 ・診断+おすすめ提案資料 | 興味・関心 |

| 導入検討用社内提案資料テンプレ | 社内決裁支援 | ・稟議通過用テンプレ ・ROIモデル ・コスト比較フレーム | 比較・検討〜成約 |

ユーザーが「役に立った」と感じることで、自社への信頼感が芽生え、その後の比較・検討フェーズへの移行がスムーズになります。

このフェーズのリードはナーチャリング対象として、メルマガやLINEで継続的に関係を深める仕組みが必要です。

※弊社のホワイトペーパー(お役立ち資料一覧):

https://ny-marketing.co.jp/documents/

認知|メールマガジン・LINE登録

ユーザーがまだ課題に気づき始めたばかり、あるいは潜在的に関心があるといった段階では、“とりあえず登録しておこう”と思わせる低ハードルなCVポイントが有効です。代表的なのが、無料メルマガやLINE登録です。

この段階では、いきなり資料請求や問い合わせを促すのではなく、「お得な情報が届く」「限定コンテンツをもらえる」など、未来の価値を予感させる訴求が有効です。

また、登録後のファーストコンテンツ(ステップメールや初回LINEメッセージ)で、信頼を築きつつ次のフェーズに誘導できるような設計にしておくことで、リードの成長率が高まります。

重要なのは、ここで得られるリードは“これから温めて育てていく”前提であるという視点です。

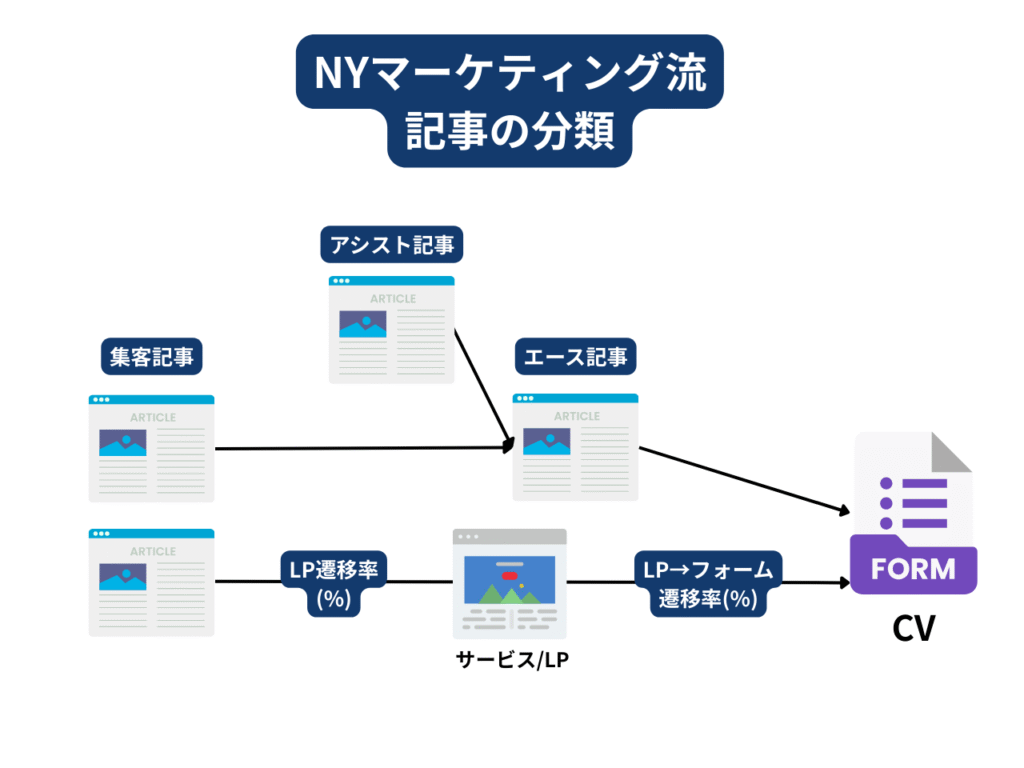

リード獲得効率を上げるオウンドメディアのページ設計

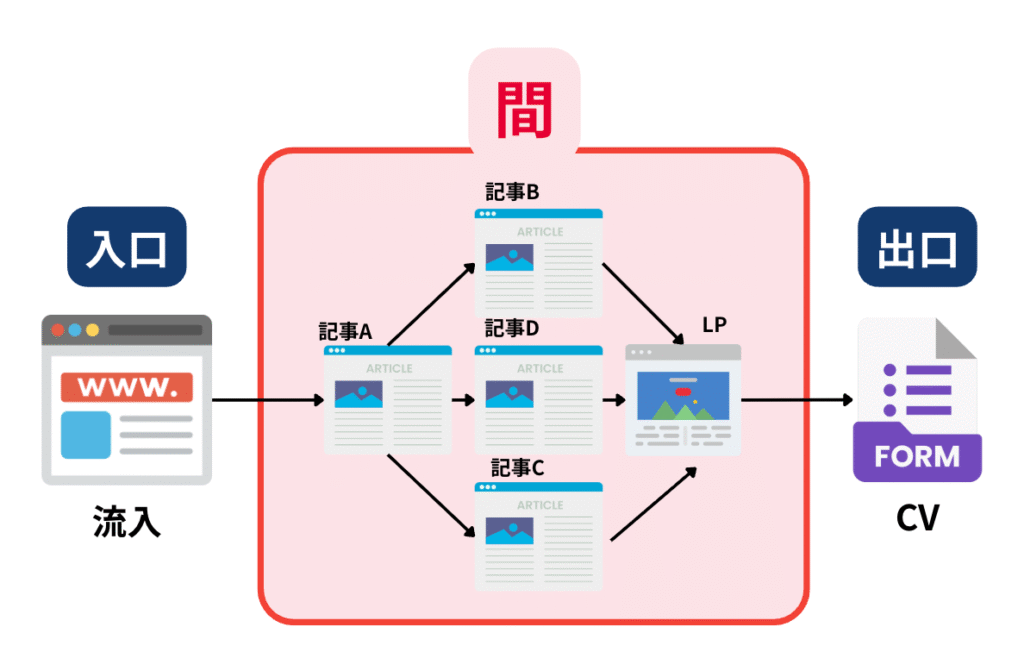

リード獲得効率を上げるオウンドメディアのページ設計では、ユーザーがサイトに流入してから最終的なコンバージョンに至るまでの「入口・間・出口」の全ユーザー行動を可視化し、緻密な「接客設計」を行うことが極めて重要です。

この「接客設計」の思想に基づき、オウンドメディアにおける主要なページ種別である「集客記事」「アシスト記事」「エース記事」「サービスLP」「エンドページ」のそれぞれが担うべき役割と、リード獲得効率を最大化するための具体的な設計指針を解説します。

- 設計①|集客記事

- 設計②|アシスト記事

- 設計③|エース記事

- 設計④|サービスLP

- 設計⑤|エンドページ

設計①|集客記事

集客記事は、オウンドメディアにおけるユーザーの「入口」となる、オーガニック流入の獲得起点として極めて重要な役割を担います。

公開した集客記事は、ユニークユーザー数(UU)を主要なKPIとして定点観測し、「UUが多いがCVにつながっていない記事」や「CVは少ないがCVRが高い記事」といった特性を切り分けて、改善の方向性を定めます。

UUが減少傾向にある記事はリライト候補として抽出し、タイトルやメタディスクリプションの改善、コンテンツ内容の見直しを通じて検索順位や表示回数の改善を目指します。

設計②|アシスト記事

アシスト記事は、集客記事で流入したユーザーの情報収集意欲をさらに深め、最終的なコンバージョンへと導く「中継点」としての役割を担います。

直接的なコンバージョンには繋がりにくいものの、ユーザーのサイト内回遊を促し、企業への理解と信頼感を醸成することで、間接的にコンバージョン率を押し上げる「記事同士の橋渡し効果」を発揮します。

多くの企業が「記事を読んでもらったのに、次に繋がらない」「回遊率が低い」と悩んでいますが、アシスト記事は「Knowクエリ」で情報収集を始めたユーザーを、具体的な解決策や商品検討を促す「Doクエリ」へと段階的に育成する上で不可欠です。

例えば、「スマホ 動画 大画面」といったKnowクエリで流入したユーザーに対して、その解決策として「ホームプロジェクター」という選択肢を提示します。

さらに「ホームプロジェクター おすすめ」といったDoクエリの記事へと内部リンクで誘導することで、購買意欲を高めることが可能です。

この「記事間回遊」の行動を促進するために重要なのが、内部リンクの最適化です。関連性の高い記事同士を論理的な文脈で結びつけ、ユーザーが自然な流れで次の情報へとアクセスできるような導線を設計しましょう。

▼関連記事

オウンドメディアでコンバージョンを最大化する方法と戦略をSEO歴14年の専門家が解説

設計③|エース記事

エース記事は、オウンドメディアにおいて集客したユーザーをサービスページやランディングページ(LP)へと「送客」する、コンバージョンへの重要な橋渡し役を担います。

ユーザーが記事を読み進める中で興味関心が高まったタイミングで、具体的なサービスへの行動を促す「営業的役割」を記事単体で担うこともあります。

「記事を読んでもらっても、なかなかサービスに関心を持ってもらえない」「LPへの遷移率が低い」といった課題を抱える企業は少なくありません。

この解決には「エース記事」の送客性能を最大化する設計が鍵となります。その最も重要な指標が、記事からLP/サービスページへの遷移率(クリック率)です。

クリック率を高めるためには、CTA(Call to Action)の最適化が不可欠です。

設計④|サービスLP

サービスLP(ランディングページ)は、エース記事からの遷移を受けた後、ユーザーにサービスや製品の価値を「最終プレゼンテーション」し、具体的な問い合わせや資料請求といった次のアクションへと進ませる極めて重要な役割を担います。

このページの完成度や訴求力は、オウンドメディア全体のコンバージョン率(CVR)に直結します。

「LPに流入はするものの、なかなかコンバージョンしない」「LPのどこを改善すればいいか分からない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

CVRを最大化するためには、LP自体の説得力を高めるLPO(ランディングページ最適化)が不可欠です。

特に、LP訪問数が多いにもかかわらずCTAクリック率が低い場合は、ファーストビューの訴求力やページ構成に課題がある可能性が高いです。

弊社、NYマーケティングの支援事例では、不要品回収ラクエコ様のCVR改善、CV60⇒1年半でCV200により、2024年3月の売上は過去最高を達成しました。事業インパクトに大きく影響することを体感しています。

▼関連記事

【事例:不用品回収ラクエコ】新規サイト立ち上げ1年半で問い合わせを月200件獲得 | NYマーケティング株式会社

設計⑤|エンドページ

エンドページは、問い合わせフォームや資料請求フォームなど、ユーザーが最終的なアクションを行う「リード獲得の最終関門」であり、その最適化はオウンドメディアのコンバージョン最大化に直結します。

多くの企業が「フォームに到達はするものの、途中で離脱が多い」という課題を抱えており、ここで生じる機会損失は事業にとって大きな打撃となります。

エンドページの最適化は、EFO(エントリーフォーム最適化)と呼ばれ、フォーム到達数、入力開始率、送信完了率といった指標を詳細に計測することが出発点となります。

「フォーム到達は多いのに送信完了が少ない」といった具体的な離脱ポイントを特定できます。

離脱の主な原因としては、入力項目が多すぎる、必須入力の条件が厳しすぎる、スマホでの操作性が悪い(UI/UXの問題)などが挙げられます。

オウンドメディア経由でリードを増やすためにできる施策

オウンドメディアでリードを着実に増やすには、「入口(集客)→間(行動改善)→出口(CV導線)」の3フェーズに分けて施策を打つ必要があります。

ただ流入数を増やすだけでなく、サイト内のユーザー行動やコンバージョン動線を戦略的に設計し、リードへと“転換する仕組み”をつくることが重要です。

- 入口|集客施策

- 間|ユーザー行動改善施策

- 出口|CVR改善施策

入口|集客施策

ユーザーとの最初の接点を増やすためには、SEOやSNSなど多角的なチャネル設計が不可欠です。

- 1. 高品質な記事制作とSEO対策の強化

- 2. キーワード選定とリライトの実施

- 3. マルチチャネルによる流入経路の拡大

1. 高品質な記事制作とSEO対策の強化

リード獲得につながるユーザーを集めるには、「検索意図」を正確に捉えたコンテンツ設計が必要です。

記事タイトル・構成・見出し・導線までを一貫して最適化し、ユーザーが求める情報に素早くたどり着けることが重要です。

コンテンツの質を高い水準で維持する根拠として、Googleアップデートの1つであるヘルプフルコンテンツアップデートがあります。

ヘルプフルコンテンツアップデートは、訪問者に満足感を与えているコンテンツを高く評価し、訪問者の期待に応えていないコンテンツとの差別化を図ることを目的としています。

引用元:2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと

2. キーワード選定とリライトの実施

新規記事の投入だけでなく、既存記事のリライトによる「資産の磨き直し」も効果的です。

狙うべきキーワードは、検索ボリュームとCVにつながる“商材との親和性”をもとに選定しましょう。

Googleが評価する「上質なコンテンツ」とは、SEOキーワードが自然に含まれていて読みやすく、求める情報を取得できるユーザビリティが優れたコンテンツです・

ユーザーがサイトを検索するときに入力する可能性の高いキーワードを検討し、そのキーワードを実際にサイトに含めるようにします。

▼関連記事

3. マルチチャネルによる流入経路の拡大

SEOだけに頼らず、SNS・YouTube・広告・外部メディア寄稿など、複数の流入経路を持つことで安定的な集客が可能になります。

特にSNSや動画コンテンツは「認知獲得」や「シェアによる拡散」に効果が高く、オウンドメディアへのアクセス導線として機能します。

間|ユーザー行動改善施策

集客したユーザーをいかにサイト内で滞在・回遊させ、リードに向けて“温めていくか”が勝負です。

- 1. ユーザー行動の可視化と分析

- 2. 内部リンク設計と導線の最適化

- 3. CTA(Call to Action)の最適化とABテスト

1. ユーザー行動の可視化と分析

Google Analytics 4やMicrosoft Clarityなどのヒートマップ・録画ツールを用いて、ユーザーのスクロール・クリック・離脱ポイントを分析します。

「読まれていない見出し」や「押されていないCTA」などのボトルネックを特定できます。可視化は“直感ではなくデータ”で改善施策を決めるための基礎になります。

2. 内部リンク設計と導線の最適化

記事同士が孤立していては、ユーザーは次の行動に移れません。

トピッククラスターの考え方に基づき、記事同士をテーマ軸でつなぎ、ユーザーを段階的に深い情報・CVポイントへと誘導する内部リンクを設計しましょう。

特に「関連記事」「人気記事」「カテゴリ導線」の最適化は、回遊率とCV率の両方に効果があります。

▼関連記事

オウンドメディアにおける内部リンクの重要性と正しい貼り方

3. CTA(Call to Action)の最適化とABテスト

どんなに良い記事でも、次のアクションが提示されていなければリードにはつながりません。

CTAの文言、位置、色、サイズなどは定期的にABテストを実施し、最も反応の良いパターンを検証しましょう。

また、記事内容とCTAの“温度感”がズレていないかも重要な観点です。例えば、初心者向け記事には「無料ガイド」、比較記事には「資料請求」など、文脈に応じたCTAを設置すべきです。

出口|CVR改善施策

CVR(コンバージョン率)の改善は、最終的なリード数に直結する最重要ポイントです。

- 1. ランディングページ(LP)の最適化(LPO)

- 2. エントリーフォームの最適化(EFO)

- 3. CV導線の改善とKPI設定

1. ランディングページ(LP)の最適化(LPO)

LPの構成・訴求・導線が的確でなければ、せっかくの流入もリードにはつながりません。

効果的なLPOには、ファーストビューでの共感獲得、ベネフィットの明確化、信頼性の訴求、CTAボタンの可視化などが求められます。

離脱率を測定し、ABテストで改善を回す設計が重要です。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

2. エントリーフォームの最適化(EFO)

フォームでの離脱は“CVロス”の代表例です。

入力項目数を減らす、ステップフォームにする、入力補助をつけるなどのEFO施策を行うことでCVRは大きく改善します。

さらに、スマホ表示時の操作性や「入力完了率」の数値を指標化することも忘れずに。

3. CV導線の改善とKPI設定

最終的にCVに至る導線(LP・フォーム・CTAなど)の設計と計測を徹底しましょう。Scroll率、クリック率、完了率といった段階ごとのKPIを分解し、ボトルネックを改善し続けることが必要です。

また、コンバージョンの質(=後工程で営業に繋がるか)も同時に評価し、ただ数を追うのではなく“意味あるリード”を増やすことが、戦略的なCVR改善につながります。

オウンドメディアのリード獲得において気をつけるべきポイント

オウンドメディアは「コンテンツさえあればリードが増える」と思われがちですが、実際には戦略設計の甘さが成果に直結してしまう非常にシビアなチャネルです。

特に、リード獲得を目的とするならば、「読まれる」だけでなく「動かす」ことができる設計が不可欠です。

- ポイント①|SEOだけでなくマルチチャネルを前提とする

- ポイント②|営業との連携をしっかり取りリードの質を高める

- ポイント③|ユーザーから逆算した導線設計を必ずする

- ポイント④|イベント計測と数値の可視化を必ず行う

ポイント①|SEOだけでなくマルチチャネルを前提とする

SEO施策だけに依存していると、アルゴリズム変動や競合の参入によって一気に流入が減少するリスクがあります。

そのため、検索流入を土台にしつつも、SNS(X・Instagram・TikTok)、YouTube、外部メディア連携、広告配信などを組み合わせた「マルチチャネル設計」を前提に運用すべき*です。

特にLINE登録やメールマガジンへの導線を各チャネルから用意しておくことで、リードの接点が分散し、より安定した獲得につながります。

▼関連記事

オウンドメディア集客方法完全ガイド|マルチメディア戦略や導線設計の考え方を解説。

ポイント②|営業との連携をしっかり取りリードの質を高める

マーケティング部門が「リード数」を追い、営業部門が「成約率」を追う構造では、“リードの質”が改善されず、両者のミスコミュニケーションが成果を阻害します。

オウンドメディアで獲得するリードが商談・契約につながっているかを把握し、営業チームと定期的にフィードバックを共有する体制を構築しましょう。

たとえば、どのページからのCVが商談化しやすいのか、どの業種・規模の企業が成約しやすいのかといった情報をもとに、「リードの質を上げるコンテンツ」に再設計できます。

ポイント③|ユーザーから逆算した導線設計を必ずする

記事を書いたら最後にCTAを設置する一方通行の導線では、ユーザーの意図と行動が一致せず、CVに至らないケースが多発します。

重要なのは、「このユーザーは今どんな心理状態で、このあとどんな情報を必要とするか?」を先読みした“逆算設計”です。

たとえば、初心者向けの記事にいきなり問い合わせCTAをつけるのではなく、チェックリストや診断ツールなどワンクッションを置くことで、リード化の確率は格段に上がります。

導線は「順番のデザイン」であり、信頼の蓄積があってこそ初めてアクションが生まれることを忘れてはいけません。

▼関連記事

オウンドメディア集客方法完全ガイド|マルチメディア戦略や導線設計の考え方を解説。

ポイント④|イベント計測と数値の可視化を必ず行う

リード獲得においては、「記事が読まれているか」ではなく「リードにつながっているか」を追うことが肝心です。

そのためには、Google Tag ManagerやGA4を活用し、スクロール率・CTAクリック・フォーム到達・動画再生・ファイルDLなど、すべての“リード接点”に対してイベント計測を仕込む必要があります。

どのページ・どのCTA・どのコンテンツが成果を出しているかが可視化され、改善サイクルを回す土台になります。

数字を可視化せずに「なんとなく改善」しても、施策がヒットする確率は下がり、無駄なPDCAが増えるばかりです。

数値管理は、コンテンツマーケティングの根幹です。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

まとめ

オウンドメディアでリードを安定的に獲得するには、単なる記事制作やSEO対策にとどまらず、カスタマージャーニーの設計・営業との連携・導線の逆算・数値計測といった多面的な視点が欠かせません。

PVや流入数を追うだけでは、成果に直結しない“自己満足のメディア”に終わってしまいます。

重要なのは、ユーザーがどんな心理で訪問し、どのように信頼を積み重ねて最終的なアクションへ至るのかをデザインすることです。

さらに、リードの量だけでなく質を高め、営業プロセスにバトンを渡せる仕組みをつくることで、オウンドメディアは真の事業貢献を果たします。

入口から出口までの一貫した戦略設計と改善の積み重ねこそが、持続的なリード獲得の鍵なのです。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOを

ご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<