オウンドメディアを運営する際、多くの担当者は「入口」=集客と「出口」=コンバージョンのみに注目しがちです。

しかし、実際に成果を分けるのはその間にある「導線設計」です。いくら記事を読んでもらっても、適切な流れがなければユーザーは離脱してしまいます。

NY流の導線設計では、読者が自然に次のページへ移動し、興味を深めながら最終的に商品やサービスにたどり着けるようなシナリオを重視します。

そのためには、記事構成や内部リンク設計、CTA配置、さらにはサイト全体の情報設計まで一貫した戦略が必要です。

本記事では、オウンドメディアの成果を最大化するために必須の「入口と出口の間」をどうデザインすべきかを具体的に解説します。

- オウンドメディアは「入口→間→出口」の“間”を最適化することが成果の鍵

- AI・ゼロクリック時代はアクセス量より行動設計が重要

- 記事間回遊・記事→LP遷移・CTAクリックを数値化・改善する

- 各記事に「集客・アシスト・エース・LP・エンド」の役割を持たせる

- 内部リンク・CTA・EFO・導線短縮を継続的に改善してCVRを底上げする

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

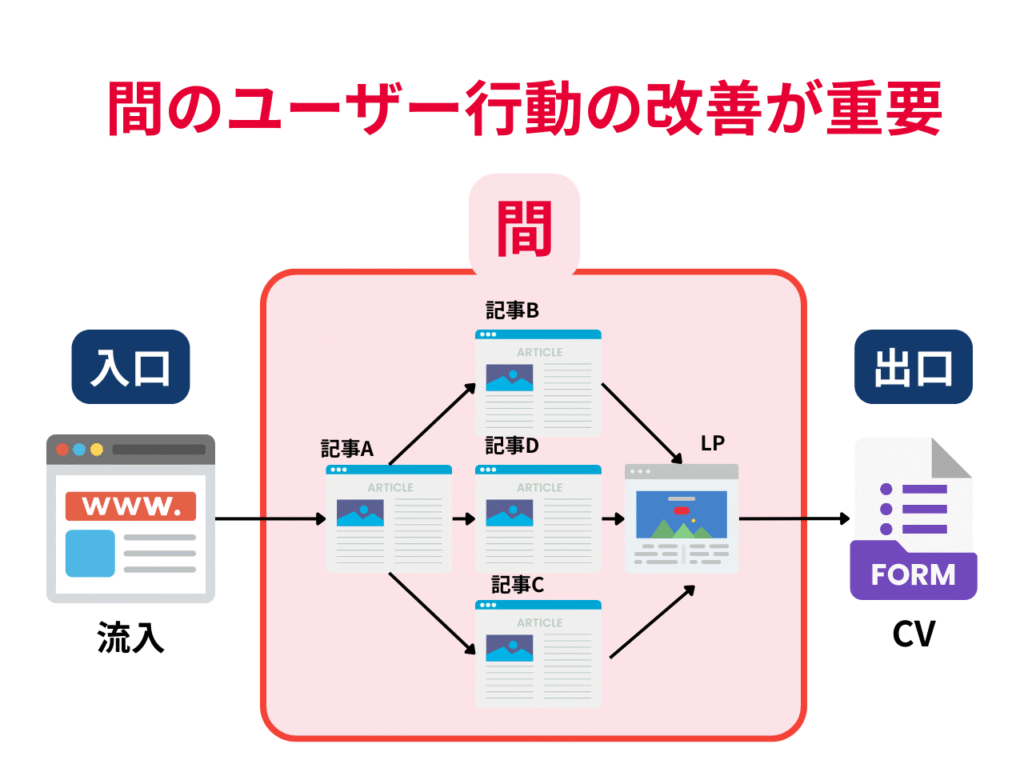

オウンドメディアの導線設計で「入口」と「出口」の“間”が重要

検索での流入(入口)とCV(出口)だけを追っても成果は伸びません。

記事間の回遊や記事→LP遷移、CTAクリックなど“間”にある行動を設計・可視化・改善することがCVRを底上げします。

AIやGoogleのOverview/ゼロクリック化で流入が鈍る今こそ、限られた訪問者を意図通りに案内する導線最適化が勝敗を分けます。

- なぜ重要なのか?

- 生成AI時代、「接客設計」の重要性が増えてくる

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

なぜ重要なのか?

理由は三つあります。

第一に、生成AIやOverviewの普及で上位=流入増ではなくなり、入口の最大化だけでは伸びしろが乏しいことです。

第二に、実際のCVは記事→関連記事→サービスLP→フォームという複数遷移の中で生まれ、途中での離脱や迷子が最大のロスだからです。

第三に、“間”は計測・改善可能で、記事間回遊率、記事→LP遷移率、CTAクリック率、ボトルネックページの離脱率などをKPI化すれば、部分最適(単記事リライト)では拾えない全体最適の改善余地が現れます。

入口・間・出口を一連の経路として数値で捉えるほど、小さな改善が複利で効き、同じPVでもCV数を押し上げられます。

生成AI時代、「接客設計」の重要性が増えてくる

接客設計とは、来訪者の意図と段階に合わせてサイト内で“案内”する設計思想です。

入口直後に読むべき次記事、理解を深める中間ページ、意思決定を促すLP、適切なCTAの文言・位置・密度までを意図して配置し、行動データで検証・更新します。

ゼロクリックやチャット検索で訪問が希少資源化するほど、導線の摩擦を下げ、必要な情報を“こちらから差し出す”ことが差になります。

計測→仮説→実装→検証のループを回し、回遊設計と遷移率を改善すれば、アクセスが横ばいでも問い合わせや成約を伸ばすことが可能です。

▼関連記事

【検証】AIツールでSEOライティングはできる?使用した結果と記事制作の成功事例を紹介

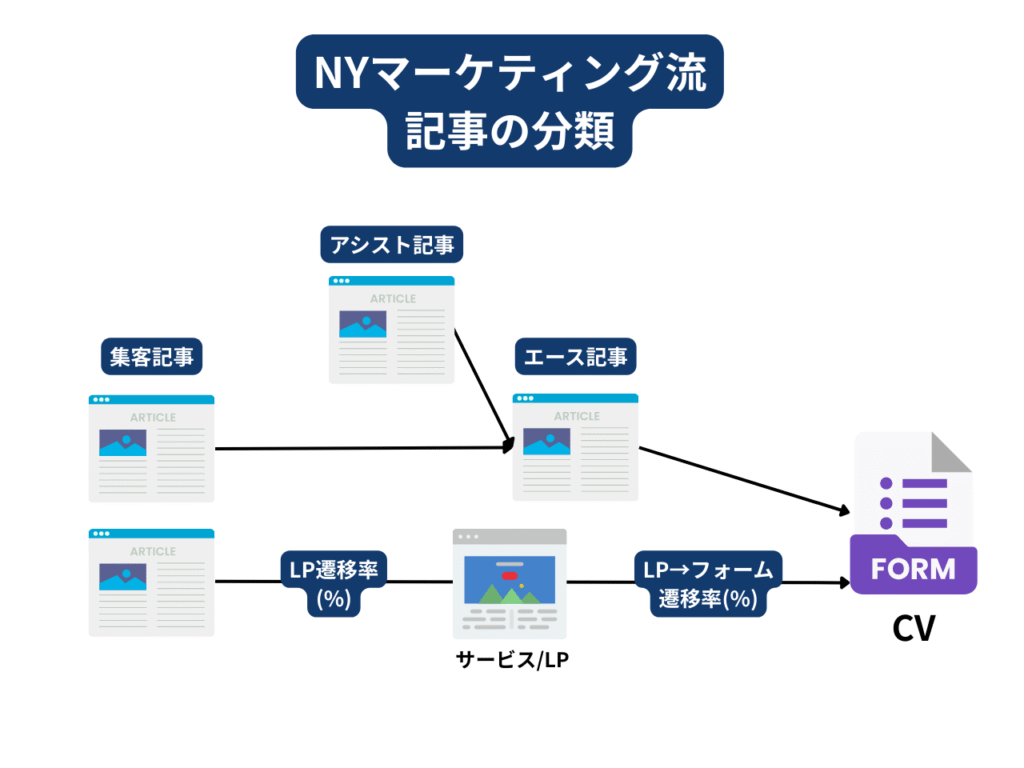

オウンドメディアの導線設計における記事の役割を意識すること

オウンドメディアの成果は「入口から出口までの間」、すなわち各記事がユーザーの心の温度に応じて適切に導線として機能するかどうかにかかっています。

単なるアクセス数だけでなく、「導線上の行動」を可視化し、記事間回遊や記事→LP遷移、さらにフォーム送信までの行動を一貫して設計し改善することこそが、AI時代における成果最大化の鍵です。

- 種類①|集客記事:興味関心

- 種類②|アシスト記事:情報収集

- 種類③|エース記事:比較検討

- 種類④|サービスLP:比較検討

- 種類⑤|エンドページ:購入・問い合わせ

種類①|集客記事:興味関心

集客記事は、本質的に「入口(ランディング)」の役割を担い、検索・SNSなどからの流入を生み出す記事です。

UUや流入経路、CVとのつながりをGA4などで測定し、「UUは多いがCVに繋がらない記事」「CVRは高いが流入が少ない記事」といったパフォーマンス差を把握し、改善・SEO施策の優先順位を定めます。

種類②|アシスト記事:情報収集

アシスト記事は、直接CVを生まないことが多くても、記事間回遊を促してコンバージョンに段階的に導く“大切な橋渡し役”です。

GAで記事A→記事Bへの遷移数とその後のCV率を計測することで、潜在的に高い価値を持つ記事として扱う必要があります。

種類③|エース記事:比較検討

エース記事は、ユーザーが具体的に検討フェーズに入ったタイミングにアプローチし、LPやサービスページへ直接導く“送り手役”です。

記事からLPへのクリック率(送客力)を測り、高い誘導力を持つエース記事は、より戦略的に活用すべきコンテンツです。

種類④|サービスLP:比較検討

サービスLP(ランディングページ)は、記事からの導線を受けて“最終的な説得”を行う場所です。

LP のCTAクリック率やフォーム到達率を詳細に測定し、構成やUI/UXの改善ポイントを洗い出すことで、CVR最適化につなげます。

種類⑤|エンドページ:購入・問い合わせ

エンドページ(問い合わせフォーム等)は、まさに「出口」であり、ここでのCVRが最終成果に直結します。

フォーム入力開始率や送信完了率を定量的に把握・改善し、離脱ポイントの特定(過多な項目、スマホUIの不備、操作負荷など)を行うことで、リード獲得率を劇的に向上させることが可能です。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

SEOやアクセスだけに留まらず、各段階でユーザーの行動を可視化し、改善サイクルを回し続けることで、アクセス数が横ばいでもCVは増やせます。

NY流では、「入口→間→出口」の体系的な数値設計と継続的な改善によって、オウンドメディアを資産化し成果を最大化します。

オウンドメディアの導線は継続的な改善が重要になる

オウンドメディアにおける導線の継続的な改善は、ユーザーを効果的にコンバージョンへと導き、事業成果を最大化するために不可欠です。

特に、入口(流入)と出口(コンバージョン)の「間」にあるユーザー行動を可視化し、最適化する「接客設計」が重要となります。

以下に、主要な施策を解説します。

- 施策①|内部リンク導線の最適化

- 施策②|CTAの改善

- 施策③|LP・サービスページへの導線短縮

- 施策④|エントリーフォーム(EFO)の改善

- 施策⑤|コンテンツ導線改善(Know→Doクエリ誘導)

▼関連記事

オウンドメディアでコンバージョンを最大化する方法と戦略をSEO歴14年の専門家が解説

施策①|内部リンク導線の最適化

オウンドメディアにおいて、内部リンクはユーザーを次の適切な情報へと導く「道しるべ」であり、サイト全体のSEO評価を高める上で極めて重要です。

ユーザーが関心のある関連コンテンツへスムーズに移動できるよう、自然な文脈でリンクを配置し、リンク先の情報価値が高いことを明示することが求められます。

不自然なリンクや関連性の低いページへの誘導は、ユーザーの興味を失わせ、離脱を招く原因となります。

NYマーケティングでは、サイトやオウンドメディア全体の内部リンク構造を可視化し、孤立している記事やリンクが集中しすぎている箇所を特定します。

主要記事からの誘導を強化し、ユーザーの回遊率を高めることで、間接的にコンバージョン率(CVR)の向上とメディア全体のSEO評価の強化を図ります。

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

施策②|CTAの改善

CTA(Call to Action)は、ユーザーに次の行動を促すための重要なトリガーであり、その最適化はCVR向上に直結します。

CTAの位置、文言、デザインは、クリック率に大きく影響するため、継続的な改善が不可欠です。

例えば、記事の冒頭、本文中、末尾など複数箇所にCTAを配置し、その効果をA/Bテストで検証します。

また、「資料請求」や「お問い合わせ」といった一般的な文言だけでなく、ユーザーにとっての具体的な利益やベネフィットを伝える訴求文言に変更することも効果的です。

また、弊社が開発したNYSEOなどのツールを活用すれば、記事ごとのCTAクリック率を継続的に監視・改善することで、ユーザーの態度変容を促し、コンバージョンパスを強化できます。

施策③|LP・サービスページへの導線短縮

ユーザーが最終的なコンバージョンに至るLP(ランディングページ)やサービスページへの導線が長すぎると、途中で離脱する可能性が高まります。

CVを最大化するためには、必要な情報を過不足なく提供しつつ、目的ページまでの導線をできる限り短く設計することが重要です。

具体的な施策としては、記事本文内に直接LPへのリンクを配置したり、ページ上部に固定CTAを設置したり、記事の最後に明確なLP案内を加えたりする方法が有効です。

単に中間ページを削除するのではなく、そのページにあった重要な情報をLPや記事内に統合することで、情報の抜け落ちを防ぎつつ、ユーザーの移動距離を減らし、離脱を抑えながらコンバージョンに直結する導線を作ることができます。

施策④|エントリーフォーム(EFO)の改善

エントリーフォーム(問い合わせフォームや資料請求フォーム)は、リード獲得の最終関門であり、ここでの改善はコンバージョンに大きなインパクトを与えます。

フォームの入力が煩雑であると、ユーザーは途中で離脱してしまう可能性が高いため、最適化が必須です。

具体的な改善策としては、入力項目を最小限に減らし、必要最低限の情報のみを求めるようにすることが挙げられます。

また、フォームのデザインを視覚的に分かりやすく、入力しやすいように工夫することも重要で、特にモバイルフレンドリーな設計が求められます。

ヒートマップツールなどを用いてユーザーの離脱箇所を特定し、入力支援機能の導入やステップ形式のフォーム検討も有効です。

BtoB分野では1件あたりのリード価値が高いため、EFOを怠ることは大きな機会損失につながり、既存の流入を活かしながら成果を底上げする短期的な効果も期待できます

施策⑤|コンテンツ導線改善(Know→Doクエリ誘導)

ユーザーの検索意図には、情報収集を目的とした「Knowクエリ」と、行動・購買意欲が高い「Doクエリ」があります。

オウンドメディアのコンテンツ導線改善では、Knowクエリで流入した潜在層のユーザーを、Doクエリへと段階的に誘導し、購買意欲を高める「ユーザー育成」の視点が重要です。

まず、Knowクエリに応える記事でユーザーの疑問を解決し、信頼を獲得します。

次に、その記事内で解決策として自社の製品やサービスを紹介し、具体的なメリットを提示します。Doクエリに該当する比較検討記事へと内部リンクで誘導し、さらに「〇〇(具体的な製品名)の口コミ」といった詳細なレビュー記事へつなげます。

まだ購買意欲が顕在化していないユーザーを自然な流れでコンバージョンへと導くことが可能となり、競合が弱いKnowクエリからリードを獲得し、長期的な資産としてメディアを成長できます。

オウンドメディアの導線改善で活用できるツール

オウンドメディアの導線改善を行うには、定性的な感覚ではなく、定量的なデータを活用して検証することが欠かせません。

特に「ユーザーがどこで離脱しているのか」「どの導線が送客につながっているのか」を正しく把握できれば、改善の優先順位が明確になります。

そのためには専用ツールを導入し、継続的に計測・分析・改善のサイクルを回すことが効果的です。ここでは、導線改善に役立つ代表的なツールを5つご紹介します。

| ツール名 | 特徴・できること |

|---|---|

| NY SEO | GA・GSC・GTMのデータを一元管理し、「入口→間→出口」の行動を可視化。リライトキーワード抽出、カニバリ対策、内部リンク構造把握も可能。 |

| Google Analytics4 | ページビュー、滞在時間、記事→LP遷移率、フォーム到達率、CVRなどを計測。イベント設定で詳細行動も把握可能。 |

| Googleタグマネージャー(GTM) | 計測タグを効率管理。スクロール率・CTAクリック・外部リンククリックをイベント計測し、GA4と連携。 |

| ヒートマップツール | ページ内の視線・スクロール状況を可視化。CTAの視認性や離脱要因を発見。 |

| 内部リンク管理ツール | 記事同士のリンク構造を俯瞰し、孤立記事や過剰リンクを特定。CV貢献記事へのリンク集約を検証可能。 |

▼関連記事

【独立初期のコンサルへ】SEO支援をするなら投資すべきツールを先輩が一挙紹介。

ツール①|NY SEO

NYマーケティングのNY SEO、オウンドメディア運営において重要なKPIを一元管理できる画期的なツールです。

Googleサーチコンソール、Googleアナリティクス、Googleタグマネージャーからデータを自動収集し、流入・回遊・コンバージョンに至るまで「入口から出口まで」のユーザー行動を定量的に可視化します。

特に、オウンドメディア運営者が見落としがちな“間”の行動、つまり訪問者がどの記事からどのページへ遷移し、どこで離脱してコンバージョンにつながるかというプロセスを詳細に追える点で優れています。

さらに、リライトのヒントとなるキーワード候補の自動抽出、カニバリ(重複コンテンツ)対策の可視化、キーワードグループ単位での数値管理、内部リンク構造の把握といった付随機能も充実しています。

単なる数値の追跡に留まらず、改善策の方向性まで導き出せるため、戦略的な施策立案と成果最大化が可能となります。

ツール②|Google Analytics4

Googleアナリティクスは、ユーザーの行動を可視化できる代表的なアクセス解析ツールです。ページビューや滞在時間だけでなく、記事からLPへの送客率、フォーム到達率、CVRなど導線の各ステップを定量的に追跡できます。

さらに、イベント設定を行えば「記事Aから記事Bへの遷移率」「特定CTAのクリック数」など、細かいユーザー行動も把握可能です。GA4を導入することで、オウンドメディアの改善活動が感覚的な判断ではなく、データドリブンで進められるようになります。

ツール③|Googleタグマネージャー

Googleタグマネージャー(GTM)は、GA4などの計測タグを効率的に管理できるツールです。開発者に依頼せずともタグを追加・修正できるため、マーケターが自らスピーディに改善施策を反映できます。

導線改善の文脈では、スクロール率・CTAクリック・外部リンククリックなどをイベント計測し、GA4と連携して分析するのが一般的です。

導線上の細かいアクションをトラッキングできるようになることで、「どこで摩擦が生じているのか」「どのポイントで離脱が多いのか」を明確にできます。

ツール④|ヒートマップツール

ヒートマップツールは、ユーザーがページ内でどこをよく見ているか、どこまでスクロールしているかを可視化できる分析ツールです。

記事の中盤でスクロールが大きく落ち込んでいる場合、そこに離脱要因がある可能性があります。また、CTAが設置されていても視認されていなければ、配置やデザインを見直す必要があります。

例えば、Microsoft Clarityは、無料で使えるユーザー行動分析ツールです。初心者SEOコンサルタントに特に役立つのは、ヒートマップとセッション録画機能があります。

操作もシンプルでサイトにコードを埋め込むだけ。Googleアナリティクスやサーチコンソールでは見えない“体験の質”を補えるため、改善提案の説得力を高めたい初級コンサルタントに最適です。

ツール⑤|内部リンク管理ツール

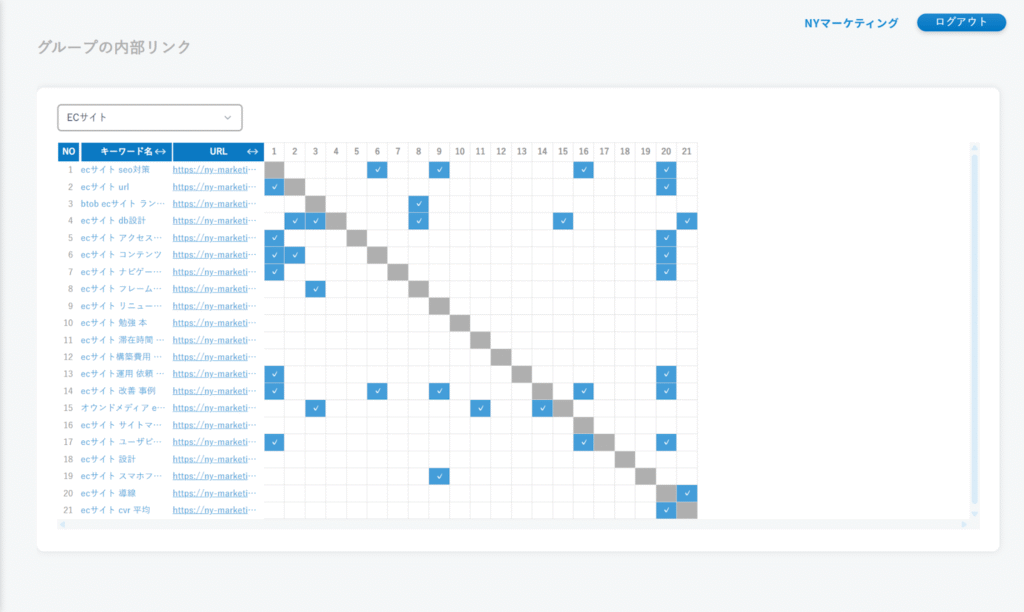

内部リンク管理ツールは、オウンドメディア全体の記事同士のリンク構造を俯瞰的に把握できるツールです。

記事数が増えると「どの記事にリンクを設置したか」「リンク切れがないか」を管理するのが難しくなりますが、こうしたツールを使えば一目で確認できます。

また、「CVに貢献している記事に十分リンクを集められているか」「孤立記事がないか」を検証できるため、内部リンクの改善に直結します。

特に記事クラスター戦略を取っている場合、内部リンク管理ツールは欠かせない存在です。

そこで、NYマーケティングは多数のオウンドメディアで内部リンク管理を行ってきた経験をもとに、「NY SEO」というツールを開発・提供しています。以下の画像のように、記事同士の内部リンク状況をマトリクス形式で一覧化し、定点的に観測することが可能です。

このツールを活用すれば、内部リンクが不足している記事や、過剰に設定されている記事を視覚的に特定できます。興味をお持ちの方は、ぜひこちらからお申し込みください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

オウンドメディアの導線設計で外してはいけないポイント

オウンドメディアの導線は、記事単体の出来より「入口→“間”→出口」を横断した接客設計にかかっています。

順位やPVなど入口指標だけに依存せず、回遊・送客・CVRを数値で捉え、ボトルネックを特定→改善する全体最適の運用に切り替えることが必須です。

生成AI時代でも成果は伸ばせますが、鍵は“行動を設計し続ける”姿勢にあります。

- ポイント①|記事単位だけでなく全体最適を前提とした設計が重要

- ポイント②|カスタマージャーニーでユーザー行動から逆算した「接客」の意識

- ポイント③|計測タグを設定して継続的な改善を実施する

- ポイント④|ツール等を活用して「管理」と「可視化」する

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

ポイント①|記事単位だけでなく全体最適を前提とした設計が重要

記事の品質向上は大前提ですが、記事ごとの部分最適だけでは限界があります。

まず、サイト全体で「集客」「ナーチャリング」「送客」「成約」の役割を明確にし、カテゴリ構造・内部リンク・CTA配置までを役割マップとして設計します。

たとえば「どの記事が入口を担い、どこが検討を深め、どこでLPやフォームへ橋渡しするか」を定義し、記事間回遊と記事→LPの流れを意図的に作ります。

運用では、新規公開やリライトのたびにマップを更新し、回遊率・送客率・CVRの変化で設計の良否を判定します。

構造が整えば、ユーザーは迷いにくく、同じ流入量でもCVが伸びます。全体像の可視化→役割設計→リンク再配線という順で“全体最適”を実装してください。

▼関連記事

オウンドメディアのコンセプト設計ガイド|重要性や設計手順と上手な事例について徹底解説。

▼関連動画

ポイント②|カスタマージャーニーでユーザー行動から逆算した「接客」の意識

オウンドメディアの導線設計において、ユーザー行動から逆算した「接客」の意識は、コンバージョン最大化の鍵となります。

これは、実店舗のスタッフが来店客を適切に案内するのと同じ発想で、ユーザーがサイトに流入(入口)してから最終的なコンバージョン(出口)に至るまでの「間」の行動を可視化し、意図的に誘導する設計思想です。

まず、「カスタマージャーニーの可視化」を通じて、ユーザーがどの経路を通り、最終的にコンバージョンへ進むかを事前に詳細に設計しておく必要があります。

単一のコンバージョン導線だけでなく、「記事A → 記事B → サービスページ → 問い合わせ」といった複数の行動パターンを洗い出し、それぞれのページが担う役割(集客記事、アシスト記事、LP・サービスページなど)を明確にします。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

ポイント③|計測タグを設定して継続的な改善を実施する

改善の起点はイベント設計です。

GA4×GTMで「記事→記事」「記事→LP」「LP→フォーム送信」など、CVに直結する行動をMECEにリスト化し、発火条件・命名規則・到達ページを統一します。

実装後はテスト環境で発火確認し、ダッシュボードで①記事UU、②記事→LP遷移率、③LP→送信CVRの3指標を中核に監視しましょう。

指標が落ちた箇所をボトルネックとしてABテスト(コピー/配置/導線の短縮/EFO)に掛けます。イベントが欠けるとレポートに空白が生まれ、改善が止まります。

逆に、網羅的な計測は最短の改善ルートを示してくれます。数字で“動いた証拠”を見ながら、週次で小さく回すのが勝ち筋です。

▼関連記事

オウンドメディアの費用対効果|実施すべき施策や効果測定の方法

ポイント④|ツール等を活用して「管理」と「可視化」する

オウンドメディアの導線設計において、成果を最大化するためには、感覚に頼らず「ツール等を活用した管理と可視化」を徹底することが極めて重要です。

ユーザーがサイトに流入してからコンバージョン(CV)に至るまでの「入口・間・出口」の全ユーザー行動を詳細に把握し、継続的に改善する仕組みが不可欠となります。

可視化を実現するためには、Google Analytics 4(GA4)やGoogle Tag Manager(GTM)を用いたイベント設計が初期段階で必須です。

サイトの目的となるKPI(ユニークユーザー数、記事からLPへの遷移率、LPからフォーム送信率など)を設定し、各ステップの正しい数値を計測できる環境を整えます。

まとめ

オウンドメディアの導線設計においては、結局のところ、成果を分けるのは「アクセス量」ではなく「来訪後の設計」です。

サイト全体の役割を定義し、ジャーニーに沿って“次の一手”を差し出し、イベントで可視化して改善を回しましょう。

この地味な反復がCVRを押し上げます。入口・“間”・出口を数値で管理し、全体最適を続けることが、生成AI時代の勝ち方です。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<