ChatGPTやGeminiなど、生成AIの普及により、検索エンジン経由の流入は今後大幅に減少する時代に突入しています。

特にGoogleの「AI Overview」機能は、ユーザーが検索結果からサイトに遷移する前に情報を完結させてしまう構造となっており、従来のSEO手法だけでは太刀打ちできない場面も増えています。

そこで重要になるのが、“接客設計”をベースにしたオウンドメディア運営です。

本記事では、生成AI時代に必要な「入口・間・出口」の設計思想、AIとの共存による記事制作の考え方、そして話題のLLMO(Large Language Model Optimization)対策の是非まで、今後のメディア運営者が押さえるべき論点を体系的に解説します。

- 生成AI(特にAI Overview)の台頭により、従来型SEOだけでは流入確保が難しくなっている。

- 「接客設計」をベースに、ユーザーの体験全体を設計したメディア運営が重要になる。

- LLMO(AI最適化)は一部のメディアには有効だが、すべてに必須なわけではない。

- LLMOよりも先にやるべきは、コンテンツの質・独自性・一次情報の強化である。

- 人とAIが役割分担するハイブリッド体制により、効率と品質の両立が実現できる。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

生成AIの登場によって大幅な流入減少が想定される

検索体験が劇的に変わる中、「検索結果を開かずともAIが答えを教えてくれる」仕組みが拡大しています。

これまでウェブサイトが担ってきた「答えを提供する場」としての役割が外部化され、ユーザーが他サイトにアクセスせずに解決を完結させてしまう流れが強まります。

特に、情報探索や調べもの目的でのアクセス(いわゆる“情報収集系コンテンツ”)ほど影響を受けやすく、下記の点で被害が出やすくなります。

- CTR(クリック率)の低下

- 流入数全体の下振れ

- 滞留時間の減少

この状況を前提にすれば、ただ“上位表示を狙うだけ”のSEOは通用しにくくなります。

ここからは、生成AIの登場で大幅な流入減少の要因を2点解説します。

- 要因①|AI検索の拡大による検索エンジン利用率の減少

- 要因②|AI Overviewの登場によるサイト流入の減少

要因①|AI検索の拡大による検索エンジン利用率の減少

検索行動そのものが変化しつつあります。

従来「Google や Bing で検索 → 検索結果一覧を眺めてサイトを選ぶ → クリックして中身を読む」といった流れが主流だったのに対し、生成AIが「要約で答えを提示 → ユーザーが満足する(クリック不要)」という行動パターンが少しずつ定着しています。

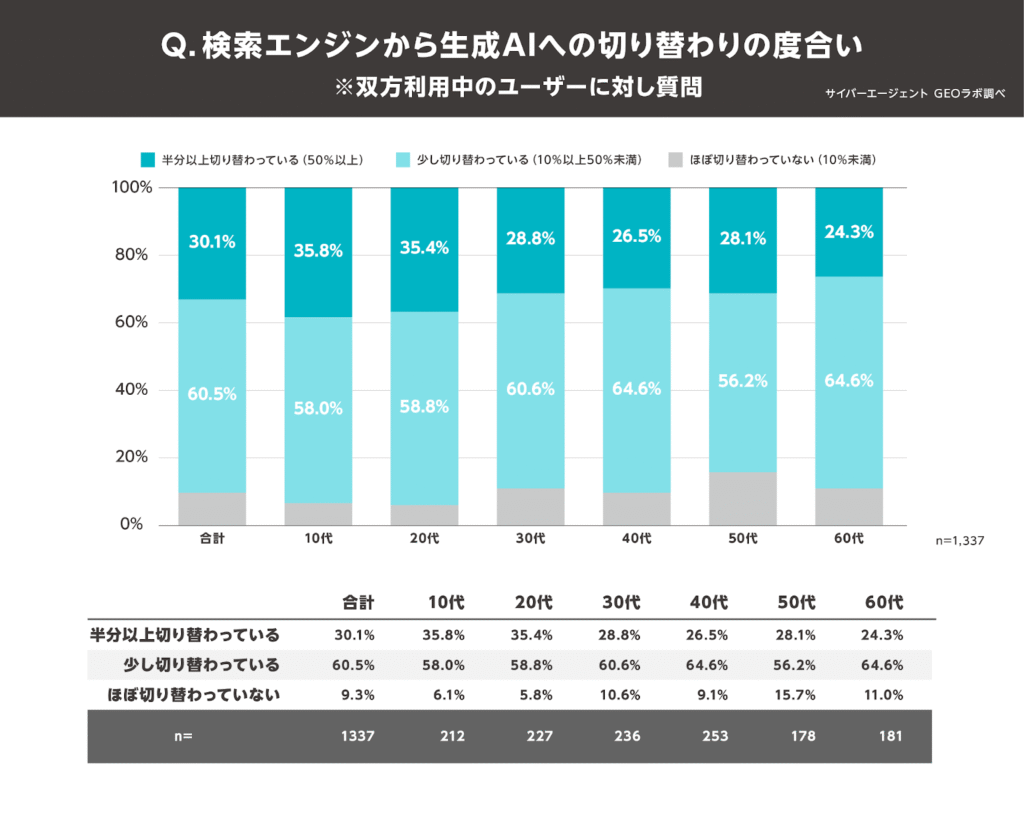

引用元:サイバーエージェント GEOラボ、生成AIのユーザー利用実態調査を実施|CyberAgent

つまり、AIが「検索の前処理」を代替する役割を持ちはじめ、従来の検索エンジン利用が減るという構図が生まれています。

要因②|AI Overviewの登場によるサイト流入の減少

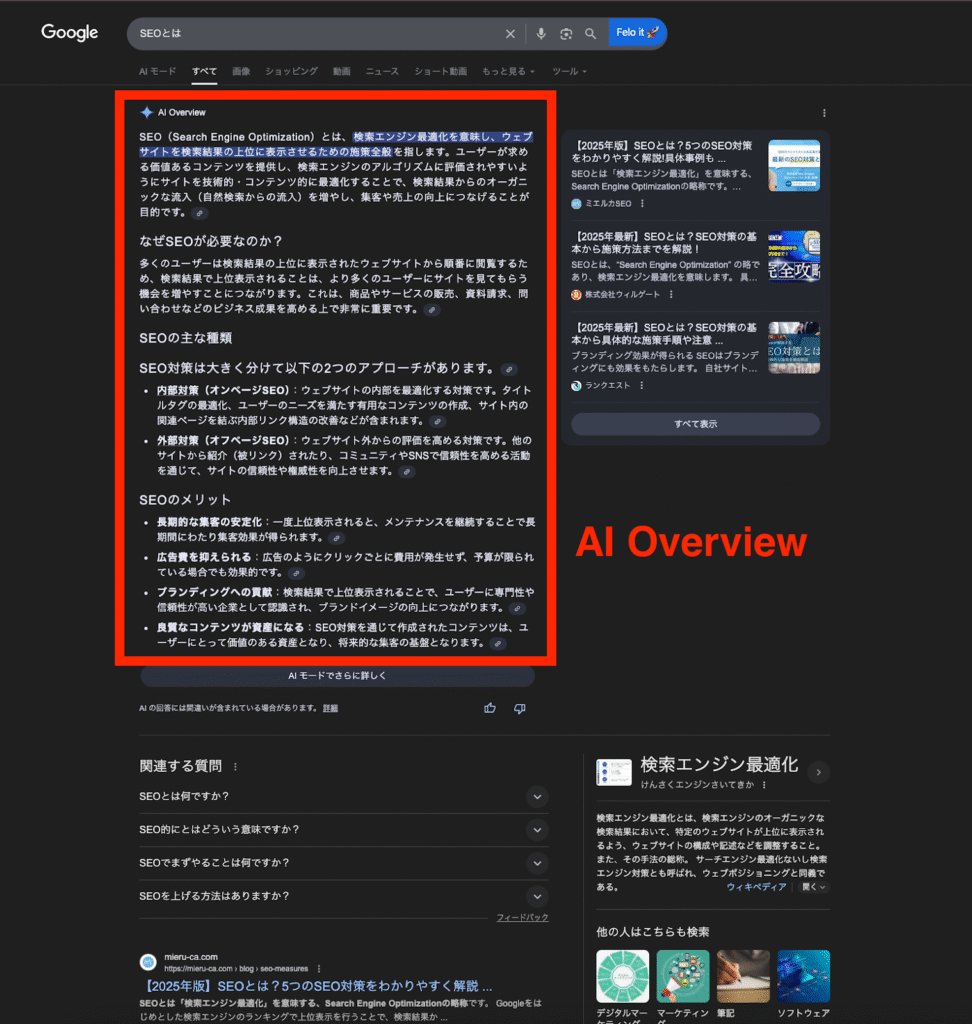

Googleなどが導入している「AI Overview(AI要約/Search Generative Experience 由来)」は、検索結果ページ上部にAIが生成した要約文を表示し、ユーザーがその要約だけで満足してしまうことを狙った機能です。

これが多くの“上位サイト”にとって流入を奪う要因となっています。

実際に、SEO界隈や日本SEOメディアでは「AIモードや AI Overview の導入によってアクセスが減少する傾向が報じられている」という解説記事や統計が複数あり、間接的に「検索によるサイト誘導が弱まる可能性」があります。

AI Overviewは、複数サイトの情報を統合して短くまとめる性質があるため、ユーザーが「要点だけ知りたい」欲求を満たしやすく、わざわざリンク先に飛ぶ必要性を感じさせにくくします。これが、流入を奪う直接的なメカニズムです。

ただし、この影響の大きさや持続性は業界・コンテンツ種類・キーワード次第で異なります。AI Overview に引用される、参照される立場をとれるコンテンツ設計ができれば、流入を完全に失うわけではありません。

生成AI時代はオウンドメディアの”接客設計”が重要になる

AIが「検索行動そのもの」を代替し始めている現代、オウンドメディアの役割は「集客装置」から「体験設計の場」へと変化しています。

AI要約により一次情報を奪われるリスクが高まる中で、ただ検索上位に表示されるだけではCV(コンバージョン)にはつながりません。

むしろ、サイト訪問者が「求めている情報に自然と導かれる」ような“接客設計”を持つサイトこそが成果を生み出せる時代です。

AI時代だからこそ、ページ単体ではなくメディア全体を「店舗のように設計する」視点が必要です。

- 「入口」「出口」だけでなく「間」の設計が成功のカギ

- CVへつながる導線を構築できるページを整える

- 「接客設計」におけるSEO記事設計を作る

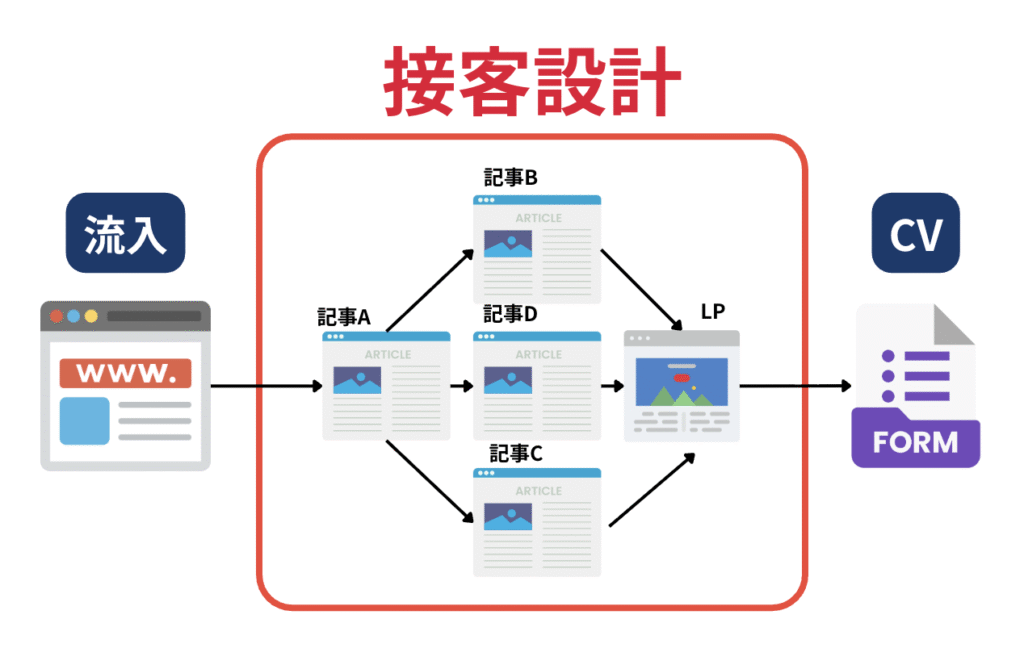

オウンドメディアの”接客設計”とは?

「接客設計」とは、店舗やECサイトでいう“顧客体験の設計”をオウンドメディアにも応用する考え方です。

具体的には、流入後にユーザーが

- 「どの記事を読み」

- 「どの動線をたどり」

- 「どのようにCVに至るのか」

といった一連の体験を、あらかじめ設計しておくことを意味します。

SEOで重要なのは「集客できるページを量産すること」ではなく、「CVへつながる導線を構築できるページを整えること」です。

たとえば、初回訪問者向けの記事には人気記事ランキングや比較表、事例リンクを設置し、回遊性を高めます。一方で、検討フェーズの読者にはFAQや資料請求ページへのナビゲーションを強調することで、自然に次のアクションへと誘導できます。

検索意図ごとに「どのページから入り、どの流れで出口(CV)へ向かうか」を全体でコントロールする、それが“接客設計”の本質です。

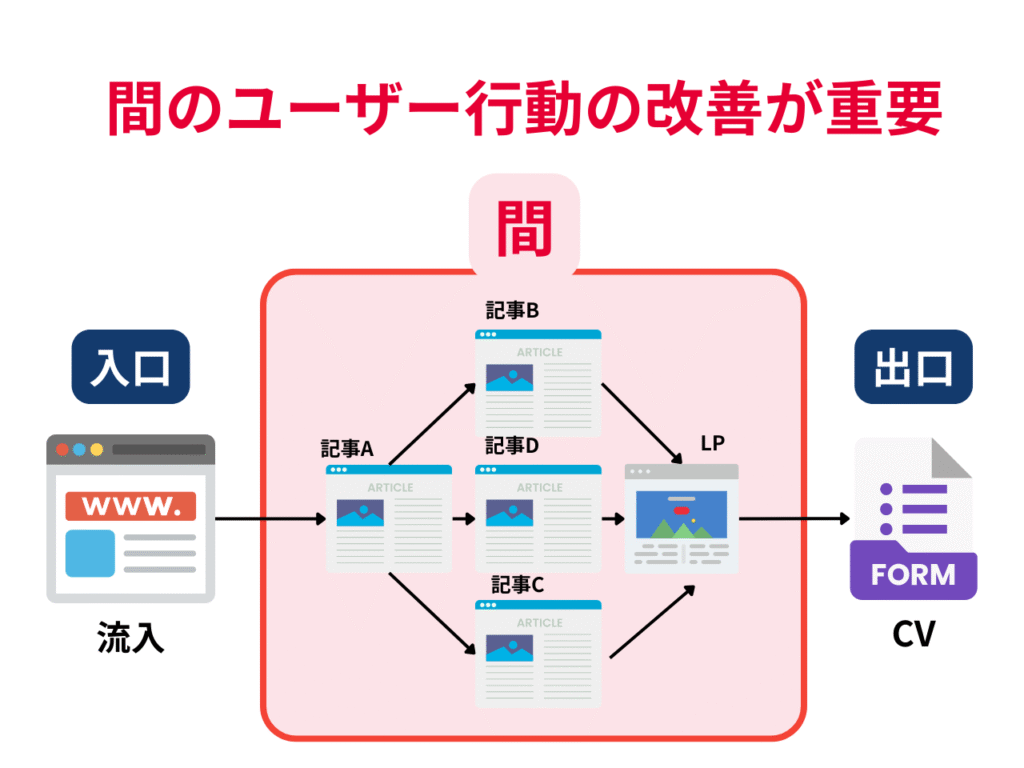

「入口」「出口」だけでなく「間」の設計が成功のカギ

オウンドメディア施策の多くは「入口(集客)と出口(CV)だけを設計する」という構成になりがちですが、本当に重要なのは“間(あいだ)”の設計です。

ユーザーは一発でコンバージョンするわけではありません。「面白い」「役立つ」と感じながら記事を読み進める中で、徐々に信頼が醸成され、次の行動へとつながるのです。

この“間”の時間を丁寧に設計できるメディアこそが成果を上げられます。

たとえば、下記のようにいかにユーザーを「自分ごと化」させながら次の行動に導けるかが鍵になります。

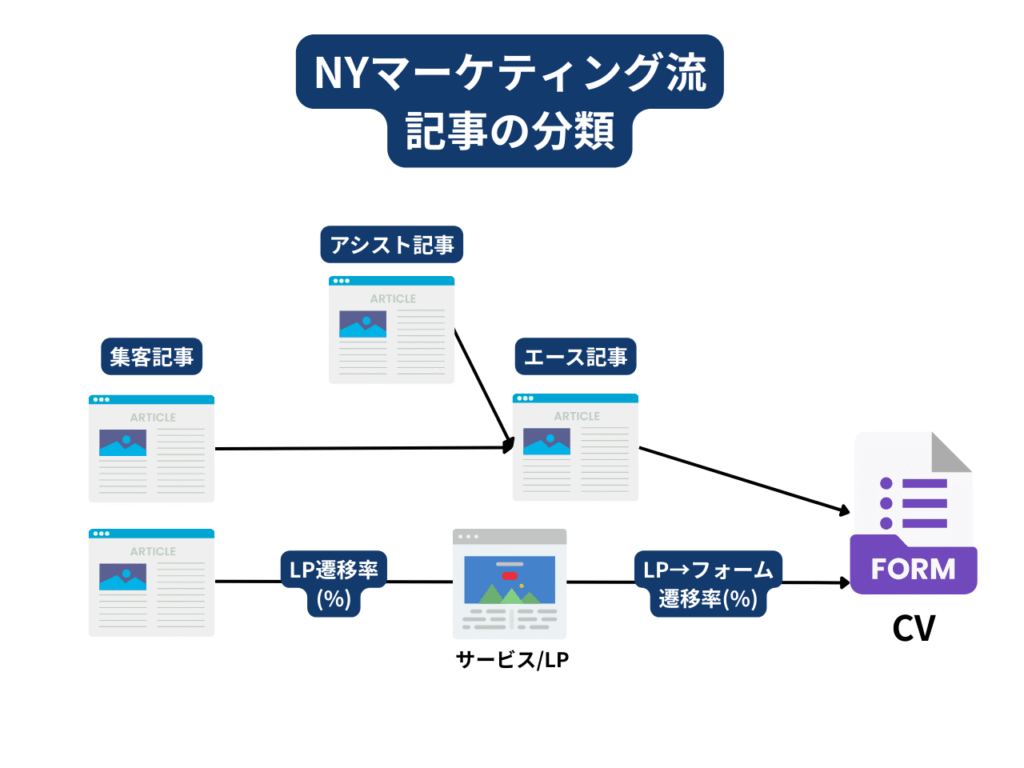

| 集客記事 →アシスト記事 → エース記事 → サービスLP |

AIに答えを奪われる時代だからこそ、ユーザーが“自ら読みたくなる”ようなストーリー性のある導線設計が、成果を左右します。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

オウンドメディアの「接客設計」におけるSEO記事設計

オウンドメディアにおいて成果を出すには、単に「アクセスを集める記事」だけでなく、ユーザーの認知→理解→納得→行動のプロセス全体を設計する必要があります。

これを“接客設計”と呼び、SEO文脈では「記事の役割ごとの設計」が要となります。

ここでは、接客導線を5つの記事タイプに分類し、それぞれが果たすべき役割と設計方針を解説します。

- 1. 集客記事

- 2. アシスト記事

- 3. エース記事

- 4. サービスページ

- 5. エンドページ

1. 集客記事

「検索流入を獲得すること」を主目的にした入り口の記事です。ユーザーの顕在・潜在ニーズをもとにキーワードを設計し、検索意図に的確に応えることが求められます。

集客記事では、ユーザーの興味喚起と問題意識の言語化を通じて“滞在してもらう”ことが重要です。

いきなり商品訴求を行うのではなく、課題の背景を丁寧に掘り下げ、共感と納得を生む構成にします。CTAは目立たせすぎず、記事後半や自然な文脈の中で配置することで、信頼を損なわずに次のアクションへとつなげます。

2. アシスト記事

集客記事からの遷移や、回遊の中継点として設計される「比較」「選び方」「チェックリスト」などの記事です。検討フェーズのユーザーをサービス理解へと導くのが目的です。

アシスト記事は、訪問者の“情報収集”フェーズに寄り添い、判断基準の提示や違いの整理を通して読者のモヤモヤをクリアにします。

FAQやランキング形式、選び方のポイントなどを具体例とともに提示することで、商品理解の精度と信頼感が高まります。

読了後に「資料請求」や「事例記事」など、次の動線を明示しておくことが重要です。

3. エース記事

いわゆる「売れる記事」です。商品やサービスに強く興味を持ったユーザーに対して、導入メリットや導入前後の比較、ストーリー性を持った事例などで“購入・申込み”へ背中を押します。

エース記事では、単なるスペック紹介にとどまらず、導入によって得られる成果や変化を情緒的にも論理的にも訴求します。

ユーザーの“導入を迷う理由”を潰す形で構成し、「こんな自分にも必要だ」と思わせる共感ストーリーと、導入プロセスのハードルの低さを合わせて伝えることがポイントです。CTAボタンは目立つ位置に複数設置し、離脱率を抑えます。

4. サービスページ

商品やサービスの詳細を網羅的に伝える「商品カタログ」のようなページです。

下記のようなあらゆる情報を一箇所で確認できる構造にします。

- 機能

- 特徴

- 価格

- 利用フロー

- FAQ

サービスページは、意思決定直前のユーザーに対し、「このサービスで間違いない」と思わせる情報の網羅性と論理性が求められます。

図解・料金表・利用事例・ユーザーの声など、複数の視点でメリットを伝えることで“買わない理由”を潰します。

また、SEOを意識して商品名・サービス名での指名検索にも対応できるよう、構造化されたマークアップや内部リンクの設計も忘れずに行います。

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

5. エンドページ

下記のような“CV後”の体験を最適化するページです。

- 問い合わせ完了ページ

- サンクスページ

- 購入後の案内ページ

LTV最大化や顧客満足度向上に大きく寄与します。

エンドページでは、次のアクションを明確に提示することが重要です。

また、アンケートや事例提供協力など“二次的CV”を促す仕組みも組み込むと、リピーター化やファン育成に大きく貢献します。接客設計の最終地点としての意味を持つページです。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

オウンドメディアの記事制作にAI活用はありなのか?

コンテンツ制作に生成AIを活用する企業が急増する中、「AIで作った記事は上位表示されるのか?」「品質は大丈夫なのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

結論から言えば、AIは“戦力”にも“リスク”にもなります。

使い方を誤れば、検索順位が落ちるだけでなく、ブランド毀損の危険さえあるからです。

しかし、適切なプロセスを踏めば、AIは高品質な記事制作の効率化に大きく貢献します。ここからは、生成AIを活用するメリットとリスクを踏まえ、プロの現場でどう付き合うべきかを徹底解説します。

- 生成AIの活用は、質の高いコンテンツを効率的に制作する強力な武器

- しかし、生成AIで記事を活用するリスクがある

生成AIの活用は、質の高いコンテンツを効率的に制作する強力な武器になる

AIはアイデア出しや構成案の作成、下書きレベルの原稿生成までを高速でこなせるため、制作スピードが飛躍的に向上します。

特に記事量産が求められるメディアでは、初稿生成の手間が大幅に削減され、校正やリライトに集中できるのが大きな利点です。

さらに、検索意図や読者ニーズを踏まえた構成パターンの最適化にも役立ちます。AIを「作業の外注先」ではなく「編集パートナー」と捉えることで、制作プロセス全体がスリム化し、クリエイターはより本質的な価値提供に集中できるようになります。

生成AIに記事を活用するリスク

AIが便利である一方で、無批判に頼るとコンテンツの品質や信頼性が損なわれるリスクも存在します。

特に「検索上位に載せたい」「権威性を出したい」という目的においては、人間の視点と専門性が不可欠です。

AIが生み出す文章は、あくまで“模倣の産物”であることを忘れてはいけません。ここでは、特に注意すべき2つのリスクを紹介します。

- 1. 価値の低いコンテンツになる(上位サイトの焼き直し)

- 2. 情報の不正確さ(ハルシネーション)

1. 価値の低いコンテンツになる(上位サイトの焼き直し)

生成AIは過去の情報をもとに文章を生成するため、検索上位の内容をなぞるような“二番煎じ”になりがちです。

読者にとって新しい発見がなく、Googleからも「独自性がない」「価値が低いページ」と評価されてしまいます。その結果、インデックスすらされず、検索結果に載らないというケースも少なくありません。

Google公式サイトの「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」では、オリジナルコンテンツの重要性を示唆しています。

同じページには「コンテンツが他の情報源を参照する際、単に再構成・書き換えをするだけでなく、オリジナルな情報や分析を加えるべきだ」と記されており、“ただの焼き直し”は評価されにくいという観点が公式に導かれています。

参考:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | Documentation

そのため、AIが生み出す原稿は、あくまで“素材”であり、そこに一次情報・事例・視点といった「人間にしか書けない価値」を上書きすることが必須です。

2. 情報の不正確さ(ハルシネーション)

生成AIは事実を確認せずに“もっともらしいウソ”を作り出すことがあります。これが「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象です。たとえば、実在しない統計データや、間違った引用元を示すなど、専門分野では致命的な誤情報につながる危険があります。

特に医療・法律・金融などのYMYLジャンルでは、このような誤情報がブランドの信用を損なうだけでなく、法的リスクを引き起こす可能性もあります。

実際、また、Google の検索品質評価ガイドライン(英語版)には、YMYL(Your Money or Your Life)トピックは“人の健康・経済・安全性などに重大な影響を及ぼす可能性がある情報”と定義しており、非常に高度な質(専門性・信頼性・権威性)が求められると明文化されています。

ガイドラインの中で「YMYL 分野のページは、ページ品質評価(Page Quality: PQ)の観点で非常に高い基準を適用される」旨が述べられています。

参考:Search Quality Rater Guidelines: An Overview

AIに記事を書かせたら、必ず人間の手でファクトチェックを行うことが欠かせません。

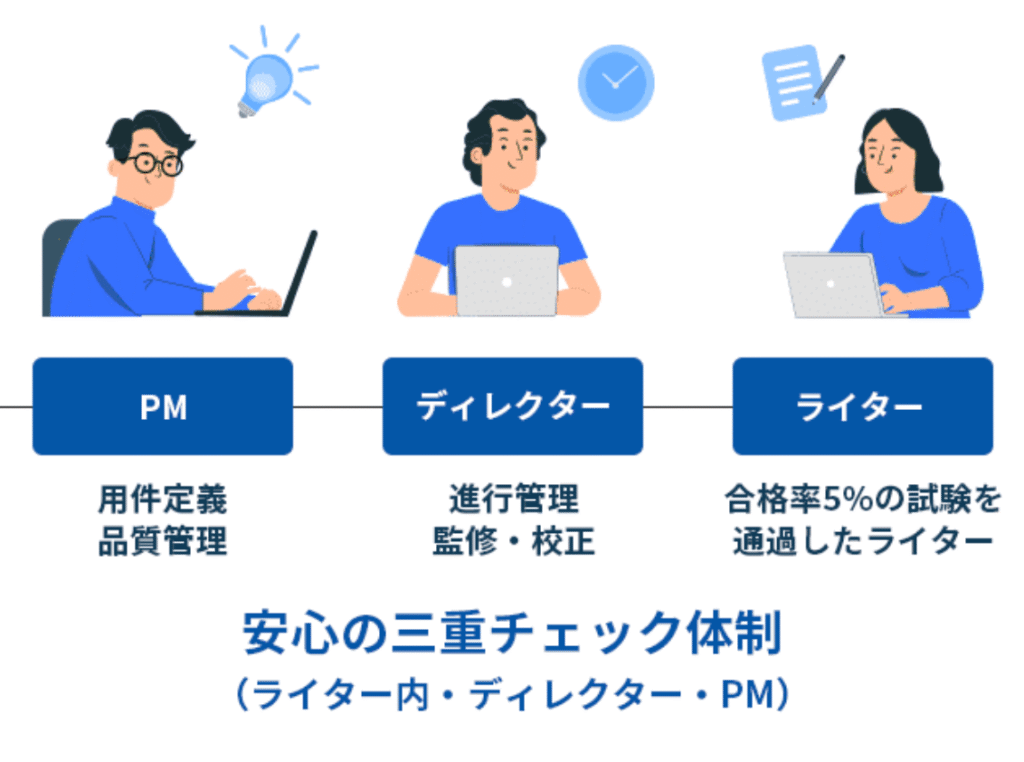

人と生成AIのハイブリッドな制作体制が最も効果的

AIを“全自動の執筆ツール”と捉えるのではなく、人とAIが役割分担し、編集・構成・執筆・リライト・ファクトチェックの各工程で協働することで、最も高品質かつ効率的なコンテンツが実現します。

生成AIには「スピード」と「網羅性」が、人間には「論理」と「解像度」が強みとしてあるため、それぞれの特性を活かした分業体制が成果に直結します。

特にSEO領域では、検索意図の深掘りや構造的ライティングは人間の仕事であり、草稿生成や言い回しの提案はAIの得意分野です。

1. 人がやるべき作業

| 作業領域 | 内容の概要 | 理由(人である必要性) |

|---|---|---|

| 検索意図の深掘り | ユーザーが検索する背景・心理・文脈を読み取り、真のニーズを定義する | AIでは推測の域を出ない。人間は読者心理に共感し、言外の目的を想像できる |

| 構成設計 | H2・H3・H4の階層構造を組み、情報の順序と論理性を整理 | 良質な構成は読了率・回遊率に直結し、SEOにも大きく影響。文脈理解が不可欠 |

| 一次情報の埋め込み | 実体験・自社データ・独自視点・事例など、ネット上にないリアルな情報を追加 | 差別化・独自性の源泉。Google評価の核となる「経験」「信頼性」を示す必要がある |

| コピー・表現 | 感情に刺さる見出し・共感を生む言い回し・信頼を勝ち取るトーンの調整 | AIにはできない“熱量”のある言葉選びと表現力が求められる |

| ファクトチェック | データ・引用・リンク・数値の裏取り、誤情報の修正 | ハルシネーション(虚偽生成)対策。YMYLジャンルでは命取りになる可能性がある |

| 編集・推敲 | 全体の論理展開、文脈の滑らかさ、読みやすさをチェックし調整 | 文意の流れや「読後感」など、読者体験を設計できるのは人間の知覚と判断力のみ |

上記は、読者視点で「本当に知りたいことは何か」「この情報で不安は解消できるか」といった“解像度の高い配慮”が求められます。

たとえばYMYLジャンルでは、データソースの正確性や専門家監修の有無が評価に直結します。

また、検索意図を因数分解し、階層的な見出し構成を設計する工程も、AIではまだ曖昧なアウトラインしか生成できないため、人間による仮説設計が必要です。

文章全体の流れや読後感、論理展開を調整する「編集的な視点」も人間だからこそ持てる価値ある作業です。

▼関連記事

SEOコンテンツにおけるディレクターの必要性と仕事内容を解説

2. 生成AIに任せるべき作業

| 作業領域 | 内容の概要 | 理由(AIが得意な点) |

|---|---|---|

| 初稿のたたき台生成 | 指定された構成やキーワードをもとに、記事の本文(草案)を生成 | 雛形作成が高速で、心理的ハードルを大幅に下げる |

| 定義・要点整理 | 「〜とは?」の説明文、メリット・デメリットなどの列挙 | テンプレ処理・類型化に強く、基礎的な構造を短時間で整理できる |

| タイトル・見出し案生成 | キャッチコピーやH2/H3の候補を複数出力 | 多様な切り口のブレストが高速。人間では時間がかかる「案出し」に最適 |

| 競合調査の下地 | 検索上位記事の見出し構成の抽出、情報傾向の把握 | クローリング結果から論点を俯瞰し、構成差別化の材料を提供できる |

| 記事比較・分類 | 類似記事や競合記事との違いを文体・構成・キーワードレベルで比較分析 | 特徴抽出・ラベル付けに強く、差分分析やカテゴライズ処理が得意 |

| 言い換え提案 | 指定した文のトーン変更(砕けた表現・専門的表現・丁寧語など) | 複数パターンの提示が早く、スタイル調整に有効 |

AIは過去の膨大なテキストパターンから“もっともらしい文章”を短時間で生成できるため、空白の初稿作成にかかる心理的コストと時間を大幅に削減できます。

特に複数記事を同時に制作する場合や、大量の記事構成案を出したい場合、生成AIは非常に効率的です。

また、「〜とは何か」の定義説明や、箇条書きでの要点整理などもテンプレート処理に優れており、人間がやるより遥かに高速です。

ただし、AIのアウトプットはあくまで“素材”であり、最終的な文章としての完成度は人間の目と手で整える必要があります。使いこなせば、生成AIは最強の“編集アシスタント”になります。

▼関連記事

【検証】AIツールでSEOライティングはできる?使用した結果と記事制作の成功事例を紹介

オウンドメディアにLLMO対策は必要なのか?

生成AIが検索結果に直接要約を表示する「AI Overview(旧SGE)」の本格導入により、SEOの常識が大きく揺らいでいます。

こうした変化を受けて注目されているのが「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。

LLMOとは、検索順位対策ではなく“AIに取り上げられるための最適化”です。

ただし、すべてのオウンドメディアが今すぐLLMO対策をすべきかというと、答えはNO。流入源や事業モデルによっては過剰投資になるケースもあります。

ここからは、LLMO施策が「本当に必要かどうか」を見極める基準と、実施すべき状況を具体的に解説します。

- AI Overviewの影響が大きい場合

- AI Overview内にどうしても自社サイトを掲載したい場合

すべてのサイトで必ずしも必要なわけではない

LLMOは“すべてのメディアにとって必須の施策”ではありません。

たとえば、BtoB領域やリード獲得重視型のメディアかつ検索流入以外のチャネル(SNS・広告・紹介・展示会等)からの導線が確立していれば、AI要約による流入減の影響は少ないでしょう。

また、BtoB領域でAI Overviewによる流入減が明確であっても、CVに繋がりづらい「〇〇とは」などのキーワードであれば、CV(売上)への影響は少ないと考えられます。

過度にトレンドに乗ってLLMOに労力を割くよりも、ユーザーにとって本当に価値のある体験を提供する方が、長期的にはサイトの成長につながります。

LLMOの前にSEO対策を抜かりなく実施できているかを優先しましょう。

LLMO施策をするべきケース

一方で、

- 「AI Overviewによる流入減が明確に数字に出ている」

- 「自社の強みがAIに無視されている」

といった場合には、早急な対策が求められます。

とくに、メディア経由でのCVが主軸となっているビジネスモデルでは、AIに取り上げられない=存在しないに等しくなるリスクもあるため、LLMO対策は重要な戦略となります。

以下に、特にLLMOを意識すべき2つのケースを紹介します。

- 1. AI AI Overviewの影響で事業に深刻なダメージが出ている場合

- 2. AI Overview内にどうしても自社サイトを掲載したい場合

1. AI AI Overviewの影響で事業に深刻なダメージが出ている場合

AI Overviewの登場によって「検索順位は変わっていないのに、クリックが激減した」という事例はSEOメディアやSNSで報告されています

CVに直結するキーワードでアクセス減が起きている場合には、LLMOの導入が急務です。

特にアフィリエイト型メディアや、流入から資料請求・購入につなげるCV重視型サイトでは、流入減=売上減となるため、放置すれば事業そのものが危機に陥ります。

こうした場合は、「AIがどう要約するか」を逆算したコンテンツ構造や、信頼される引用元設計、構造化データの整備など、AIに読み取られやすい設計への転換が必要です。

2. AI Overview内にどうしても自社サイトを掲載したい場合

自社がオピニオンリーダーや一次情報の発信源として「AIの回答に引用される立場」を狙っている場合、LLMO対策はむしろ“攻めの施策”になります。

AI Overviewに自社サイトが引用されることで、認知度・権威性・信頼性が飛躍的に向上し、間接的なブランドリフトや指名検索の増加にもつながるからです。

たとえば医療や金融ジャンルにおいて、専門的な記事がAI要約内に引用されれば、「このサイトは信頼できる情報源だ」と無意識に認識されやすくなります。

AI による概要と AI モードのための特別な最適化を行う必要はありませんが、次のようなこれまでの SEO の基本は引き続き重要となります。

Google検索セントラルでは、自社サイトが “引用されやすい” 状態をつくるには、SEO 基盤を強くすることが間接的対策になることを明言しています。

引用:AI 機能とウェブサイト | Google 検索セントラル | Documentation

- コンテンツがウェブサイトの内部リンクから簡単に見つけられるようにします。

- ユーザーにとって優れたページ エクスペリエンスを提供します。

- 重要なコンテンツはテキスト形式で提示します。

- 可能な場合は、高品質の画像と動画でテキストのコンテンツをサポートします。

- 構造化データをページに表示されるテキストと一致させます。

- Merchant Center とビジネス プロフィールの情報が最新のものであることを確認します

そのため、AIに“自社の視点”を学習させるには、専門性の高い独自コンテンツやFAQ、構造化マークアップ、被リンク施策などが鍵となります。

ただ、LLMO対策は従来のSEO対策と大きくは変わらない

前述したように、LLMO(Large Language Model Optimization)という言葉が急速に広まりつつありますが、その実態は従来のSEOの本質と大きくは異なりません。

AI Overviewに引用されるには、まずは3点を確認しましょう。

- 「検索エンジンに評価される構造になっているか」

- 「ユーザーにとって有益で網羅性の高い情報があるか」

- 「専門性や信頼性の裏付けができているか」

これはまさにE-E-A-Tを軸とした現代SEOの王道そのものです。

これまでプロが取り組んできたSEO施策を精緻に深めていくことが、結果的にAIにも“拾われる”土壌となります。

つまり、LLMOは新手法というよりも「SEOの本質を、さらに純度高くやること」に他なりません。

LLMO対策をしない(別の対策を検討する)ケース

すべての事業やメディアにLLMOが必要かというと、必ずしもそうではありません。

たとえば、自社がニッチなBtoB分野であり、流入の多くをセミナーや展示会、営業チャネルから獲得している場合、AI Overviewによる流入減の影響はごく限定的です。

また、リスティング広告・SNS・メールマーケティングなどを主軸にした集客体制が整っているメディアであれば、LLMOに過度なリソースを割くよりも、コンテンツの差別化やLTV向上施策に注力した方が事業インパクトは大きいでしょう。

さらに、AI要約の仕様変更や出現頻度の地域差など、アルゴリズム側の変動も不安定な今、ROIが読みづらい施策に先行投資するよりは、“様子見”戦略をとるのも現実的な判断です。

LLMO対策以前にコンテンツの品質が低いと意味がないので注意

LLMOを意識して構造化やFAQを追加しても、そもそもコンテンツの中身が薄ければ、AIにもユーザーにも相手にされません。Googleが評価するのは、技術的最適化よりもまず「その情報が読者の課題をどれだけ深く解決しているか」です。

AI Overviewもまた、表面的なマークアップより“内容の信頼性と網羅性”をもとに引用先を判断していると考えられます。

たとえば、YMYLジャンルであれば、医師・専門家の監修や公的機関からの引用がなければ、いくら構造化しても選ばれません。

LLMOはあくまで“仕上げ”であり、最初に取り組むべきは「読者ニーズに応える解像度の高い内容」です。基礎が弱ければ、いくらLLMO対策を施しても無駄打ちに終わります。

まとめ

AI Overviewの普及によってSEO流入が減少する中、オウンドメディア運営は「ただ上位表示を目指す」時代から、「読者体験を設計する」本質的な取り組みへと進化しています。

LLMOはあくまで最適化の“仕上げ”であり、まずは質の高い一次情報、構造化された導線、そして読者課題への深い解像度が不可欠です。

SEOと接客設計、AIの強みをハイブリッドに組み合わせた運用こそが、生成AI時代の勝ち筋となります。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<