SEO対策を外注に頼らず、自社で進める「インハウス化(内製化)」は近年多くの企業で注目されています。

社内にナレッジを蓄積できるため、中長期的なコスト削減や柔軟な施策実行につながる一方で、専門的な知識や運用の手間が必要になるのも事実です。そのため、効率的かつ効果的に進めるには、適切なツールの導入が欠かせません。

本記事では、検索順位チェックから競合分析、ユーザー行動解析まで、インハウスSEOに役立つツールを厳選して紹介します。

また、私(中川)が実務の中で感じた「内製化を進める際のリスク」についても別記事で詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

SEO対策をインハウス化する上での壁は認識すること

SEO対策を内製化することは、スピード感やコスト削減、ナレッジ蓄積といった大きなメリットがあります。

しかし、現場で進める際には特有の「壁」が存在し、それを見落とすと成果が停滞するリスクがあります。

特に、社内に閉じた知見の偏りや成功体験による慢心、そして外部の実務経験に比べて数値検証の蓄積が少ない点は注意が必要です。これらを理解した上で、適切な体制と改善サイクルを構築することが不可欠です。

- 壁①|偏った知見が溜まること

- 壁②|一度成功した後の停滞と油断

- 壁③|数値検証による経験値が圧倒的に少ない傾向にある

壁①|偏った知見が溜まること

インハウスSEOの大きな落とし穴のひとつは、社内で得られる知見が偏りやすいことです。自社の領域やプロジェクトに限定された経験だけを積み重ねてしまうと、他業種や外部市場での成功・失敗事例を学ぶ機会が乏しくなります。

その結果、施策の幅が狭まり、競合との差別化が難しくなるリスクがあります。外部の最新情報や業界トレンドに触れ続けることが、SEOの精度を高めるためには不可欠です。

セミナーや外部パートナーとの交流、他社事例の調査などを定期的に行い、知見を広げる仕組みを設けることで、インハウスSEOの「内向きの罠」を回避できます。

壁②|一度成功した後の停滞と油断

SEO対策は、一度成果が出ると「これで十分だ」と考えてしまいがちです。しかし検索アルゴリズムやユーザーニーズは常に変化しており、過去の成功パターンに依存するのは大きなリスクです。

特にインハウスの場合、成果が出た施策に満足して改善の手を止めてしまい、気づかないうちに競合に追い抜かれるケースが少なくありません。

停滞を防ぐには、定期的に検索順位やアクセス動向をモニタリングし、改善仮説を立てて小さく検証を繰り返すことが重要です。「過去の成功を守る」発想から「次の成果をつくる」発想に切り替えることで、SEOの成果を継続的に高めることができます。

壁③|数値検証による経験値が圧倒的に少ない傾向にある

SEOの成果を安定的に出し続けるためには、大量のデータをもとにした仮説検証のサイクルが欠かせません。しかしインハウスSEOの場合、どうしても対象となるのは自社サイトのみであり、数値検証の母数が少なくなります。

そのため、外部のSEO会社や専門家が数百・数千のサイトを扱って得ている知見に比べ、経験値が圧倒的に不足しやすいのです。この弱点を補うためには、社内データを徹底的に分析するだけでなく、公開事例や調査レポートを積極的に活用する姿勢が必要です。

また、必要に応じて一部施策を外部に委託し、そこで得られた学びを社内に取り込む「ハイブリッド型」の体制を構築することで、インハウスSEOの限界を補うことができます。

インハウス(内製)SEOで実施すべき施策

インハウスSEOを成功させるためには、場当たり的な取り組みではなく、数値に基づいた検証と改善を軸にした一貫性のある施策が不可欠です。

数値分析、記事制作・管理、被リンク獲得、内部リンク調整、さらにはCVR改善まで、施策の幅を広く設計し実行することが、成果を安定的に伸ばすための鍵となります。

- 施策①|数値分析

- 施策②|記事制作・管理

- 施策③|被リンク獲得

- 施策④|内部リンク調整

- 施策⑤|CVR改善

施策①|数値分析

SEOにおける意思決定は「勘」ではなく「データ」に基づくべきです。Googleアナリティクスやサーチコンソールを用いれば、流入キーワードやユーザー行動、クリック率(CTR)、離脱率などを数値化して把握できます。

「読まれている記事」と「読まれていない記事」の差が明確になり、改善対象の優先度を決めやすくなります。特に検索クエリ分析は、狙ったキーワードで上位表示できていない原因を探るのに有効です。

また、SEOは短期で答えが出るものではなく、データを蓄積しながら仮説と検証を繰り返すことで初めて成果につながります。つまり「経験値」とは、数値分析をもとにPDCAを何度も回す過程そのものだと言えるでしょう。

施策②|記事制作・管理

SEOの成果を決定づける最大の要因は「記事の質と量」です。ただし、闇雲に記事を増やすだけでは効果は薄く、検索意図を満たすコンテンツ設計が欠かせません。まずはキーワード調査をもとに「ユーザーが本当に知りたいこと」を洗い出し、記事の構成に反映させることが重要です。

公開後は順位や流入を定点観測し、表示回数は多いのにクリックされない記事や、検索順位が低迷している記事を定期的にリライト対象にします。

また、CMSやスプレッドシートを活用して記事の更新履歴や状態(公開・リライト済み・要改善)を管理することもポイントです。

継続的な制作・改善のサイクルを組み込むことで、SEOメディア全体の底上げが実現します。

施策③|被リンク獲得

被リンクはGoogleがサイトを評価する際の主要指標であり、今でもSEO効果は非常に大きいです。ただし現在は「数」より「質」が重視されており、関連性の高い業界メディアや権威性のあるサイトからリンクを獲得することが求められます。

獲得方法としては、自社の強みを活かしたプレスリリース配信、業界ポータルへの寄稿、パートナー企業とのコラボ記事などが挙げられます。

また、「被リンク営業」として直接メールで依頼する際も、単なるお願いではなく「読者にとって価値のある情報だから紹介してほしい」と提案する形が効果的です。

加えて、自然にシェアされやすい調査データ・オリジナルインフォグラフィックを公開することで、長期的にナチュラルリンクを獲得できます。

▼関連記事

被リンク営業の完全ガイド:被リンク獲得戦略と実践方法の具体例

施策④|内部リンク調整

内部リンクは「サイト全体のSEO基盤」を支える要素です。Googleのクローラーは内部リンクをたどってサイトを巡回するため、リンク設計次第で評価の伝達効率が変わります。

具体的には、重要なページへは適切にリンクを集め、逆に不要なページへは内部リンクを抑えることで、評価を集中させることができます。

また、関連記事リンクやパンくずリスト、カテゴリページを整備することで、ユーザーが自然にサイト内を回遊しやすくなり、滞在時間やPV数の向上にもつながります。

内部リンク調整は「SEO効果」と「ユーザー体験」の双方に寄与する施策であり、定期的にリンク構造を可視化・分析する仕組みを取り入れることで、孤立記事やリンクの偏りを防ぐことが可能です。

▼関連記事

Googleのクローラーとは?申請方法やクロール頻度を高める方法を解説!

施策⑤|CVR改善

SEOの最終目的は「検索流入を売上や成果につなげること」です。そのためには、流入数だけでなくコンバージョン率(CVR)の改善が不可欠です。

CVR改善のアプローチには、CTA(ボタンやバナー)の配置・デザインの見直し、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の補強による安心感の提供、事例や口コミの掲載などがあります。

また、ユーザーの検索意図ごとに適切なCTAを設置することも重要です。たとえば「情報収集段階」の記事では無料資料ダウンロードを促し、「購買検討段階」の記事では商品ページへの導線を設けると効果的です。

SEO流入を確実に成果に結びつけるには、記事制作と同じくらいCVR改善の継続が重要となります。

▼関連記事

SEO対策によるオウンドメディア集客を完全解説|勝ち切る方法やかかる費用を解説。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

インハウス(内製)SEOで使用するべきツールの種類

インハウスSEOを成功させるには、外部コンサルタントに頼らずとも自社でPDCAを回せる体制づくりが不可欠です。その中心となるのが「ツール」の活用です。順位計測、競合分析、被リンク調査、サイトのUI/UXの検証まで、一連の業務を支えるツールを揃えておくことで、精度の高い意思決定が可能になります。ここでは特に導入必須の代表的なツールを解説します。

| 種類 | ツール名 | 特徴 | 購入遷移URL |

|---|---|---|---|

| 検索順位チェックツール | GRC | 国内SEOで定番。検索順位を日次で自動チェック可能。低価格帯で導入しやすい。 | 公式サイト |

| 競合分析ツール | Ahrefs(被リンク分析) | 世界的に利用されるSEOツール。被リンク数やリンク元の質を詳細に分析可能。 | 公式サイト |

Ahrefs(獲得キーワード分析) | 競合がどんなキーワードで流入しているかを可視化。新規キーワード発掘に最適。 | 公式サイト | |

Wayback Machine(UI/UX変遷分析) | サイトの過去デザインを閲覧できる。競合サイトのUI/UX改善の歴史を追える。 | 公式サイト | |

| アクセス解析 | Googleサーチコンソール | 自サイトの検索パフォーマンスを可視化。クエリ・表示回数・CTR・順位を確認可能。 | 公式サイト |

Googleアナリティクス | ユーザー行動を可視化できる標準ツール。流入元や滞在時間、コンバージョン測定に必須。 | 公式サイト | |

| ユーザー行動解析ツール | NY SEO | 国内SEO支援企業の提供ツール。ユーザー行動の可視化・解析に特化しています。 | 公式サイト |

| コンバージョン計測 | Googleタグマネージャー | サイトタグを一元管理。GAや広告タグをノーコードで導入可能。 | 公式サイト |

| ヒートマップツール | Microsoft Clarity | 無料で使えるヒートマップ&セッション録画ツール。ユーザー行動を直感的に把握可能。 | 公式サイト |

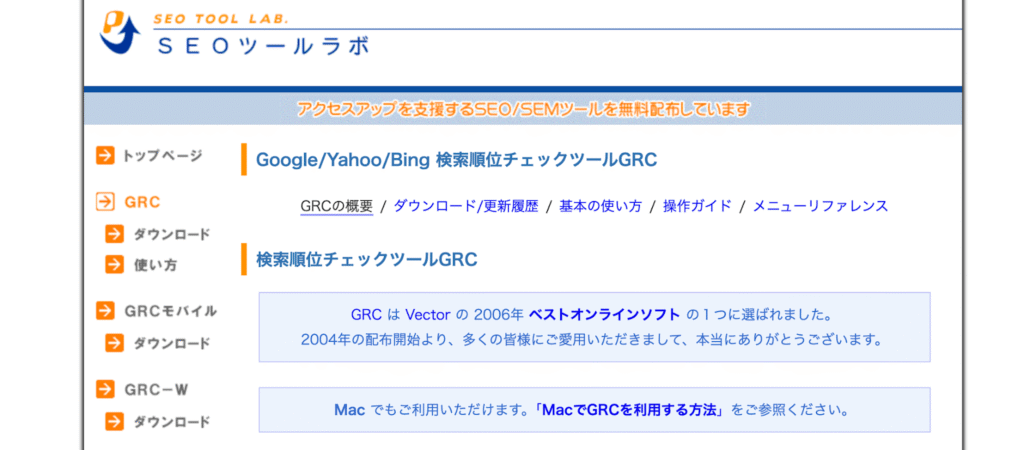

検索順位チェックツール|GRC

SEOの成果を最もわかりやすく示す指標のひとつが「検索順位」です。

GRCは、国内で広く利用されている順位チェックツールで、特定のキーワードを毎日自動で計測し、GoogleやYahoo!での推移を可視化できます。

特にインハウスSEOでは、記事ごとの効果検証やリライトの優先度判断に役立ちます。順位データを蓄積すれば、アルゴリズムアップデートの影響も把握可能です。

また、URL単位での管理ができるため、大規模サイトでも構造的に分析できます。Excel出力によるレポーティング機能も備えており、社内共有の効率化にも寄与するのが大きな強みです。

競合分析ツール

インハウスSEOでは「自社だけの数字」ではなく「競合との差」を把握することが重要です。競合分析ツールを導入することで、検索結果上位にいるライバルの被リンク状況や流入キーワード、コンテンツ傾向を詳細に調べられます。

特にAhrefsのような海外ツールは、網羅性が高く、競合サイトの強みと弱みを数値ベースで確認可能です。

競合の動きを継続的にモニタリングすることで、自社のコンテンツ戦略や新規キーワード開拓の指針が得られます。

- 被リンク分析|Ahrefs

- 獲得キーワード分析|Ahrefs

- UI/UX変遷分析|Wayback Machine

1. 被リンク分析|Ahrefs

Googleは依然として被リンクを重要なランキング要素として扱っています。Ahrefs(エイチレフス)の被リンク分析機能を使えば、自社サイトに向けられた外部リンクの数・質・ドメインパワーを簡単に把握できます。

さらに競合がどのようなサイトからリンクを獲得しているかも確認できるため、自社の被リンク戦略に活かせます。

被リンクの自然増加とスパムリンクの監視を両立できる点は、インハウスSEO担当者にとって欠かせない視点です。

2. 獲得キーワード分析|Ahrefs

Ahrefs(エイチレフス)は、「競合がどのキーワードで流入を得ているか」を具体的に調査できる点でも有効です。

競合のトップページや記事単位で検索流入キーワードを抽出することで、まだ自社が手を付けていない新規キーワードを効率的に見つけられます。特にロングテールキーワードの発見に優れており、コンテンツ戦略の幅を広げる武器となります。

また、キーワードごとの流入トラフィック推定値も確認できるため、優先順位をつけた記事制作やリライト施策に直結します。

内部でリソースを抱えるインハウスSEOだからこそ、確度の高いキーワードを選定して集中投下することが成果に繋がります。

3. UI/UX変遷分析|Wayback Machine

SEOの成果はコンテンツだけでなく、UI/UXの改善とも密接に関係します。Wayback Machineを使えば、自社や競合サイトの過去デザインを確認でき、UIの変遷や改善のヒントを得ることが可能です。

例えば、ある競合サイトがユーザー導線をどのタイミングでシンプル化したか、モバイル対応をどの時期に実施したかなどを追跡できます。

そのため、ユーザー体験とSEO順位の変動を照らし合わせ、自社の改善優先度を決定できるのです。単に過去のデザインを見るだけでなく、SEO上位に返り咲いた理由を検証する参考材料として活用できるため、インハウスでの継続的改善に役立ちます。

アクセス解析(Google系統ツール)

Googleが提供するアクセス解析ツールは、インハウスSEOにおいて「施策の結果を正しく評価する」ための最も重要な存在です。SEOは成果が数週間から数ヶ月単位で現れるため、データを継続的に蓄積・分析できる環境が必要です。

Googleサーチコンソールでは検索クエリやクリック率、表示回数といった「検索エンジン視点」のデータが収集でき、Googleアナリティクスではユーザー行動やコンバージョンといった「サイト利用者視点」の分析が可能です。

両者を組み合わせることで、キーワード選定・リライト戦略・回遊導線の改善など、施策の方向性を具体的に判断できます。

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス

1. Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、自社サイトがGoogle検索でどのように表示され、どのクエリから流入しているのかを把握できる無料ツールです。具体的には「表示回数」「クリック数」「平均掲載順位」といったデータを確認でき、記事ごとのパフォーマンスを比較することで、リライトすべきページや改善の優先度が明確になります。

また、クロールエラーやモバイルユーザビリティの問題も検知できるため、検索エンジンに正しく評価されるための技術的な改善にも直結します。

特にインハウスSEOでは「どの記事を伸ばせば短期間で成果につながるか」を見極める必要があるため、クエリ分析と順位推移の活用が鍵になります。

2. Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、ユーザーがサイトに訪問してからの行動を可視化できる強力なツールです。滞在時間、直帰率、コンバージョン率といったデータから「ユーザーがどこで離脱しているか」「どのコンテンツが収益に直結しているか」を把握できます。

特にGA4では、イベントベースでのデータ収集が可能となり、ユーザー行動をより細かくトラッキングできます。

インハウスSEOでは「アクセスを増やす」だけでなく「成果につなげる」ことが求められるため、アナリティクスによる行動データ分析は不可欠です。

また、サーチコンソールの検索クエリ情報と組み合わせることで「検索意図に応えられているか」「流入後に目的行動につながっているか」を総合的に判断できます。

ユーザー行動解析ツール|NY SEO

NYマーケティングのNY SEO、オウンドメディア運営において重要なKPIを一元管理できる画期的なツールです。

Googleサーチコンソール、Googleアナリティクス、Googleタグマネージャーからデータを自動収集し、流入・回遊・コンバージョンに至るまで「入口から出口まで」のユーザー行動を定量的に可視化します。

特に、オウンドメディア運営者が見落としがちな“間”の行動、つまり訪問者がどの記事からどのページへ遷移し、どこで離脱してコンバージョンにつながるかというプロセスを詳細に追える点で優れています。

さらに、リライトのヒントとなるキーワード候補の自動抽出、カニバリ(重複コンテンツ)対策の可視化、キーワードグループ単位での数値管理、内部リンク構造の把握といった付随機能も充実しています。

単なる数値の追跡に留まらず、改善策の方向性まで導き出せるため、戦略的な施策立案と成果最大化が可能となります。まさに、インハウスSEO担当がPDCAを回し、自律的に成果を伸ばすための強力な武器です。

コンバージョン計測|Googleタグマネージャー

Googleタグマネージャー(GTM)は、サイトのコンバージョン計測を効率化する必須ツールです。

通常、ボタンのクリックやフォーム送信といったイベントを計測するには、サイトのコードを直接編集する必要がありますが、GTMを導入すれば専門知識がなくても管理画面上でタグを設定・変更できます。

例えば、資料請求フォームの送信やECサイトでの購入完了を「コンバージョン」として簡単に設定でき、広告運用やSEO施策の成果を正確に測定可能です。

また、複数の広告媒体(Google広告、Meta広告など)で共通のタグを一元管理できるため、タグの重複や計測漏れといったトラブルも防げます。

さらに、サーチコンソールやアナリティクスと連携させることで「どの流入経路から最も成果が出ているのか」を明確に把握でき、投資対効果を可視化できます。

インハウスSEOにおいては、施策を数値で評価し、経営層や他部署に説明する上でも欠かせない基盤となるツールです。

ヒートマップツール|Microsoft Clarity

Microsoft Clarityは、ユーザーがサイト上でどのように行動しているかを「視覚的に理解できる」ヒートマップ解析ツールです。ページ上のどこがクリックされているか、どこまでスクロールされているかを色分けで表示し、ユーザー行動を直感的に把握できます。

「離脱率が高いページのどこでユーザーがつまずいているのか」「重要なCTAが視認されていないのか」といった課題を明確化できます。

また、Clarityの特徴は無料で高機能を利用できる点にあり、セッションリプレイ機能を使えば実際のユーザー操作を録画のように確認可能です。

そのため、単なる数値分析では見えにくい“ユーザーのつまずき”や“意図しない行動”を具体的に把握できます。SEOの観点では、検索流入後にユーザーがどのような導線をたどるかを把握できるため、コンテンツ改善やUI最適化に直結します。

インハウスSEO担当者にとっては、仮説検証の精度を高め、成果につながる施策を導くための強力なサポートツールといえます。

インハウスSEOにおけるツール導入の際の心得

インハウスSEOを推進する際、効果的に成果を上げるためにはツール選定だけでなく、その「使い方」や「運用の姿勢」にも注意を払う必要があります。

単に便利なツールを導入しただけでは十分ではなく、社内リソースや運用体制に応じた最適な活用が求められます。ここでは、ツール導入時に特に意識すべき4つの心得を解説します。

- 心得①|生成AIを使った記事制作ツールは避ける

- 心得②|流入やCVだけでなく”ユーザー行動”まで含めた「数値分析」をする

- 心得③|成果が出てる時でも社内のSEO情報をアップデートするよう努める

- 心得④|ツールは手段、あくまで改善活動が重要

心得①|生成AIを使った記事制作ツールは避ける

近年は生成AIを活用した記事制作ツールが数多く登場していますが、単に情報を自動的に寄せ集めて切り貼りしただけのコンテンツは、Googleの評価基準を満たさない可能性が高く、検索順位上昇にはつながりません。

特にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視する現在のアルゴリズムでは、オリジナリティや一次情報の有無が評価の鍵になります。AIを全く使ってはいけないわけではなく、リサーチや構成案づくりといった補助的な用途で活用するのは有効です。

しかし、記事制作の主軸をAIに委ねると「価値がない」と判断されるリスクが高く、結果的に売上にも貢献できません。

ツールは効率化のための補助であり、コンテンツの核となるのはあくまで自社の知見や独自性であることを忘れてはいけません。

心得②|流入やCVだけでなく”ユーザー行動”まで含めた「数値分析」をする

SEOの評価を行う際、単純に「流入数が増えた」「コンバージョン(CV)が取れた」という指標だけで満足してしまうのは危険です。

なぜなら、真の改善ポイントは「ユーザーがどこで離脱したか」「どの記事からサービスページへ遷移したか」といった細かな行動データに隠れているからです。

Googleアナリティクスやヒートマップツールを用いれば、スクロール深度やクリック箇所まで把握でき、単なるアクセス数では見えない課題を明確化できます。

例えば、流入は多いが問い合わせにつながらない記事がある場合、導線設計の不備やコンテンツ内容の不一致が原因かもしれません。

SEOの目的は集客ではなく「成果最大化」にあります。流入やCV数だけを追うのではなく、その裏にあるユーザー行動を読み解くことで、施策の精度を飛躍的に高めることが可能です。

心得③|成果が出てる時でも社内のSEO情報をアップデートするよう努める

SEOは一度成果が出たからといって安心できるものではなく、アルゴリズムの変化や競合の動きによって成果が急落するリスクを常に抱えています。特にインハウスSEOの場合、日々の業務に追われていると外部の最新情報に触れる機会が少なくなりがちです。

その結果、古い知識のまま運用を続けてしまい、気づかないうちに競合との差が開いてしまうケースも少なくありません。

このリスクを避けるためには、社内で定期的に勉強会を開いたり、SEO関連のニュースサイトや公式ブログを継続的にチェックすることが重要です。

さらに、必要に応じて外部コンサルタントや専門家の知見を取り入れることで、自社だけでは気づけない改善点や最新の潮流をキャッチアップできます。成果が出ているときこそ、情報アップデートを怠らない姿勢が安定したSEO成果を維持する鍵となります。

心得④|ツールは手段、あくまで改善活動が重要

SEOにおいてツールは非常に便利ですが、導入すること自体が目的化してしまうと本末転倒です。例えば競合分析ツールを使えば、ライバルサイトの流入キーワードや被リンク状況がわかりますが、それを眺めているだけでは成果には結びつきません。

重要なのは、その情報をもとに「自社がどのように差別化できるか」「どのキーワードに集中すべきか」といった改善アクションに落とし込むことです。実務の現場では「ツールを導入しただけでSEOをやっている気になってしまう」という失敗例も多く見られます。

SEOの本質はあくまでユーザーに価値を届けるコンテンツを改善し続けることにあり、ツールはそのための道具にすぎません。導入して満足するのではなく、改善の起点として使いこなす姿勢こそが、インハウスSEO成功の大前提といえるでしょう。

まとめ

インハウスSEOを成功させるには、順位チェックツールや競合分析ツール、アクセス解析、ユーザー行動解析といった基盤ツールの導入が不可欠です。

しかし、導入自体がゴールではなく、それを活用して仮説検証を繰り返し、改善を積み重ねることこそが成果につながります。

また、生成AI頼りの低品質な記事制作や「一度成功した施策に依存する姿勢」は、アルゴリズムの変化や競合の進化によって簡単に崩れ去るリスクがあります。

大切なのは、数値分析を軸にユーザー行動を深く理解し、社内外から最新のSEO情報を常に取り入れる姿勢です。

ツールはあくまで意思決定を支える手段にすぎません。自社の知見や独自性を武器に、改善サイクルを愚直に回し続けることが、インハウスSEOを安定的に成長させる唯一の方法だと言えるでしょう。