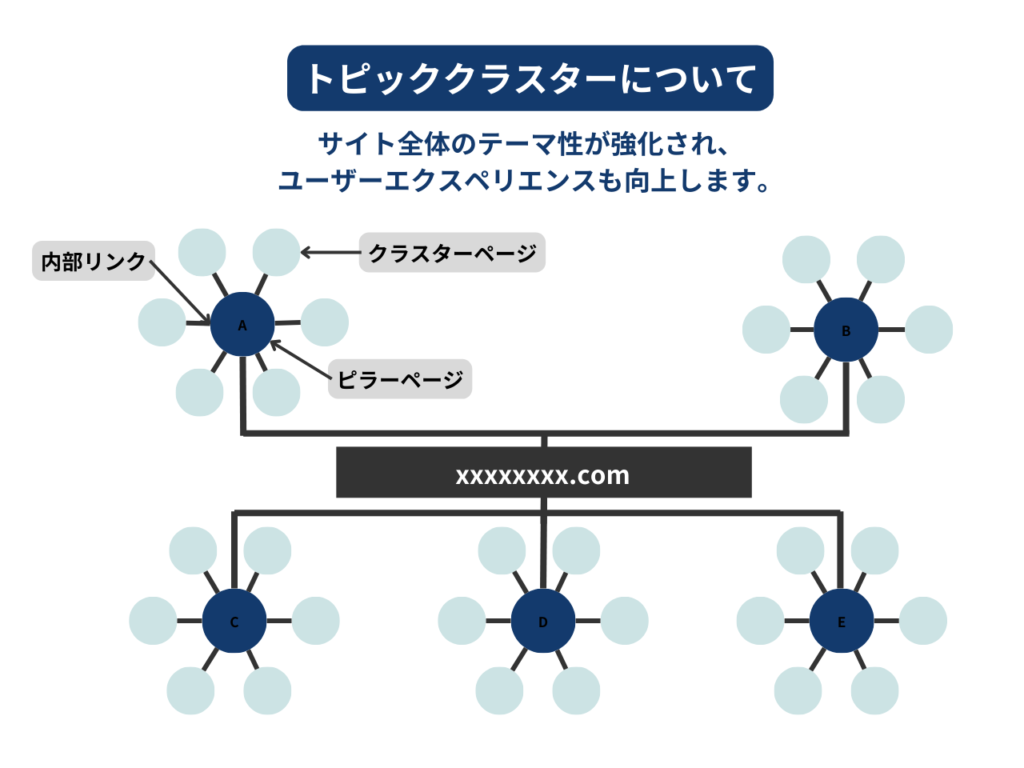

トピッククラスターとは、あるテーマに関連する情報を「ピラーページ」と「クラスターページ」の2種類に分け、それらを内部リンクでつなぐことで、体系的に整理するコンテンツ構造のことです。

ピラーページを中心に関連性のあるクラスターページを内部リンクで有機的に結び、検索エンジンとユーザーの両方にとって理解しやすい構造を実現することで検索エンジンからの評価を効果的に増やすことが可能になります。

本記事では、トピッククラスターの基本概念からSEOへの影響、実務での運用管理方法までを体系的に解説します。

- トピッククラスターの定義と構造

- 従来の単発記事施策との違い

- SEOにおける構造的な評価の重要性

- 実務での設計・管理・改善手法

トピッククラスターとは?

トピッククラスターモデルは、サイトのSEO効果を中長期的に高めるためのSEO戦略の一つです。もともと「HubSpot」が提唱した概念で、現在では多くの企業が採用しています。

トピッククラスターのモデルでは、ニッチなキーワードをめがけてばらばらに制作していたブログ記事をトピックエリアごとに分類し、そのトピックに関する全般的な概要をまとめたウェブページを柱に据え、同じエリアに分類される具体的で掘り下げたブログ記事とをハイパーリンクで連結しました。

引用元:トピッククラスターを活用したブログの最適化|Hubspot

このモデルは、単なる記事の羅列ではなく、コンテンツを体系的に構築・連携させることで、ユーザー体験と検索エンジン評価の双方を最適化します。

概要と定義

トピッククラスターとは、あるテーマに関連する情報を「ピラーページ」と「クラスターページ」の2種類に分け、それらを内部リンクでつなぐことで、体系的に整理するコンテンツ構造のことです。

ピラーページは、そのトピック全体をざっくりカバーする「まとめ記事」のようなものです。基本情報や概要をわかりやすく紹介します。

クラスターページは、ピラーページで触れた内容の中から特定の話題を掘り下げて詳しく解説する記事です。

これらを内部リンクでしっかり結びつけることで、検索エンジンに「このサイトはこのテーマに強い」と伝わりやすくなります。結果として、個々のページだけでなく、記事群全体の評価が高まり、検索順位アップにつながります。

さらに、ユーザーも関連する情報を簡単にたどれるようになるため、サイトの使いやすさが向上し、コンバージョン(資料請求やお問い合わせなど)にも良い影響を与える構造です。

従来の単発記事施策との違い

これまでのSEOでは、1記事につき1キーワードを狙う「単発記事型」の運用が一般的でした。しかしこの方法にはいくつかの課題があります。

- 同じような内容の記事が増えてしまい、キーワード同士が競合(=カニバリゼーション)を起こす

- 記事がバラバラに存在しているため、サイト構造が分かりづらく、検索エンジンの巡回効率が落ちる

- 関連記事とのつながりが弱く、ユーザーの回遊や滞在が促しにくい

こうした課題を解決するのが「トピッククラスター戦略」です。

この戦略では、記事をテーマごとに整理し、ピラーページとクラスターページを内部リンクでしっかり連携させます。

| 項目 | 従来型SEO | トピッククラスター戦略 |

|---|---|---|

| 構造 | 記事がバラバラ | ピラーとクラスターで体系化 |

| キーワード | 重複・カニバリが発生 | 役割分担で競合回避 |

| 内部リンク | 弱く断片的 | 網目状に有機的連携 |

| 評価単位 | ページ単位で評価 | トピック全体で評価 |

トピッククラスターモデルを構成する3つの要素

トピッククラスターモデルは、SEO評価を高めるだけでなく、ユーザーがサイトを迷わず回遊できる構造を作るうえでも有効です。ここでは、構成要素である2つのコンテンツの役割を明確に解説します。

- ピラーページの特徴と役割

- クラスターページの設計意図

1. ピラーページ

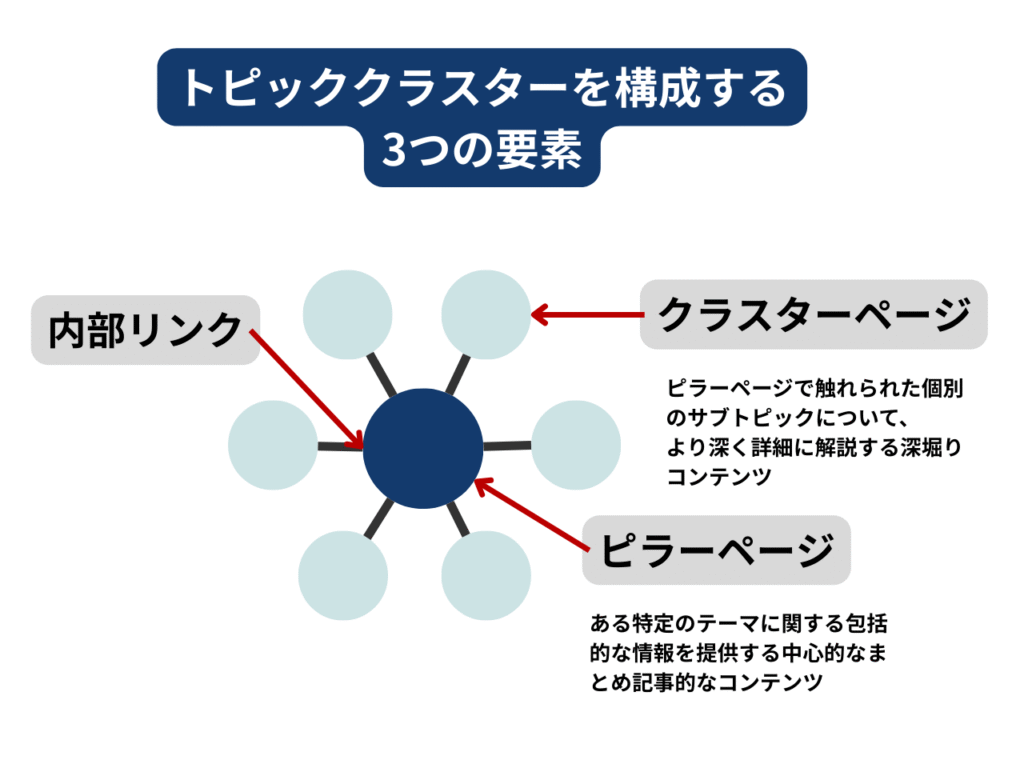

ピラーページは、ある特定のテーマに関する包括的な情報を提供する中心的なまとめ記事のようなコンテンツです。ユーザーが検索で調べる際に最初にたどり着くことが想定されており、トピック全体の導入となる内容をカバーします。

ただし、ピラーページは「広く浅く」が基本です。特定のサブトピックを深掘りしすぎるのではなく、全体像を把握させ、必要に応じてクラスターページへと誘導するナビゲーション的役割を担います。

特徴としては以下のようなものがあります。

- トピックに関する基本情報・全体像を網羅

- サブテーマごとの詳細ページ(クラスターページ)へ内部リンクを設置

- 「検索意図が広め」のクエリに対応

- 外部からの被リンク獲得がしやすく、SEO評価の集約拠点となる

このページに評価が集まることで、内部リンクを通じてクラスターページにもSEO効果が波及しやすくなります。

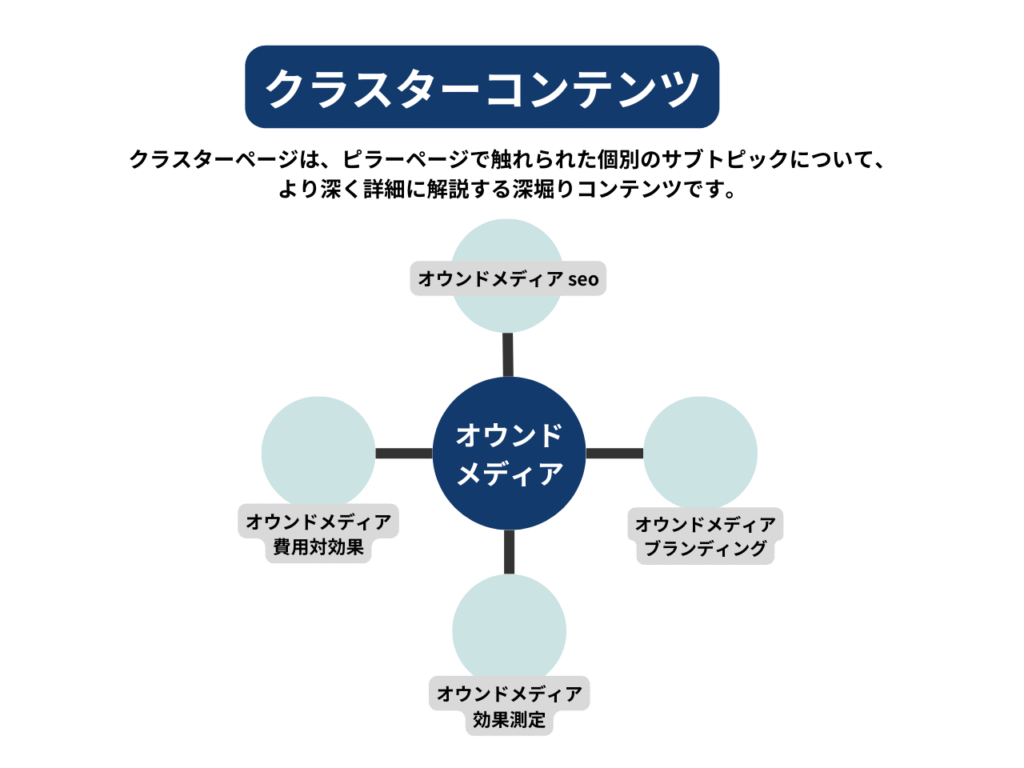

2. クラスターページ

クラスターページは、ピラーページで触れられた個別のサブトピックについて、より深く詳細に解説する深堀りコンテンツです。それぞれのページは独立した記事としても機能し、検索ニーズに対する明確な回答を提供します。

クラスターページが果たす役割としては以下の通りです。

- 特定の課題に対して詳細解説する役割

- ピラーページとの内部リンクにより回遊導線を確保

- 単体でもロングテールキーワードの自然な獲得に貢献

- 複数ページでトピック全体の網羅性を実現

クラスターページを戦略的に配置することで、Googleに対し「このサイトはこのテーマに精通している」と明確にアピールできるため、専門性・信頼性のスコア向上にも繋がります。

トピッククラスター戦略のSEO上での重要性

トピッククラスターモデルは、単なる内部リンク構造の工夫ではなく、検索エンジンの評価ロジックに対応した本質的なSEO戦略です。ここでは、SEOにおける具体的な効果とその理由を解説します。

- わかりやすいサイト構造が実現できる

- 記事群全体で評価を受けやすくなる

- 情報の網羅性を高め、カニバリを防止できる

重要性①|わかりやすいサイト構造を実現できる

Googleは、ページの内容や関連性をリンク構造から判断します。特に、サイト全体の構造が明瞭であることは、クローラーの巡回効率やインデックス登録に大きく影響します。

トピッククラスターを導入することで、各ページが論理的に結ばれ、次のような効果が得られます。

- クローラーが巡回しやすくなる

- 関連性の高いページが整理され、評価されやすくなる

- ユーザーが迷わず情報を見つけやすくなる

ユーザーにとっても、サイト内でのナビゲーションが快適になり、滞在時間や回遊率の向上に繋がります。これらの行動指標はGoogleにとって「ユーザーに有益なサイトである」ことを示すシグナルとなるため、SEOにも好影響を及ぼします。

重要性②|記事群全体で評価されやすくなる

Googleのリンク評価には「リンクジュース」という概念があります。これは、内部リンクを通じてページの評価が他のページへ伝わる仕組みです。

トピッククラスターでは、関連する記事同士を内部リンクで結びつけることでテーマ性を強化できます。その結果、Googleからの評価向上が期待できると考えられています。

トピッククラスターでは、次のようなリンクジュースの循環が生まれます。

- クラスターページが検索で流入し、評価を得る

- 内部リンクを通じてピラーページにも評価が集まる

- ピラーページが評価されることで、クラスターページにも好影響を及ぼす

さらに、Googleの特許「リーズナブルサーファーモデル」では、「ユーザーにクリックされやすいリンクほど、評価が多く分配される」とされています。

トピッククラスターの内部リンクは、文脈に沿って配置されるため、自然にクリックされやすく、この評価モデルと相性が良いのです。

重要性③|情報の網羅性とカニバリの防止

トピッククラスターの導入により、一つのテーマに対して必要な情報を漏れなく整理できるため、ユーザーは1サイト内で完結的に問題解決できます。そのため、サイト内のユーザー行動がよくなる傾向にあります。

また、似たようなテーマの記事がバラバラに存在する状況では、以下のような問題が生じます。

- キーワードが被り、ページ同士が競合する(カニバリゼーション)

- コンテンツが分散し、検索評価が分裂する

- 重複により、検索順位が安定しない

トピッククラスターでは、各ページの役割が明確に定義されるため、キーワードの重複やコンテンツの冗長性が解消されます。結果として、サイト全体の検索評価が安定しやすくなり、上位表示の持続力も強化されます。

トピッククラスターの作り方(3ステップ)

効果的なトピッククラスターを構築するには、戦略的な設計と段階的な実装が欠かせません。やみくもにコンテンツを作っても、構造的なSEO効果は得られません。ここでは、具体的な設計ステップを3段階に分けて紹介します。

- STEP①|ピラーコンテンツの設定

- STEP②|クラスターコンテンツの設計

- STEP③|内部リンク設計

STEP①|ピラーコンテンツの設定

最初に行うべきは、サイト全体の中核を担うピラーコンテンツの選定です。これは、単なる人気キーワードの選定ではなく、次のような視点で決定する必要があります。

- 自社の商材やサービスと関連性があること

- 顧客のニーズや検索意図に応えていること

- ある程度のボリュームがあり、派生テーマが複数作れること

「○○とは?」のような概念系の検索クエリや、「○○戦略」「○○手法」のように包括的なテーマが、ピラーコンテンツの対象として適しています。これにより、クラスターコンテンツとの関連性が明確になり、構造化しやすくなります。

STEP②|クラスターコンテンツの設計

次に、ピラーコンテンツでカバーしきれないサブトピックを洗い出し、クラスターコンテンツを設計します。ここでは、以下のようなアプローチが有効です。

- ピラーページ内で深堀りしにくい具体的な内容を分解

- 検索意図ごとにページを分ける(HOW・WHAT・WHYなど)

- キーワードサジェストや競合サイトから補完的テーマを抽出

この段階では、既存のコンテンツも再評価しましょう。以下のような観点で分類・整理します。

| 評価カテゴリ | 対応方法例 |

|---|---|

| ピラー化できる記事 | 内容を拡張・体系化し、ピラーに昇格 |

| クラスター候補 | リンク設計を見直し、ピラーに接続する |

| 重複している記事 | 内容を統合し、上位記事にリダイレクトする |

| 情報が古い記事 | 更新または非公開にし、質を担保する |

重複コンテンツの整理は特に重要です。評価が分散するのを防ぎ、Googleからの信頼性を維持するためにも、1テーマ1URLの原則を徹底しましょう。

STEP③|内部リンク設計

トピッククラスターの要となるのが、内部リンクの設計です。単にリンクを貼るだけでなく、「意図を持って配置する」ことが求められます。

- クラスターページ → ピラーページへは必ずリンク

- 関連するクラスターページ同士も相互にリンク

- ユーザーが自然に読み進められるように文脈に沿った場所に設置

- アンカーテキストはリンク先の内容を具体的に表現

Googleは、クリックされやすいリンクほど重要だと判断します(リーズナブルサーファーモデル)。そのため、サイドバーやフッターよりも、記事の冒頭や本文中に内部リンクを配置するほうが効果的です。

さらに、アンカーテキストに「こちら」などの曖昧な表現は避け、「SEO戦略の全体像についてはこちら」のように、リンク先の内容を明確に伝える文言を使いましょう。

トピッククラスターが成果を出しやすいケース

トピッククラスターモデルは、すべてのキーワード戦略に万能というわけではありません。しかし、特定のキーワードタイプに対しては特に高い効果を発揮します。

ここでは、ビッグ・ミドル・ロングテールという3つの検索ボリューム別のケースで解説します。

| キーワード種別 | 特徴 | トピッククラスター導入による主な効果 |

|---|---|---|

| ビッグキーワード (検索ボリューム大・競合多) | 単一ページでの上位表示が困難 | ・複数のクラスターページからピラーページに評価を集中 ・サイト全体で「特定トピックに強い」印象を与える ・網羅性+内部リンクで外部リンク獲得率UP ・ピラー評価上昇がサブ記事にも波及 |

| ミドルキーワード (検索ボリューム・競合とも中程度) | 構造的優位性で上位表示を狙いやすい | ・クラスターページ単体でも上位を狙える ・ピラーとの連携で順位補強 ・相互リンクによるクロール効率向上 ・整理された構造で差別化可能 |

| ロングテールキーワード (検索ボリューム小・CV率高) | 検索意図が明確でCV直結しやすい | ・狙ったキーワードで着実に流入獲得 ・内部リンクでトピック全体の安定性向上 ・ページ成長がピラーのSEOスコアを底上げ ・長期的に評価を支える土台となる |

ビッグキーワード|トピック単位での上昇を狙える

ビッグキーワードは検索ボリュームが多く、競合も非常に多い領域です。単一のページだけで上位を狙うのは困難ですが、トピッククラスターを用いれば「トピック単位」での評価を得やすくなります。

具体的には以下のような効果があります。

- 複数のクラスターページからピラーページへ評価が集中

- 全体として「このサイトはこのトピックに強い」という印象をGoogleに与える

- トピック網羅性と内部リンク構造により、外部リンクが集まりやすくなる

ピラーページが高評価を受けると、サブ記事群にも波及的にSEO効果が広がります。トピック全体で上位表示を目指せるのが、ビッグキーワード戦略における最大の利点です。

ミドルキーワード|構造的優位性で上位表示が狙いやすい

ミドルキーワードでは、検索ボリュームも競合性も中程度です。ここでトピッククラスターを導入することで、構造的な優位性を活かして上位表示が実現しやすくなります。

ミドルキーワードにおける特徴は次の通りです。

- クラスターページ単体で上位を目指しつつ、ピラーページとの連携で順位を補強

- トピック内で相互リンクが張られているため、クロール効率が高い

- 類似の単体コンテンツが多い中で、整理された構造により差別化が可能

特に、「○○ 方法」「○○ 比較」などの検討段階で使われるミドルキーワードは、トピック整理と導線設計が評価されやすく、CVにも直結しやすい傾向にあります。

ロングテール|安定化を狙える

ロングテールキーワードは検索ボリュームが小さい代わりに、検索意図が明確でコンバージョン率が高いという特徴があります。ここでもトピッククラスターは力を発揮します。

- クラスターページごとに狙ったロングテールキーワードで着実に流入を獲得

- それぞれがピラーページに内部リンクを送ることで、トピック全体の安定感が増す

- ページごとの成長がピラーコンテンツのSEOスコアを底上げする構造ができる

長期的には、トピッククラスターの「土台を固める」役割を果たすのがこの領域です。ロングテールの積み重ねは、全体の検索評価を支える静かな柱となります。

トピッククラスターの実務での重要ポイント

トピッククラスターモデルは、理論としては理解しやすい一方で、実務に落とし込む際に多くの注意点や工夫が必要です。構築するだけで満足してしまうと、構造だけが整って中身が伴わない状態に陥りかねません。ここでは、実務レベルでの運用ポイントを解説します。

- ポイント①|テーマの選定はターゲットと商材から逆算する

- ポイント②|リンク設計はユーザーの行動導線を意識する

- ポイント③|ポータル型サイトでも応用が可能

- ポイント④|ツールのキーワード出力を盲信しない

ポイント①|ターゲットや商材からテーマを設定

ピラーコンテンツを決める際にやりがちなのが、「キーワードの検索ボリューム」を軸に選定する方法です。しかし、これは短期的なアクセス狙いに偏りやすく、CVには結び付きにくくなります。

実務では、以下の観点でテーマを逆算して設定することが重要です。

- 自社の商材・サービスに密接に関連しているか

- ペルソナの課題や関心に基づいているか

- コンバージョン(CV)に至る検索ジャーニー上にあるか

このように、単なるPV集めではなく「ビジネス成果に直結するテーマ選定」が肝要です。

ポイント②|ユーザー視点での利便性で内部リンク構造を構築する

内部リンク設計は、SEOのためだけではなく、ユーザー体験(UX)の向上を前提に設計する必要があります。Googleも「ユーザーにとって自然なサイト構造」を評価軸のひとつとして明言しています。

- 回遊しやすい導線になっているか

- サブトピックからピラーに戻りやすい構造になっているか

- ページごとに検索意図の階層が明確になっているか

検索流入から次の行動まで、ユーザーが再検索せずに完結できる導線設計が理想です。滞在時間や直帰率といった行動データが改善されれば、検索評価にも好影響を与えます。

実際、Search Console ヘルプで Google のダイヤモンドプロダクトエキスパートである鈴木謙一氏は、やや皮肉を込めて次のように述べています。

メジャー? 初めて聞きました💦

なんにせよ、そんなことを気にしてコンテンツを作成しても、ユーザーも Google も評価はしないでしょうね。

しかし、Google が掲げる「ユーザー第一」の原則に則って設計すれば、トピッククラスターは十分に有効な施策となります。逆に、ハック目的だけで構築するのであれば、ほとんど効果は見込めません。重要なのは、ユーザーが満足するかどうかです。

ポイント③|ポータルサイトにおいても同様

トピッククラスターモデルは、いわゆる「記事型メディア」に限らず、ポータル型サイトやECサイトにも応用可能です。

例えば以下のような構成が考えられます。

| サイト例 | ピラーページ | クラスターページ |

|---|---|---|

| グルメサイト | 「渋谷のイタリアンまとめ」 | 各店舗の詳細ページ |

| 不動産サイト | 「港区の高級賃貸一覧」 | 物件ごとの紹介ページ |

| 転職サイト | 「マーケター職の転職ガイド」 | 各企業の募集要項・面接対策ページなど |

このように、情報を「まとめる→分ける→つなぐ」構造に落とし込める領域であれば、業種を問わずトピッククラスターモデルは活用できます。

ポイント④|ツールから出るキーワードだけを信用しない

キーワード調査ツールは便利ですが、表示されるキーワードは過去の検索データに基づくものです。そのため、「まだニーズが可視化されていないが、実は重要なテーマ」が抜け落ちることがあります。

- 検索ボリュームが少なくても商談につながるテーマ

- 業界特有の課題やニッチなユースケース

- ペルソナの行動背景に基づく検索意図

これらはツールでは見つかりにくいため、営業現場や顧客インタビュー、SNS調査などを通じて発見する視点が不可欠です。機械が出力するデータと、人間の直感・洞察を組み合わせることで、ユーザー起点の戦略が実現できます。

トピッククラスターは作るだけでなく「運用・管理」が重要

トピッククラスター戦略は、構築して終わりではなく、継続的な管理と改善が必須です。特にコンテンツが増え続けるオウンドメディアでは、内部リンクの把握や記事同士の関係性を維持することが成果に直結します。

ここでは、トピッククラスターの管理方法を3つ紹介します。

- 方法①|手動での管理を実施する

- 方法②|スクレイピングとGASで管理する

- 方法③|ツールを導入する

方法①|手動での管理を実施する

サイトの規模が小さいうちは、手動管理でも十分に対応可能です。具体的には、以下のような方法があります。

- スプレッドシートに記事とリンク関係を整理

- ピラーページごとにクラスターページの一覧を記載

- 各記事がどこにリンクしているかをマトリクス形式で管理

ただし、記事数が増えてくるとこの手法には限界があります。リンクの貼り忘れや重複、孤立ページの見逃しが発生しやすくなるため、次のステップへの移行が必要です。

方法②|スクレイピングとGASで管理する

中規模以上のメディアでは、Google Apps Script(GAS)を使った半自動化によるリンク管理が効果的です。

この方法では、以下のような手順で内部リンクの状況を可視化できます。

- GASで各ページのHTMLをスクレイピング

- 記事内の内部リンクを抽出し、スプレッドシートに一覧化

- ピラーページとクラスターページの関係を定期的にチェック

この手法により、人的ミスを防ぎながらリンク状況を自動更新でき、構造の崩れやリンク切れを素早く発見できます。ただし、スクリプトの構築には一定の技術的知識が求められます。

方法③|ツールを導入する

最も効率的かつ実用性が高いのが、内部リンク管理に特化したツールの活用です。特に中長期的なSEO運用を前提とするオウンドメディアでは、可視化と分析機能を備えたツールの導入が欠かせません。

代表的なメリットは以下の通りです。

| 機能項目 | 効果 |

|---|---|

| 内部リンク可視化 | 孤立ページやリンクの偏りを即座に発見可能 |

| 構造マッピング | ピラーとクラスターページの関係性をグラフ化 |

| 誘導効果分析 | クリック数や滞在時間から導線効果を可視化 |

| リンク修正支援 | 貼り忘れや冗長リンクを自動抽出し修正に活用 |

このような管理体制を構築することで、トピッククラスターの構造を「運用しながら最適化する」ことが可能になります。

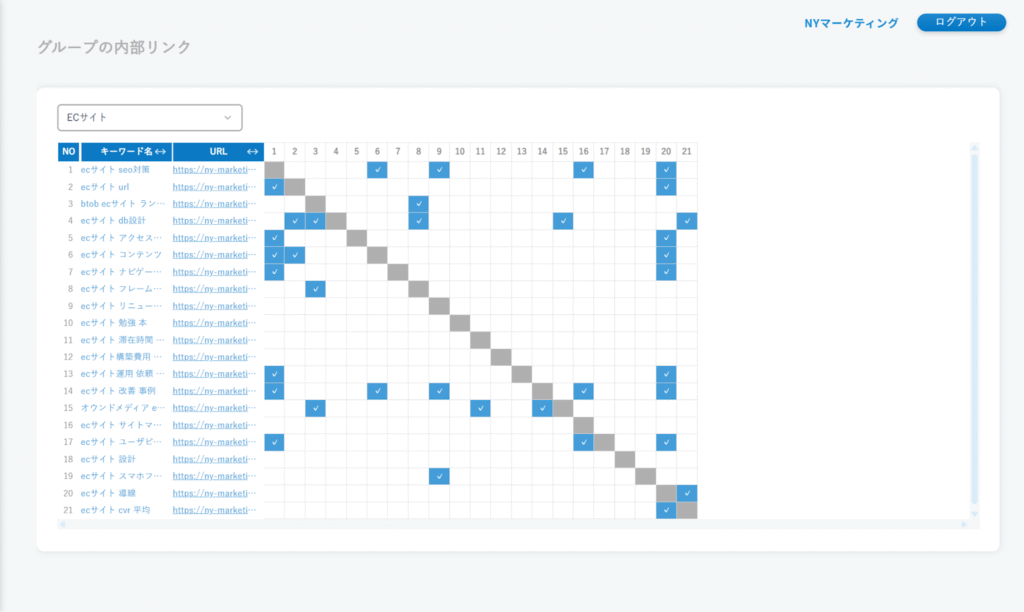

NY SEOで内部リンク構造を中長期的に管理をする

オウンドメディアのトピッククラスター戦略を中長期で成功に導く鍵は、「可視化された内部リンク管理体制」の構築にあります。そこで注目すべきが、NYマーケティング株式会社が提供する『NY SEO』です。

『NY SEO』は、オウンドメディアの成果最大化に特化した業界初のSEO運用支援ツールであり、以下のような課題を抱えるメディア担当者に最適です。

- どのページがCVに貢献しているか分からない

- 内部リンクや導線設計のボトルネックを見つけられない

- サイトが拡張するほど構造管理が煩雑になってきた

このツールには、トピッククラスターの運用・改善サイクルを効率化する機能が多数備わっています。

| 主な機能 | 特徴・活用イメージ |

|---|---|

| KPI設計・モニタリング | 5〜6のKPIを定量的に可視化。どこでCVが失速しているか特定可能 |

| サーチコンソール連携 | Googleデータを自動で取得し、URL単位で構造改善の示唆を出力 |

| 内部リンク可視化 | 各キーワードグループと対応URLのリンク関係を表で整理可能 |

| カニバリ監視 | 同一KWで競合しているURLを自動で抽出し、リライト対象を明確化 |

| グループKWD管理 | 通常は困難なキーワードの塊(テーマ)単位での成果モニタリングが可能 |

とくに、内部リンク管理機能では「設定したKWグループに対応する記事群」を自動抽出し、どの記事にリンクが貼られているか、貼られていないかを表形式で即時に確認可能です。これにより、リンクの貼り忘れや過剰集中といった構造上の課題を短時間で発見し、SEO改善のPDCAを圧倒的に加速できます。

また、ツール設計にはSEO歴15年の実務ノウハウが活かされており、単なる分析で終わらず、実行フェーズへの落とし込みまでをサポートしてくれます。

詳細はこちらからご確認いただけます