「UI/UX改善ってSEOに関係あるの?」

結論から言うと、めちゃくちゃあります。

Googleは「ユーザーの利便性」を最重要視しており、UI(見た目・操作性)やUX(体験の快適さ)を高めることは、検索順位に間接的な好影響をもたらします。

特に、CVR(コンバージョン率)向上や直帰率の改善は、ユーザー評価の高いサイトの証。Googleは明言していないものの、ユーザー行動データをランキングに反映している以上、UI/UXはSEOにおいて「見えない検索評価指標」とも言えるのです。

本記事では、UI/UXの定義からSEO効果の仕組み、改善の手順、追うべきKPI、成果に直結する実践ポイントまで、データドリブンで詳しく解説します。

- Googleはユーザー体験を検索評価に組み込んでおり、UI/UX改善はSEOに間接的な効果を持つ。

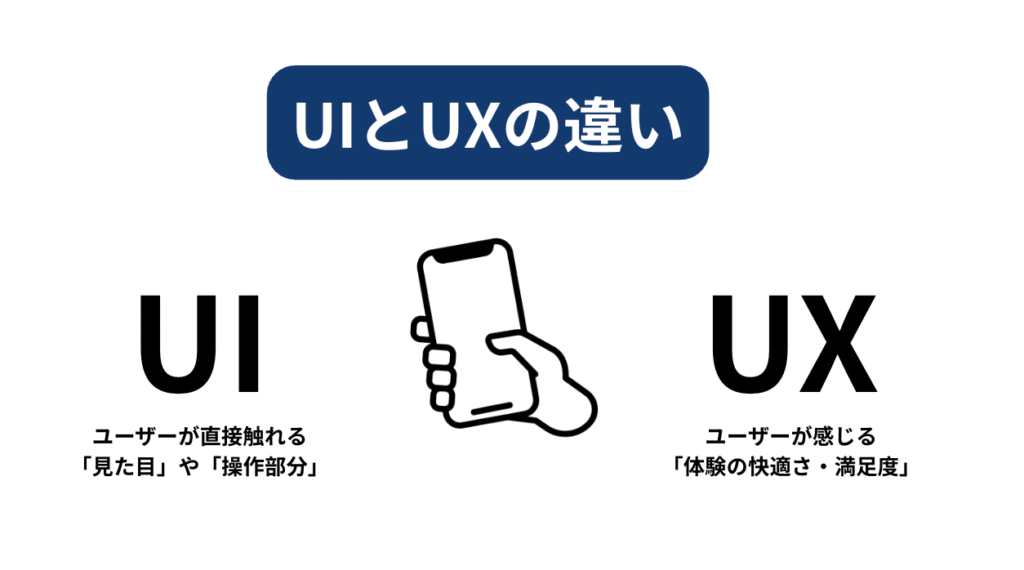

- UIとは「見た目・操作性」、UXとは「体験の快適さ・満足度」であり、それぞれ改善すべき観点が異なる。

- 重要なKPIは「UU数」「記事→LP遷移率」「CVR」「滞在時間」「直帰率」「表示速度」など。

- SEOに強いUI/UX改善には、KPI設計・計測環境整備・ユーザー行動分析・導線最適化が不可欠。

- Core Web Vitals(LCP・FID・CLS)を意識した技術改善は、SEOとUXの両方に好影響をもたらす。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

まずはSEO対策における”UI/UX”の意味を理解する

SEOで成果を出すためには、キーワードや被リンクだけでは不十分です。現代のSEOは「ユーザーにとって使いやすく、快適なサイト設計=UI/UX」が評価軸として重要視される時代へと変化しています。

Googleは公式にUI/UXをランキング要因とは明言していませんが、ユーザーの行動(離脱率や滞在時間、CVRなど)を通じて、間接的に検索順位へ大きな影響を及ぼしています。

| 項目 | 説明(UI) | 説明(UX) |

|---|---|---|

| 定義 | ユーザーが直接触れる「見た目」や「操作部分」 | ユーザーが感じる「体験の快適さ・満足度」 |

| 改善の目的 | 情報の視認性・操作性を高めて離脱を防ぐ | 行動のしやすさと満足感を高めてCVに導く |

| SEOへの影響 | 直帰率・回遊率・滞在時間に間接的に影響 | 滞在時間・CVR・再訪率などを通じて評価に反映される |

| 主な改善ポイント | フォント・配色・ボタン配置・ナビゲーションの設計 | 導線の明確さ・行動のしやすさ・ユーザー心理への配慮 |

| 関係する指標例 | CTR、直帰率、スクロール率 | 滞在時間、CVR、フォーム完了率 |

まずは、UIとUXの意味と違いを正しく理解することが、CVR改善やSEO成果最大化の第一歩となります。

UI|User Interface)

UIとは「ユーザーインターフェース」の略で、ユーザーがWebサイトを操作する際に目にする“見た目”や“操作性”そのものを指します。

UIが優れていると、ユーザーは直感的に情報を探しやすく、ページ内をスムーズに回遊できます。逆に、UIが複雑だったり、読みづらいデザインだと、いくら内容が良くてもユーザーは早期離脱してしまいます。

SEO文脈では、UIの最適化は直帰率の改善や回遊率の向上に直結し、結果的に検索順位にも良い影響を与える間接的な施策と位置づけられます。

以下に、UIの代表的な要素を用途別に厳選して表にまとめました。SEO・CVR改善に直結しやすいものを優先的に掲載しています。

| UIの要素 | 目的・効果 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| ボタンの配置 | CTAの見つけやすさ、クリック率の向上 | ユーザーの視線導線に沿って目立つ位置に設置 |

| フォントの大きさ | 読みやすさの確保、離脱率の抑制 | モバイル・PCそれぞれで最適なサイズを設定 |

| 配色 | 情報の視認性、ブランドイメージ、感情の誘導 | コントラスト・トーンを意識した設計 |

| スクロール動作 | 情報の探索性、ページの直感的操作性 | スムーズスクロール、無限スクロールの最適化 |

| メニュー構造 | 回遊性向上、目的ページへのアクセスのしやすさ | 階層を浅く、見たい情報へすぐたどり着ける設計 |

UX|User Experience)

UXとは「ユーザーエクスペリエンス」の略で、ユーザーがWebサイトを訪れてから離脱するまでに感じる総合的な体験を意味します。

単なる「使いやすさ」ではなく

- 「快適だったか」

- 「ストレスなく情報が得られたか」

- 「もう一度来たいと感じたか」

といった感情レベルまで含めた概念です。

UXが悪いと、途中でページを閉じられたり、問い合わせや購入といったCVに至らないまま離脱されてしまいます。

SEOにおいては、UXが良いサイトは滞在時間が長く、回遊率も高いため、Googleから“ユーザーにとって有益なサイト”と認識されやすくなります。

UXを設計する際は、「誰に」「どんな状況で」「何をしてもらいたいのか」という視点でユーザーフローを構築することがポイントです。

UI/UX改善が与えるSEO効果

SEOといえばキーワードや被リンクが注目されがちですが、実はUI/UX(ユーザーインターフェース・ユーザー体験)の改善も、検索順位に大きな影響を及ぼす重要な要素です。

Googleは「ユーザーの利便性」を評価基準の中心に据えており、ページの見やすさ・使いやすさ・快適さは、ユーザー行動データを通じて間接的に検索評価へと反映されます。ここでは、UI/UXがSEOに与える具体的な影響とその根拠について解説します。

前提|Googleはユーザーの利便性を最重要視している

Googleは検索アルゴリズムの根幹に「ユーザーの利便性」という思想を据えています。

特に「Page Experience Update」に代表される近年のアップデートでは、単に情報があるだけでは不十分で、「その情報がいかに快適に、無駄なく得られるか」が重要視されるようになりました。

Google検索セントラルによると、モバイル対応、HTTPS、表示速度、使いやすさといった「ページ体験」の構成要素とされ、検索結果で良い体験を提供するサイトが報われる可能性があると記述されています。

Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。

引用:ページ エクスペリエンスと Google 検索結果への影響 | Google 検索セントラル | Documentation | Google for Developers

たとえば、

- ページの表示速度が遅い

- スマホでの操作がしにくい

- 情報がどこにあるのかわかりにくい

このようなUI/UXの欠陥は、ユーザー体験を損ない、直帰率や滞在時間といった行動指標を悪化させます。

これらの行動指標はGoogleの評価にも影響を与えるため、UI/UXの最適化はSEO対策として必須になりつつあります。

結論|Googleは明言していないが間接的にSEO効果が見込める

GoogleはUI/UXを直接的なランキング要因としては明言していませんが、実際にはUI/UXの優劣が検索順位に間接的な影響を及ぼすことは明らかです。

なぜなら、Googleはユーザー行動のデータである、下記の指標をもとにコンテンツの有益性を測ろうとしている可能性があるからです。

- 滞在時

- 直帰率

- 回遊率

- コンバージョン率

上記は確定したソースはありません。

しかし、以下のように「定量的な指標」と「ユーザー体験」が検索順位と関連があることを示唆する内容があります。

ページ エクスペリエンス シグナルは、ユーザーがウェブページの操作性をどのように感じるかを表します。

引用:より快適なウェブの実現に向けたページ エクスペリエンスの評価 | Google Search Central Blog

〜略〜

ウェブに関する主な指標は、ユーザー エクスペリエンスの主要な側面を定量化した、ユーザー重視の現実的な指標のセットです。具体的には、読み込み時間、インタラクティブ性、読み込み時のコンテンツの安定性など、ウェブのユーザビリティの側面を測定します

仮にUIがわかりづらかったり、UXが煩雑だったりすれば、ユーザーはすぐに離脱し、検索結果に戻ってしまいます。

この行動が「満足できなかったサイト」として評価を下げる材料になるのです。

逆に、快適で直感的な操作ができるサイトは、検索エンジンからも“価値のある体験を提供している”と見なされ、評価が安定しやすくなります。

SEOに取り組むなら、UI/UXは“順位を支える土台”と捉えるべきです。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

UI/UX改善で追うべき指標はCVから逆算して追うべき

UI/UXの改善では、「見やすさ」や「使いやすさ」だけにとらわれず、最終的な目的であるCV(コンバージョン)から逆算して設計・評価すべきです。

表面的な指標ではなく、ユーザー行動の因果関係に基づいたKPIを設定することで、本質的な改善につながります。

ここでは、UI/UX改善における「成果に直結するメイン指標」と「体験全体の質を測るサブ指標」に分けて解説します。

- メインで追うべき指標は3つある(ユニークユーザー、クリック率、CVR)

- サブで追うべき指標は3つある(滞在時間、直帰率、表示速度)

①メインで追うべき指標

UI/UX改善において最も重要なのは、CVに直結するユーザー行動データです。

どの記事から何人が来て、どれだけLPへ遷移し、最終的にフォームを送信したかを分解・数値化することで、改善すべき箇所が明確になります。

以下は、必ずモニタリングすべき主要指標です。

- 1. 記事ごとのUU(ユニークユーザー)

- 2. 記事→LP遷移率(クリック率)

- 3. LP→フォーム送信率(CVR)

1. 記事ごとのUU(ユニークユーザー)

各記事にどれだけの新規ユーザーが訪問しているかを測る「UU(ユニークユーザー)」は、UI/UX改善の出発点です。

記事単位で流入を可視化することで、「どの情報設計がユーザーの興味を引いているのか」が明らかになります。

特に、UUの多い記事がCVに繋がっていない場合は、導線や訴求が弱い可能性が高く、改善の余地があります。

流入元(検索/SNS/広告)ごとにセグメントして分析すると、さらに有効な改善案が見えてきます。

2. 記事→LP遷移率(クリック率)

集客記事からサービスLPへの遷移率は、コンテンツの「訴求力」と「導線設計」の両方を測る重要な指標です。

UIとしてのボタン配置やデザイン、UXとしての読後の期待値設計など、どの要素が「次に進む動機」を作れているかが問われます。

クリック率が低い場合は、CTAが視認性に欠けている、テキストだけで導線が不明瞭、もしくは読了後に離脱を誘発する要素(無関係な関連記事など)が存在している可能性があります。

3. LP→フォーム送信率(CVR)

LPからのフォーム送信率(CVR)は、最終的な成果地点におけるUI/UXの完成度を測る最重要指標です。

下記のような微細なUI要素がCVを大きく左右します。

- フォームの長さ

- 入力項目数

- 送信ボタンのデザイン

- 入力補助の有無

- 読み込み速度

さらに、UX視点で見れば「読み進めたくなる構成」や「不安を払拭するFAQの配置」なども重要です。CVRが低い場合、まずEFO(エントリーフォーム最適化)を優先的に改善すべきです。

▼関連記事

オウンドメディアの平均CVRは?業界別の目安と改善施策を徹底解説

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

②サブで追うべき指標

メイン指標が「数字としての成果」に直結する一方で、サブ指標はユーザーがどのような体験をしたかを評価するために不可欠です。

これらの数値は直接的にCVに結びつかないものの、UI/UXの改善点を具体的に発見するための“兆候”を教えてくれます。

- 1. ページ滞在時間

- 2. 直帰率

- 3. ページの表示速度

1. ページ滞在時間

ページ滞在時間は、ユーザーがそのコンテンツにどれだけ興味を持って読み進めたかの指標になります。UIの視認性やUXのストーリーテリングが良好であれば、滞在時間は自然と長くなります。

逆に、数秒で離脱されている場合は以下のような改善点が考えられます。

- 「内容が期待と違った」

- 「導入文が弱い」

- 「レイアウトが読みにくい」

コンテンツの構成や視認性(改行・見出し・画像の使い方など)も併せて見直しましょう。

2. 直帰率

直帰率は、そのページを見ただけで他のページに遷移せずに離脱した割合を示します。

UX設計上の最大のボトルネックはこの直帰率に現れやすく、特に「最初の5秒」の印象が重要です。

UIとして、ページ表示の速さ、読み込み中のスムーズさ、第一ビューでの期待値訴求などが弱いと、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。

直帰率が高いページは「接客設計」の観点からも優先的に見直すべき対象です。

3. ページの表示速度

表示速度は、SEOにもCVRにも影響する極めて重要な指標です。モバイルファーストの現在、3秒以上の読み込みで約50%以上のユーザーが離脱すると言われており、UI/UX改善以前の前提条件とも言えます。

Google の調査では、モバイルページの読み込み速度が 3 秒以上かかると 53% の訪問者がそのサイトを離脱するということがわかっており、潜在顧客を逃さないために、モバイルサイトの読み込み速度は非常に重要な要素と言えます。

引用:モバイル サイトを改善したことでビジネス上の効果を実現:アドバンスクリエイトの事例 – Think with Google

そのため、下記のような技術的なチューニングが求められます。

- 画像の最適化

- スクリプトの軽量化

- サーバー環境の見直し

PageSpeed Insightsなどのツールで数値を定量的に把握しながら、継続的に改善を図りましょう。

SEOに効果的なUI/UX改善を進めるための手順

SEOにおけるUI/UX改善は、闇雲に見た目を整えるのではなく、「ユーザー行動」から逆算した設計と改善が求められます。

重要なのは、最終成果(CV)を軸にしたKPI設定と、定量的な行動データに基づく改善のPDCAです。

ここからは、SEO成果に直結するUI/UX改善の進め方を、5つのステップに分けて具体的に解説します。

- STEP①|KPI(重要業績評価指標)の設定

- STEP②|計測環境の整備

- STEP③|ユーザー行動の可視化と分析

- STEP④|ボトルネックの特定

- STEP⑤|導線設計・UI/UXの改善

STEP①|KPI(重要業績評価指標)の設定

まず最初に行うべきは、改善の目的と効果を数値で評価できるようにするKPI(Key Performance Indicator)の設定です。

SEO文脈におけるUI/UX改善のKPIは下記が代表的です。

| KPI指標 | 目的(測定する理由) | UI/UX改善のヒント |

|---|---|---|

| 記事→LP遷移率 | 記事がどれだけCV導線に貢献しているかを見る | CTAの配置・文言・視認性を見直す |

| フォーム送信率(CVR) | LPの完成度とCV直結部分の強さを測る | EFO(フォーム最適化)、安心感の訴求 |

| 滞在時間 | コンテンツがユーザーの関心を引けているか測る | 読みやすい構成、UXライティングを導入 |

| 直帰率 | 第一印象と導線設計が適切かを判断する | ファーストビュー、回遊性の強化が鍵 |

KPIは“追う数字”というより“改善するための指標”であり、施策の打ち手を具体化するための軸になります。

ページごと、記事タイプごと(集客・アシスト・CVなど)にKPIを切り分けて設計することで、UI/UX改善の効果検証が可能になり、PDCAの精度が高まります。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

STEP②|計測環境の整備

KPIを設定したら、次はそれを正しく取得・分析できる「計測環境」の整備が必要です。

おすすめは、下記4つのツールです。ユーザーの行動を定量的に可視化できる状態をつくりましょう。

- Google Analytics(GA4)

- Search Console

- Microsoft Clarity

- Google Tag Manager

特にGA4では、ページビューだけでなく、スクロール率やクリックイベント、エンゲージメント率などのUI/UXに関わるシグナルも取得可能です。

どの指標がどのツールで計測されているかを整理した「計測設計シート」を用意しておくと、チームで改善を進める際の精度とスピードが向上します。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

計測ツール関連でお困りの方は、以下の記事を参照して下さい。

STEP③|ユーザー行動の可視化と分析

計測環境を整えたら、次はユーザーの行動データを読み解くフェーズです。

下記のような仮説を立てて、ページごとのユーザー体験を可視化します。

- どのページで離脱しているのか?

- CTAは視認されているのか?

- 回遊の起点となるページはどこか?

ここでは、定量データだけでなく、ヒートマップ・スクロールマップ・クリックマップなどの“定性データ”も活用するのが効果的です。

たとえば、CTAの直前でスクロールが止まっている場合、「配置位置」や「ボタン文言」に問題がある可能性があります。データを「数値」ではなく「行動の兆候」として読むことが、UI/UX改善の第一歩です。

▼関連記事

【宣戦布告】オウンドメディアで「ユーザー行動」を見ずに”成果”と言う人、全員出てこい

STEP④|ボトルネックの特定

分析結果をもとに、CVや回遊を阻害している「ボトルネック」を特定します。CVが低いのはフォームが原因なのか、記事の導線設計なのか、そもそも流入キーワードがミスマッチなのか─原因の切り分けが極めて重要です。

ここでは「入口」「間」「出口」の3フェーズ(流入 → 行動 → CV)でユーザー行動を分類し、それぞれの段階で何が足りていないのかを精査します。

ボトルネックは多くの場合、複数の要因が絡み合っているため、「複合的に発生している障害」を一つずつ分解していくアプローチが求められます。

STEP⑤|導線設計・UI/UXの改善

最後に、特定されたボトルネックをもとに、実際のUI/UXを改善します。

たとえば、下記のような具体的な対策を講じます。

- 「CTAが見られていない」ならボタンの色や位置を変更

- 「フォーム送信率が低い」ならEFOを見直す

- 回遊が悪いなら内部リンク構造を再設計する

また、改善は一度で終わるものではなく、ABテスト・クリック率の変化・行動の再分析を通じて“最も効果的な体験設計”を継続的に追求していくべきです。

UI/UX改善は見た目の微調整ではなく、「売上につながる顧客体験の最適化」という視点で進めるべきです。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

SEOに効果的なUI/UX改善のポイント

検索順位を上げるためのUI/UX改善は、単なるデザインの美しさではなく、「ユーザーが迷わず、快適に行動できる構造の設計」が本質です。

特にSEOでは、回遊性・直帰率・滞在時間・CVRといった指標に直結するUI/UX設計が求められます。

ここでは、SEO成果に直結する4つの改善ポイントを、構造・意図・行動・技術の観点から整理します。

- ポイント①|サイト全体の構造と導線設計の最適化

- ポイント②|ユーザーの検索意図に沿った導線設計

- ポイント③|ユーザー行動を促すUIの改善

- ポイント④|技術的なSEOとUXの向上

ポイント①|サイト全体の構造と導線設計の最適化

SEOで成果を上げるサイトは、例外なく「構造がシンプルで導線が明確」です。ユーザーが“迷わない”サイト設計は、回遊率の向上、直帰率の低下、そしてコンバージョン率の改善につながります。

下記の2点を優先的にチェックしましょう。

- トップページ → カテゴリーページ → 記事 → サービス紹介 → CV という流れが自然にたどれる構造になっているか?

- 重要ページが階層の深い位置に埋もれていないか?

また、グローバルナビゲーションやパンくずリスト、関連リンクなどを適切に設置することで、SEO評価における内部リンク構造の強化にもなります。

サイト全体を「ストレスなく動ける店舗のように設計する」ことが、UI/UX改善の土台です。

▼関連記事

トピッククラスター戦略完全ガイド|作り方やSEOでの重要性を解説。

ポイント②|ユーザーの検索意図に沿った導線設計

UI/UX改善で最も見落とされがちなのが、「検索意図」と導線設計のズレです。たとえば「おすすめ〇〇」と検索して訪れたユーザーが、いきなりCVページに飛ばされると、情報不足により離脱してしまいます。

逆に、「申し込み方法」や「料金」で検索してきたユーザーには、LPや申し込みフォームへの導線を最短距離で設計すべきです。

つまり、ユーザーが「今、どのフェーズにいるのか」を想定した導線を用意することで、UXが格段に向上し、SEO評価に貢献する回遊とCVの動線が完成します。

単なる配置の話ではなく、「ユーザーの心の動き」を読み解くマーケティングの視点が問われる領域です。

ポイント③|ユーザー行動を促すUIの改善

ユーザーが次の行動に進むかどうかは、UIにかかっています。CTA(ボタン)の色・サイズ・文言・配置位置が少し変わるだけで、クリック率は大きく上下します。

たとえば、長文記事の最後にだけCTAを設置しているサイトは、途中で離脱した読者を取りこぼしてしまいます。

そこで「記事上部」「途中の関連セクション下」など複数箇所にCTAを配置することが効果的です。

また、ボタンがテキストに埋もれて視認しづらい、文言が曖昧で押すメリットが伝わらないなど、UX以前のUI設計の甘さがCVRを阻害していることも多々あります。

まずは「視認性・文言・位置」の3点を基準に、UI設計を見直すべきです。

▼関連記事

オウンドメディアでコンバージョンを最大化する方法と戦略をSEO歴14年の専門家が解説

ポイント④|技術的なSEOとUXの向上

UI/UX改善は、見た目や構造だけでは不十分です。表示速度・モバイル対応・コアウェブバイタル(LCP, FID, CLS)などの技術的なUX要素も、Googleの評価対象であり、直接SEOに関与します。

上記の指標群をCore Web Vitalsといい、、Google はこれを 検索結果のランキング要素の一部 として考慮していることを明記しています。

Core Web Vitals は、ページの読み込みパフォーマンス、インタラクティブ性、視覚的安定性に関する実際のユーザー エクスペリエンスを測定する一連の指標です。検索結果でのランキングを上げ、全般的に優れたユーザー エクスペリエンスを提供できるよう、サイト所有者の皆様には、Core Web Vitals を改善することを強くおすすめします。Core Web Vitals は、その他のページ エクスペリエンス要素とともに、Google のコア ランキング システムがランキングを決定する際に考慮する要素です。

引用:Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について | Google 検索セントラル | Documentation

Core Web Vitalsの指標は以下の3つです。技術的なSEOとUXの向上は以下の3つを改善することで、オウンドメディアのSEO効果が得られるでしょう。

| 指標名 | 正式名称 | 何を測っているか | SEO・UXに与える影響 |

|---|---|---|---|

| LCP | Largest Contentful Paint | メインコンテンツが表示されるまでの時間 | 表示速度の体感に直結し、離脱率に強く影響 |

| FID | First Input Delay | 初回操作に対する応答の早さ | ボタンやリンクが反応しないとUX悪化・CV低下 |

| CLS | Cumulative Layout Shift | 表示中のレイアウトがどれだけズレるか(視覚安定性) | 誤タップ・視認性低下を招き、信頼性が損なわれる |

前述したように、ページ読み込みが3秒を超えると、約半数のユーザーが離脱するとされており、UXの致命傷になります。

また、レスポンシブデザインやタップ領域の最適化など、モバイルファーストの観点も重要です。UXとSEOの技術指標を継続的に改善することが求められます。

まとめ

本記事では、UI/UX改善がSEOに与える具体的な効果とその実践手順を、KPI設計から導線最適化、技術改善まで体系的に解説しました。

Googleは「ユーザーの利便性」を評価軸に置いており、UI/UXの優劣は検索順位に間接的な影響を与えます。

特にCVRや直帰率、滞在時間といった行動指標は、UI/UX改善の成果を如実に表すもの。

NY SEOのようなツールを活用し、数値に基づいた改善を継続することが、成果最大化への近道です。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<