SEO対策だけで集客しても、肝心のコンバージョン(CV)に繋がらなければ意味がありません。

そんな中、成果を最大化するために「CRO(コンバージョン率最適化)」という考え方が注目されています。

CRO施策とは、問い合わせや資料請求などのCVを“増やす”ためにページ構成や導線・UXを改善する手法です。

SEOで流入を増やし、CROで成果を伸ばすという“掛け算”の発想こそ、今後のオウンドメディア運用において必須の戦略です。

特に生成AIの台頭により検索経由の流入が変化する今、CV率を上げるCRO施策は避けて通れない対策となっています。

本記事では、SEOとCROの違いや優先順位、取り組むべきタイミング、具体的な施策まで体系的に解説します。

- SEOとCROは役割が異なり、両方揃って初めて“成果”が出る

- 生成AI時代ではSEO流入は減少傾向、CVR向上が必須

- CRO施策は資産性が高く、放置は機会損失につながる

- 各ページの役割を定義し、ジャーニーに沿った導線設計が鍵

- KPI設定から改善実装まで、体系的な手順でCROを運用すべき

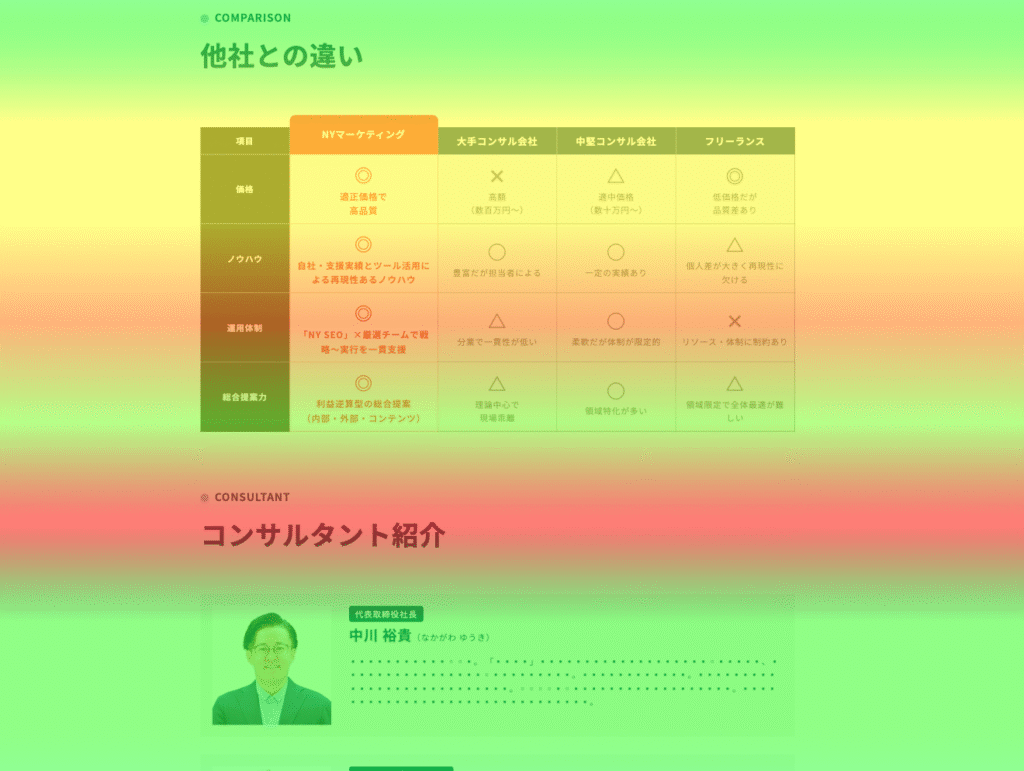

オウンドメディアの内部リンク設計を含めた全体戦略にお困りの方は、NYマーケティングのコンサルティングをご活用ください。

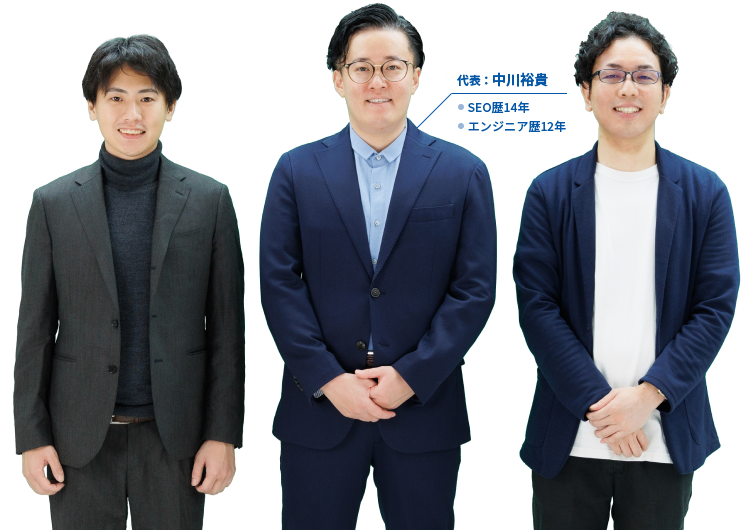

当社のオウンドメディアコンサルティングサービスでは、入口・間・出口におけるユーザー行動を独自ツール「NY SEO」で可視化し、導線・コンテンツ・CTAを一貫して最適化することで、メディア収益の最大化を実現します。

「NY SEO」は、SEO歴15年の中川が実務知見をもとに開発した分析・改善支援ツールです。従来、多大な工数を要していたデータ分析・レポート作成を大幅に効率化し、定性的な判断ではなくデータドリブンな改善を可能にします。

貴社オウンドメディアの成果向上に直結するコンサルティングの詳細は、以下よりご確認ください。

SEO対策とCRO施策

SEO対策とCRO施策は、オウンドメディアにおける「集客」と「成果創出」という異なる役割を担いながらも、どちらか一方だけでは不十分です。

SEOでユーザーを呼び込み、CROでその流入をコンバージョンに変換してはじめて、売上や問い合わせといった具体的な成果に繋がります。

にもかかわらず、多くの企業がSEOばかりに注力し、CROには手をつけられていないのが現状です。

ここからはまずCROの基本とSEOとの違いを解説しながら、その重要性を理解することから始めていきます。

CRO施策とは?

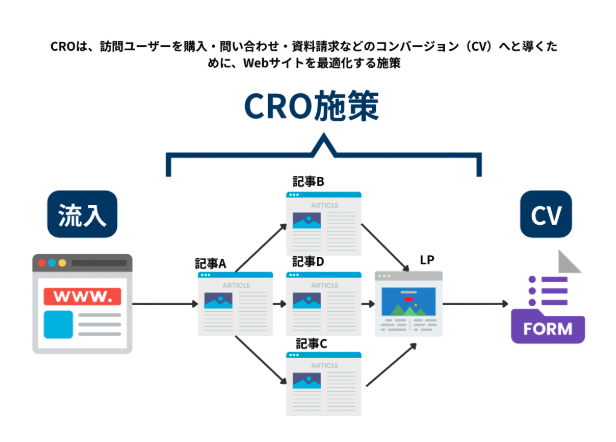

CROは、訪問ユーザーを購入・問い合わせ・資料請求などのコンバージョン(CV)へと導くために、Webサイトを最適化する施策です。

下記は、全てCRO施策になります。

- フォームの改善(EFO)

- CTAの見直し

- ページ構成や導線の整備

- LPの訴求力向上

- ファーストビューの設計、信頼要素の追加

- ABテスト

SEOが「どれだけ人を連れてこれるか」に焦点を当てているのに対し、CROは「連れてきた人にどんな行動を起こしてもらうか」が目的です。

近年では、SEOに力を入れてもCVが伸びず、“数字がついてこない”オウンドメディアの限界を感じてCROに取り組む企業も増えています。

とくにSaaS、BtoB企業では「1CVの価値が高い」ため、CROの投資対効果が極めて大きくなります。

PVを増やすことに偏重せず、“売上に繋げる最短ルート”として、CROの概念を正しく理解しておくことが不可欠です。

SEOとCROの違いと優先順位

| 項目 | SEO | CRO |

|---|---|---|

| 目的 | 検索エンジンでの上位表示によってサイトへの流入を増やす | 流入したユーザーを問い合わせ・購入・資料請求などのCVに導く |

| 主な施策 | キーワード選定/コンテンツ作成/内部リンク設計/被リンク獲得/構造化データ最適化など | CTA改善/フォーム最適化(EFO)/ページ導線設計/LP最適化(LPO)/UX改善/A/Bテストなど |

| 評価指標 | PV(ページビュー)/UU(ユニークユーザー)/平均掲載順位/滞在時間/直帰率など | CVR(コンバージョン率)/クリック率(CTR)/フォーム離脱率/完了率/リード獲得数など |

| 施策の方向性 | “集客”の最大化を目指す | “成果(売上・問い合わせ)”の最大化を目指す |

| 実施タイミングの目安 | サイト立ち上げ初期から中長期的に継続 | 一定のアクセスが得られた段階で、またはSEOと並行して随時改善 |

| 成果の出るスパン | 中長期(3〜6ヶ月〜) | 短中期(数週間〜数ヶ月)で効果が見えやすい |

一般的には「まずSEOで集客を確保し、一定のアクセスが見込めるようになった段階でCROを実施する」という順番が推奨されます。

しかし、これはあくまで“理想論”。実務ではSEOとCROを同時並行で進めることがベストです。

なぜなら、CROを意識せずに制作したコンテンツやLPは、せっかくのSEO流入を無駄にしてしまうリスクがあるからです。ファネルの下層(比較・検討・申し込みフェーズ)に対しては、SEOよりもCROが優先される場面もあります。

例えば、以下のような課題がある場合です。

- サービスLPが弱い

- CTAがわかりづらい

- フォーム離脱率が高い

SEOよりもCROの改善が短期的な成果に繋がることが多いため、自社の状況に応じた優先順位設計が求められます。

SEO対策においてなぜCRO施策が重要なのか?

SEOが“集客の入口”だとすれば、CROは“成果への出口”。

とくに最近では、生成AIの台頭により検索流入数が頭打ちになる傾向も見られ、SEOの価値を最大限に引き出すには、CROを掛け合わせた設計が不可欠となっています。

以下ではその3つの理由を詳しく解説します。

- 理由①|検索エンジン経由のCVの質が高いから

- 理由②|生成AIの台頭でSEO経由の流入が減るから

- 理由③|資産性が高く機会損失を防ぐことができるから

理由①|検索エンジン経由のCVの質が高いから

SEO経由の流入は、他の集客チャネルと比べて「意図性」と「購買確度」が圧倒的に高いのが特徴です。

ユーザーが自ら課題を持ち、検索エンジンで解決策を求めて行動しているため、広告のような“受け身”の情報接触とは明確に異なります。

たとえば「SEO 内製化 コンサル」や「BtoB マーケティングツール 比較」と検索する人は、すでに比較検討フェーズにいる“見込み度の高いユーザー”です。

このようなホットリードを取りこぼさず、確実にCVへ導くためには

- CTAの位置・文言・色・回数といった導線設計

- フォームの離脱防止

- ファーストビューでの訴求強化

といったCRO施策が必要不可欠です。

SEOで良質なユーザーを集めた後に何もしなければ、それは“魚を網に入れたまま海に戻す”ようなものです。高品質な流入こそ、CROで最大限に活かすべき資産なのです。

理由②|生成AIの台頭でSEO経由の流入が減るから

近年、Google検索の構造は大きく変化しています。

とくに「Google Search Generative Experience(SGE)」や「AI Overview」などの生成AI機能により、ユーザーが検索結果ページ(SERP)上で解決策を得る“ゼロクリック検索”の比率が急増しています。

こうした状況で成果を維持・拡大するには、CROが“打ち手”として重要になります。仮にSEOのクリック数が減ったとしても、CVR(コンバージョン率)が上がれば、最終的な成果を落とさずに済むためです。

つまり、SEOで「量」を取れなくなる時代には、CROで「質」=1クリックあたりの価値を最大化する視点が必要になります。

“SEOに依存しすぎないためのリスクヘッジ”としても、CROは必須の対策となるのです。

理由③|資産性が高く機会損失を防ぐことができるから

CRO施策の最大の利点は、「一度改善すれば長期的に成果が残るストック型の施策である」という点です。

たとえば、フォームの項目数を見直して離脱率を10%改善した場合、今後すべての流入に対してその効果が働きます。

CVRが1.5%→2.2%に改善されれば、同じ流入数でも成果は約1.5倍。これが積み上がれば、1年後には何十万円、何百万円の差が生まれることも珍しくありません。

逆に、CROを放置している場合、せっかくSEOや広告に投資して獲得したユーザーを“毎日取りこぼしている”状態になり、気づかないうちに莫大な機会損失が発生していることになります。

CROは短期的なテストで改善効果が見えやすく、かつLTV(顧客生涯価値)の最大化にも直結するため、経営的視点から見てもROIが高い施策です。

CRO施策をするならカスタマージャーニー設計を徹底する

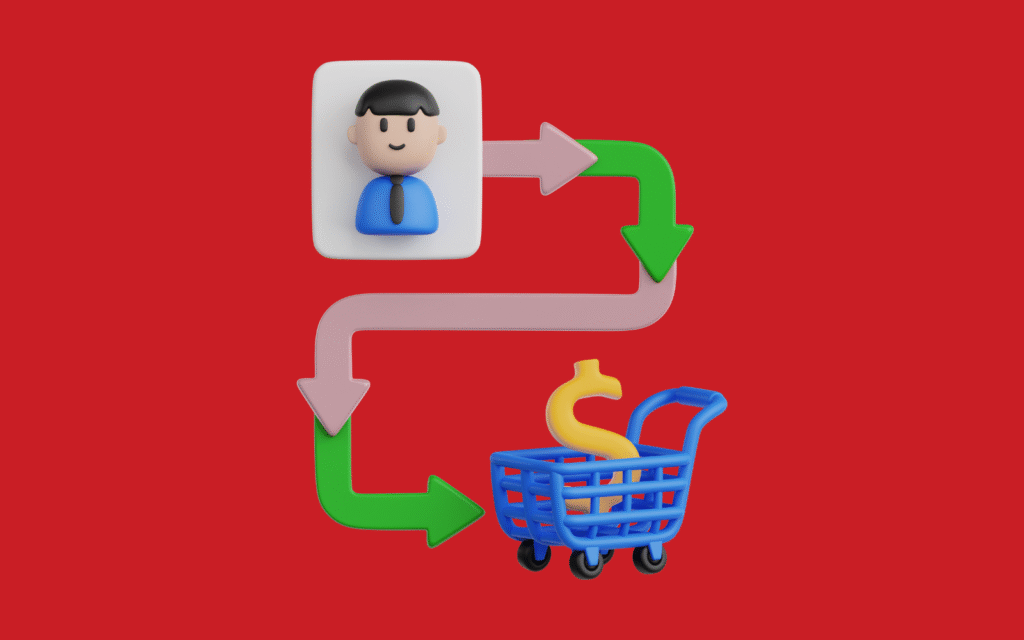

CRO(コンバージョン率最適化)を成果に繋げるには、単にCTAボタンを変えたり、フォーム項目を削ったりするだけでは不十分です。

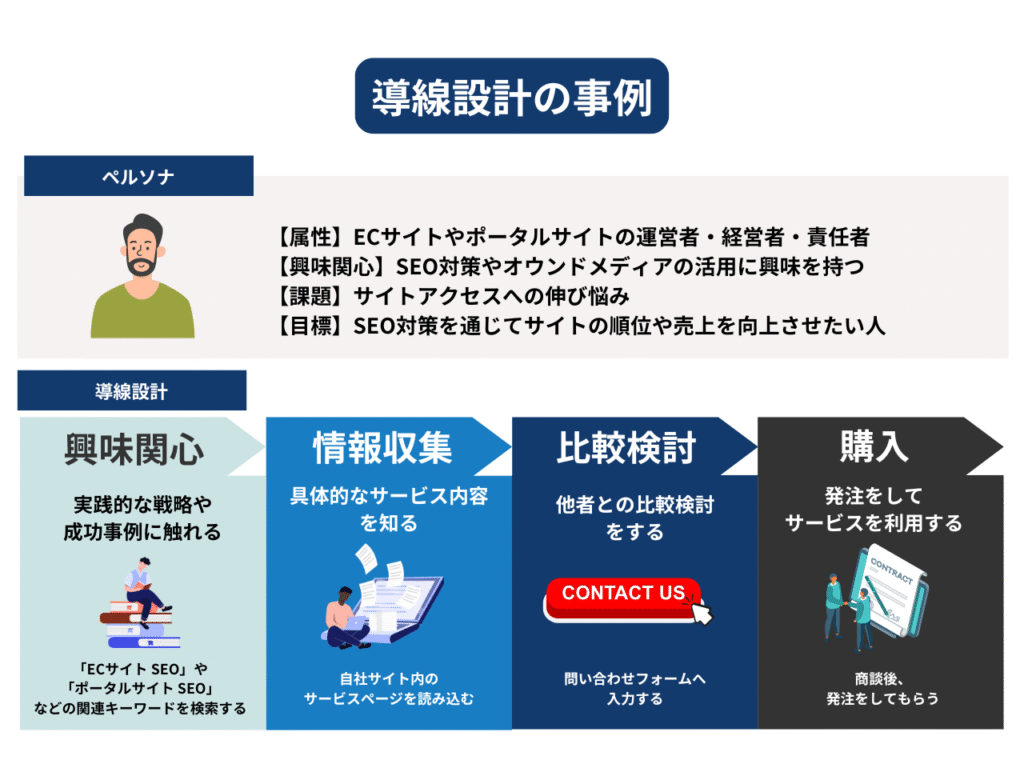

最も重要なのは、「ユーザーがなぜそのページを訪れ、どのような思考プロセスで行動に至るのか」という“カスタマージャーニー”を設計すること。

たとえば、比較検討フェーズにいるユーザーに対して、いきなり申込ボタンを出しても反応は薄いでしょう。

逆に、検討材料となる事例紹介や比較表、FAQを用意しておけば、自然な流れでCVに導けます。

つまり、CTA配置や導線設計は、すべて「どのフェーズの誰に何をさせたいのか」という意図があってこそ意味を持ちます。

カスタマージャーニーについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

SEO対策においてCV改善をするためのページ設計

オウンドメディアにおけるSEOは、単に記事を量産するのではなく、ユーザーの意思決定プロセスに沿って“ページ役割”を定義・構築することが成果を左右します。

集客、回遊、検討、訴求、コンバージョン。それぞれの段階で果たすべき役割を持つページを体系的に設計し、流入からCVまでの流れを意図して組み立てることが、SEO×CRO施策の土台となります。

- ページ①|集客記事

- ページ②|アシスト記事

- ページ③|エース記事

- ページ④|サービスLP

- ページ⑤|フォーム

ページ①|集客記事

集客記事は、ユーザーの最初の接点となる“入り口”であり、オウンドメディアの流入数を左右する起点です。

キーワード検索によって問題意識を持つユーザーに向けて、有益な情報提供を通じて流入を獲得します。

重要なのは、GA4などの分析ツールを用いて、どのキーワードから、どのランディングページに、どれだけの流入があるのかを可視化することです。

源流を正確に把握することで、集客記事がCVにつながっているか、あるいは単なる流入止まりになっていないかを検証し、改善すべきボトルネックを発見できます。

ページ②|アシスト記事

アシスト記事は、回遊を促進しながらユーザーの関心を深め、より高い温度感で次のアクションへ導く“橋渡し”の役割を担います。

特にBtoB領域では、サービス検討が長期に及ぶため、「意思決定の裏付け」や「導入メリットの納得感」が求められます。

- 導入事例

- 比較記事

- ツール解説

- よくある質問

上記のアシスト記事でユーザーの検討フェーズを“深化”させる導線として活用されるべきページです。

上記の記事がしっかりと内部リンクでLPやCV導線へつながっているかどうかが、CRO視点では非常に重要になります。

ページ③|エース記事

エース記事とは、オウンドメディア内でも特にコンバージョンに直結する力を持つキラーページです。

CV経由のアクセスを可視化すると、特定の導入事例記事や業界特化型コンテンツなど、一定の割合で直接CVを生み出すページが存在します。

こうしたページは「送客性能が高い」ため、優先的に改善対象とすべきです。

- タイトル変更

- 構成改善

- CTA再設計

上記3つの施策は工数が少ない割にCVを引き上げる余地があるので優先的に実行しましょう。

CVを定量的に牽引しているページは、数ではなく“成果への貢献度”で評価すべき存在です。

ページ④|サービスLP

サービスLP(ランディングページ)は、ユーザーが最終的に“問い合わせ・申込みを検討する場”として設計すべき重要ページです。

CRO観点では、LPO(ランディングページ最適化)が成果に直結します。

- ファーストビューの訴求力

- 見込み客の不安を払拭するQ&A

- 事例や権威づけ情報の挿入

- CTAの配置場所と回数

上記セクションと導線のすべてを検証すべきです。

また、直帰率やスクロール率の計測によって、ユーザーがどこで離脱しているかを分析することで、改善のヒントが得られます。

ページ⑤|フォーム

フォームページは、CVの最終ステップであり、ここでの離脱は「機会損失」に直結します。

だからこそEFO(エントリーフォーム最適化)が極めて重要です。

- 入力項目が多すぎる

- エラーメッセージが分かりづらい

- スマホで操作しづらい

こうした要素はすべてCVRを下げる原因になります。

フォーム改善では

- 「必須項目の絞り込み」

- 「入力サポート(例:カレンダー入力)」

- 「ステップ形式」

- 「完了画面後のサンクス設計」

など、ユーザー負荷を減らしながら完了率を上げる工夫が求められます。

▼関連記事

CVR改善完全ガイド|CVより前のユーザー行動改善が重要。

コンテンツ制作、リライト、CTA改善、フォーム最適化までオウンドメディア売上UPツール(NY SEO)を用いた成果設計でCV数・売上・問い合わせ数すべてを引き上げます。

オウンドメディア運用代行/コンサルティングの無料相談はこちら

SEO経由の流入にやるべきCRO施策

SEO施策で流入を獲得しても、成果に繋がらなければ意味がありません。

とくにオウンドメディアにおいては、集客だけでなく、コンバージョンに直結する導線やUI/UXを整えることが不可欠です。

ここではSEO流入に対して実行すべき代表的なCRO施策を7つに分類し、現場レベルで取り組むべき改善アクションを整理します。

- 施策①|コンテンツ内への導線設計・構築

- 施策②|CTA(Call To Action)最適化

- 施策③|フォーム最適化(EFO)

- 施策④|ランディングページ最適化(LPO)

- 施策⑤|信頼要素の補強

- 施策⑥|CRO施策を実施するべきタイミング

- 施策⑦|UX/UX改善

施策①|コンテンツ内への導線設計・構築

ユーザーがページを訪れても、適切な行動導線が設計されていなければ、回遊もCVも生まれません。

CROにおいては、各ページの読了率やスクロール率を把握した上で、記事内CTAや内部リンクの設置位置・文脈を最適化することが重要です。

特に、記事末だけでなく、見出し直後や検討フェーズに差しかかるタイミングでの導線設計が効果的です。

ユーザーが「この情報を知ったあとに何をするのが自然か?」を逆算して、自然な流れで遷移できる導線を構築する必要があります。

施策②|CTA(Call To Action)最適化

CTAは、ユーザーにとって「次の一歩」を明確に示す重要な要素です。

しかし多くのサイトでは、「無料資料DLはこちら」といった定型文に頼りすぎており、ページ文脈や温度感に合っていないケースが目立ちます。

CROの観点では

- ボタン文言

- 色

- サイズ

- 設置場所

- 表示タイミング

など、CTAの全要素を検証・最適化することが必要です。

例えば、ホワイトペーパーDLや事例紹介への導線など、複数CTAを出し分けてABテストを行うことでCVRを大きく改善できるケースもあります。

施策③|フォーム最適化(EFO)

フォームは、CV直前の最大の離脱ポイントです。

ユーザーにとって煩雑さを感じさせない設計こそ、成果に直結します。

EFO(エントリーフォーム最適化)の観点では

- 入力項目の数

- 必須・任意の整理

- エラー表示の明確化

- スマホでの使いやすさ

などが改善ポイントになります。また、ステップ型フォームや進捗バーを導入することで、心理的なハードルを下げることも可能です。

入力中のストレスを減らし、完了率を高める設計こそ、最もROIが高いCRO施策の一つです。

施策④|ランディングページ最適化(LPO)

LPは「流入→成果」に至る直線距離を最短化する場所です。LPOでは、ファーストビューの訴求力や構成順、情報量、CTAの配置と頻度などを徹底的に見直す必要があります。

とくに重要なのは、「読み進めたくなるか」「すぐに離脱されていないか」という観点での構成チェックです。

ヒートマップツールで離脱箇所やクリックエリアを可視化し、直帰率・スクロール率・クリック率をもとに改善サイクルを回しましょう。

LPOのPDCAは、CVを安定的に生み出すために非常に重要です。

施策⑤|信頼要素の補強

ユーザーがアクションを起こすには、「この会社・サービスなら大丈夫」という納得感と安心感が不可欠です。

そのため

- 第三者評価

- 実績数

- 導入企業ロゴ

- メディア掲載

- 受賞歴

- 顧客の声

といった“信頼を担保する情報”はLPや記事に積極的に組み込むべきです。

とくにBtoB領域では、誰もが知る企業のロゴや、担当者インタビュー、活用効果の数値データなど、意思決定の後押しになる要素を“エビデンスとして”設計できているかがCVRを大きく左右します。

施策⑥|CRO施策を実施するべきタイミング

CRO施策は、単に「思いついたらやる」ではなく、データに基づいた実施タイミングを見極めることが重要です。

たとえば、一定の流入がありながらCVが発生していないページ、もしくは直帰率が高いLPなどは、優先的にCROを行うべき対象です。

また、新しいキャンペーンLPを公開した直後や、広告からの流入導線にズレがある場合も、即時対応が必要です。

CROは成果が可視化されやすく、短期的に効果が出る施策です。放置すればするほど機会損失が広がるため、定期的な診断・改善が不可欠です。

施策⑦|UI/UX改善

ユーザーがストレスなくページ内を移動し、情報を理解し、最終的なアクションを起こすには、UI/UXの完成度が非常に重要です。

UX改善とは単なる“見た目”の話ではなく、操作性・読みやすさ・期待通りの動きを実現する設計のことです。

特にスマートフォンでの閲覧時に、ボタンが押しにくい、フォントが小さい、動作が遅いといった課題は致命的です。

CROの文脈では、UI/UXの質がCVRに直結します。アクセシビリティや視認性も含め、ユーザー体験全体を最適化することが、成果の最大化につながります。

▼関連記事

UI/UXの改善はSEO効果があるの?結論、めちゃくちゃあります。

クライアントのPV48倍・CV10倍・売上5億円達成には理由があります。

コムデック社の成功事例のように、SEO×CROで成果を出すには“型”があります。

オウンドメディア売上UPツール(NY SEO)を用いたに基づいた実践支援で貴社メディアも収益化を目指しましょう。

オウンドメディア運用代行/コンサルティングの無料相談はこちら

SEO対策でCRO施策を実施する手順

SEOによって流入を確保できても、CVに繋がらなければ本質的な成果とは言えません。

CRO施策を機能させるには、属人的に改善ポイントを見つけて修正するのではなく、「正しい順序」で進めることが重要です。

以下に、成果に直結するCRO施策の実行プロセスを6つのステップに分けて解説します。

- STEP①|KPIの設定

- STEP②|計測ツール導入

- STEP③|オペレーション構築

- STEP④|レポーティング

- STEP⑤|課題の分析及び特定

- STEP⑥|アプローチ

STEP①|KPIの設定

CRO施策を行ううえで最初に行うべきは「KPIの明確化」です。目指すべき成果指標が曖昧なまま施策を実行すると、改善サイクルの軸がブレてしまいます。

- CV数

- CVR

- フォーム完了率

- スクロール率

- CTR

目標となる上記5つの指標を具体的に定義しましょう。

BtoBであれば、リード獲得数や有効リード率もKPIに含めるとより実務的です。

KPI設計時は、SEOチームや営業部門とも連携し、「マーケティング施策としてどこを改善すべきか」を共通認識にすることが成功の第一歩となります。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

STEP②|計測ツール導入

改善を行うには、現状を正確に“見える化”する必要があります。

- Googleアナリティクス(GA4)

- Googleタグマネージャー(GTM)

- ヒートマップ

上記のような計測ツールを導入し、ユーザーの行動データや離脱ポイントを取得しましょう。

特にCROでは、フォーム入力の離脱率、CTAのクリック位置、スクロールの到達率など、定量・定性的なデータを組み合わせて分析できる環境が不可欠です。

ツール導入は“後からやる”のではなく、施策開始時に必ず行ってください。

STEP③|オペレーション構築

施策を「やりっぱなし」にせず、改善サイクルを持続的に回していくためには、オペレーションの設計が欠かせません。

具体的には、分析→仮説設計→実装→検証→改善のフローを定期スケジュールに組み込み、タスクの責任者・担当範囲・期限を明確にします。

また、SEOとCROを分業するのではなく、両者が連携したPDCA体制を構築することが重要です。

小さなUI改善や文言変更などはスピード感を持って対応し、大きなレイアウト変更やLPOは月次・四半期ごとに設計・実装していくなど、運用レベルでの整備が成果を左右します。

▼関連記事

コンテンツSEOに必須のツール|戦略・実行・改善の観点からおすすめを紹介

STEP④|レポーティング

CRO施策では、改善のインパクトを社内外に明示するための「レポーティング」が重要です。

数値的成果(CVR+◯%、フォーム完了率+◯%)を定量的に示すことで、次の施策への予算獲得や意思決定をスムーズにします。

Google Looker StudioやTableauなどのBIツールを活用して、KPIに対する進捗・施策ごとの影響度・施策単体の評価を一目で分かるように可視化しましょう。

定例ミーティングでレポートを共有し、施策の透明性と再現性を高めることがCRO体制の成熟に繋がります。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

STEP⑤|課題の分析及び特定

データが揃ったら、次は「どこに、なぜ課題があるのか?」を冷静に見極めます。

たとえば、PVがあるのにCVが少ない場合はCTAや訴求が弱い可能性、フォーム離脱が多いならUI/UXの問題かもしれません。

ここで重要なのは、ファネル構造で分解することです。

集客記事→回遊→LP→フォームという流れの中で、ボトルネックがどこかを特定します。

ヒートマップやユーザーセッションの録画を確認すれば、ユーザー心理や行動のズレも見えてきます。感覚ではなく、根拠を持って“課題点”を洗い出すのがプロのCROです。

STEP⑥|アプローチ

分析で課題が特定できたら、いよいよ施策実行フェーズに入ります。

CROでは「1つの仮説に対して1つの改善策」を当てるのが原則です。

たとえば、「LPの離脱率が高い」なら、ファーストビューの訴求文を変更する、または事例コンテンツを導入するなど、ユーザー心理に沿った改善が必要です。

改善後は、必ずABテストや数値比較による検証を実施し、次の施策に活かすデータを蓄積しましょう。

小さなアプローチでも、繰り返しの積み上げがCVRを底上げし、SEOで得た流入を最大限活用することに繋がります。

まとめ

SEOだけでは“PV止まり”で終わる時代、CV(コンバージョン)を本気で増やしたいなら、CRO施策は必須です。

本記事では、SEOとCROの違いから始まり、実施すべきタイミングや具体施策、実行手順に至るまで網羅的に解説しました。

CROは短期施策でありながら、中長期で効果を積み上げる“資産”です。SEOの投資対効果を最大化するためにも、ぜひCRO施策に着手し、全体最適のオウンドメディア運用を目指しましょう。

目標未設定、記事の量産、リード未獲得のような状態を脱するには、CRO視点の改善が鍵。目標設計から成果分析まで一貫サポートします。