インハウスSEOとは、検索エンジンで評価されるための戦略立案から、記事制作、改善運用までを外部委託に頼らず自社内で継続的に行う取り組みを指します。

ただ、すべての作業を社内だけで完結させる必要はなく、業務内容によっては外部パートナーとの役割分担が合理的です。重要なのは、どの業務を自社で担い、どの領域を外部に委ねるべきかを明確にした体制設計です。

本記事では、インハウスSEOを進める際に整理すべき業務範囲、体制づくりの考え方、つまずきやすいポイントとその回避策について解説します。

- インハウスSEOの定義と目的

- 内製化に適した業務と外注すべき領域

- 成果につながる体制設計と運用プロセス

- 失敗しやすいポイントと回避の手順

SEOを外部委託に頼る体制から脱却し、自社内で成果を出す“インハウス化”を目指すのであれば、NYマーケティングの伴走型支援をご検討ください。

当社では、社内に“答えられる人材”を育成し、再現性のあるプロセスを構築することを重視しています。独自の効果測定ツール「NY SEO」を活用し、施策の設計から分析・改善までを体系的に支援することで、無理なく自走できる組織体制を整備します。

これにより、運用の自由度を保ちながらも、コストを抑え、継続的に成果を伸ばすことが可能になります。まずは無料ヒアリングにて、現状と課題を整理し、貴社に最適な内製化プランをご提案いたします。

SEO伴走支援サービスはこちらから。

SEO対策のインハウス(内製)化は可能か?

SEO対策は全体を一括で社内化するのは難易度が高いと感じられやすいです。しかし、実際には「領域によって内製化しやすい業務」と「外注した方が効率が良い業務」が明確に分かれます。

特に、コンテンツ制作を軸としたオウンドメディア領域は、社内にノウハウを蓄積することで中長期的に大きく費用対効果を高められます。

- コンテンツ領域は内製化しやすい

- ただし専門性の高い技術領域は外注した方が効率的

- 内製化は「段階的に進める」ことが成功の鍵

結論、オウンドメディア等のコンテンツ領域は可能

SEO対策の中でも「オウンドメディアのコンテンツ制作」は内製化との相性が高い領域です。自社の業界理解や顧客課題の把握がコンテンツの説得力に直結するため、社内でノウハウを蓄積する意義は大きいと言えます。

また、キーワード選定から効果測定までの工程は標準化しやすく、再現性が高いため、体制の拡張や担当者の引き継ぎもスムーズに行えます。継続的な発信が求められる中で、この再現性は大きな強みです。

さらに、顧客接点のある担当者が制作に関わることで、検索意図に寄り添った内容が生まれやすく、外注では得られない視点が活かされます。

ただし、編集や記事設計など、品質管理が欠けると成果につながらないこともあるため、内製と外注の役割分担を整理し、段階的に進めることが重要です。

データベース系のSEOは人材採用が難しいから外注が良い

データベース型のSEO(大量のカテゴリページ・商品ページ・施設情報などを横断し、サイト構造全体を最適化するタイプのSEO)は、内製化にはあまり向いていません。

その理由は、求められるスキルがコンテンツ制作とは異なり、より技術的な領域に寄っているためです。具体的には、

- サイト全体の情報設計

- クローラビリティの改善

- 構造化データの設計

などが中心となり、経験値の差が成果に直結する領域です。特に、エンジニアリングの知識とSEOの専門性を兼ね備えた人材は希少であり、採用コストも高くなる傾向があります。これが、内製化の難しさの一因です。

そのため、データベース型SEOでは、はじめから外注を前提とした体制を構築する方が合理的です。ただし、外部に丸投げするのではなく、ノウハウを吸収しながら段階的に理解を深めることで、中長期的には自走できる可能性も高まります。

SEO対策でインハウス化が可能な業務領域

SEO対策は、すべてを社内で行う必要はありません。ただし、成果に直結しやすい領域の中には、内製化を進めることで効率よくノウハウを蓄積できる業務が存在します。

特にコンテンツを軸としたオウンドメディア戦略では、社内の知識や顧客理解がそのまま記事の質に反映されるため、担当者が継続的に改善を行うことで成果の伸びが安定しやすくなります。

- キーワード選定

- ディレクション・進行管理

- SEO記事制作

- 既存記事のメンテナンス

- 内部リンクの発見・改善

- CVR改善

- 効果測定

内製化を検討する際は、まずこれらの業務を切り分け、自社のリソースや知識レベルに応じて段階的に取り組むことが重要です。

業務①|キーワード選定

キーワード選定は、自社理解を活かせるため、社内で進めやすい業務のひとつです。検索キーワードは、ユーザーの悩みや関心を言葉にしたものであり、顧客の状況をよく把握している担当者の方が、優先順位をつけやすくなります。

加えて、検索数や難易度、関連語などを見える形で確認できるツールを導入すれば、選定の基準を数値で整理でき、社内での再現性も高まります。キーワードは単体ではなく、テーマごとに整理することで、メディア全体の構成にも一貫性が生まれます。

| ツール名 | 機能 |

|---|---|

| Ahrefs(有料) | キーワード調査、競合サイト分析、被リンク解析 |

| Semrush(有料) | 総合SEO分析(キーワード・競合・広告・サイト監査) |

| ラッコキーワード(有料版) | 検索ボリューム取得、CSV出力など高度機能 |

一方で、キーワードの選定が属人的になると、メディア全体の方向性がぶれやすくなり、成果にもつながりにくくなります。これを防ぐには、「検索意図」「難易度」「自社との適合性」といった評価軸をあらかじめ言語化し、目的から逆算して必要なキーワードをリスト化しておくことが有効です。

つまり、ツールの活用と判断基準の標準化を組み合わせることで、キーワード選定は安定的に内製化できます。

業務②|ディレクション・進行管理

ディレクションと進行管理は、SEO内製化の中核です。キーワード選定から効果測定まで複数の工程が連動するため、全体の流れを整理し、関係者が迷わず動ける体制づくりが欠かせません。

進行管理では、優先順位や期限を明確にし、遅れが長期的な成果に影響しないよう調整が必要です。さらに、トーンや執筆ルールを定めることで、複数人で制作しても品質と一貫性を保てます。

ディレクションの本質は、判断が不要な状態をつくることです。チェックリストやレビュー体制を整えることで、作業効率と成果の安定化が実現できます。

▼関連記事

SEOコンテンツにおけるディレクターの必要性と仕事内容を解説

業務③|SEO記事制作

SEO記事制作は、自社理解を活かせるため、内製化に適した領域です。読者は情報の正確さだけでなく「この会社は自分を理解している」と感じられる内容に価値を見出します。社内で制作を進めることで、顧客視点に沿った設計や表現がしやすくなります。

特に近年は、生成AIの登場によって記事制作のハードルが大きく下がってきています。ただし、それは競合も同じ条件であるため、正しいライティングに加え、「独自性」をどのように表現し、ユーザーにとって有益なコンテンツを提供できるかが重要な差別化要素となります。

慣れないうちは作業負荷が増えがちですが、工程を細かく分け、段階ごとにチェックポイントを設けることで、迷いを減らし、スピードと品質の両立が可能になります。

特に、生成AI任せにせず、ユーザーと接点の多い社内担当者から独自の知見やノウハウを引き出せる体制を構築しておくことが効果的です。

業務④|既存記事のメンテナンス(リライト)

既存記事のメンテナンス(リライト)は、SEOの成果を安定的に高めるために欠かせない業務です。

リライトでは、記事全体を大きく書き換える必要はなく、まずは順位が伸びない原因を特定することが重要です。たとえば、

- 見出し構成が意図に沿っていない

- 独自性が足りていない

- 説明の深さが足りない

といった点を見直します。その上で、補足情報を加えたり、論点を整理することで、読者と検索エンジンの両方に伝わる構成に改善できます。

社内でリライトを行うことで、実際の問い合わせや商談で得た知見を反映しやすくなり、読者のつまずきやすいポイントにも対応しやすくなります。こうした一次情報は外注では再現が難しく、自社制作の強みといえます。

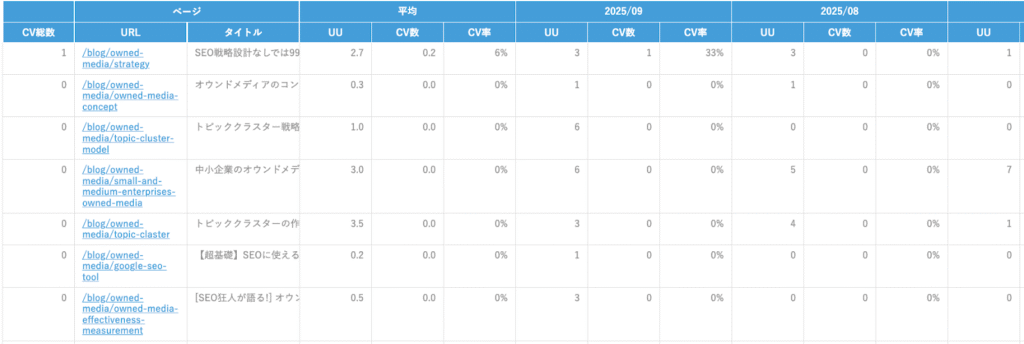

ただし、リライトを場当たり的に行っても、大きな効果は得られにくい点に注意が必要です。検索順位があと一歩で上位に届く記事や、すでにCVが発生している記事など、改善対象の優先順位を明確にし、施策前後の数値を比較することで、再現性と成果の最大化が図れます。

弊社では、独自ツール「NY SEO」を活用することで、リライトの優先順位付けを効率的に行うことが可能です。これにより、内製化であっても、コンサルタントレベルの精度で改善対象を選定できるようになります。

業務⑤|内部リンクの発見・改善

内部リンクの最適化は見落とされがちですが、SEOへの影響が大きく、内製化との相性も非常に良い領域です。内部リンクは、サイト内のページ同士の関係性や重要度を検索エンジンに伝える役割を持ち、構造の整理や一貫性が評価につながります。

ただし、リンクを場当たり的に追加すると、かえって構造が乱れ、逆効果になることもあります。弊社ではこれを「内部リンクのペナルティ」と呼んでおり、あくまでユーザーがクリックしたくなる場所に、自然な形でリンクを配置することが重要です。

さらに、適切にリンクが張られているかを定期的に管理する必要があります。弊社では独自ツールを活用し、関連する記事同士が適切につながっているかを月次で確認・最適化しています。

内製化を進める際も、リンク構造が可視化される仕組みを構築することで、質の高い内部リンク設計が可能になります。

業務⑥|CVR改善の施策実行

CVR(コンバージョン率)の改善は、SEO内製化において成果に直結する重要な業務です。流入を増やすだけでは成果にはつながらず、ユーザーがどこで離脱し、どの情報で意思決定に至るかを理解した上で、導線や訴求を設計する必要があります。

CVR改善では、まずページの閲覧データやクリック位置を分析し、読みづらさや導線の不明瞭さ、訴求力の不足といった原因を特定することが重要です。改善策としては、CTAの配置見直しや、図解・実績情報の追加など、小さな調整の積み重ねが効果を発揮します。

ただし、CVR改善は地道な作業が中心となるため、内製化では他の業務に比べて優先度が下がりがちです。

そのため、Googleアナリティクスやタグマネージャーを活用し、数値を可視化できるダッシュボードを構築することで、定量的に判断できる仕組みを整えることが有効です。これにより、改善施策に対する意識と再現性を高めることができます。

インハウス化でディレクターポジションは必須

SEO記事の内製化を検討する企業にとって、コンテンツ制作におけるディレクターの存在は不可欠です。ディレクターは、単に記事のチェックや進捗を管理するだけでなく、制作全体の品質と効率の両面を支える役割を担います。

必須①|品質担保の観点

ライターによるアウトプットにはバラつきが生じやすいため、ディレクターが品質を平準化し、サイト全体の一貫性を保つ必要があります。

個別の記事では見落とされがちな内部リンクやカニバリチェック、構成の重複、専門用語の扱いなども、ディレクターが俯瞰して最適化することで、SEOに強いコンテンツ群が形成されます。

また、専門性の高いテーマ(例:CRM、SFA、Kintoneなど)では、ライターだけで対応が難しい場面も多く、不足する知識や背景情報を補完する役割としても重要です。上長からの要望を汲み取り、それを各ライターに正確に伝える「翻訳者」としての機能も果たします。

必須①|進行管理の観点

複数のライターが関わるプロジェクトでは、納期・進行管理もディレクターの重要な役割です。

記事の納品スケジュール、クライアントチェックの期限、修正対応のバッファ設計など、全体の工程を調整し、遅延やクオリティのブレを防ぎます。

必須③|インハウス化の壁と外注の検討

ただし、こうしたディレクション業務をすべて社内でこなすのは容易ではありません。ディレクターには、ジャンルに応じた知識のキャッチアップ力、ビジネス全体を理解する視野、そしてライター管理・育成のスキルが求められます。

インハウスでゼロから体制を整えるには相応のリソースとノウハウが必要であり、現場では「ディレクター不在が原因でメディア運用が頓挫した」というケースも少なくありません。

そのため、自社で対応が難しい場合は、経験豊富な外部ディレクターや制作チームに一部を委託することで効率化を図るのも現実的な選択肢です。

成果を上げ続けるためには、戦略的に内製と外注を組み合わせた体制設計が重要です。もし外注を検討の方は、NYマーケティングのオウンドメディアコンサルティングにご相談ください。

インハウス化を進めるための手順

SEOの内製化は、「とりあえず記事を増やす」「担当者を配置する」だけでは成果につながりません。

運用が継続できる体制と、成果に向かって改善できるプロセスを設計することが必要です。特に、社内で複数の担当者が関わる場合や、既存業務と並行して運用する場合は、最初の設計段階がその後の成果と作業効率を左右します。ここでは、内製化を進める際に踏むべきステップを整理します。

- 目的とKPIを設定する

- 体制設計と役割分担を決める

- ツールや管理方法を整備する

- 運用サイクルを固定化し、改善を継続する

STEP①|目的とKPIの設定

内製化を成功させるためには、最初に「何を達成したいのか」を明確にすることが不可欠です。目的が曖昧なまま運用を開始すると、日々の作業が「記事を増やすこと」自体を目的としてしまい、成果に結びつかないメディア運営になります。

SEOは手段であり、最終的な目的は問い合わせ・資料請求・購入などのビジネス成果です。この目的を起点にKPIを設定することで、日々の判断基準が明確になります。

KPIは、以下の3段階に分けて整理します。

- 入口(例:検索流入数、対象キーワードの順位)

- 間(例:記事→サービスページ遷移率)

- 出口(例:問い合わせ・CV数、CVR)

この3段階で分ける理由は、どこがボトルネックになっているかを把握しやすくするためです。例えば、検索流入は増えているのに問い合わせが増えない場合、改善すべきなのは「記事の質」や「導線」ではなく「CVR改善」です。

内製化の初期段階における目的とKPIの設定は、運用の軸を固定するための最重要ステップです。ここを曖昧にしたまま進めると、成果までの時間が大幅に延びる可能性があります。逆に、目的とKPIが明確であれば、施策は迷いなく積み上げられ、成果までの道筋を短縮できます。

▼関連記事

オウンドメディアのKPI策定完全ガイド|KGIとの関係性や代表的な指標を徹底解説。

STEP②|体制設計と役割分担

SEOの内製化を継続的に成功させるためには、体制設計と役割分担を明確にすることが重要です。

SEOは「1人の担当者がすべてを行う業務」ではなく、複数の作業工程が連動して進むプロセス型の施策です。そのため、誰がどの工程を担当するのか、どの段階で誰が判断を行うのかを整理しておかないと、作業が属人的になり、運用が停滞する原因になります。

体制設計では、まずディレクターを中心に据えます。ディレクターは、戦略立案、優先順位の判断、品質担保、進行管理を担う役割です。

そのうえで、執筆担当、リライト担当、分析担当、デザイン・開発に関わるサポート担当など、関係者を役割ごとに配置します。

役割分担が曖昧な場合、次のような課題が起こりやすくなります。

- 記事は増えるが、品質が安定しない

- 優先度の判断が人によって変わり、軸がぶれる

- レビューや修正の責任が曖昧で、作業が止まりやすい

これを防ぐためには、作業工程ごとにチェックポイントを明確に設定します。例えば、構成案はディレクターが確認し、執筆後は別の担当者がレビューし、公開前に品質基準に沿って仕上げるといった流れを固定します。

SEOの内製化では、体制と役割を明確に設計することで、作業の再現性と品質が安定し、成果に直結する運用が可能になります。

STEP③|計測ツールの整備

SEOの内製化を継続的に進めるためには、作業を標準化し、迷いをなくすためのツール整備が欠かせません。

ツールは「作業を楽にするため」だけではなく、「判断基準を揃え、再現性を高めるため」に導入します。ツールが不十分な状態では、担当者ごとに分析方法が異なり、改善の方向性も揃いません。その結果、同じ作業量でも成果に差が生まれ、運用効率が低下します。

まず最低限整備すべきツールは、以下の3つです。

| 目的 | 必要なツール / 仕組み | 具体例 |

|---|---|---|

| 計測ツール | 分析ツール | Google Search Console / Google Analytics(GA4) / NY SEO |

| キーワード調査・競合分析を行う | キーワード調査・順位計測ツール | キーワード調査ツール(例:ラッコキーワード、キーワードプランナー)、検索順位チェックツール(GRC / Rank Tracker など) |

| 記事制作と進行状況を管理する | 記事管理シート・プロジェクト管理ツール | Googleスプレッドシート / Notion / ClickUp / backlog など |

CVR(コンバージョン率)を高めるためには、まずどこでユーザーが離脱しているか、どの導線が機能しているかを把握する必要があります。そのため、計測ツールの導入は非常に重要です。

基本的には、Google Search ConsoleやGoogle Analytics、GoogleタグマネージャーといったGoogle公式ツールの導入が前提となります。これらに加えて、弊社の独自ツール『NY SEO』など、情報を視覚的に整理できる可視化ツールを活用することで、ボトルネックの特定と次の一手の判断がスムーズになります。

とくに『NY SEO』は、オウンドメディア運用を内製で進めたい企業にとって、有力な支援ツールです。記事数が増えてきたタイミングで「そろそろCVを取りにいきたい」という方には、特にフィットします。

まだ内製化の初期段階で、「どこから始めればよいか分からない」といったケースでも問題ありません。課題の棚卸しや体制づくりからサポート可能です。

ご興味のある方は、以下よりお気軽にご相談ください。

>>内製化に活用できるSEOツール「NY SEO」について詳しく知る

SEO対策の内製化で必ず陥る“壁”

SEOを内製化すると、作業プロセスは社内に蓄積されていきます。しかし、多くの企業が「一定期間運用したものの成果が伸びない」「作業量の割に効果を実感できない」という課題に直面します。これは、内製化が進む中で判断基準が曖昧になり、作業が目的化してしまうことが原因です。

ここでは、内製化で起こりやすい失敗パターンと、その回避策を明確にします。

- 内製化は作業量ではなく判断精度が成果を左右する

- 「できていないのはどこか」を正しく把握する必要がある

- 壁を認識し、初期段階で対策を講じれば再現性の高い運用が可能になる

壁①|生成AIに丸投げしてしまう

生成AIの活用は効率化に役立つ一方、丸投げで記事制作を進めると、内容が表面的になり、差別化やCVにつながりにくくなります。AIは既存情報の再構成には強いですが、ユーザーの背景や検索意図の深掘りは苦手です。

そのため、「記事数は増えたのに流入が増えない」という状態に陥りがちです。

AIはあくまで「補助ツール」として活用し、構成案の草案作成や論点の洗い出しに使い、主張や根拠、顧客理解に基づく表現は社内で担うのが理想です。このように役割を分担することで、効率と質を両立できます。

壁②|ディレクター不在で品質が崩れる

SEO記事は複数の工程が連動するため、全体を見渡すディレクターの存在が欠かせません。不在のまま進行すると、記事数は増えても品質や戦略の一貫性が保てず、成果につながらない原因になります。

構成設計やチェック体制、月次での改善指針など、ディレクターが担うべき役割を明確化し、工程ごとに関与ポイントを固定しましょう。品質管理をテンプレート化すれば、属人化を防ぎつつ安定した運用が実現できます。

壁③|内製化が目的化し、施策が分断される

内製化が進むと、記事数や更新頻度など「作業の消化」が目的になり、本来の成果からズレてしまうケースが多く見られます。SEOはあくまで、ユーザーの課題を解決し、CVにつなげるための手段です。

記事制作、リライト、内部リンク改善、CVR改善などの施策と、検索流入やCV率などの指標を紐づけ、目的に対して何を行うのかを明確にしましょう。特に内製では「月ごとに改善テーマを絞る」ことで、負荷を抑えつつ成果を積み上げることが可能になります。

壁④|効果測定が不十分で改善が属人的

「何が成果に結びついたか」が分からないまま施策を続けると、運用が感覚頼りになり、作業量ばかり増えて成果が伴いません。特に、指標を整理せずに計測しているケースでは、改善の優先順位も定まりません。

SEOにおける指標は、①入口(検索→記事)②間(記事→LP)③出口(CV)と3段階に分けて把握し、どこに課題があるかを見極める必要があります。

また、同じ条件で数値を比較できるダッシュボードを整備すれば、改善効果の見える化と再現性のある運用が可能になります。

まとめ

SEO対策のインハウス化は、適切な設計と役割分担があれば十分に実現可能です。特に、コンテンツ制作や内部リンク改善、リライトなどは、自社の顧客理解を活かせる領域であり、内製化による費用対効果が高くなりやすい業務です。

一方で、データベース型のSEOや全体の戦略設計、品質担保は難易度が高く、外部パートナーと連携しながら進めるほうが成果につながりやすい領域です。

つまり、内製化は「すべてを自社対応する」のではなく、「担うべき領域と外注すべき領域を正しく切り分ける」ことが重要です。

SEOを外部委託に頼る体制から脱却し、自社内で成果を出す“インハウス化”を目指すのであれば、NYマーケティングの伴走型支援をご検討ください。

当社では、社内に“答えられる人材”を育成し、再現性のあるプロセスを構築することを重視しています。独自の効果測定ツール「NY SEO」を活用し、施策の設計から分析・改善までを体系的に支援することで、無理なく自走できる組織体制を整備します。

これにより、運用の自由度を保ちながらも、コストを抑え、継続的に成果を伸ばすことが可能になります。まずは無料ヒアリングにて、現状と課題を整理し、貴社に最適な内製化プランをご提案いたします。

SEO伴走支援サービスはこちらから。