「営業をせずにインバウンドで売上を上げたい」と考える企業は多いはずです。

実際に、私たちNYマーケティングはオウンドメディアを軸に“営業ゼロ”で年間売上7,000万円を達成しました。もちろん、ただ記事を書き続けただけではありません。

戦略的なSEO記事制作、効果測定とCV改善の徹底、SNSとの連動、そして定期的なリライトや被リンク獲得など、多角的な取り組みを継続した結果です。

本記事では、私たちが実際に実行してきた施策と戦略を余すことなく解説します。

これからオウンドメディアで成果を出したい方にとって、再現性の高いノウハウとして活用できるはずです。

- オウンドメディアは戦略設計次第で「営業資産」となり、売上に直結させることが可能。

- 成果を出すにはペルソナ設計・CV導線設計・効果測定を徹底し、「入口→間→出口」を最適化することが必須。

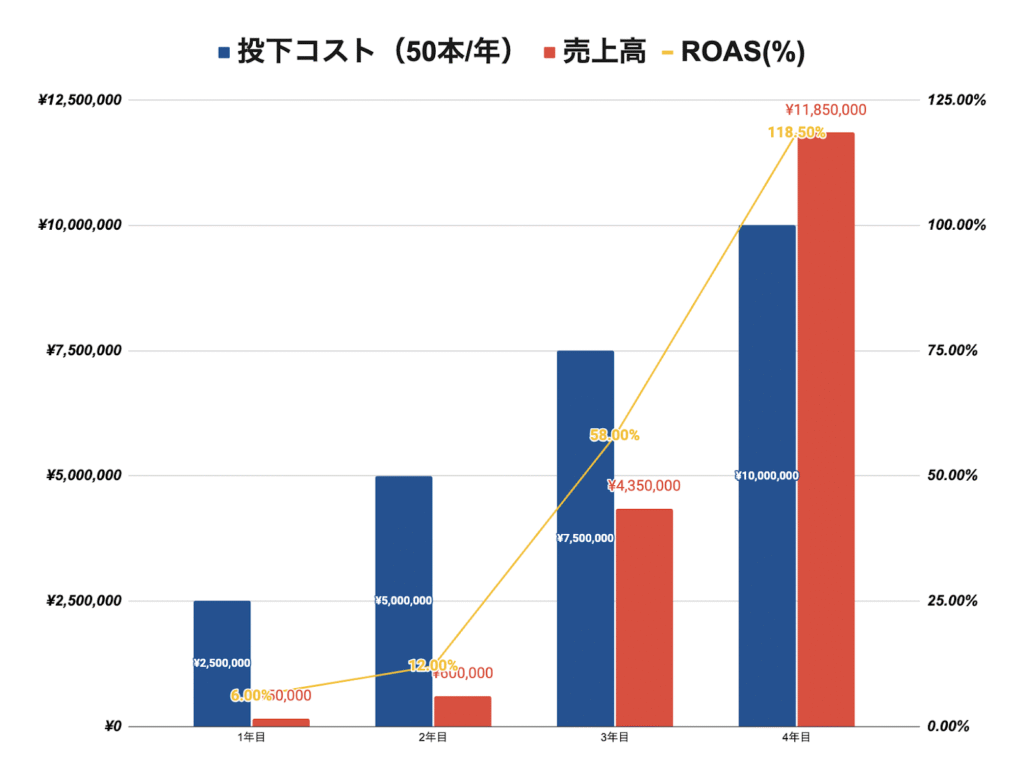

- 特に高単価商材では費用対効果が高く、広告に比べて資産性が強いためROIが優れている。

- 7,000万円を達成した事例では、SEO記事制作・CVR改善・マルチチャネル展開・リライト・被リンク獲得を継続。

- 一方で、AI丸投げ記事・放置・メディア固執・効果測定不足といったNG施策は失敗要因となる。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

そもそもオウンドメディアで売上に繋がるのか?

オウンドメディアは「単なる情報発信の場」ではなく、戦略的に設計すれば立派な営業資産になります。

しかし多くの企業が「記事を出しても売上に繋がらない」と感じてしまうのは、コンテンツの質や導線設計、CV(コンバージョン)ポイントの設計が甘いままだからです。

「オウンドメディア=売上装置」として機能させるために不可欠な前提を解説します。

結論、戦略次第でしっかり繋がる

オウンドメディアが売上に繋がるかどうかは、設計の精度と運用の継続性に大きく依存します。SEO集客で一定のアクセスを得ることは可能ですが、それだけでは不十分。

「どんなペルソナに」「どんな文脈で」「どんな導線で」行動を促すのか――事業視点でのマーケティング戦略は欠かせません。

そのうえで、「入口→間→出口」の流れを意識し、導線を丁寧に構築することで、利益へ直結するオウンドメディアを作り上げることができます。

さらに「SEO × CV導線」という二軸を意識すれば、アウトバウンド営業に頼らずインバウンドでリードを獲得できる仕組みを構築できます。

商材単価次第ではオウンドメディアは費用対効果が良い

| 集客手法 | 特徴 | 初期コスト | 継続コスト | 費用対効果(高単価商材) | 向いている商材 |

|---|---|---|---|---|---|

| オウンドメディア | 記事が資産化し、中長期で集客・CVを自動化できる | 中 | 低〜中 | 非常に高い◎ | BtoB、専門系サービス、教育、高単価EC |

| リスティング広告 | 即効性が高いが、広告費を止めると効果も止まる | 低 | 高 | 中〜高(CVR次第) | サービス全般、LP特化型商品 |

| SNS運用 | 拡散性・親近感に優れ、ブランディングに効果的 | 低 | 中〜高 | 中(運用コストがかかる) | BtoC商材、ライトな購買商品 |

| セミナー・ウェビナー | 商談化率が高く、関係構築に強い | 中〜高 | 中 | 高(質の高いリード獲得) | 高単価商材、法人提案型サービス |

| 比較サイト掲載 | 初期からアクセスは取れるが、競合との比較に埋もれやすい | 中 | 中 | 低〜中 | 価格競争に強い商材 |

特に商材単価が高いビジネスモデルにおいて、オウンドメディアのROI(費用対効果)は非常に優れています。

たとえば、1件の成約で10万円以上の利益が見込めるサービスであれば、月間数件のコンバージョンでも十分にペイします。

広告のように出稿を止めた瞬間に集客がゼロになることもなく、資産型メディアとして“書けば残る”のが最大の強みです。

オウンドメディアだけで売上7000万円が達成させた方法

「営業せずに、売上を伸ばす」

この理想を現実のものにするのが、戦略的に運用されたオウンドメディアです。

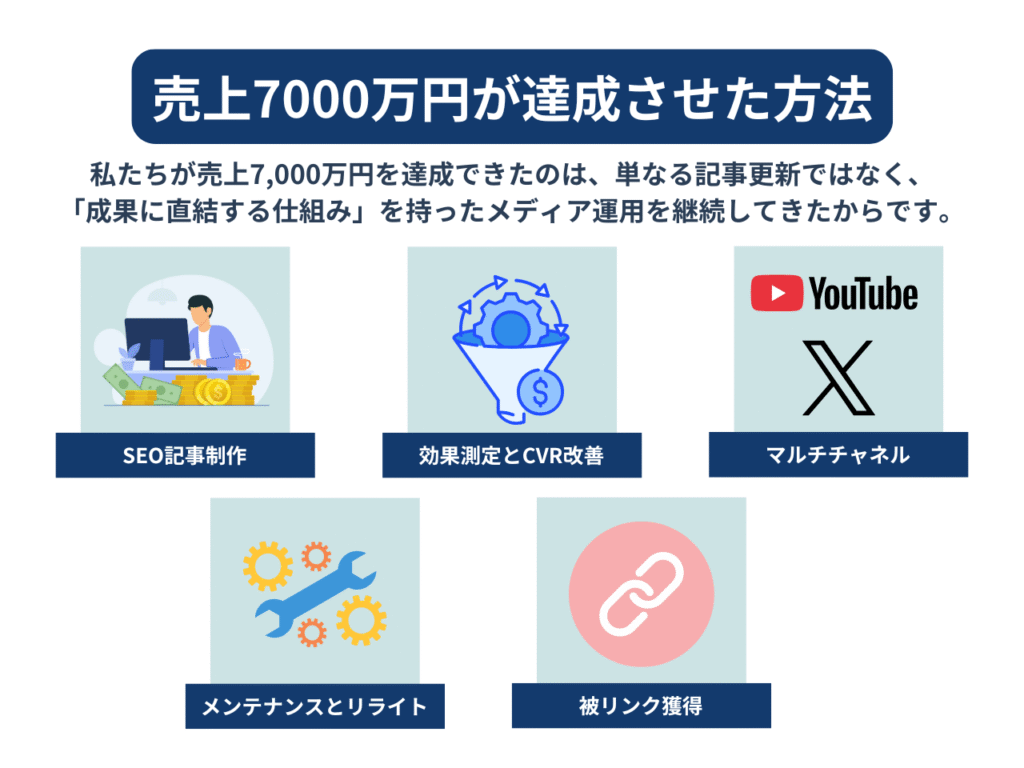

私たちが売上7,000万円を達成できたのは、単なる記事更新ではなく、「成果に直結する仕組み」を持ったメディア運用を継続してきたからです。

ここでは、実際に行った5つの施策について、再現性のある形で解説します。

- 施策①|継続的な品質の高いSEO記事制作

- 施策②|効果測定とCVRの継続的な改善

- 施策③|YoutubeとXのマルチチャネル展開

- 施策④|定期的な記事のメンテナンスとリライト

- 施策⑤|継続的な被リンク獲得

施策①|継続的な品質の高いSEO記事制作

成果を出すオウンドメディアに共通しているのは、「質と量を両立した記事制作の継続」です。

特にSEOを軸とする場合、Googleの検索意図に的確に応える記事構成と、専門性・独自性・網羅性を兼ね備えたライティングが不可欠です。

Google検索セントラルでも、ユーザーニーズを満たすコンテンツを重要視していることがわかります。

・コンテンツを読み終わったユーザーは、あるトピックについて、目的を果たすのに十分な情報を得たと感じることができますか。

引用:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

・コンテンツを読んだユーザーは、有益な時間を過ごせたと感じられますか。

私たちは1記事ごとにキーワード調査・競合分析・構成設計・内部リンクの導線設計を徹底し、「集客→回遊→CV」までを見据えた記事制作を継続してきました。

また、単なるアクセス数の最大化ではなく、CVに繋がるキーワードから優先的に着手する方針を取り、効率的に成果を積み重ねました。

▼関連記事

SEOに強い記事とは?上位表示が狙えるポイントと作成ステップを解説

施策②|効果測定とCVRの継続的な改善

SEO記事は書いて終わりではありません。私たちはGA4、ヒートマップ、コンバージョントラッキングツールなどを活用し、「読まれているか」「読了されているか」「CTAがクリックされているか」などを可視化しました。

特に注力したのがCVR(コンバージョン率)の改善です。

CTAの文言・配置・カラー・リンク先をABテストし、微調整を繰り返すことで、同じ流入でも成果が2倍以上に伸びた記事も少なくありません。

計測と改善がセットになって初めて、オウンドメディアは売上装置として機能します。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

施策③|YoutubeとXのマルチチャネル展開

SEOだけに頼らない流入経路の多角化も大きな成果要因です。

私たちはYouTubeとX(旧Twitter)を連動させることで、“検索される前”の顧客層との接点を確保しました。

| チャネル | URL | 特徴 |

|---|---|---|

| YouTube | https://www.YouTube.com/@ny.marketing | 出演者の人柄や専門知識をテキスト以上に伝えられる動画媒体 |

| X(旧Twitter) | https://x.com/ny__marketing | リアルタイムかつ双方向のやり取りが可能で、オウンドメディアの弱点を補完 |

| オウンドメディア | https://ny-marketing.co.jp/blog/ | 体系的な情報発信とSEO集客の基盤 |

さらに、SNSからLPやエース記事への導線を設計することで、メディアへの信頼感やブランド認知も底上げされ、CVにも貢献しました。

施策④|定期的な記事のメンテナンスとリライト

検索順位は“書いた瞬間”ではなく、“更新を続けた記事”に味方します。

私たちは毎月、GRCやSearch Consoleで順位変動・CTR・流入ワードを確認し、順位下降の記事は早期にリライト対応を行いました。

| 検索順位 | 状況の目安 | リライトの目的 | 主な対応策 |

|---|---|---|---|

| 1〜3位(上位) | 安定して上位表示されている | 順位維持・CTR改善 | タイトル改善 メタディスクリプション最適化 更新日付 |

| 4〜10位(1ページ目) | 惜しくもTOP表示を逃している | 上位化を狙う | 見出し構成の見直し 情報の網羅性強化 内部リンク強化 |

| 11〜30位(2〜3ページ目) | 潜在的に上位表示の可能性あり | リライトで化ける可能性あり | 検索意図の再分析 構成の抜本的見直し 図解追加など |

| 圏外(30位以下) | Googleに評価されていない | 戦略的に捨てる or 大幅改修 | 削除・統合・リダイレクト またはリライトで別記事化 |

加筆修正だけでなく、構成変更やタイトルの再設計、最新情報の追加も実施しましょう。特にYMYL領域では、情報の鮮度が評価に直結するため、「更新力=勝ち続ける力」と捉えています。

また、内部リンクの最適化やパンくずの見直しも合わせて行い、サイト全体の構造改善にも繋げました。

施策⑤|継続的な被リンク獲得

オウンドメディアが中長期で上位を維持するためには、コンテンツの質だけでなく**外部からの評価(被リンク)が欠かせません。

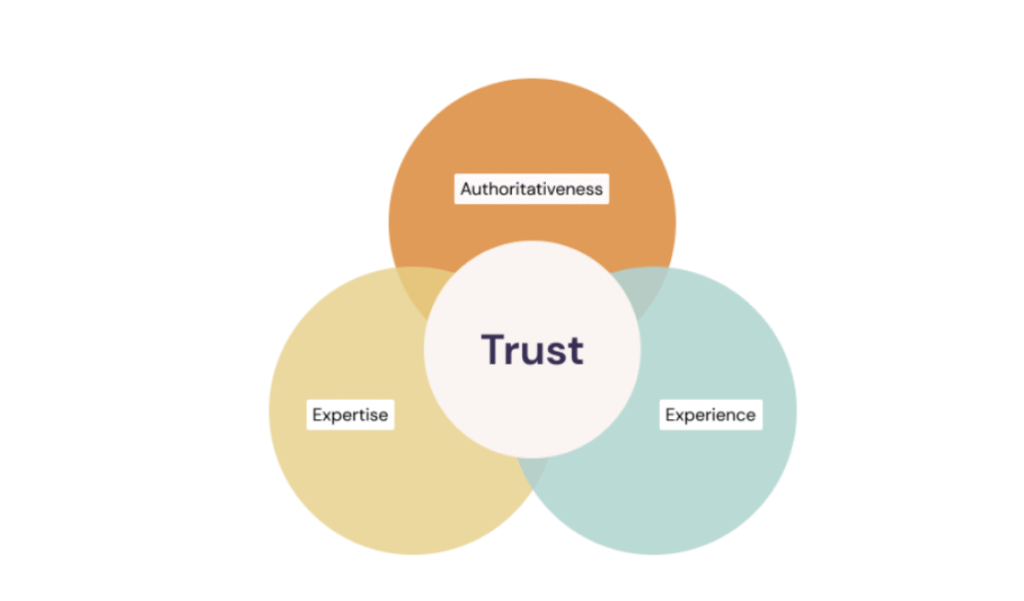

特にYMYL領域では、Googleが「誰が言っているか」「どこから評価されているか」を重要視するため、E-E-A-Tを支える被リンク戦略が必要です。

E-E-A-Tとは「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」に「Experience(経験)」を加えたGoogleの評価基準です。

| 指標 | 概要 |

|---|---|

| Experience(経験) | コンテンツ作成者がそのトピックに関して実際に持っている体験や知識を指します。 |

| Expertise(専門性) | コンテンツ作成者が特定の分野において持つ知識やスキルの深さを指します。 |

| Authoritativeness(権威性) | Webサイトやコンテンツが社会的に認められた信頼性や評価を持っているかどうかを指します。 |

| Trustworthiness(信頼性) | Webページやコンテンツがどれだけ正確で、安全であるかを評価する要素です。 |

また、記事制作と並行して、セミナー・業界団体・インフルエンサーとの連携を通じた被リンク獲得も行い、自社発信だけでは届かない層への波及効果を高めるとともに、リンク元のドメイン分散にもつながりました。

被リンクは一朝一夕に集まるものではありませんが、「継続的に評価されるコンテンツ」と「広がる仕掛け」をセットで設計することで、営業をかけずともリンクが集まる“強い記事群”を築くことが可能です。

▼関連記事

被リンク営業の完全ガイド:被リンク獲得戦略と実践方法の具体例

オウンドメディアから売上に繋げるための戦略設計

オウンドメディアは“更新し続ければ成果が出る”ものではありません。成果を出すには、設計の時点で「売上に繋げる仕組み」を緻密に組み込んでおくことが必要です。

記事単体のクオリティではなく、「誰に、何を、どの導線で届けるのか」といった全体設計=戦略構築が鍵になります。

- 戦略①|事業課題から逆算した目的の明確化

- 戦略②|ペルソナ・カスタマージャーニーの設計を徹底する

- 戦略③|キーワード選定をCVから逆算をして実施

- 戦略④|自社の強みを意識したブランディング構築

- 戦略⑤|メディア内のCVに向けた導線・ページ設計

戦略①|事業課題から逆算した目的の明確化

オウンドメディアを運用する前に必ず明確にすべきは、「なぜ今、このメディアが必要なのか?」という事業課題との紐づけです。

単なる集客目的ではなく、採用強化、認知向上、リード獲得、商談化率の改善など、既存のマーケティング課題を言語化し、ゴールとKPIを定めることで初めて施策の優先度が見えてきます。

目的が曖昧なまま記事を増やしても、売上には繋がりません。オウンドメディアは「事業戦略を加速させるツール」であるという位置づけで、全体設計に落とし込むことが成果への第一歩です。

戦略②|ペルソナ・カスタマージャーニーの設計を徹底する

記事を誰に向けて書くのか。その答えを決めるのがペルソナとカスタマージャーニーの設計です。

表面的な「属性ベースのペルソナ」ではなく、“どのフェーズのどんな悩み”に対してアプローチするかを明確にし、態度変容のプロセスまでを可視化する必要があります。

たとえば「導入検討中の中小企業のマーケ責任者」が、「自社に合った施策を探している段階」なら、比較検討を助けるエース記事とLPを連携させるべきです。

このように、ユーザー視点で思考設計された記事群でなければ、流入しても離脱されてしまいます。

▼関連記事

オウンドメディアにおけるカスタマージャーニーガイド|各フェーズの設計方法について徹底解説。

戦略③|キーワード選定をCVから逆算をして実施

オウンドメディアのキーワード設計は、「検索ボリューム」や「難易度」だけではなく、最終的なCVに繋がるかどうかから逆算して設計すべきです。

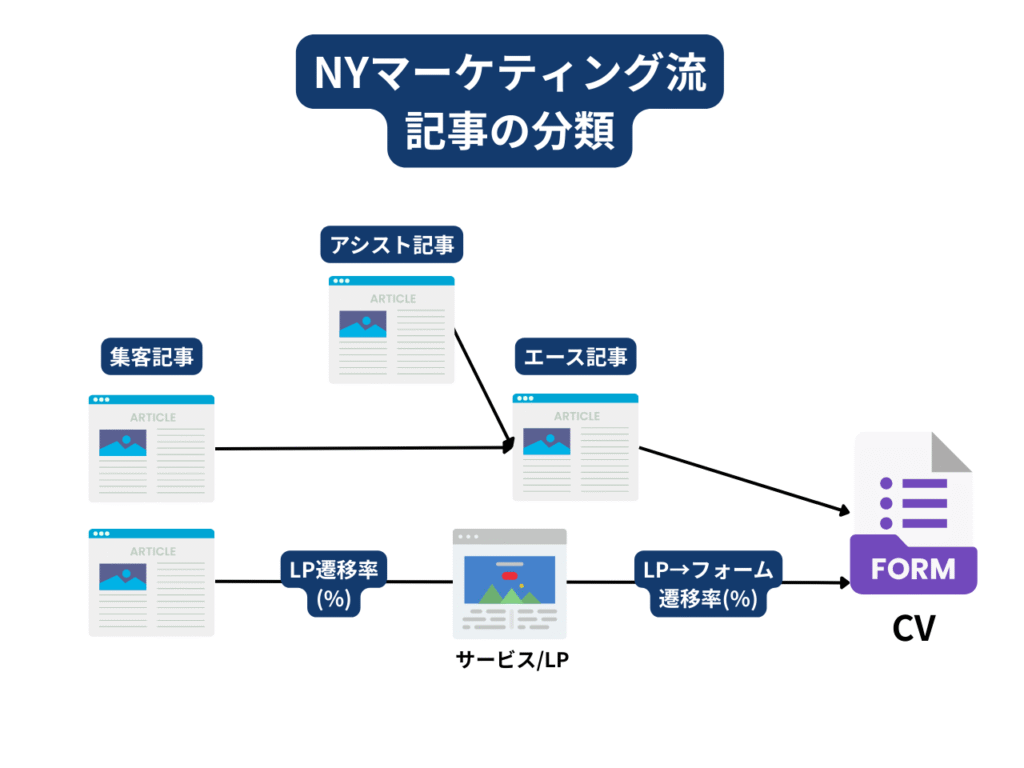

具体的には、サービスの導入理由や比較ポイントと一致するキーワードから着手し、エース記事→アシスト記事→集客記事の順で展開するのが基本方針です。

商談化に繋がりやすいクエリから先に攻めることで、早期に売上貢献を果たす“最短ルート”を構築できます。

加えて、内部リンクの配置やアンカーテキストの設計もあわせて行うことで、検索流入からCVまでの動線精度が飛躍的に高まります。

▼関連記事

SEOで勝てるキーワード選定のやり方や無料で使えるツールを紹介

戦略④|自社の強みを意識したブランディング構築

検索経由で流入するユーザーに対して、“この会社にお願いしたい”と感じてもらえるかどうかは、ブランディング設計の巧拙にかかっています。

たとえば、記事内に実績・専門性・対応領域・代表の考え方などを自然に織り交ぜ、単なる情報提供で終わらない「信頼の蓄積」を意識します。

特に競合が多い分野では、自社の独自性や強みを論理的に伝えるパートが不可欠です。

ブランディングとは見た目の話ではなく、“選ばれる理由”を読者に納得させる設計です。媒体全体での一貫性が問われます。

▼関連記事

オウンドメディアによるブランディング大全|NYマーケティングがブランディングに成功した流れも大公開

戦略⑤|メディア内のCVに向けた導線・ページ設計

オウンドメディアは“記事を読む場所”ではなく、“行動を起こさせる場所”です。

そのため、記事とLPの接続方法、CTAの文言・配置、リンクのクリック動線、ページ遷移の心理設計まで一貫した設計が求められます。

私たちは後述する「集客記事→アシスト記事→エース記事→サービスLP→問い合わせ」の動線を明確にし、各ステップに応じたCVポイントを用意しています。

| フェーズ | 記事/ページ種類 | ユーザー心理段階 | コンテンツの役割 |

|---|---|---|---|

| 集客記事 | 興味・関心系の記事 | 課題や悩みを漠然と検索している | 幅広く流入を獲得し、問題提起で関心を喚起 |

| アシスト記事 | ノウハウ・比較前段記事 | 情報収集をして解決策を探している | 解決方法や選び方を提示し、理解を深める |

| エース記事 | 比較・導入検討記事 | 導入を真剣に検討している | 決定打となる具体情報を提供、CV直前の後押し |

| サービスLP | 商品/サービス紹介 | 「検討→申し込み」直前 | 提供価値・強みを訴求し、行動を促す |

| 問い合わせ | フォーム・CVページ | 行動意欲が最高潮 | スムーズな入力導線でCV完了へ誘導 |

また、ファーストビューのレイアウトや、スクロール時のポップアップ、CTAのABテストも並行して行い、CVR(コンバージョン率)の最大化を図っています。

コンテンツ単体ではなく“仕組み”として機能する構造こそが、売上を生むメディアの条件です。

▼関連記事

オウンドメディア集客方法完全ガイド|マルチメディア戦略や導線設計の考え方を解説。

オウンドメディアを売上に繋げる上でのページ・記事設計

オウンドメディアを真に売上へと直結させるには、単なる記事公開に留まらず、ユーザーの購買プロセス全体を深く理解した戦略的なページ・記事設計が不可欠です。

特に、流入(入口)から最終的なコンバージョン(出口)に至るまでの「間」のユーザー行動を綿密に設計し、継続的に改善する「接客設計」の思想が、AI時代におけるオウンドメディア成功の鍵を握ります。

本質的なユーザーニーズを捉え、各段階で最適なコンテンツを提供することで、メディアを強力な「資産」へと昇華させることが可能となります。

- 種類①|集客記事:興味関心

- 種類②|アシスト記事:情報収集

- 種類③|エース記事:比較検討

- 種類④|サービスLP:比較検討

- 種類⑤|エンドページ:購入・問い合わせ

種類①|集客記事:興味関心

集客記事は、オウンドメディアにおけるユーザーの「入口」として機能し、主に潜在層や準顕在層のユーザーの興味関心を引きつけ、流入を最大化することを目的とします。

Google検索やSNSなど、多様なチャネルからのオーガニック流入を獲得する起点となり、ユーザーが最初に接触するコンテンツです。

この段階では、ユーザーはまだ具体的な購買意欲が低いことが多いため、専門的な知識やノウハウ、特定の課題解決に役立つ教育的な情報を提供し、ユーザーの疑問を解消することに注力します。

弊社、NYマーケティングの分析では、「UU(ユニークユーザー)が多いがCVにつながっていない記事」や「CVは少ないがCVR(コンバージョン率)が高い記事」を識別し、それぞれに合わせた改善策(例:導線設計の見直し、SEO施策による流入強化)を講じることで、集客記事のパフォーマンスを最適化します。

特に競合が手薄な「Knowクエリ」(情報収集目的のキーワード)を狙い、有益なコンテンツを提示することで、将来的な顧客育成の土台を築くことが可能です。

種類②|アシスト記事:情報収集

アシスト記事は、集客記事で興味を持ったユーザーが、さらに詳細な情報収集を進める段階で接点を持つコンテンツであり、「記事同士の橋渡し効果」を担う中継点の役割を果たします。

ユーザーが1つの記事から別の関連記事へ遷移する「記事間回遊」を促すことで、サイト内での滞在時間を延ばし、エンゲージメントを深めることを目的とします。

BtoB分野など、ユーザーが複数ページを回遊して慎重に検討する傾向が強い商材においては、アシスト記事の存在がCVに至るプロセスで極めて重要となります。

アシスト記事の主な指標としては、記事Aから記事Bへの遷移数、全記事間回遊の総数、そして回遊経由後のCV率などが挙げられます。

直接的なCVには繋がりにくい記事であっても、ユーザーの情報収集を促進し、最終的なコンバージョンに貢献している事実を可視化できます。効果的なアシスト記事の設計には、内部リンクの最適化が不可欠です。

種類③|エース記事:比較検討

エース記事は、ユーザーが具体的な情報収集から「比較検討」のフェーズへと移行した際に、サービスや商品への「橋渡し」を担う重要なコンテンツです。

この段階のユーザーは、すでに特定の課題やニーズを認識しており、解決策としてのサービスや商品を具体的に検討し始めています。

エース記事の目的は、こうしたユーザーを自社のLP(ランディングページ)やサービス紹介ページへと効果的に誘導し、購買意欲をさらに高めることにあります。

クリック率を向上させるためには、CTA(Call to Action)の位置、文言、形式(テキストリンク、ボタン、バナーなど)の最適化が不可欠です。

例えば、記事の冒頭、中段、末尾に複数のCTAを設置し、A/Bテストを繰り返すことで、ユーザーが最も反応しやすい最適な配置や表現を見つけ出します。

アシスト記事とエース記事は違いが少しわかりにくいので、表にまとめました。

| 項目 | エース記事 | アシスト記事 |

|---|---|---|

| 定義 | CVしたユーザーが最後に閲覧していた記事 | CVに至る手前でユーザーが閲覧していた記事 |

| CVへの貢献度 | 直接的に貢献 | 間接的に貢献 |

| 役割 | CVの決め手となる | CVの熱量を高める |

| コンテンツ例 | 商品の詳細ページ、サービス紹介ページ | 商品の選び方、使い方、関連情報 |

種類④|サービスLP:比較検討

サービスLP(ランディングページ)は、エース記事やその他のコンテンツからの遷移を受け、ユーザーが比較検討を深める段階で、自社サービスの「最終プレゼンテーション」を行う役割を担います。

このページでユーザーはサービスの具体的な内容、メリット、導入事例、料金体系などを詳細に確認し、導入の可否を判断します。

サービスLPの目的は、ユーザーの疑問や懸念を解消し、「LPの説得力や訴求内容」を最大限に高めることで、次のステップである購入や問い合わせへと繋げることです。

弊社、NYマーケティングでは、LPの評価指標として、LP内CTAのクリック数、クリック率、そしてCTAクリック後のフォーム到達数や送信率などを詳細に計測します。

「クリックされたが送信されなかった」といったボトルネックを特定し、LPの構成やUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の改善点を見つけ出します。

ユーザーのストレスを最小限に抑え、シンプルで直感的なデザインにすることで、購買意欲が高まっているユーザーがスムーズに次の行動へ移れるよう、継続的なA/Bテストやヒートマップ分析に基づいた改善が不可欠となります。

種類⑤|エンドページ:購入・問い合わせ

エンドページとは、問い合わせフォームや資料請求フォームなど、ユーザーが「購入・問い合わせ」という最終的なアクションを起こすためのページを指します。

このページはリード獲得における最後の関門であり、ここでの改善がコンバージョン数に与える影響は非常に大きいと言えます。

ユーザーがフォームに到達してから実際に送信を完了するまでのプロセスを最適化することで、機会損失を最小限に抑え、売上向上に直結させることが最大の目的です。

エンドページでは、フォーム到達数、入力開始率、送信完了率といった指標を細かく計測します。「フォームに到達はしているものの、途中で離脱しているユーザー」の存在を特定し、その原因を深く掘り下げることが可能になります。

CVR改善はSEOとは異なり、施策実施後、最短で翌日〜翌月程度で効果が現れることも特徴であり、流入が多いサイトほどその事業インパクトは絶大です。

▼関連記事

オウンドメディアの平均CVRは?業界別の目安と改善施策を徹底解説

オウンドメディアで売上を立てる上でやってはいけないこと。

オウンドメディア運用において、成果を出すための“正解ルート”がある一方で、絶対に避けるべき“落とし穴”も存在します。

一見すると効率的に見える手法でも、売上や信頼の構築という視点では逆効果になることも多く、特に以下の4点は売上に繋がらないオウンドメディアに共通する失敗パターンです。

ここでは、「やってはいけない4つのNG施策」について、具体的な理由と共に解説します。

- 禁止①|生成AIで人の手を通さない記事を作らない

- 禁止②|作成した記事を放置しない

- 禁止③|オウンドメディアだけに固執しない

- 禁止④|効果測定の環境構築を怠る

禁止①|生成AIで人の手を通さない記事を作らない

生成AIの活用が一般化しつつある中で、「AIに丸投げしただけの記事」は明確に評価されにくくなっています。

Googleも明言している通り、評価されるのは「誰が、何の意図で、どう貢献するかが明確なコンテンツ」

です。特にYMYLジャンルでは、専門性・信頼性・独自性(E-E-A-T)を示すことが重要であり、AIの生成文をそのまま公開するだけでは、情報の精度や価値が担保されません。

AIはあくまで下書き支援・構成サポートとして活用し、最終的には人の目と手で「読者のニーズに応え、ビジネスに貢献する文章」へと仕上げることが必須です。

▼関連記事

【検証】AIツールでSEOライティングはできる?使用した結果と記事制作の成功事例を紹介

禁止②|作成した記事を放置しない

「公開して終わり」の記事では、検索順位も売上も長続きしません。

SEOは“情報の鮮度”や“更新頻度”も評価対象となるため、特に競合の多いジャンルでは記事の定期的な見直し・リライトが不可欠です。

検索クエリの変化、ユーザーニーズの変化、業界トレンドの変化などに合わせて、タイトル・構成・内容・CTAのアップデートを継続することで、検索順位とCVRの維持・向上が図れます。

放置された記事は、やがて順位を落とし、せっかくのSEO投資が無駄になります。オウンドメディアは「育て続ける資産」であるという意識を持ち、“運用”を前提とした体制構築を行うべきです。

▼関連記事

Googleアナリティクスとサーチコンソールを使った効率的な記事リライト戦略

禁止③|オウンドメディアだけに固執しない

オウンドメディア単体では、売上を最大化するには限界があります。

たとえば検索流入だけではリーチできない層(SNS経由・動画視聴層・既存顧客など)に対しては、他チャネルとの連携が不可欠です。

X(旧Twitter)やYouTubeなどのSNSチャネルと連動させることで、「検索される前の潜在層」にアプローチでき、集客の安定性とLTVの向上にも繋がります。

また、広告・メール・LINE・ウェビナーなどとの掛け合わせにより、リードの獲得からナーチャリング、セールスへの移行までをワンストップで設計可能になります。

メディア単体ではなく“全体設計”を意識することが売上直結の鍵です。

▼関連記事

オウンドメディア集客方法完全ガイド|マルチメディア戦略や導線設計の考え方を解説。

禁止④|効果測定の環境構築を怠る

最も多い“見えない失敗”が、効果測定の体制が整っていないことです。

Googleアナリティクス(GA4)やGoogle Search Consoleを導入していても、目標設定やイベントトラッキングがされていなければ、どこで何が成果に繋がったかは把握できません。

さらにCVポイントの計測、CTAのクリック分析、ヒートマップによる視認性の検証などを怠ると、PDCAを回すことができず、改善の方向性も見えなくなります。

「数字を取れる環境」を先に作り、「数字を見て動ける習慣」を仕組み化することが、継続的な売上改善の大前提です。

▼関連記事

[SEO狂人が語る!] オウンドメディアの効果測定・数値設計のすゝめ

まとめ

オウンドメディアで売上を立てるには、「SEO経由の流入を獲得する」だけでは不十分です。

重要なのは、事業課題から逆算した戦略設計と、それを着実に形にする運用体制の構築と継続です。

高品質な記事制作、効果測定、CV動線設計、他チャネル連携、被リンク対策など、すべてを連動させて初めて“営業不要の売上装置”として機能します。

本記事で解説したノウハウはすべて、実際に売上7,000万円を達成したプロセスに基づいています。

もし「これから成果を出せるメディアを立ち上げたい」「既存メディアを収益化したい」と考えているなら、戦略設計からご一緒できるプロの伴走者が必要です。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<