「オウンドメディアを運用しているけど、なかなか成果につながらない」──そんな悩みを抱えていませんか?

本記事は、SEOやコンテンツ改善に行き詰まりを感じている担当者に向けて、”CVに直結する改善アプローチ”を体系化した完全バイブルです。

CVR改善・導線設計・流入強化・ユーザー行動分析・キーワード再設計まで、入口・間・出口の3構造に分けて網羅的に解説。どこから手をつけるべきか、何を優先するべきかを明確にし、成果を上げるための土台作りを支援します。

「とにかく上位表示」から「事業インパクトのある改善」へとシフトするための実践ノウハウを、NY SEOの知見とともにお届けします。

- カスタマージャーニーと導線を可視化して、離脱ポイントを特定する

- GA4・Clarity・Search Consoleなどの計測ツールで行動を数値化する

- 「入口・間・出口」に課題を分類し、それぞれに応じた改善施策を選定する

- CVR改善は、フォーム設計やCTAの文脈適合、完了ページの再設計が鍵

- 流入増加にはトピック設計・リライト・リンク獲得・育成導線の4軸が効果的

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<

オウンドメディアを今より改善するための考え

オウンドメディアを改善するには、単なる記事量産ではなく、“成果につながる構造”を意識する必要があります。

闇雲にリライトや新規記事に着手するのではなく、コンバージョン導線を意識しながら、メディア全体の役割設計を見直し、SEO以外のチャネルも想定した複合的な戦略を取ることが鍵です。

- 思想①|CVに近いところから優先して手を打つ

- 思想②|サイト全体の構造と記事毎の役割設計を行う

- 思想③|SEOだけに拘らずマルチチャネル戦略を前提とする

思想①|CVに近いところから優先して手を打つ

オウンドメディア改善の最初の一手は、コンバージョン(CV)に直結するページや導線の強化です。

CVに近いところとして、まず以下の3つを見直しましょう。

- CTA直前の記事

- サービス紹介ページ

- お申し込みフォームの改善

アクセス数が少なくても、CVへの影響度が高いページの改修は、全体の成果に直結する「レバレッジポイント」です。

GA4、ヒートマップツール(Clarityなど)で離脱ポイントやスクロール率を可視化し、言い回しやCTA配置のチューニングを行うだけでも、CVR(コンバージョン率)改善に繋がります。

逆に、流入数が多くてもCV導線に絡まないページからのテコ入れは、短期的な成果につながりにくく、優先順位は低めです。

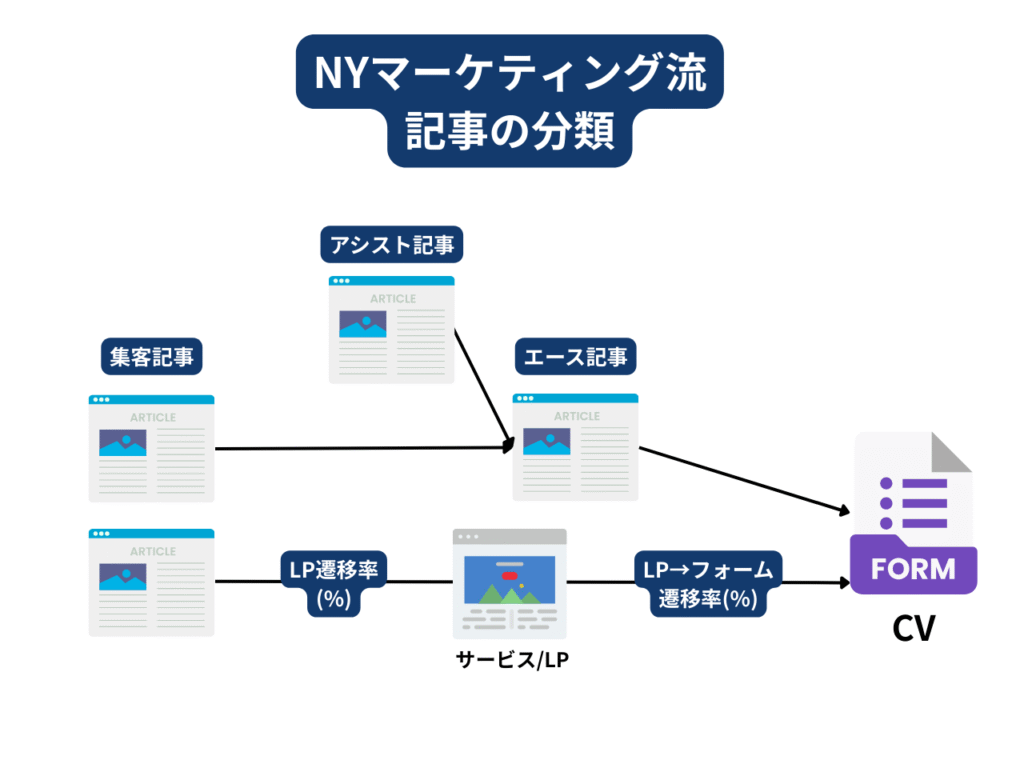

思想②|サイト全体の構造と記事毎の役割設計を行う

単発記事の改善だけでは、オウンドメディア全体の価値を高めることはできません。重要なのは、サイト全体の構造を「ピラーページ×クラスター記事」のように体系化し、記事ごとの“導線上の役割”を定義することです。

おすすめの方法として、以下の3つを記事ごとに役割を決めましょう。

- 認知フェーズのユーザーを集める記事

- 比較検討フェーズで背中を押す記事

- CV直前の最終判断を促す記事

この役割設計が曖昧なままだと、トピックが分散し、SEO評価も分散、内部リンクも機能しない“迷子サイト”になります。

戦略的に役割分担された記事構成を設計すれば、メディア全体での信頼形成とCV獲得の両立が可能になります。

思想③|SEOだけに拘らずマルチチャネル戦略を前提とする

かつてはSEO流入がオウンドメディアの主軸でしたが、今は「検索だけに依存しない」マルチチャネル設計が必須です。特に生成AI時代では、AIが検索結果を代替する場面も増えており、SEO流入は減少傾向にあります。

記事からメルマガ・LINE登録へ誘導し、メルマガやLINE内でVSLやアンケートによって教育・セールスを行う仕組みは、もはやスタンダードといえるでしょう。

| チャネル | 主な役割 | オウンドメディアとの連携ポイント |

|---|---|---|

| LINE公式 | CV誘導・セールス | ・記事から登録誘導→VSL配信・タグでセグメント出し分け・ステップ配信で商品訴求 |

| メールマーケ | 教育・信頼醸成 | ・ホワイトペーパーDLでメルマガ登録・記事内容を深掘りした連載配信・CV前の教育フェーズに最適 |

| SNS(X, Instagram等) | 認知・拡散 | ・記事内容を分解して投稿・UGC活用で記事にリンク誘導・トレンドと連動した流入設計 |

| 広告(リスティング/ディスプレイ) | 流入拡大・ターゲティング | ・検索広告でピラーページに直接送客・ディスプレイ広告で記事やLPへのリターゲティング |

| YouTube | 信頼形成・商品理解 | ・記事と動画を連動させて滞在時間UP・動画内から記事やLPへ誘導・VSLとして活用 |

NYマーケティングもYoutube、SNS、オウンドメディアのマルチチャネルによる月間リード数50件により、売上獲得に貢献しています。

| チャネル名 | URL |

|---|---|

| YouTubeチャンネル | https://www.youtube.com/@ny.marketing |

| X(旧Twitter) | https://x.com/ny__marketing |

| オウンドメディア | https://ny-marketing.co.jp/blog/ |

SEOだけを見て記事を設計するのではなく、「その記事がLINE・広告・動画などとどう接続されるか」という“チャネル横断の導線設計”ができてこそ、今の時代に強いオウンドメディア運営が可能になります。

▼関連記事

【営業ゼロ】オウンドメディアで売上7000万円を達成した方法を公開

オウンドメディアの改善に向けて考えるべきページ設計

オウンドメディアを成果につなげるためには、「ただ記事を書く」では不十分です。ユーザーの流入から行動、そしてコンバージョンまでを“設計図”として捉え、各ページの役割を明確にすることが重要です。

ここでは、入口・間・出口という三段階構造に分け、それぞれに必要なページタイプと役割を解説します。

- 入口|流入

- 間|ユーザー行動

- 出口|コンバージョン

入口|流入

ユーザーが最初に訪れるのがこの「入口」フェーズです。検索エンジンやSNS、広告経由で流入してきたユーザーに「興味を持ってもらう」ことが目的となります。

0. 集客記事

集客記事はSEOやSNS、広告からの流入を集めるためのフック役です。悩みの浅いキーワードや話題性のあるテーマを扱い、「こんな悩み、気になってた!」と思わせる切り口が重要です。

記事単体で成果を求めるのではなく、“次のページへ遷移させる導線”までが役割となるため、回遊設計を丁寧に行う必要があります。タイトルやアイキャッチ、導入文での引き込み力も成果を左右するポイントです。

間|ユーザー行動

入口から入ってきたユーザーが、すぐに商品やサービスに申し込むわけではありません。この“間”のフェーズで信頼構築やニーズ顕在化を促すことが、最終的なCV獲得に直結します。

- 1. アシスト記事

- 2. エース記事

1. アシスト記事

アシスト記事は、集客記事から来たユーザーの疑問や不安を解消するための橋渡し的コンテンツです。

アシスト記事の中でもよく使われる「比較・体験・FAQ・事例・口コミ」の5種類は作成しておきましょう。

| 種類 | 主な役割 | SEOとの相性 | 導線設計で意識すべき点 |

|---|---|---|---|

| 比較 | 検討中ユーザーに違いと優位性を伝える | 高(「比較」系KWはCV直結) | 自社サービスを最後に配置し、自然な比較構成にする |

| 体験 | 利用イメージを具体化し不安を払拭する | 中〜高(体験談は指名検索にも波及) | “私にもできそう”と思わせるストーリー設計+CVへの一言添え |

| FAQ | よくある不安や疑問に対して先回りで解決 | 中(ミドルキーワード対策に有効) | CTA直前に設置し、離脱防止に活用。CVページからの内部リンクも強い |

| 事例 | 実績ベースで信頼を獲得し、自分ごと化させる | 中(指名検索+営業支援にも使える) | 類似属性の事例を出し分け、自社紹介を“売り込み感”なく混ぜ込む |

| 口コミ | 客観的評価を示し、信用を補強する | 中(E-E-A-T対策にもなる) | 外部レビューサイトからの引用+自社の返信で信頼性UP |

「このサービス、使えるかも」という前向きな気持ちを育てます。

検索ボリュームは少なくても、CV直前の行動を後押しする重要な役割を担います。

集客記事からの内部リンクによって自然に遷移させる設計が鍵です。

2. エース記事

エース記事は、コンバージョンに最も貢献するキラーページです。「〇〇 おすすめ」「〇といった意図が明確なキーワードを狙い、検索意図に100%応える構成を作ります。

単なる網羅ではなく、“選ばれる理由”を伝え、サービス紹介やLPへのリンクを自然に設置することで、ユーザーに最後の一押しをかけます。

競合と明確に差別化した内容・導線が不可欠です。

出口|コンバージョン

ユーザーの関心が高まった状態で、最終的な申し込みや購入などの行動へつなげるのが「出口」フェーズです。この部分が整っていないと、どれだけ集客しても成果にはつながりません。

- 3. サービスページ/ランディングページ

- 4. エンドページ

3. サービスページ/ランディングページ

サービスページやLPは、ユーザーが最終的に決断する場所です。購買判断に必要なすべての情報を1ページ内で完結させる必要があります。

「サービスページ/ランディングページ」に必ず盛り込むべき6大要素は以下になります。

| 要素 | 主な役割 | 設置のポイント | 推奨設置位置 |

|---|---|---|---|

| 信頼性 | 安心して申し込んでもらうための根拠を提示 | 認証バッジ、掲載メディア、口コミ評価、運営会社情報などを明確に記載 | ファーストビュー〜中盤 |

| 価格 | 判断基準の明示と“納得感”の提供 | 単に料金を出すのではなく「何にいくらかかるか」「他社比較」も補足 | サービス紹介直後、もしくは末尾付近 |

| 実績 | 導入数・累計販売数・顧客層などの“裏付け”を提示 | 数値+ロゴ+写真など複合的に見せると効果的 | 中盤〜CTA直前 |

| 導入事例 | 利用イメージの具体化+他人の成功体験を通じた説得力 | Before→Afterや担当者コメント付きで構成する | 実績パートの直後 |

| FAQ | 購入前の不安を払拭し、CVの障壁を減らす | 「よくある質問を3〜5個厳選」「回答は具体的&簡潔に」 | CTA直前 or 直下 |

| CTA | 最終的な申し込み・問い合わせへの動線 | 強い言葉+クリックしやすいデザイン+複数箇所に設置 | 上部/中部/下部すべてに設置 |

特にファーストビューとCTAの設計は、コンバージョン率に直結します。

流入元ごとに出し分けできる構成にしておくと、パフォーマンス改善がしやすくなります。

4. エンドページ

多くのオウンドメディアや広告LPでは、「お問い合わせ完了」や「資料請求完了」といった“エンドページ”が単なる定型文で終わっています。

しかし、ユーザーが自ら行動を起こしたこの瞬間こそ、次のアクションを提案できる最も濃い接点です。EFO(Entry Form Optimization:入力フォーム最適化)と並行して、完了後ページの設計もマーケティング資産として扱うべきです。

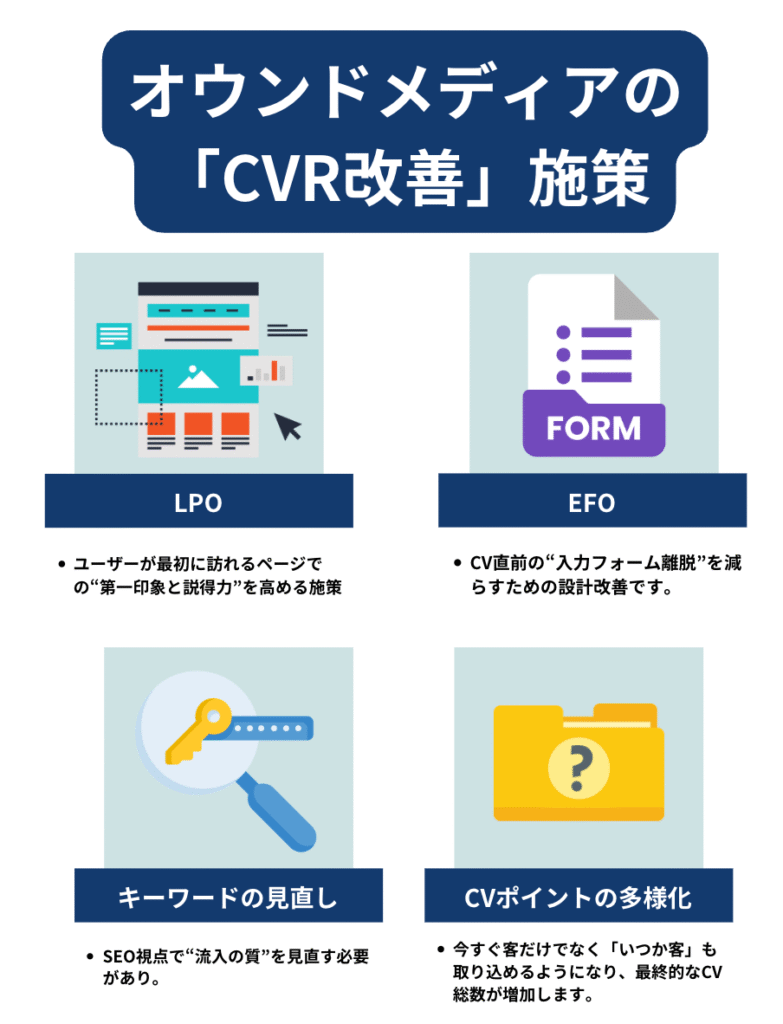

オウンドメディアの「CVR改善」施策

オウンドメディアは「アクセスを集めるだけ」では成果につながりません。真にビジネスインパクトを出すには、CVR(コンバージョン率)を高めるための施策を継続的に見直す必要があります。

ここからは、特に重要な4つのCVR改善施策について解説します。

- 施策①|ランディングページの最適化(LPO)

- 施策②|エントリーフォーム最適化(EFO)

- 施策③|流入の質の改善のためのキーワードの見直し

- 施策④|CVポイントを増やす

施策①|ランディングページの最適化(LPO)

LPO(Landing Page Optimization)は、ユーザーが最初に訪れるページでの“第一印象と説得力”を高める施策です。LPの設計が不十分だと、どれだけ流入してもユーザーは離脱してしまいます。

| 観点 | 改善ポイント | 備考・実装例 |

|---|---|---|

| ファーストビュー | 誰に・何を・なぜを一瞬で伝える | タイトル+キャッチコピー+共感フレーズで構成 |

| CTA配置 | スクロール距離ごとに複数設置 | 上部/中部/下部にCTAを設け、離脱を防ぐ |

| ベネフィット提示 | 機能ではなく“得られる未来”を伝える | Before→After構成、箇条書きで見せると効果的 |

| 第三者評価 | メディア掲載・導入社数・ユーザーの声などを可視化 | SNS埋め込み・ロゴ・星評価・スクショ活用など |

| デザイン | 無駄を削ぎ落とした構成+視線誘導を意識したUI設計 | Z型・F型レイアウト、余白と強調のメリハリが鍵 |

LPOで重要なのは、「誰に・何を・なぜ提供しているのか」を明確に伝え、興味を引きつけることです。

施策②|エントリーフォーム最適化(EFO)

EFO(Entry Form Optimization)は、CV直前の“入力フォーム離脱”を減らすための設計改善です。

| 観点 | 改善ポイント | 備考・実装例 |

|---|---|---|

| 必須項目数 | 本当に必要な情報だけに絞る | 電話番号など不要なものは極力外す |

| エラー表示 | 入力中にリアルタイムでエラーを知らせる | 赤字表示+エラー内容をわかりやすく伝える |

| スマホ対応 | タップしやすいUI+自動補完でストレス軽減 | 郵便番号→住所自動入力、カレンダーUI、チェック形式の活用 |

| ステップ形式 | 1ページで見せず、段階的に入力を促す | 例:「基本情報→詳細→確認→送信」の4ステップ |

| 離脱防止トリガー | フォーム中断時にポップアップやLINE誘導を出す | 「入力途中ですが、5秒で完了できます」など心理ハードルを下げる表現が効果的 |

加えて、ステップ形式でフォームを分割することで、心理的ハードルを下げる手法も有効です。LPOと同時に改善すれば、成果は大きく跳ね上がります。

施策③|流入の質の改善のためのキーワードの見直し

いくらページ設計を改善しても、そもそも「購買意欲の低いユーザー」が流入してきてはCVにはつながりません。だからこそ、SEO視点で“流入の質”を見直す必要があります。

| キーワード種別 | 意図レベル | 適切な対策コンテンツ例 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 情報収集キーワード | 「〇〇とは」「〇〇 やり方」など | 認知目的の集客記事(記事末にアシスト記事やLPへ誘導) | 中 |

| 検討キーワード | 「〇〇 比較」「〇〇 メリット」など | アシスト記事・エース記事で深掘り+CV導線を自然に設置 | 高 |

| 今すぐ系キーワード | 「〇〇 申し込み」「〇〇 おすすめ」 | LPやサービス紹介ページに直接送客、広告誘導も併用が効果的 | 最優先 |

| 除外すべきKW | ノイズになるユーザーを集めるKW | 無関係なニーズ(例:「無料 無制限」「違法」など)を除外設定 | 必須 |

検索意図を分析し、「このキーワードのユーザーは何を知りたくて検索しているのか?」を明確にした上で記事構成を設計すれば、流入からCVまでの距離が一気に縮まります。

▼関連記事

SEOで勝てるキーワード選定のやり方や無料で使えるツールを紹介

施策④|CVポイントを増やす

多くのオウンドメディアでは、CVポイントが「資料請求」や「お問い合わせ」など1種類しかなく、ユーザーが“まだその段階ではない”と感じて離脱してしまうことがあります。そこで有効なのが、「CVの多様化」です。

| CVタイプ | 想定ユーザーの温度感 | 適した誘導導線・ページ | 目的・ベネフィット |

|---|---|---|---|

| お問い合わせ | 今すぐ情報が欲しい層 | CTA付きエース記事・LP | 詳細な説明や導入検討をしたい層へ直接アプローチ |

| 資料ダウンロード | 情報収集中だが具体的な検討中 | 比較記事・FAQ記事・導入事例からの誘導 | 自社理解の深掘り+リスト化 |

| LINE登録 | 興味はあるが行動には至らない層 | 全ページでフッター誘導 or ポップアップ | 継続接点確保→ステップ配信で温度を上げてCVへ |

| メール講座・動画視聴 | 教育が必要な潜在層 | 集客記事 or SNS経由での自然な訴求 | ナーチャリング用。接触頻度を上げて関係性を構築 |

| チェックリストDL | とりあえず試したい層(手軽に接点) | 診断コンテンツ・ToFu記事末尾 | 低ハードルCVでリスト数を最大化+リターゲティング資産として活用 |

今すぐ客だけでなく「いつか客」も取り込めるようになり、最終的なCV総数が増加します。特にBtoBや高単価商材では必須の戦略です。

▼関連記事

オウンドメディアでコンバージョンを最大化する方法と戦略をSEO歴14年の専門家が解説

オウンドメディアの「ユーザー行動改善」施策

オウンドメディアで成果を出すには、単に記事を増やすだけでなく「ユーザーの行動そのものを改善する設計」が必要です。

流入したユーザーが、どこに進み、何を読んで、どう判断して、CVするかの体験を“意図して設計”することで、CV数・滞在時間・LTVは大きく伸びます。

ここでは、行動改善に直結する4つの施策を解説します。

- 施策①|CTA(行動喚起)の最適化

- 施策②|内部リンクの最適化

- 施策③|CVまでの導線を最短距離で設計する

- 施策④|記事内の導線の最適化

施策①|CTA(行動喚起)の最適化

CTA(Call To Action)は、ユーザーに行動を促す“最後の一押し”です。設置の仕方ひとつでCV率は大きく変わります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 行動を自然に促し、CVに直結させる |

| 改善ポイント | ファーストビュー直下にCTAを配置ページ中部・下部にも複数設置文言は具体的に(例:「無料で資料を見る」)温度感に応じたCTA出し分け |

| 実装のコツ | コンテンツと文脈の流れに合わせてCTAを溶け込ませる押し売り感のない“自然な選択肢”として設置 |

汎用的なCTAではなく、ページ内容との関連性が高い個別設計をすることで、違和感のない自然なクリックを誘発できます。

施策②|内部リンクの最適化

ユーザーが次に読むべき記事に自然に誘導できるかどうかは、内部リンク設計の巧拙にかかっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 回遊性を高め、ユーザーを次のアクションへ導く |

| 改善ポイント | ・ユーザー行動フェーズに応じたリンク設計(例:集客記事→比較記事→事例記事) ・アンカーテキストを具体的に(例:「〇〇で悩んでいる方はこちら」) ・過剰なリンクを避ける(1記事に3〜5本)パンくずやカテゴリ導線も整備 |

| 実装のコツ | 「次に読みたくなる」心理に寄り添った“ナチュラルな誘導”が効果的CV記事への遷移は記事内文脈と自然接続させる |

検索意図に応じた“行動フェーズ別リンク”を明示的に貼ると、自然な遷移とCVへの期待値が高まります。

▼関連記事

内部リンクのチェックをする方法|可視化・定点的に管理する方法を紹介。

施策③|CVまでの導線を最短距離で設計する

ユーザーは「なるべく少ないステップで結論に辿り着きたい」と考えています。遠回りさせず、CVまでの距離を縮めることが回遊脱落率の防止に直結します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | ユーザーが迷わずCVできる構造をつくる |

| 改善ポイント | ファネル構造を意識記事内で内容を完結させるCVボタンを途中にも設置迷わせない論理接続と流れの構成 |

| 実装のコツ | ヒートマップやGAで脱落ポイントを洗い出し、“不要な階層”を削る比較記事からLPへの直リンクなど“ショートカット導線”を増やす |

Googleアナリティクスやヒートマップで脱落ポイントを特定→流れを短縮する作業は、LPOよりもCVR改善インパクトが大きい場合もあります。

▼関連記事

オウンドメディアの平均CVRは?業界別の目安と改善施策を徹底解説

施策④|記事内の導線の最適化

記事の内容は良くても、「導線が弱い」せいでCVにつながらないことは非常によくある課題です。コンテンツと導線はセットで設計すべきです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 記事内でユーザーの行動を自然に誘導し、CV機会を最大化する |

| 改善ポイント | 記事冒頭に「この記事でわかること」+「今すぐ解決したい人向けCTA」を配置本文中に文脈を活かしたCTAリンクを挿入画像型CTAバナーで視覚的訴求記事末に「次にすべき行動」を明示 |

| 実装のコツ | 読了後に“無音”で終わらせない。必ず1つ次アクションを提示テキストCTA+バナーCTAの併用が効果的 |

“読み物”と“マーケティング導線”を分けて考えていると、メディアの価値は高まりません。コンテンツ内にマーケティング導線を溶け込ませる設計が理想です。

オウンドメディアの「流入改善」施策

流入数を増やすためには、単に記事数を増やすのではなく、“ユーザーと検索エンジンの双方から評価される設計”が必要です。SEOアルゴリズムが高度化した今、「量」よりも「質と構造」が問われる時代です。

ここからは、オウンドメディアの検索流入を本質的に増やす4つの施策について解説します。

- 施策①|新しく高品質記事

- 施策②|戦略的なリライト

- 施策③|被リンク獲得をする

- 施策④|KnowクエリからDoクエリへの育成設計

施策①|新しく高品質記事

新規記事は、メディアのテーマ全体の「網羅性」と「専門性」を高める起点になります。特にトピッククラスター戦略を意識した記事追加は、サイト全体のGoogleからの評価を底上げする有効な手段です。

- 検索ボリュームが小さくても、周辺ワードを拾う記事を戦略的に配置

- 1記事=1キーワードを守り、1つの検索意図にだけ深く答える

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識して、一次情報・体験談・実績を盛り込む

- 他社が書けない切り口で差別化(例:「自社ツールの活用法」「業界の裏話」など)

ユーザーが「このサイトなら信頼できる」と感じるコンテンツ群を増やすことが、長期的な自然流入を生み出します。

施策②|戦略的なリライト

リライトは、「既存資産を活かして成果を伸ばす」最もコスパの良い施策です。Googleは“新しいだけ”では評価せず、継続的にアップデートされているコンテンツに高評価を与えます。

- 検索順位が11〜30位の記事は“あと一歩”で上位表示されやすい

- 狙っているキーワードと実際の検索意図のズレを修正する

- 上位記事との差分分析を行い、「足りない要素」を加筆(例:画像・事例・FAQ)

- 更新日を明記し、「最新情報」であることを示す

リライトは「修正すること」ではなく、「検索意図との整合性を再設計すること」が本質です。

▼関連記事

Googleアナリティクスとサーチコンソールを使った効率的な記事リライト戦略

施策③|被リンク獲得をする

SEOにおける「被リンク(バックリンク)」は今もなお、Googleが重視する指標の一つです。

無理なリンクビルディングではなく、自然な形で紹介される仕組みを作る必要があります。

- 業界で話題になりやすい比較・ランキング・調査系コンテンツを作る

- PDF資料・ホワイトペーパー・図解・テンプレートなど“引用しやすい素材”を公開

- 業界団体・提携企業・インタビュー相手からの紹介リンクを促す

- X(旧Twitter)などで専門性の高いコンテンツを“シェアされる形”で発信

ポイントは、「SEOのためにリンクを貼ってもらう」のではなく、“貼りたくなるコンテンツを作る”ことにあります。

▼関連記事

被リンク営業の完全ガイド:被リンク獲得戦略と実践方法の具体例

施策④|KnowクエリからDoクエリへの育成設計

検索クエリには大きく分けて、Know(知りたい)/Do(したい)/Buy(買いたい)などの検索意図があります。

流入改善とCV向上の両立を狙うなら、KnowからDoへの橋渡しとなるコンテンツ設計が不可欠です。

- Know系記事(例「〇〇とは」「〇〇の原因」)の末尾に、比較・対策・FAQ記事への内部リンクを設置

- Do系記事(例「〇〇 比較」「〇〇の選び方」)に向けて段階的に誘導

- Know記事内に、「こういった悩みには〇〇という解決方法もあります」といった自然な導入で次アクションを提示

こうした“育成設計”により、情報収集層を中長期でCV層へと変換していける導線が完成します。

オウンドメディアの改善すべき課題とその解決策の洗い出し方

オウンドメディアの成果が頭打ちになっているとき、むやみに記事数やSNS投稿を増やしても、本質的な改善にはつながりません。

重要なのは、“どこにボトルネックがあるのか”を論理的に洗い出し、導線・計測・構造の3方向から改善点を特定することです。

ここからは、課題を発見し、改善につなげるための実践的なステップを解説します。

- STEP①|カスタマージャーニーの可視化と導線設計

- STEP②|計測環境の構築

- STEP③|「入口・間・出口」のフレームワークでの課題洗い出し

STEP①|カスタマージャーニーの可視化と導線設計

オウンドメディアでCVまで導くには、「どのフェーズの読者が、どのページを経由して、どこで脱落しているか」を俯瞰する必要があります。そこで活用すべきがカスタマージャーニーの可視化です。

ユーザーが“迷って離脱している導線”や“遷移されていないコンテンツ”を特定できます。改善の第一歩は、「行動経路を把握できる状態をつくること」です。

STEP②|計測環境の構築

課題の可視化に欠かせないのが、正確な計測環境の整備です。アクセス数やCV数だけでは不十分で、ユーザー行動の中身(クリック・スクロール・滞在時間)を追うことが重要です。

| ツール名 | 主な用途・目的 | 特徴/備考 |

|---|---|---|

| Google Analytics 4(GA4) | ページ単位での流入数・離脱率・CV数の把握 | 最新バージョンではイベントベース計測が基本。ページ単位だけでなくユーザー単位の行動把握が可能。 |

| Google Tag Manager(GTM) | ファイルDL・ボタンクリック・スクロールなどのイベント計測 | 計測タグを自由に管理できるため、開発不要で柔軟なトラッキング設計ができる |

| Microsoft Clarity | ヒートマップ・スクロール・クリック分布・ユーザー録画再生などの視覚的UX分析 | 完全無料。どこで迷い・離脱したかが“感覚ではなく動画で”わかる。GAとの併用がおすすめ |

| Google Search Console | 検索キーワード別の表示回数・CTR・順位を把握し、意図ズレやタイトル改善に役立つ | SEO改善の出発点。「流入はあるがクリックされていない」キーワードの発見に最適 |

これらを正しく使えば、表面では見えなかった“原因の根”を特定できるようになります。

ツール関連でお困りの方は、以下の記事を参照して下さい。

STEP③|「入口・間・出口」のフレームワークでの課題洗い出し

可視化・計測をしたあとは、「どこに原因があるのか」を分類する段階です。ここでは、オウンドメディア改善の定番フレームワークである「入口・間・出口」モデルを用いて分析していきます。

- 「入口」(集客)の課題洗い出し

- 「間」(サイト内行動・接客)の課題洗い出し

- 「出口」(コンバージョン)の課題洗い出し

「入口」(集客)の課題洗い出し

この段階では、「どれだけの質の良いユーザーを集められているか」が焦点になります。ありがちな課題は次の通りです。

- 検索意図にズレた記事が多く、検索上位でも直帰される

- Knowクエリ(例「とは」「やり方」)が中心で、購買意欲の高いキーワードを拾えていない

- トピッククラスターが不完全で、サイトの専門性が薄く評価されにくい

- SNSや広告からの流入導線が弱く、SEO依存になっている

対策としては、「検討段階のキーワード設計」「競合比較ページの強化」「LPとの連動設計」などが有効です。

「間」(サイト内行動・接客)の課題洗い出し

ユーザーが流入した後に、どのように行動し、どこで離脱するかを観察すべきフェーズです。主な課題には以下があります。

- 内部リンクが適切に機能しておらず、回遊が1ページで終わっている

- CTAが文脈に合っておらず、クリック率が著しく低い

- ページの滞在時間が短く、コンテンツに対する期待とのギャップがある

- ページ構成が複雑で、次の行動が明示されていない

このようなケースでは、「導線改善」「CTA文言の見直し」「ヒートマップ分析による要素配置の修正」などが必要です。

「出口」(コンバージョン)の課題洗い出し

最終段階では、「ユーザーがCV直前でなぜ行動をやめたか」を探ります。ありがちな失敗は以下の通りです。

- フォームが長くて面倒(EFO不足)

- CV導線が1種類のみで、温度の低いユーザーが離脱

- 完了ページが“ただの終了画面”で、次の接点がない

- LPの構成が古く、情報が不足して信頼されていない

改善には、「ステップ型フォーム」「複数CVポイントの設計」「完了ページのLINE誘導」などが有効です。

まとめ

オウンドメディアの改善に必要なのは、記事を増やすことではなく、“どこがボトルネックか”を可視化・計測し、構造的に解決していくアプローチです。

本記事では、入口・間・出口の3フェーズでの課題抽出と、それぞれに有効な改善施策を紹介しました。成果につながる改善は「感覚」ではなく「設計」から生まれます。

オウンドメディアのCVRを劇的に改善するなら、NYマーケティングの独自ツールNY SEOをご検討ください。

NY SEOは、入口・間・出口の全ユーザー行動を可視化・最適化し、メディアの売上を最大化することに特化しています。

SEO歴15年の中川が自身のノウハウを凝縮して開発したこのツールは、これまで多くの時間と工数を要したレポート作成や分析業務を大幅に短縮し、データドリブンな改善を可能にします。

貴社のオウンドメディアの成果を向上させるNY SEOの全貌をご確認ください。

>>NY SEOを詳しく見てみる<<